法律で定められた代理人:法定代理人とは?

調査や法律を知りたい

『法定代理人』って、どういう人のことですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、法律によって代理人になることが決められている人のことだよ。本人が選んだ人ではないんだ。

調査や法律を知りたい

たとえば、どんな人がいますか?

調査・法律研究家

例えば、親や、親がいない場合は後見人。それから、行方不明の人の財産を管理する人や、亡くなった人の遺産を管理する人などもそうだね。

法定代理人とは。

法律で決められた代理人のことについて説明します。法律で決められた代理人とは、本人が選んだ人ではなく、法律によって代理人になることが決められている人のことです。例えば、親、後見人、居ない人の財産を管理する人、相続された財産を管理する人などがいます。

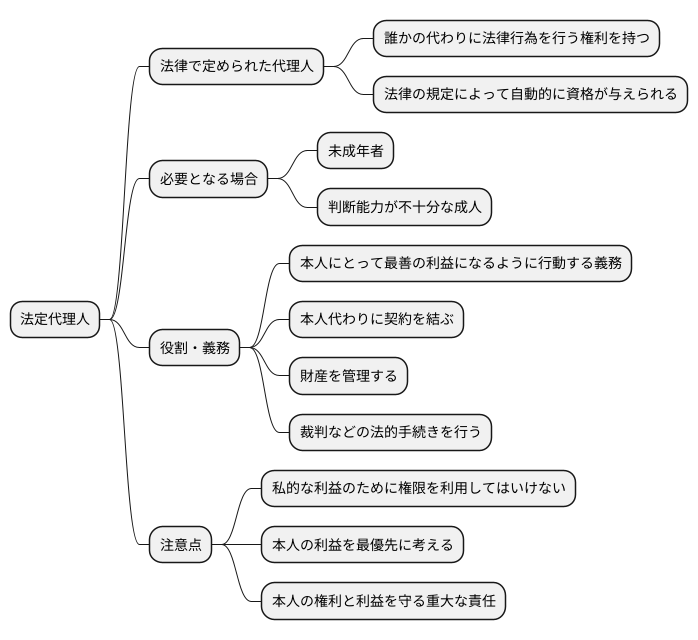

法定代理人の定義

法律で定められた代理人、それが法定代理人です。誰かの代わりに法律行為を行う権利を持つ人のことを代理人と言いますが、法定代理人はその中でも特別な存在です。本人が自分の意思で選んで任命する任意代理人とは違い、法律の規定によって自動的に代理人としての資格が与えられます。

では、どのような場合に法定代理人が必要となるのでしょうか?主な例としては、未成年者や判断能力が不十分な成人の場合が挙げられます。子どもや、病気や怪我などで自分のことを適切に判断することが難しい大人の場合、自分自身で法律行為を行うことが困難です。このような人々を保護し、権利を守るために、法律は法定代理人という制度を設けています。

法定代理人は、本人にとって最善の利益になるように行動する義務があります。具体的には、本人代わりに契約を結んだり、財産を管理したり、裁判などの法的手続きをしたりと、幅広い権限を行使できます。例えば、子どもの代わりに親が学校との契約を結んだり、入院中の家族の代わりに財産を管理したりするのも、法定代理人の役割の一つです。

しかし、この権限は決して私的な利益のために利用してはいけません。もし、法定代理人が自分の利益のために権限を乱用した場合、法律によって厳しい罰則が科せられる可能性があります。常に本人の利益を最優先に考え、誠実に行動することが求められます。法定代理人は、本人の権利と利益を守るという重大な責任を負っているのです。そのため、高い倫理観と責任感を持って行動することが不可欠です。法定代理人は、本人にとって頼れる存在であり、社会全体にとっても重要な役割を担っていると言えるでしょう。

さまざまな法定代理人

法で定められた代理人、つまり法定代理人にはいくつか種類があります。代理人は、自分で物事を決めたり、契約を結んだりすることが難しい人の代わりに、それらの行為を行う人のことです。どのような人が代理人になれるのか、どのような場合に代理人が必要なのかは、法律によって細かく決められています。

まず、代表的な例として、子どもを持つ親である親権者が挙げられます。子どもは大人になるまで、自分自身で法律行為を行うことができません。そのため、親が子どもの代わりに契約を結んだり、財産を管理したりする必要があります。これを親権といいます。親権を持つ親は、子どもの幸せのために、お金の管理や教育、日々の生活の世話など、幅広い決定を行うことができます。

次に、判断能力が十分でない大人の代わりに、後見人が法定代理人として選任される場合があります。後見人は、家庭裁判所によって選ばれ、判断能力が不十分な人の生活を守り、財産を管理する責任があります。具体的には、日常生活の世話や医療行為の同意、預貯金の管理などを行います。後見人は、常に本人の利益を最優先に考え、責任を持って職務を遂行する必要があります。

また、行方が分からなくなってしまった人の財産を管理するために、不在者の財産管理人が選任される場合があります。不在者の財産管理人は、行方不明者の財産が勝手に使われたり、荒廃したりするのを防ぐために、必要な管理を行います。

さらに、亡くなった人の相続手続きが完了するまでの間、相続財産を管理する相続財産管理人もいます。相続財産管理人は、遺産を適切に管理し、相続人のために遺産を保全する役割を担います。

このように、法定代理人は、さまざまな状況に応じて、法律に基づいて選ばれ、本人に代わって必要な法的行為を行います。それぞれの法定代理人は、法律で定められた責任と権限の範囲内で職務を遂行する義務があります。そして、常に本人の利益を守ることを第一に考えなければなりません。

| 法定代理人の種類 | 説明 | 対象者 |

|---|---|---|

| 親権者 | 子どもの代わりに契約を結んだり、財産を管理したりする。子どもの幸せのために、お金の管理や教育、日々の生活の世話など、幅広い決定を行う。 | 子ども |

| 後見人 | 判断能力が不十分な人の生活を守り、財産を管理する。日常生活の世話や医療行為の同意、預貯金の管理などを行う。 | 判断能力が十分でない大人 |

| 不在者の財産管理人 | 行方不明者の財産が勝手に使われたり、荒廃したりするのを防ぐために、必要な管理を行う。 | 行方が分からなくなってしまった人 |

| 相続財産管理人 | 遺産を適切に管理し、相続人のために遺産を保全する。 | 亡くなった人 |

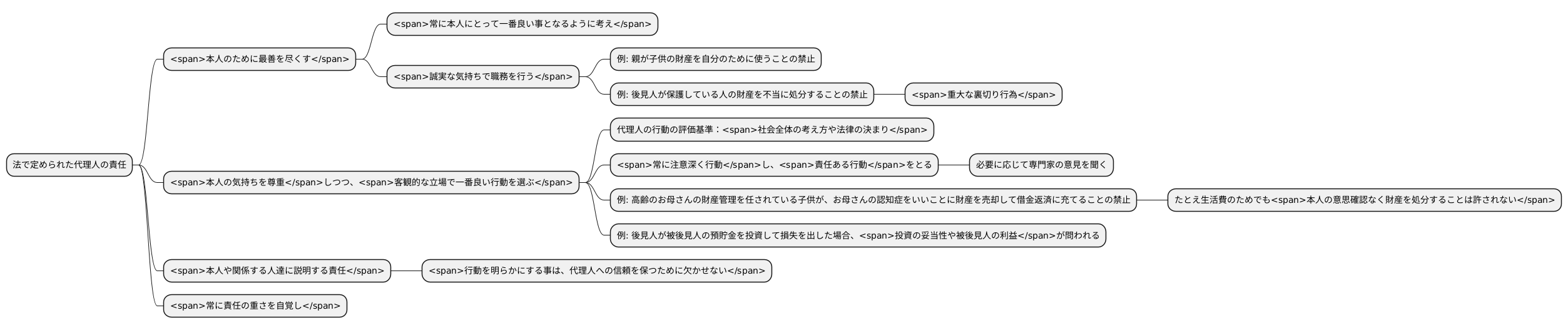

法定代理人の責任

法で定められた代理人には、常に本人にとって一番良い事となるように考え、誠実な気持ちで職務を行う責任があります。これは、ただ法律を守るだけではなく、道徳的な面からも大切な事です。例えば、親が子供の財産を自分のために使ったり、後見人が保護している人の財産を不当に処分したりする事は、重大な裏切り行為として罰せられます。

法で定められた代理人は、本人の気持ちを尊重しつつも、客観的な立場で一番良い行動を選ばなければなりません。代理人の行動が正しかったかどうかは、社会全体の考え方や法律の決まりによって判断されます。ですから、代理人は常に注意深く行動し、必要な時は専門家の意見を聞くなど、責任ある行動をしなければなりません。

例えば、高齢のお母さんの財産管理を任されている子供が、お母さんの認知症が進んだのをいいことに、勝手に財産を売却して自分の借金返済に充ててしまった場合、これは重大な背任行為にあたります。たとえ子供が「お母さんの生活費が足りなくなると思った」と主張しても、本人の意思確認なく財産を処分することは許されません。また、後見人が被後見人の預貯金を投資に使い、損失を出した場合も、投資の妥当性や被後見人の利益を考慮した上での行動だったかが問われます。

さらに、代理人は自分の行動について、本人や関係する人達に説明する責任も負っています。行動を明らかにする事は、代理人への信頼を保つために欠かせません。法で定められた代理人は、常に責任の重さを自覚し、本人のために最善を尽くすよう努めなければなりません。

法定代理人と任意代理人の違い

法定代理人と任意代理人の一番の違いは、代理権が生じるもととなるものです。代理とは、ある人が他人の代わりになることを指しますが、代理権とは他人の代わりになることを認められた権利のことです。この権利には、法律によって自然と生じるものと、本人の意思によって生じるものがあります。前者が法定代理人で、後者が任意代理人です。

法定代理人は、法律によって代理権が定められています。例えば、未成年の子どもの親権者である父母は、子どもの財産を管理したり、契約を結んだりする際に、法定代理人として子どもを代理します。また、成年後見人は、判断能力が不十分な成人のために、財産管理や身上監護などの行為を代理で行います。このように、法定代理人は、法律で守られるべき立場の人を守るために、法律によって代理権を与えられています。代理権の範囲も法律で定められており、勝手な変更はできません。

一方、任意代理人は、本人の意思によって代理人が選ばれ、代理権が発生します。典型的な例は、委任契約による代理です。例えば、仕事で忙しい人が弁護士に訴訟を依頼する場合、依頼を受けた弁護士は任意代理人となります。また、不動産の売買を業者に依頼する場合も、業者は任意代理人として契約を行います。このように、任意代理人は、本人が自分の意思で代理人を選び、代理行為の内容や範囲を決めることができます。代理する範囲を契約書にはっきりと書いておくことで、代理人が勝手な行動をとることを防ぐことができます。

法定代理人は本人の利益を守るために法律で定められており、任意代理人は本人の都合に合わせて自由に設定できる点が大きな違いです。どちらの代理人にも、誠実に本人のために動くことが求められます。特に法定代理人は、保護される立場にある人のために、より一層の責任を持って行動しなければなりません。

| 項目 | 法定代理人 | 任意代理人 |

|---|---|---|

| 代理権の発生 | 法律の規定 | 本人の意思 |

| 例 | 親権者、成年後見人 | 弁護士、不動産業者 |

| 目的 | 法律で守られるべき人の保護 | 本人の都合 |

| 代理権の範囲 | 法律で規定 | 本人との契約で決定 |

| 責任 | 保護される人のため、より一層の責任 | 誠実に本人のために動く |

成年後見制度と法定代理人

判断力が十分でないおとなを守るためのしくみとして、成年後見制度というものがあります。たとえば、年をとって判断力が弱くなった方や、生まれつき判断することが難しい方などを守るためのものです。この制度では、守られる方を「被後見人」、守る方を「後見人」と呼びます。後見人は、法律で決められた代理人として、被後見人の生活やお金の管理などを行います。

後見人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所というところが選びます。そして、後見人が正しく仕事をしているか、家庭裁判所が見守ります。後見人は、被後見人本人がどうしたいと思っているかを大切にしつつ、その人のためになることをしなければなりません。たとえば、日常生活の世話をする、お金を適切に管理する、病院で治療を受けるかどうかを決める時など、後見人が代わりに決めることもあります。このように、後見人には幅広い力があたえられます。

この成年後見制度は、判断力が十分でないおとなの権利や利益を守り、安心して暮らせるように支えるための大切なしくみです。後見人は、自分が担う役割の大切さをよく理解し、常に誠実で責任をもって仕事をしなければなりません。

近ごろは、年をとった方が増えているため、この成年後見制度を使う人が多くなってきました。それにともなって、後見人を必要とする人も増えています。ですから、社会全体でこの制度についてよく理解することが大切です。より多くの人がこの制度を正しく理解することで、判断力が十分でないおとなが安心して暮らせる社会を作っていけるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の名称 | 成年後見制度 |

| 目的 | 判断力が十分でないおとなの権利や利益を守り、安心して暮らせるように支える |

| 対象者 | 年をとって判断力が弱くなった方、生まれつき判断することが難しい方など |

| 役割分担 | 守られる方:被後見人 守る方:後見人(法律で決められた代理人) |

| 後見人の選定と監督 | 家庭裁判所が選定・監督 |

| 後見人の役割 | 日常生活の世話、お金の適切な管理、治療を受けるかどうかの決定など |

| 制度の現状 | 高齢化に伴い利用者・後見人需要が増加 |

| 今後の課題 | 社会全体での制度理解促進 |