法律で決まる夫婦の財産:法定財産制

調査や法律を知りたい

先生、「法定財産制」ってよく聞くんですけど、何のことかよく分かりません。簡単に教えてもらえますか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、結婚した夫婦のお金に関するルールのことだよ。結婚前に特別な取り決めをしていなければ、このルールが自動的に適用されるんだ。

調査や法律を知りたい

特別な取り決めっていうのは、例えばどんなものですか?

調査・法律研究家

例えば、結婚する前にお互いのお金の管理についてルールを決めておく「契約財産制」のことだよ。ただ、日本ではあまり一般的ではないね。だから、ほとんどの夫婦は「法定財産制」で生活していることになるよ。

離婚における「法定財産制」とは。

結婚したときに、夫婦のお金や物が誰のものか、生活費をどう分けるかなどは、法律で決められています。これを「夫婦財産制」といいます。結婚前に、夫婦で話し合って、お金や物の持ち方や生活費の分担を決めておくこともできます(これを「契約財産制」といいます)。もし、結婚前に何も決めなければ、法律で決められたルールが適用されます。このルールは「法定財産制」と呼ばれ、ほとんどの夫婦がこのルールに従っています。お金持ちの人が結婚するときに「契約財産制」を使うこともありますが、日本ではあまり一般的ではありません。「法定財産制」では、生活費の負担、毎日の生活でできた借金の責任、結婚生活中に得たお金や物の持ち方などが決められています。詳しくは「財産分与」や「婚姻費用」の説明をご覧ください。

はじめに

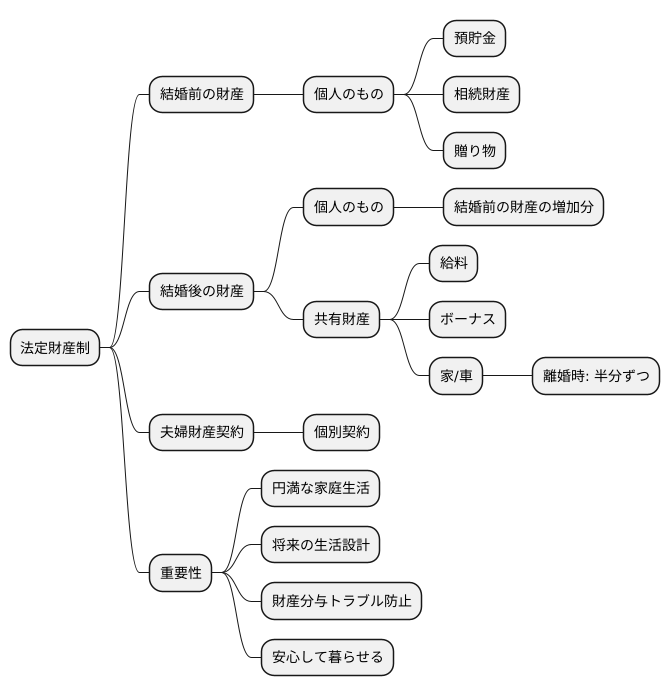

結婚生活を送る中で、お金のことは話しづらい話題かもしれません。しかし、夫婦のお金がどのように扱われるのか、法律で定められたルールを知っておくことは、円満な家庭生活を送る上で非常に大切です。実は、ほとんどの夫婦が知らず知らずのうちに「法定財産制」と呼ばれる制度の下で生活しています。これは、結婚前に特別な約束事をしない限り、自動的に適用される財産に関するルールです。

法定財産制では、夫婦それぞれが結婚前に持っていた財産や、結婚後に得た財産は、個人のものとして扱われます。例えば、結婚前に持っていた預貯金や、結婚後に受け取った相続財産などは、全て本人のものなのです。贈り物でもらったものも同様です。

一方で、結婚してから夫婦が協力して得た財産は、共有財産となります。例えば、夫婦のどちらかが働いて得た給料やボーナス、それを使って購入した家や車などは、共有財産に含まれます。この共有財産は、離婚する際に半分ずつに分けることになります。

ですから、この法定財産制を理解することは、将来の生活設計を考える上でも非常に重要です。結婚生活は楽しいことばかりではありません。万が一、離婚という選択をすることになった場合、財産分与でトラブルにならないためにも、法定財産制についてきちんと理解しておく必要があるのです。また、夫婦間で財産に関する取り決めをしておきたい場合は、「夫婦財産契約」を結ぶという方法もあります。自分たちに合った方法で、安心して暮らせるように準備しておきましょう。

法定財産制とは

結婚生活を送る上で、夫婦のお金に関するルールは、意外と知らない人が多いのではないでしょうか。実は、法律では「法定財産制」という制度が定められており、これが夫婦の財産関係の基本となっています。

法定財産制とは、簡単に言うと、結婚したからといって、相手の財産が自分のものになるわけではないということです。「結婚したら財産は全て一緒」と考えている人もいるかもしれませんが、法定財産制のもとでは、結婚前の財産や結婚後に得た財産は、それぞれが所有するものとして扱われます。例えば、結婚前に自分が持っていた預貯金や、結婚後に自分が働いて得た給料は、自分のものなのです。相手が勝手に使うことはできませんし、相手に渡す義務もありません。もちろん、相手も同様です。結婚前に相手が持っていた家や車、結婚後に相手が相続した土地などは、相手のものです。

しかし、夫婦が力を合わせて生活を築き上げていく中で得た財産については、離婚する際に「財産分与」という形で公平に分けることになります。例えば、夫婦で協力して住宅ローンを返済してきた家の持ち分や、一緒に積み立ててきた貯金などは、財産分与の対象となります。この財産分与は、法定財産制において非常に大切な部分です。

さらに、夫婦にはお互いを支え合う義務があり、生活費や子供の教育費などを負担しなければなりません。これは「婚姻費用」と呼ばれ、夫婦それぞれの収入や生活レベルに応じて分担額が決まります。例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫が妻に生活費を渡す義務があります。

このように、法定財産制は、夫婦の財産関係を明確にすることで、お互いが安心して生活を送れるようにするための制度と言えるでしょう。結婚生活を送る上での大切なルールですので、しっかりと理解しておくことが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 法定財産制 | 結婚しても相手の財産は自分のものにならない。結婚前の財産や結婚後に得た財産は、それぞれが所有する。 |

| 財産分与 | 夫婦が力を合わせて生活を築き上げていく中で得た財産は、離婚する際に公平に分ける。 |

| 婚姻費用 | 夫婦はお互いを支え合う義務があり、生活費や子供の教育費などを負担する必要がある。 |

| 目的 | 夫婦の財産関係を明確にすることで、お互いが安心して生活を送れるようにするため。 |

契約財産制との違い

夫婦の財産に関する制度には、「法定財産制」と「契約財産制」の二種類があります。ほとんどの夫婦は、特に何も手続きをしないため、自動的に「法定財産制」に則って生活を送ることになります。では、この二つの制度にはどのような違いがあるのでしょうか。

法定財産制では、結婚後に夫婦が協力して得た財産は、夫婦共有の財産となります。これを共有財産といいます。例えば、夫の給料や妻のパート収入、夫婦で協力して購入した家や車などが該当します。離婚する際には、この共有財産を原則として半分ずつに分け合うことになります。

一方、契約財産制は、夫婦間で財産に関する取り決めを自由に決めることができる制度です。例えば、結婚前の財産はそれぞれの所有物とし、結婚後の財産のみを共有財産とする、あるいは結婚後の財産も全て個人のものとする、といった契約を結ぶことができます。これは、夫婦それぞれの経済状況や価値観に合わせて、柔軟な財産管理を可能にするものです。

しかし、現状では契約財産制の利用は非常に少ないのが実情です。その理由の一つとして、私たちの社会の習慣に馴染みが薄いという点が挙げられます。昔から夫婦の財産は共有するものという考え方が根強く、わざわざ契約を結ぶことに抵抗を感じる人が多いようです。また、契約財産制を導入するには、公正証書を作成する必要があります。これは法律の専門家に依頼する必要があり、費用や手間がかかることも、利用をためらう一因となっています。

このように、契約財産制は法定財産制に比べて自由度が高い反面、導入のハードルが高いという側面があります。自分たちに合った財産管理の方法を選択するためにも、両制度の特徴を理解しておくことが大切です。

| 項目 | 法定財産制 | 契約財産制 |

|---|---|---|

| 結婚後の財産 | 夫婦共有財産 | 自由に決められる (共有、個別など) |

| 離婚時の財産分与 | 原則として半分ずつ | 契約内容による |

| 柔軟性 | 低い | 高い |

| 利用状況 | 一般的(自動適用) | 少ない |

| 導入の容易さ | 容易(手続き不要) | 困難(公正証書作成必要) |

| 費用 | 不要 | 必要 |

婚姻費用について

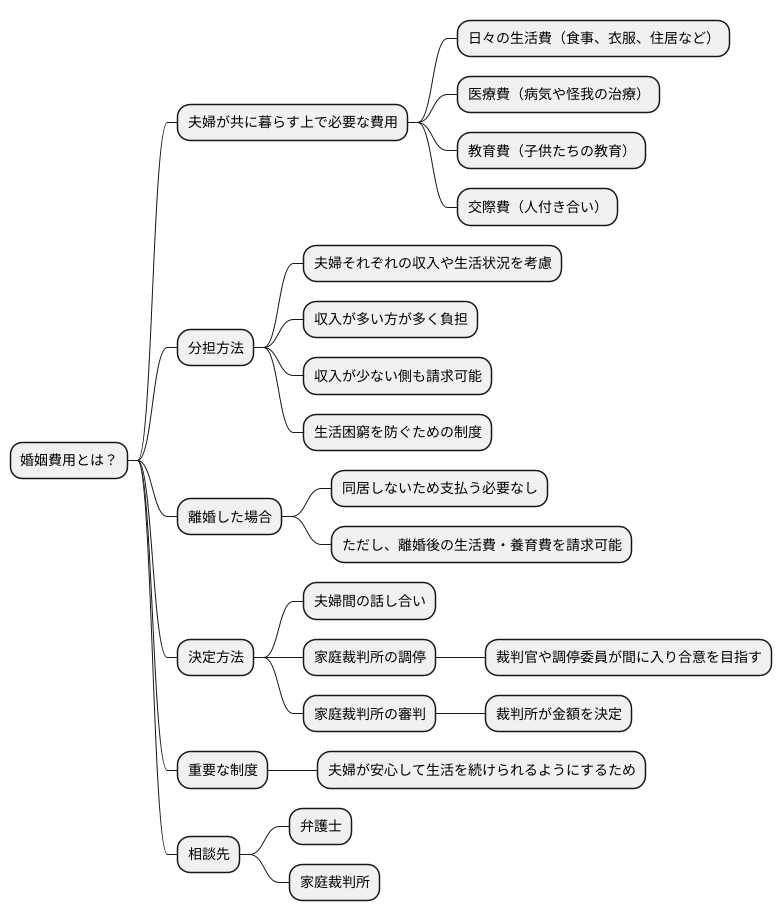

夫婦が共に暮らす上で必要な費用、それが婚姻費用です。日々の食事や衣服、住居の費用はもちろんのこと、病気や怪我をした際の治療費、子供たちの教育にかかる費用、人付き合いのための費用なども含まれます。

この婚姻費用は、夫婦それぞれの収入や生活の状況を考慮して分担されます。収入が多い方がより多くの費用を負担するのが原則です。収入が少なくても、相手が十分な収入があれば、婚姻費用を請求することができます。これは、収入の少ない側が生活に困窮しないようにするための大切な制度です。

離婚した場合、一緒に生活しなくなるため、婚姻費用を支払う必要はなくなります。しかし、離婚によって生活が苦しくなる場合を考え、法律では離婚後も一定期間、生活費や子供の養育費用を請求できる仕組みを設けています。

婚姻費用は、夫婦間の話し合いで決めることもありますが、意見が合わない場合は、家庭裁判所の調停や審判で金額を決めてもらうことになります。調停とは、裁判官や調停委員が間に入り、夫婦の話し合いを助けて合意を目指す手続きです。審判とは、裁判所が夫婦双方の主張や状況を元に、婚姻費用の金額を決定する手続きです。

婚姻費用は、夫婦が安心して生活を続けられるようにするための重要な制度です。もし、婚姻費用についてお困りのことがあれば、弁護士や家庭裁判所などに相談することをお勧めします。

財産分与について

夫婦が人生を共にする中で築き上げた財産は、離婚する際に分け合うことになります。これを財産分与といいます。これは、結婚生活を通して、家事や育児、仕事など、互いに協力し合って生活を支え、財産を形成してきたという考えに基づいています。

財産分与の対象となるのは、結婚期間中に夫婦が共に築き上げた財産です。具体的には、夫婦で協力して購入した家や車、貯蓄などが該当します。また、住宅ローンや自動車ローンなどの借金も、財産分与の対象となります。

一方で、結婚前にそれぞれが持っていた財産や、結婚中に相続や贈与で得た財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。これらは、結婚生活とは関係なく、個人が得た財産とみなされるからです。ただし、相続や贈与された財産であっても、結婚生活の中で維持・増加に貢献したと認められる場合は、一部が財産分与の対象となる可能性があります。

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとなります。これは、夫婦が同等の権利を持ち、家事や育児、仕事などへの貢献度も同等とみなされるからです。しかし、実際には、夫婦の収入の差や家事・育児への貢献度の違い、離婚に至った原因などを考慮して、割合が変更されることもあります。例えば、一方的に多額の借金を作った場合や、不貞行為などにより離婚に至った場合などは、その責任の程度に応じて、財産分与の割合が調整されることがあります。

財産分与は、夫婦間の話し合いで決めることができます。しかし、財産の評価や分割方法などで意見が合わない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。調停では、調停委員が間に入り、夫婦の話し合いをまとめるための助言を行います。審判では、裁判官が夫婦双方の主張を聞き、最終的な決定を下します。

財産分与の手続きは、離婚成立後2年以内に行う必要があります。2年を過ぎると、財産分与を請求する権利がなくなってしまうため、注意が必要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 財産分与とは | 夫婦が人生を共にする中で築き上げた財産を、離婚する際に分け合うこと。結婚生活を通して、互いに協力し合って生活を支え、財産を形成してきたという考えに基づく。 |

| 対象となる財産 | 結婚期間中に夫婦が共に築き上げた財産(例:家、車、貯蓄、借金など) |

| 対象外となる財産 | 原則として、結婚前の財産、結婚中に相続や贈与で得た財産。ただし、相続や贈与された財産であっても、結婚生活の中で維持・増加に貢献したと認められる場合は、一部が対象となる可能性がある。 |

| 分与の割合 | 原則として2分の1ずつ。ただし、夫婦の収入の差や家事・育児への貢献度の違い、離婚に至った原因などを考慮して、割合が変更されることもある。 |

| 決定方法 | 夫婦間の話し合い、または家庭裁判所の調停や審判。 |

| 手続きの期限 | 離婚成立後2年以内 |

まとめ

結婚すると、夫婦の財産には特別なルールが適用されます。これを法定財産制といいます。結婚前に特別な約束事をしない限り、このルールが自動的に適用されるため、結婚する人、あるいはすでに結婚している人は、その内容をよく理解しておくことが大切です。

この法定財産制では、夫婦それぞれが結婚前に持っていた財産や、結婚後に得た財産は、個人のものとして扱われます。例えば、結婚前に持っていた預貯金や、結婚後に相続した財産などは、それぞれ個人の財産として管理されます。また、結婚後に得た給料やボーナスなども、個人の財産となります。

しかし、離婚する際には、結婚中に夫婦で築き上げた財産は、半分ずつ分け合うことになります。これを財産分与といいます。例えば、結婚後に購入した家や車、預貯金などは、財産分与の対象となります。財産分与の対象となる財産は、夫婦が協力して得た財産であり、どちらか一方だけが貢献した財産は、分与の対象とならない場合もありますので、注意が必要です。

また、夫婦にはお互いを扶養する義務があり、生活費や教育費などを負担する必要があります。これを婚姻費用といいます。離婚する場合には、婚姻費用分担調停などで、それぞれの負担額を決めることになります。

法定財産制は、結婚生活、そして離婚に大きな影響を与えます。自分自身の権利や義務についてきちんと理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することで、安心して生活を送ることができます。結婚は人生における大きな転換期です。将来のトラブルを避けるためにも、法定財産制についてしっかりと学ぶことをお勧めします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法定財産制 | 結婚すると自動的に適用される夫婦の財産に関するルール |

| 個人の財産 | 結婚前の財産や結婚後に得た財産(預貯金、相続財産、給料、ボーナスなど) |

| 財産分与 | 離婚時に結婚中に築き上げた財産を半分ずつ分け合うこと |

| 婚姻費用 | 夫婦がお互いを扶養する義務(生活費、教育費など) |

| 専門家への相談 | 権利や義務を理解するために弁護士などの専門家に相談することが重要 |