法定相続分:遺言がない場合の相続ルール

調査や法律を知りたい

先生、『法定相続分』って、何ですか?よく聞く言葉ですが、説明できません。

調査・法律研究家

法律で決まっている相続の割合のことだよ。亡くなった人が、遺言で財産の分け方を決めていなかったときに適用されるんだ。

調査や法律を知りたい

つまり、亡くなった人が何も決めなかったときの、財産の分け方のルールってことですね。でも、どうして法律で決まっている必要があるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。もし法律で決まっていないと、残された家族の間でトラブルが起きやすくなるからだよ。あらかじめ法律で決めておくことで、揉め事を防ぎ、スムーズに相続を進めることができるんだ。

法定相続分とは。

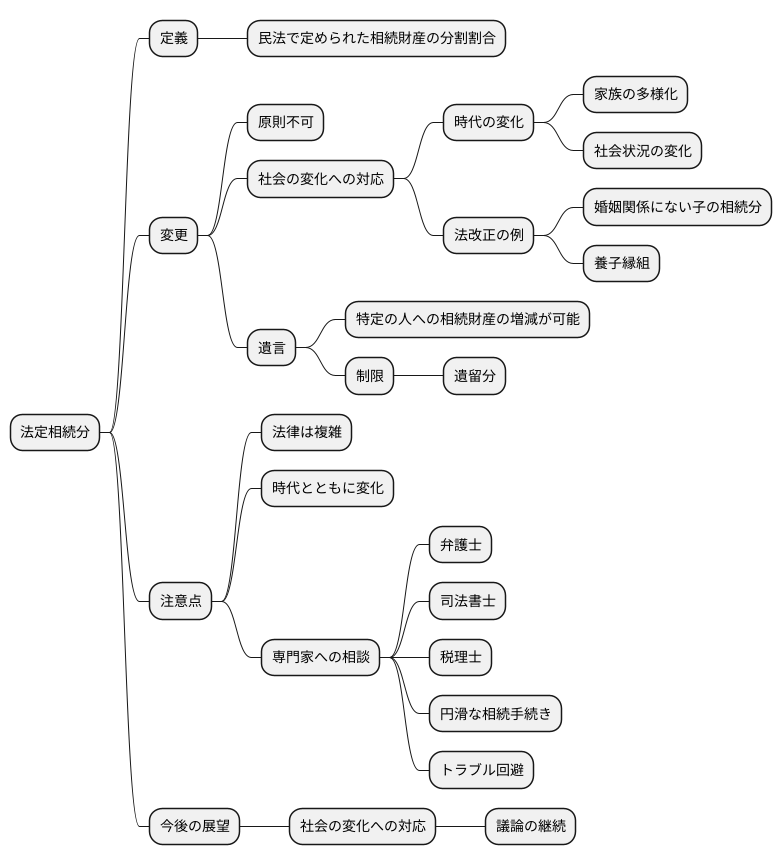

法律で決められた相続の割合について説明します。これは、亡くなった方がどのように財産を分けてほしいかを書いた遺言を残さなかった場合、あるいは財産の分け方を誰かに任せることを決めなかった場合に適用されます。

はじめに

人はいずれ亡くなります。そして、その人が残した財産は誰かに引き継がれなければなりません。これを相続と言います。相続は、故人の意思を尊重しつつ、残された家族がその後も円滑に生活していく上で非常に大切です。

相続には、大きく分けて二つの種類があります。一つは、故人が生前に自分の財産をどのように分けて欲しいかを書面に残しておく、いわゆる遺言がある場合です。この場合は、遺言に書かれた内容が最優先され、その指示に従って財産が分配されます。故人の意思が明確に示されているため、相続人同士の争いを防ぐ効果も期待できます。

もう一つは、故人が遺言を残さずに亡くなった場合です。この場合は、法律で定められた相続分、つまり法定相続分に従って財産が分割されます。法定相続分は、民法という法律で細かく決められており、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などがどの程度の割合で相続するかが定められています。故人の特別な事情や家族関係などを考慮することはできませんので、場合によっては一部の相続人に不満が生じる可能性もあります。

法定相続分は、故人の意思が不明な場合に、できる限り公平な相続を実現するための重要なルールです。相続に関わる人々は、このルールを正しく理解しておく必要があります。そうでなければ、思わぬトラブルに巻き込まれたり、不利益を被る可能性も出てきます。相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、事前にしっかりと知識を身につけておくことが大切です。複雑な手続きや法律の問題に直面した場合には、専門家である弁護士や司法書士、税理士などに相談することも検討しましょう。

| 相続の種類 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 遺言相続 | 故人が生前に財産の分配方法を記した遺言書に基づく相続 | 故人の意思が尊重される、相続人同士の争いを防ぐ | 遺言書の作成が必要 |

| 法定相続 | 故人が遺言を残さずに亡くなった場合、法律で定められた相続分に従って財産が分割される相続 | 故人の特別な事情や家族関係などを考慮する必要がないため、手続きが比較的簡単 | 故人の意思が反映されない場合がある、一部の相続人に不満が生じる可能性がある |

法定相続分とは

「法定相続分」とは、法律によってあらかじめ決められた相続の割合のことです。これは、亡くなった方が遺言書を残さなかった場合、誰がどれだけの割合で財産を受け継ぐのかを示すものです。

この割合は、民法という法律で定められており、故人との関係によって細かく決められています。相続人となるのは、主に故人と血のつながりのある人で、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などが該当します。

例えば、配偶者と子供が相続人となる場合、配偶者は財産の半分を、子供は残りの半分を相続します。子供が複数いる場合は、残りの半分を子供たちで均等に分けます。また、配偶者と両親が相続人となる場合、配偶者は財産の3分の2を、両親は残りの3分の1を相続します。さらに、両親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人となる場合は、兄弟姉妹が財産を均等に分けます。

このように、法定相続分は、誰が相続人となるかによって変化します。複雑な家族構成の場合、それぞれの相続分を計算するのは難しい場合もあります。そのような時は、法律の専門家に相談するのが良いでしょう。

法定相続分は、故人の意思を尊重した遺言がある場合、効力を持ちません。遺言があれば、遺言の内容に従って財産が分配されます。しかし、遺言の内容が法定相続分を大きく下回る場合、一定の範囲で相続分を請求できる権利も認められています。これを「遺留分」といいます。

法定相続分は、相続に関する争いを防ぎ、円滑な相続手続きを進めるために重要な役割を果たしています。また、故人が遺言を残さなかった場合の基準となることで、相続人の権利を守ることにもつながります。法律で定められた相続分を理解することは、相続手続きをスムーズに進める上で大切なことです。

| 相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 配偶者と子供 | 配偶者 1/2、子供 1/2(子供が複数いる場合は均等に分ける) |

| 配偶者と両親 | 配偶者 2/3、両親 1/3 |

| 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹で均等に分ける |

その他

- 法定相続分は、遺言がある場合は効力を持ちません。

- 遺言の内容が法定相続分を大きく下回る場合、「遺留分」を請求できる場合があります。

遺言との関係

人が亡くなった後、その人の財産はどのように分けられるのでしょうか?残された家族にとっては大きな関心事です。財産の分け方を決める方法の一つに「遺言」があります。これは、生前に自分の財産を誰にどのように分けてほしいかを書き残しておくことです。もし遺言があれば、基本的にはその内容に従って財産が分配されます。

しかし、必ずしも遺言の内容が全て尊重されるわけではありません。法律では、一定の範囲で家族に最低限の相続分を保障しています。これを「法定相続分」といいます。例えば、配偶者と子供がいた場合、法律でそれぞれの相続分の割合が決められています。

もし遺言の内容がこの法定相続分を下回る場合、相続人は不足分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。「遺留分」とは、法定相続分の一定割合を保障したもので、家族の生活を守るための制度です。例えば、子供が法定相続分の半分を遺留分として保障されているとします。遺言で子供への相続分がその半分を下回っていた場合、子供は不足分を請求することができます。

遺言がある場合でも、この遺留分は必ず守られます。故人の意思を尊重しつつ、残された家族の生活も守るための仕組みです。ですから、相続について考える際には、遺言と法定相続分、そして遺留分について全て理解しておくことが大切です。それぞれの制度がどのように関わっているのかを把握することで、将来のトラブルを避けることにつながります。

法定相続分の変更

民法によって定められた相続分は、法律で決められた割合で相続財産を分けるもので、これを法定相続分といいます。本来、この法定相続分は個人の勝手な都合で変更することはできません。しかし、時代とともに家族のあり方も多様化し、社会の状況も変化していることから、この法定相続分の見直しを求める意見も出てきています。法律は社会の変化に対応していかなければ時代遅れになり、人々の暮らしにそぐわなくなってしまうからです。

例えば、近年では法律の改正によって、婚姻関係にない両親から生まれた子の相続分が、婚姻関係にある両親から生まれた子と同じになりました。また、養子縁組をした場合の相続できる範囲も広くなりました。これらの改正は、社会の変化に対応し、より公平な相続を実現するために必要なものです。時代に合わせて法律も変わっていく必要があることを示しています。

法定相続分は、遺言によって変更することが可能です。遺言で特定の人に多くの財産を相続させる、あるいは特定の人を相続から外すこともできます。ただし、遺言によっても、一定の相続人には最低限の相続分(遺留分)が保障されています。遺言で自分の意思を反映させることはできますが、一定の制限があることを理解しておく必要があります。

相続に関する法律は複雑で、時代とともに変化していくため、常に最新の情報を確認することが重要です。相続問題に直面した場合は、専門家である弁護士や司法書士、税理士などに相談することで、適切な対応策を知ることができます。専門家の助言を受けることで、円滑な相続手続きを進め、無用なトラブルを避けることができるでしょう。今後、社会の変化に合わせて、法定相続分についても議論が続けられていくと予想されます。

まとめ

人が亡くなり、遺言書がない場合、誰がどれだけの財産を受け継ぐのか、揉め事を防ぎ、円滑に相続手続きを進めるために、あらかじめ法律で相続の割合を決めています。これを法定相続分といいます。

この法定相続分は、亡くなった人と血縁関係にある人に適用されます。具体的には、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などが相続人となり、それぞれの関係性によって相続の割合は異なります。例えば、配偶者と子供がいた場合、配偶者が二分の一、子供が二分の一を相続します。また、配偶者と父母がいた場合は、配偶者が三分の二、父母が残りの三分の一を相続します。

亡くなった人が遺言書を残していた場合は、基本的にはその遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言の内容が、法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を侵害している場合には、相続人は、本来受け取るべき最低限の相続分を取り戻すための手続き(遺留分減殺請求)を行うことができます。

法定相続分は、社会の変化に合わせて見直されることがあります。例えば、家族のあり方が多様化している現代において、相続に関する法律も時代に即したものへと変わっていく可能性があります。そのため、相続に関わる人は、法定相続分に関する情報を常に最新の状態にしておくことが大切です。

相続は誰にでも起こりうる出来事です。法定相続分について正しく理解し、必要に応じて専門家に相談するなど、適切な対応をすることが重要です。そうすることで、相続にまつわるトラブルを未然に防ぎ、故人の意思を尊重した円滑な相続手続きを実現できるでしょう。

| ケース | 相続割合 | 解説 |

|---|---|---|

| 配偶者と子供がいる場合 | 配偶者 1/2、子供 1/2 | 子供が複数いる場合は、子供たちの間で均等に分割されます。 |

| 配偶者と父母がいる場合 | 配偶者 2/3、父母 1/3 | 父母が複数いる場合は、父母たちの間で均等に分割されます。 |

| 遺言書がある場合 | 遺言書の内容が優先 | ただし、遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求ができます。 |

- 法定相続分は社会の変化に合わせて見直されることがあります。

- 相続に関する情報を最新の状態にしておくことが大切です。

- 法定相続分について正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。