遺贈:想いを形にする遺産承継

調査や法律を知りたい

先生、『遺贈』ってどういう意味ですか?よくわからないです。

調査・法律研究家

簡単に言うと、遺言で自分の財産を誰かにあげることを『遺贈』と言うんだよ。例えば、亡くなった後、自分の土地をずっとお世話になった隣の人にあげたいと思ったら、遺言書に書いておくんだ。それが遺贈だよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、ただあげるだけなら、生きているうちにもあげられますよね?贈与とどう違うんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。贈与は生きているうちにするもの。遺贈は亡くなった後に、遺言の内容に基づいて財産が渡されるものなんだ。だから、遺贈は遺言がないとできないんだよ。

遺贈とは。

「いごん(いごんとは、ゆいごんによってざいさんのすべて、あるいは一部を、ほかの人に贈る(むしょうでゆずる)ことをいいます。たとえば、ゆいごんによって、ふだんからおせわになっているとなりびとに自分の土地を贈る、といったことが考えられます。)について」

遺贈とは

遺贈とは、人が亡くなった後、その人の残した財産を、本人の意思で特定の人に無償で譲る制度です。これは、生前に作成した遺言書によって実現します。遺言書には、誰に何を譲るかを具体的に記す必要があり、この点が法律で定められた相続の順番で財産が分けられる法定相続とは大きく異なります。

法定相続では、配偶者や子供、親などが優先的に相続人となりますが、遺贈であれば、法定相続人でない人、例えば、長年世話になった友人や近所の人、あるいは社会貢献をしている団体などに財産を譲ることも可能です。

遺贈は単なる財産の移動にとどまりません。そこには、故人の感謝の気持ちや、未来への希望、社会への貢献といった様々な想いが込められています。例えば、自分の財産を研究機関に遺贈することで、未来の科学技術の発展に貢献したいと願う人もいるでしょう。また、動物愛護団体に遺贈することで、動物福祉の向上に力を貸したいと考える人もいるかもしれません。

遺言書を作成することで、自分の大切な財産を誰に、どのように使ってもらいたいかを明確に示すことができます。これは、自分の死後も、自分の意思で社会と関わり続ける一つの方法と言えるでしょう。また、遺贈を受ける人にとっては、故人の想いを形見として受け継ぐ、特別な意味を持つ行為となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺贈とは | 故人の意思で特定の人に無償で財産を譲る制度 |

| 実現方法 | 遺言書の作成 |

| 対象者 | 法定相続人でない人を含む誰でも可能(友人、知人、団体など) |

| 意義 |

|

| 法定相続との違い | 法定相続は法律で定められた相続順位に基づくが、遺贈は故人の意思で自由に指定可能 |

遺贈の種類

人が亡くなった後に残される財産、つまり遺産を誰かに譲ることを遺贈といいます。この遺贈にはいくつかの種類があり、大きく分けると特定遺贈と包括遺贈の二種類に分類できます。

特定遺贈とは、遺産の中から特定の品物を指定して贈る方法です。例えば、「自宅をAさんに譲る」、「愛用していた時計をBさんに譲る」といった場合がこれに当たります。譲る品物が明確に決まっているため、受け取る側にとっては何がもらえるのか分かりやすいという利点があります。ただし、指定した品物がなくなっていたり、価値が大きく下がっていたりする場合は、思ったような形で受け取れない可能性もあります。

一方、包括遺贈とは、遺産全体あるいは遺産の一部を割合で指定して贈る方法です。例えば、「遺産全体の半分をCさんに譲る」、「預貯金の3分の1をDさんに譲る」といった場合がこれに当たります。この方法では、具体的な品物を指定する必要はありません。そのため、遺産の状況全体を考慮した上で贈与することが可能になります。ただし、遺産全体の額が変動した場合、受け取る額もそれに応じて変わるため、受け取る側にとっては不確実な側面もあります。

また、これらとは別に、負担付遺贈と呼ばれるものもあります。これは、贈与を受ける側にある種の義務を課す遺贈のことです。例えば、「自宅をEさんに譲る代わりに、毎月Fさんに生活費を支払う」といった場合がこれに当たります。負担付遺贈は、亡くなった人の想いをより確実に実現するための方法として用いられることがあります。しかし、義務を負う側にとって負担が大きすぎる場合は、遺贈自体を辞退することもありますので、義務の内容をよく検討する必要があります。

| 遺贈の種類 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 特定遺贈 | 遺産の中から特定の品物を指定して贈る(例:自宅をAさんに譲る) | 何がもらえるのか分かりやすい | 指定した品物がなくなっていたり、価値が下がっている可能性がある |

| 包括遺贈 | 遺産全体あるいは遺産の一部を割合で指定して贈る(例:遺産全体の半分をCさんに譲る) | 遺産の状況全体を考慮した上で贈与することが可能 | 遺産全体の額が変動した場合、受け取る額も変わる |

| 負担付遺贈 | 贈与を受ける側にある種の義務を課す(例:自宅をEさんに譲る代わりに、毎月Fさんに生活費を支払う) | 亡くなった人の想いをより確実に実現できる | 義務が大きすぎる場合は、遺贈を辞退される可能性がある |

遺贈の効力

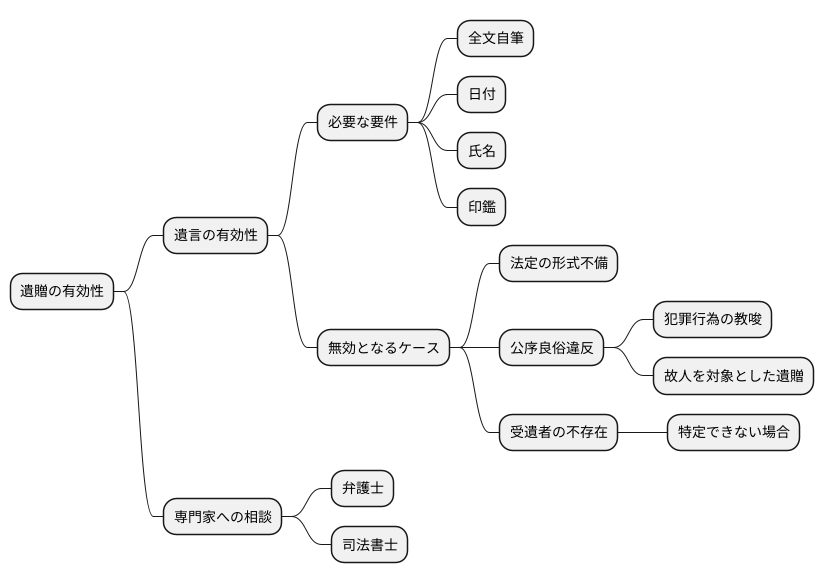

故人の遺産を誰かに譲る行為、つまり遺贈は、遺言があって初めて効力を持ちます。そのため、遺贈の効力は、遺言そのものが有効かどうかによって大きく左右されます。もし遺言が無効と判断された場合は、遺贈も無効となり、遺産は法律で定められた相続の順序、つまり法定相続によって分けられます。

遺贈を有効にするためには、遺言書が法律で定められた形式に従って作成されている必要があります。例えば、自分で書いた遺言書、つまり自筆証書遺言の場合、全文を自分の手で書き、日付と名前を書き、印鑑を押す必要があります。これらの条件が欠けていると、遺言書は無効と判断される可能性があります。

また、遺言の内容が社会の秩序や善良な風俗に反する場合、遺贈は無効になります。例えば、犯罪行為を促すような内容や、既に亡くなっている人を対象とした遺贈は無効です。

さらに、受遺者、つまり遺産を受け取る人が存在しない場合も、遺贈は無効です。例えば、特定の人物ではなく「私の財産を恵まれない子供たちに」といったように、誰に渡るのか特定できない場合、遺言の執行が困難になり、結果として無効となる可能性があります。

遺贈を確実に実行するためには、遺言書を作成する段階から、法律の専門家、例えば弁護士や司法書士に相談することが重要です。専門家の適切な助言を受けることで、遺言書の有効性を高め、故人の真の意思を実現することに繋がります。曖昧な表現や、法的に問題のある条項を避けることで、後々のトラブルを防ぎ、故人の想いを確実に次の世代に伝えることができます。

遺贈と相続の違い

人が亡くなった後、その方の財産がどのように次の持ち主へと渡るのか、これはとても大切なことです。大きく分けて二つの方法があり、一つは「相続」、もう一つは「遺贈」と呼ばれています。どちらも故人の財産が他の人へ渡るという意味では同じですが、その仕組みや手続きには大きな違いがあります。

まず「相続」とは、法律によって定められた人が、自動的に財産を引き継ぐ制度です。亡くなった方と血が繋がっている人や婚姻関係にある人などが、法律で決められた順番で財産を受け継ぎます。これは本人の意思とは関係なく、自動的に行われるところが重要な点です。また、もし借金などマイナスの財産も含まれている場合、それを引き継ぎたくない場合は「相続放棄」という手続きをすることができます。

次に「遺贈」とは、亡くなった方が生前に書いた遺言に基づいて、特定の人や団体に財産を贈る制度です。この場合、財産を受け取る人は、血縁関係や婚姻関係は関係ありません。故人の意思が何よりも尊重され、誰に何を贈るかは故人の自由です。ただし、負の財産も含まれる場合もあります。相続放棄のように、全てを拒否する制度はなく、贈られた財産を受け取るかどうかを選択することになります。つまり、一部だけを受け取ったりすることはできません。

このように、相続と遺贈はそれぞれ異なる制度です。どちらの方法で財産が引き継がれるのかによって、手続きや結果が大きく変わるため、それぞれの仕組みをよく理解し、将来の相続についてしっかりと考えておくことが大切です。

| 項目 | 相続 | 遺贈 |

|---|---|---|

| 財産移転の根拠 | 法律 | 遺言 |

| 受取人 | 血縁関係者、配偶者(法律で定められた順序) | 故人が指定した人や団体(血縁関係不要) |

| 故人の意思 | 関係なし(自動的に決定) | 尊重される(故人の自由) |

| マイナスの財産 | 相続放棄が可能 | 全て受け取るか、全て拒否するかの選択(一部のみの拒否不可) |

遺贈の活用事例

人が亡くなった後、その人の財産はどのように受け継がれるのでしょうか。一般的なのは相続ですが、それとは別に遺贈という方法もあります。遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を与えることです。この遺贈は、様々な状況で活用できます。

例えば、長年連れ添った夫婦の場合を考えてみましょう。夫が亡くなった後、妻に確実に財産を残したいとします。このような場合、夫は遺言書を作成し、妻を遺贈の受取人にすることで、その願いを実現できます。相続の場合、様々な親族による分割協議が必要となる場合もありますが、遺贈であれば本人の意思を明確に反映し、手続きも簡素化できます。

また、子供がいない、あるいは親族との関係が薄い人の場合も、遺贈は有効な手段です。信頼できる友人や、長年お世話になった人に財産を贈りたい場合、遺言でその人を遺贈の受取人に指定できます。血縁関係にとらわれず、故人の感謝の気持ちを伝えることができます。

さらに、社会貢献に関心のある人であれば、支援したい団体に財産を遺贈することも可能です。医療の研究機関や、自然環境を守る団体などに財産を贈ることで、自分がこの世を去った後も、社会の役に立つことができます。

このように遺贈は、単なる財産の移動にとどまりません。故人の価値観や、人生で大切にしていたことを反映した、より深い意味を持つ財産の受け渡しを実現するための方法と言えるでしょう。

| ケース | 遺贈の目的/メリット |

|---|---|

| 長年連れ添った夫婦 | 夫の財産を確実に妻に残す。本人の意思を明確に反映し、手続きを簡素化できる。 |

| 子供がいない、あるいは親族との関係が薄い人 | 信頼できる友人やお世話になった人に財産を贈る。血縁関係にとらわれず、故人の感謝の気持ちを伝える。 |

| 社会貢献に関心のある人 | 支援したい団体に財産を贈る。社会の役に立つ。 |