休業手当:知っておくべき労働者の権利

調査や法律を知りたい

『使用者の責めに帰すべき事由』って、具体的にどういう場合のことですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。例えば、会社が経営不振で一時的に工場を閉鎖する場合とか、会社の設備が故障して仕事ができなくなった場合などが考えられるよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。会社の都合で休まざるを得ない場合は、会社の責任になるんですね。でも、地震とか台風で会社が壊れた場合はどうですか?

調査・法律研究家

それは、『不可抗力』と言って、会社の責任ではないとみなされる場合が多いね。ただし、会社の災害対策が不十分だったために被害が拡大したような場合は、会社の責任が問われることもあるよ。

休業手当とは。

会社都合で従業員が仕事を休まなければならなくなった場合、会社は従業員に休業手当を支払う義務があります。この手当は、平均賃金の6割以上と定められています。もし会社が支払いを怠ると、同額のお金を上乗せして支払うよう命じられ、罰せられることもあります。なお、会社の故意や不注意で従業員が仕事を休んだ場合は、従業員は全額の給料を請求する権利があります。そのため、会社都合で仕事を休まざるを得ない場合というのは、会社に責任がない不可抗力の場合を除いた、より広い範囲の理由を含んでいると考えられます。

休業手当とは

会社都合で仕事を休まざるを得なくなった際に、労働者の生活を守るために設けられた制度が休業手当です。これは、会社の責任で従業員が働けなくなった場合に、会社が従業員に支払う義務のあるお金のことです。労働基準法第26条によって定められており、働く上での基本的な権利と言えるでしょう。

休業手当の支給対象となるのは、会社側の責任により仕事が提供できない場合です。例えば、会社の経営状態が悪化して一時的に事業を停止する場合や、工場で使う機械の故障、製品を作るための材料が足りない場合などが挙げられます。また、新型の伝染病の流行によって、会社が事業を縮小せざるを得なくなった場合なども含まれます。反対に、従業員側の責任で仕事を休む場合は、休業手当の支給対象とはなりません。例えば、従業員が病気やケガで休む場合や、従業員自身の都合で休む場合は、会社側に責任がないため、休業手当は支払われません。

休業手当の金額は、平均賃金の60%以上と法律で定められています。平均賃金とは、過去3ヶ月間に支払われた賃金を合計し、日数で割った金額のことです。会社によっては、就業規則などで60%を超える金額を支払うと定めている場合もあります。休業手当は、労働者の生活を保障するために非常に重要な役割を果たしています。もし、会社都合で仕事を休まざるを得なくなったにもかかわらず、休業手当が支払われていない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。休業手当の存在を知らずに不当な扱いを受けている従業員もいるかもしれません。正しく理解することで、自分の権利を守り、安心して働くことができるようになります。また、会社側も休業手当に関する正しい知識を持つことで、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、より良い労働環境を築くことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 会社都合で仕事を休まざるを得なくなった際に、労働者の生活を守るための制度。会社が従業員に支払う義務のあるお金。労働基準法第26条によって定められている。 |

| 支給対象 | 会社側の責任により仕事が提供できない場合(例: 会社の経営悪化、機械の故障、材料不足、伝染病流行による事業縮小など)。従業員側の責任で休む場合は支給対象外(例: 病気、ケガ、従業員都合の休み)。 |

| 金額 | 平均賃金の60%以上(平均賃金は過去3ヶ月間に支払われた賃金を合計し、日数で割った金額)。会社によっては60%を超える金額を支払う場合もある。 |

| 相談先 | 休業手当が支払われていない場合は、労働基準監督署に相談。 |

支給額と法的根拠

お仕事がお休みになった場合の休業手当は、法律によって、平均賃金の6割以上が支払われることになっています。この平均賃金とは、お休みになる前の3か月間に受け取ったお給料の合計金額を、その期間の総日数で割って計算します。つまり、いつももらっているお給料の6割以上が、休業手当として受け取れるということです。

この休業手当の支給は、労働基準法という法律で定められた使用者の義務です。もし、使用者がこの休業手当を支払わない場合は、本来支払うべき金額と同じ金額の追加料金を支払わなければならないだけでなく、場合によっては罰を受ける可能性もあります。

例えば、1か月あたり20万円のお給料をもらっている人が、10日間仕事を休んだとします。この場合の平均賃金は、20万円 ÷ 30日 ≒ 6667円となります。休業手当は平均賃金の6割以上ですので、6667円 × 0.6 = 4000円 が1日あたりの最低支給額となります。つまり、10日間休んだ場合は、4000円 × 10日 = 4万円 が最低でも支給されることになります。

このように、休業手当は法律によってしっかりと守られています。もし、使用者が休業手当を支払わない、あるいは平均賃金の計算方法がおかしいなど、疑問に思うことがあれば、労働基準監督署などに相談してみましょう。労働基準監督署は、労働条件に関する相談や、法律違反の是正指導などを行う国の機関です。相談は無料で、秘密は守られますので、安心して相談することができます。休業手当は労働者の大切な権利です。法律で保障された権利を正しく理解し、必要に応じて適切な機関に相談することで、安心して働くことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 休業手当の金額 | 平均賃金の6割以上 |

| 平均賃金の計算方法 | 直近3ヶ月の給与合計 ÷ その期間の総日数 |

| 休業手当の法的根拠 | 労働基準法(使用者義務) |

| 不支給の場合の罰則 | 未払い額と同額の追加支給、場合によっては罰金 |

| 計算例 | 月給20万円の人が10日間休んだ場合: (20万円 ÷ 30日) × 0.6 × 10日 = 4万円(最低支給額) |

| 相談窓口 | 労働基準監督署(無料・秘密厳守) |

使用者の責任範囲

働く人が仕事ができなくなった時にお金が払われる休業手当。これは、雇う側、つまり使用者に責任がある場合に支払われます。どの程度まで責任があると考えられるのか、見ていきましょう。

法律では、使用者がわざと、あるいは不注意によって労働者が休業した場合、使用者は本来支払うべき給料の全てを支払う義務があると定められています。これは、使用者側に明らかに責任があると判断できる場合です。

一方、休業手当の範囲は、これよりも広く、使用者の故意や過失だけでなく、防ぎようのない出来事以外で、使用者に責任があると認められる場合全てを含みます。例えば、大雨による浸水被害を予測できたにも関わらず、対策を怠ったために工場が浸水し、休業せざるを得なくなった場合を考えてみましょう。このような場合、自然災害ではありますが、使用者に責任があると判断され、休業手当の対象となります。

地震や台風といった、どうにも防ぎようがない自然災害の場合は、使用者に責任は無いとみなされ、休業手当は支払われません。これは、不可抗力と呼ばれ、誰にも責任を負わせることができない場合に適用されます。

このように、休業手当は、働く人を様々な危険から守るための安全網としての役割を担っています。ただし、どこまでが使用者の責任範囲となるのかは、それぞれの状況を細かく見て判断する必要があります。そのため、個々のケースで、使用者に責任があると認められるかどうか、慎重に検討する必要があると言えるでしょう。

休業手当と賃金請求権

会社側の故意、あるいは不注意によって従業員が働けなくなった場合、従業員は平均賃金の6割以上の休業手当を受け取ることができるだけでなく、法律に基づいて本来受け取るはずだった賃金の全額を請求する権利も持っています。これは、会社側の責任で仕事ができなくなった従業員の損失を完全に埋め合わせるためのものです。

休業手当は平均賃金の6割以上と定められています。そのため、残りの4割については、会社側に別に請求する必要があるケースが出てきます。仮に休業手当だけで全額の賃金が支払われたとしても、会社側の責任が重い場合には、さらに上乗せして請求できる可能性も出てきます。例えば、本来予定されていた残業代や、昇進が見込まれていた場合の賃金上昇分なども請求の対象となり得ます。

ただし、会社側と従業員の間で話し合いが済んでおり、休業手当で賃金の全額を支払うという合意が成立している場合は、追加の請求はできません。この合意は書面で残しておくことが大切です。口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。

いずれにしても、従業員には損失を補填される権利があるということをしっかりと理解しておくことが重要です。自分自身の状況をきちんと把握し、法律の専門家などに相談しながら、適切な請求を行うようにしましょう。労働組合に相談するというのも一つの方法です。泣き寝入りせずに、正当な権利を主張することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 休業手当 | 平均賃金の6割以上を会社から受け取ることができる。

|

| 賃金全額請求権 | 法律に基づき、本来受け取るはずだった賃金の全額を請求する権利を持つ。 |

| 会社との合意 | 休業手当で賃金の全額を支払う合意が成立している場合は追加請求不可。合意は書面に残すことが重要。 |

| 従業員の権利 | 損失を補填される権利があることを理解し、法律専門家や労働組合などに相談の上、適切な請求を行う。 |

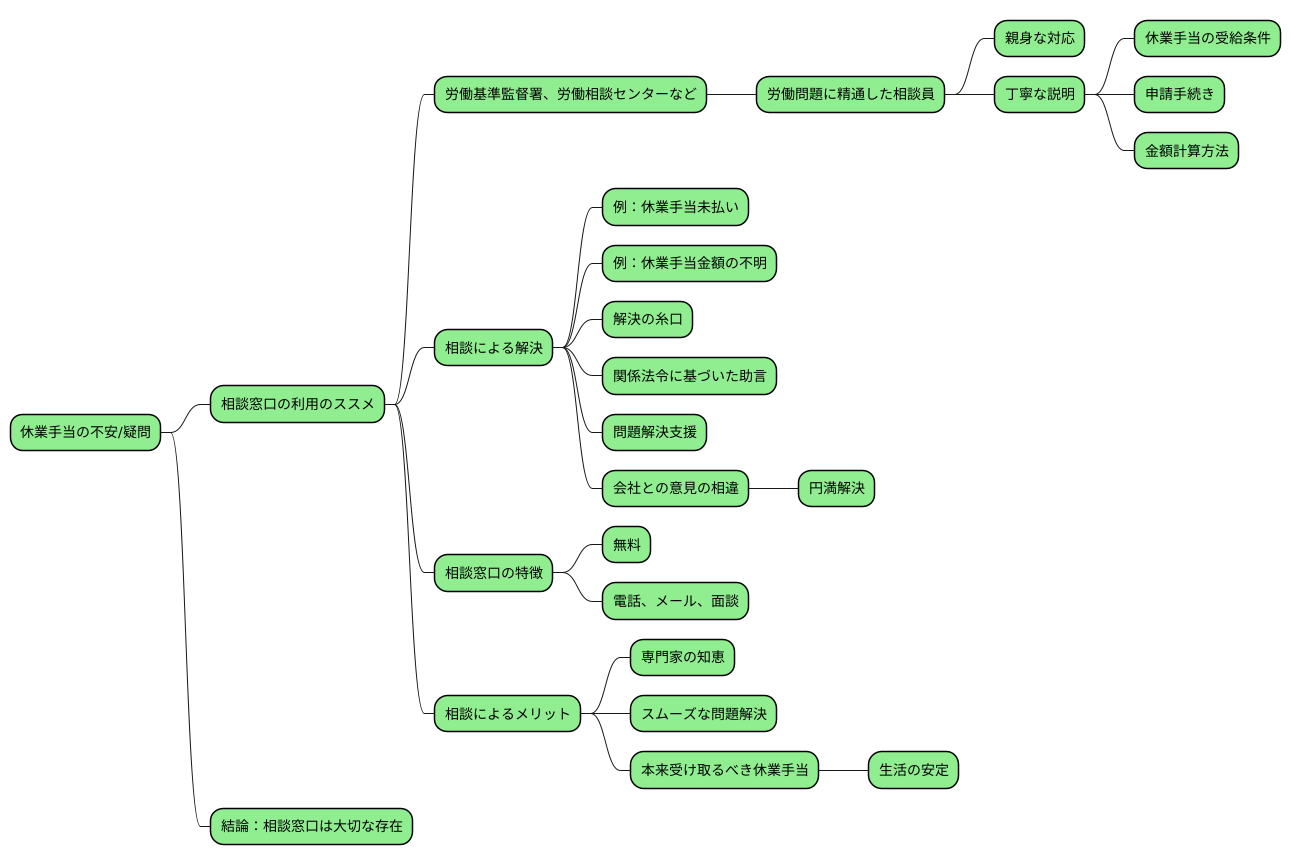

相談窓口の活用

お仕事をお休みすることになった時にもらえるお金、すなわち休業手当について、わからないことや不安なことがある時は、一人で抱え込まずに相談窓口を頼りましょう。

国が設置している労働基準監督署や都道府県が設置している労働相談センターなどは、働く人の味方です。これらの相談窓口には、労働問題に精通した相談員が常駐しており、親身になって話を聞いてくれます。休業手当を受け取ることができる条件や、申請に必要な手続き、具体的な金額の計算方法など、複雑でわかりにくい内容も、相談員が丁寧に説明してくれます。

例えば、「会社の都合で休業させられたけれど、休業手当が支払われない」といった場合や、「休業手当の金額が正しいかどうかわからない」といった場合でも、相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。相談員は、関係法令に基づいて適切な助言を行い、問題解決に向けてサポートしてくれます。

また、会社との間で意見が食い違い、話し合いがうまくいかない場合でも、相談窓口が間に入ってくれることで、円満な解決につながることもあります。

これらの相談窓口は無料で利用できます。電話やメール、面談など、様々な方法で相談できますので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。問題を一人で抱え込まずに、専門家の知恵を借りることで、よりスムーズに問題解決を進めることができます。そして、本来受け取るべき休業手当をきちんと受け取り、生活の安定を図りましょう。

相談窓口は、働く人の権利を守るための大切な存在です。困った時はためらわずに利用しましょう。