遺書と法的効力:探偵の視点から

調査や法律を知りたい

先生、『遺書』と『遺言』って何が違うんですか?どちらも死んだ後に残すものですよね?

調査・法律研究家

良い質問ですね。確かにどちらも亡くなった後に残されるものですが、意味合いが少し違います。『遺書』は、家族や子孫に向けて、自分の思いや希望、財産のことなどを自由に書き記したものです。一方、『遺言』は、法律に基づいて財産の分配などを指定する、法的効力を持つ文書です。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、『遺書』は気持ちを書いたもので、『遺言』は財産の分け方などを決めたものってことですね。でも、『遺書』に財産のことが書いてあっても、それは『遺言』にはならないんですか?

調査・法律研究家

その通りです。『遺書』に財産のことが書いてあっても、民法で決められた書き方になっていないと、『遺言』としての効力は認められません。つまり、法的効力を持つ『遺言』を作るには、法律で定められた形式に従う必要があるのです。

遺書とは。

『遺書』とは、人が亡くなる前に、家族や子孫に向けて、自分の願いや教え、亡くなった後の財産や地位の扱い方、そして最後に伝えたい思いなどを書き記したものです。ただし、法律で認められた書き方をしている場合は、単なる思いではなく、故人の意思に基づいて財産などを分配する『遺言』としての効力を持つものとなります。

遺書とは

遺書とは、人生の終わりに際し、残された人々へ伝えたい思いを書き記した手紙です。それは、未来への希望や人生の教訓、子孫への助言、そして死後の財産や身分に関する指示など、様々な内容を含みます。この世への最後の思いを綴る場でもあり、故人の人生観や価値観、そして愛する人々への深い愛情が凝縮されていると言えるでしょう。

一枚の紙切れに込められた思いは、故人の人生の集大成とも言えます。それは単なる手紙ではなく、故人の意思を伝える重要な役割を担っています。人生の幕引きに際し、何を思い、何を伝えたいのか。その人の生き方、そして愛する人々への思いが、遺書には深く刻まれています。

遺書は法的な効力も持ち、特に財産の分配や相続に関する指示は、法的拘束力を持つ場合があります。ただし、遺書の内容が法律に反する場合や、公序良俗に反する場合は、無効となることもあります。例えば、特定の人物を不当に差別する内容や、犯罪を促すような内容は認められません。また、遺書の形式についても法律で定められており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの形式で作成する必要があります。それぞれの形式には、それぞれ必要な要件が定められており、要件を満たしていない場合は無効となります。

遺書は、残された家族にとって、故人の温もりを感じ、その意志を尊重するための大切な手がかりとなります。故人の最期のメッセージを受け止め、その思いを胸に、前向きに生きていくための支えとなるでしょう。また、故人の人生を振り返り、その生き方から学ぶ貴重な機会ともなります。だからこそ、遺書は、故人と残された人々を繋ぐ、大切な架け橋と言えるでしょう。

| 遺書とは | 人生の終わりに際し、残された人々へ伝えたい思いを書き記した手紙 |

|---|---|

| 内容 | 未来への希望、人生の教訓、子孫への助言、死後の財産や身分に関する指示など |

| 特徴 | 故人の人生観や価値観、そして愛する人々への深い愛情が凝縮されている。故人の意思を伝える重要な役割を担う。 |

| 法的効力 | 財産の分配や相続に関する指示は法的拘束力を持つ場合がある。ただし、法律や公序良俗に反する場合は無効。 |

| 法的無効となる場合 | 内容が法律に反する場合、公序良俗に反する場合、所定の形式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)を満たしていない場合 |

| 残された家族にとって | 故人の温もりを感じ、その意志を尊重するための大切な手がかり。前向きに生きていくための支え。故人の人生を振り返り、その生き方から学ぶ機会。 |

法的効力について

人が亡くなった後、その方の財産などをどうするのかを書いたものが遺書です。この遺書には、法律で認められた書き方をした場合に限り、故人の望みを実現させる力、つまり法的効力を持つ場合があります。この効力を持つ遺書を、法律では遺言と呼びます。

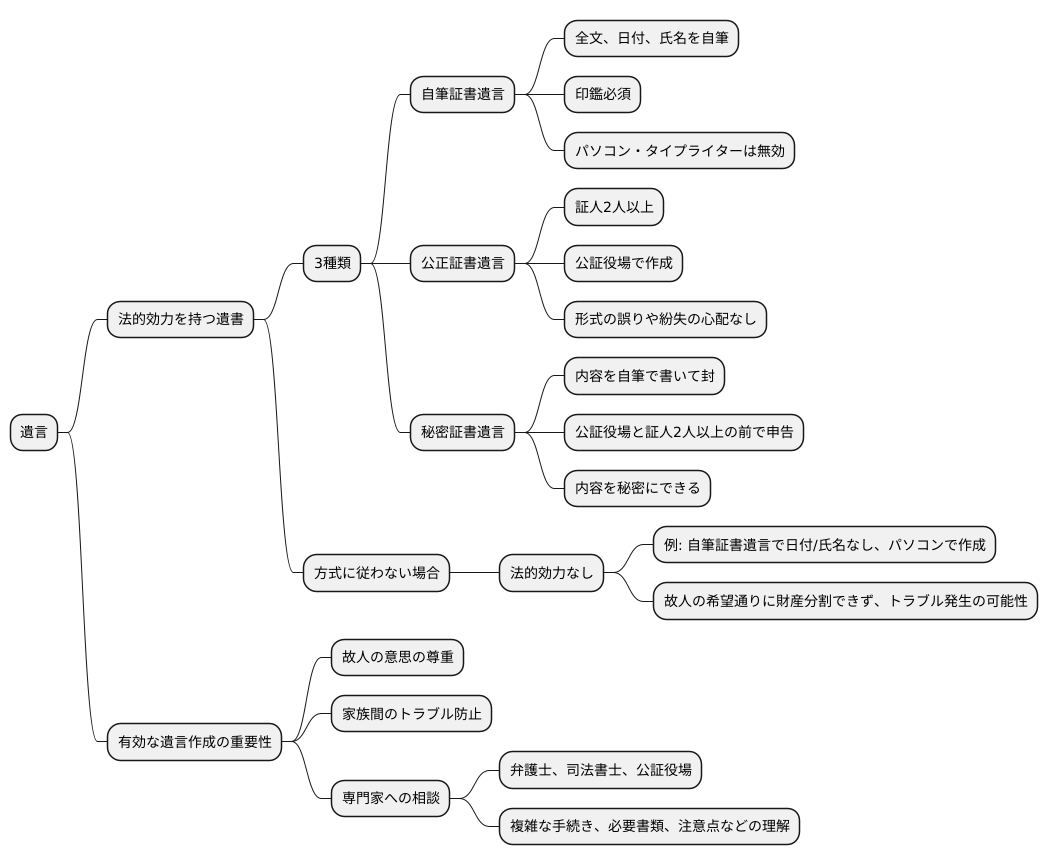

遺言には、民法で決められた3つの種類があります。まず、自筆証書遺言は、全文、日付、氏名をすべて自分で書き、印鑑を押す必要があります。パソコンやタイプライターで作成したものは無効です。次に、公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いのもと、公証役場で作成します。公証人が作成するので、形式の誤りや紛失の心配がありません。最後に、秘密証書遺言は、遺言の内容を自分で書いて封をし、公証役場と証人2人以上の前で、自分の遺言であることを申告する方法です。内容を秘密にできるのが特徴です。

これらの方式のいずれにも従わずに作成された遺書は、法的効力、つまり遺言としての効力を持ちません。例えば、自筆証書遺言で、日付や氏名の記入を忘れていたり、パソコンで作成していたりすると、その遺書は無効となってしまいます。そうなると、故人の希望通りに財産を分けたりすることができず、残された家族間でトラブルが発生する可能性があります。

故人の意思を尊重し、家族が困ることのないようにするためには、遺言を作成する際に、法律で定められた方式をきちんと守り、有効な遺言を作成することが非常に大切です。確実な方法としては、専門家である弁護士や司法書士、あるいは公証役場に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、複雑な手続きや必要書類、注意点などを理解し、法的に有効な遺言を作成することができます。 これは、故人の最期の意思を尊重し、円満な相続を実現するために不可欠な手順と言えるでしょう。

探偵と遺書

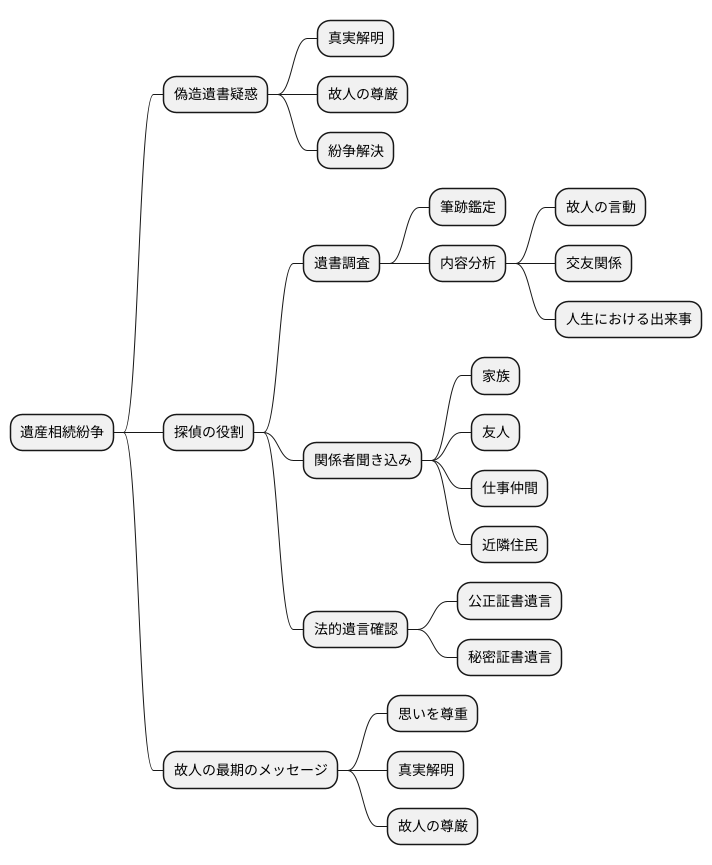

遺産相続は、時として思いもよらぬ紛争に発展することがあります。 特に、故人が残した遺書が偽造されたものや、故人の真意とは異なる形で作成された疑いがある場合、残された家族や関係者の間で深刻な対立が生じかねません。このような状況において、探偵は真実を明らかにし、故人の尊厳を守り、紛争解決の糸口を見つける役割を担います。

探偵は、まず遺書そのものを綿密に調べます。遺書が作成された状況、使われている筆記用具の種類やインクの色、紙の質、そして何よりも筆跡を詳細に分析します。専門家による筆跡鑑定が必要となる場合もあります。また、遺書の内容にも注目します。故人の性格や普段の言動、交友関係、そして人生における出来事と照らし合わせ、不自然な点や矛盾がないかを丹念に検証します。

さらに、探偵は故人と関わりのあった人物への聞き込みを行います。家族、友人、仕事仲間、近隣住民など、故人の人となりや生活の様子を知る人々から証言を集め、遺書の内容の裏付けを行います。場合によっては、故人が生前、法的効力のある遺言書を作成していたかどうかも確認します。公正証書遺言や秘密証書遺言の存在は、故人の最終的な意思表示を確認する上で重要な手がかりとなります。

遺産相続は、単なる金銭のやり取りではなく、故人の人生の集大成とも言えます。 遺書は故人の最期のメッセージであり、その思いを尊重することが大切です。探偵は、故人の人生の軌跡を辿り、遺書に込められた真意を解き明かすことで、真実を明らかにし、故人の尊厳を守ることに貢献します。そして、その活動を通して、残された人々が故人の思い出を大切にしながら、前向きに生きていけるよう、陰ながら支えていくのです。

盗聴と遺書

近年、録音機器の小型化や高性能化が進み、故人の私的な会話や、遺言書作成に関わるやり取りが録音されている事例が見られるようになりました。これらの録音データは、遺言書の解釈や、故人の真意を明らかにする上で重要な手がかりとなる可能性を秘めています。例えば、遺言書の内容が曖昧な場合、故人が生前に残した録音データが、その真意を解き明かす鍵となるかもしれません。また、遺言書の作成過程における不当な圧力や影響の有無を判断する際にも、録音データは貴重な証拠となる可能性があります。

しかし、盗聴行為は法律によって厳しく制限されています。盗聴器を仕掛けたり、他人の会話を無断で録音することは、重大な犯罪となる可能性があります。たとえ故人の真意を探るためであっても、違法に取得された証拠は裁判で採用されない場合もあります。そのため、探偵は、盗聴によって得られた情報を利用する際には、その入手経路の合法性を慎重に確認する必要があります。違法な手段で入手された情報は、真実の解明に役立つどころか、関係者の人生を狂わせる危険性も孕んでいるからです。

倫理的な側面も忘れてはなりません。故人のプライバシーを尊重しつつ、真実を追求することは、探偵にとって常に難しい課題です。盗聴された情報は、故人の個人的な秘密を暴き、故人の名誉を傷つける可能性もあります。また、故人の意図とは異なる解釈がなされ、不必要な混乱を招く可能性も否定できません。探偵は、法と倫理の両面を考慮し、盗聴された情報と真剣に向き合い、真実を見極める努力を続けなければなりません。故人の尊厳を守りながら、真実を追求する。それが探偵の使命と言えるでしょう。

| 録音データの利点 | 盗聴の法的問題 | 倫理的側面 | 探偵の使命 |

|---|---|---|---|

| 故人の真意の解明、遺言書の解釈、不当な圧力の有無の判断 | 盗聴行為は違法、違法に取得された証拠は裁判で採用されない場合も | 故人のプライバシーの尊重、故人の名誉毀損の可能性、不必要な混乱の可能性 | 法と倫理の両面を考慮、盗聴された情報と真剣に向き合い真実を見極める、故人の尊厳を守りながら真実を追求 |

遺書作成の注意点

人生の最期に、大切な人々に思いを伝える手段として、遺書は重要な役割を担います。しかし、単なる手紙とは異なり、法的な効力を持つ遺言とするためには、民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。そのため、遺書を作成する際には、いくつかの注意点に留意する必要があります。

まず、遺言として有効であるためには、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式に従う必要があります。自筆証書遺言の場合、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。パソコンなどで作成したものは無効です。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証役場で作成します。費用はかかりますが、最も確実な方法です。秘密証書遺言は、遺言者が封をした遺言書を公証役場へ提出し、証人2人以上の立会いのもと、その旨を申述する方法です。

次に、遺書の内容は、明確かつ具体的に記述することが大切です。曖昧な表現や抽象的な言葉は、解釈の相違を生み、後に家族間で争いが起きる原因となる可能性があります。例えば、財産の分配について書く際は、「財産を長男に相続させる」だけでなく、「自宅、預貯金、自動車などを長男に相続させる」のように具体的に記載するべきです。また、相続させる財産の範囲や、相続人の特定についても、誤解が生じないよう明確に記しておきましょう。

さらに、遺書は一度作成したら終わりではありません。人生における様々な変化、例えば結婚、出産、離婚、親族の死などによって、遺書の内容を見直す必要が生じる場合があります。定期的に内容を確認し、必要に応じて修正することで、常に最新の意思を反映した遺書を維持することができます。人生の節目に、遺書の内容が現状に合致しているか確認し、必要であれば修正を加えましょう。そうすることで、あなたの真の思いが、大切な人々に確実に伝わるのです。

| 遺書作成のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 法的効力を持つ遺言の方式 |

|

| 遺書の内容 |

|

| 遺書の管理 |

|