裁判官の心証:事実認定の謎

調査や法律を知りたい

先生、『心証』ってよく聞く言葉ですが、法律の分野では特別な意味を持つんですよね?

調査・法律研究家

そうだね。法律、特に裁判の場では、裁判官が証拠を見て、どんな事実があったのか、どんな風に物事が起こったのかを心の中で判断する、その判断のことを『心証』と言うんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、裁判官が証拠からどのように事実を理解したか、ということですね。でも、裁判官の心の中のことって、どうやってわかるんですか?

調査・法律研究家

良い質問だね。裁判官は、判決文の中で、証拠をどのように見て、どのような心証を得て、事実をどのように認めたのかを説明する義務があるんだよ。これを『自由心証主義』と言うんだ。ただし、説明には根拠が必要で、全くの自由というわけではないんだよ。

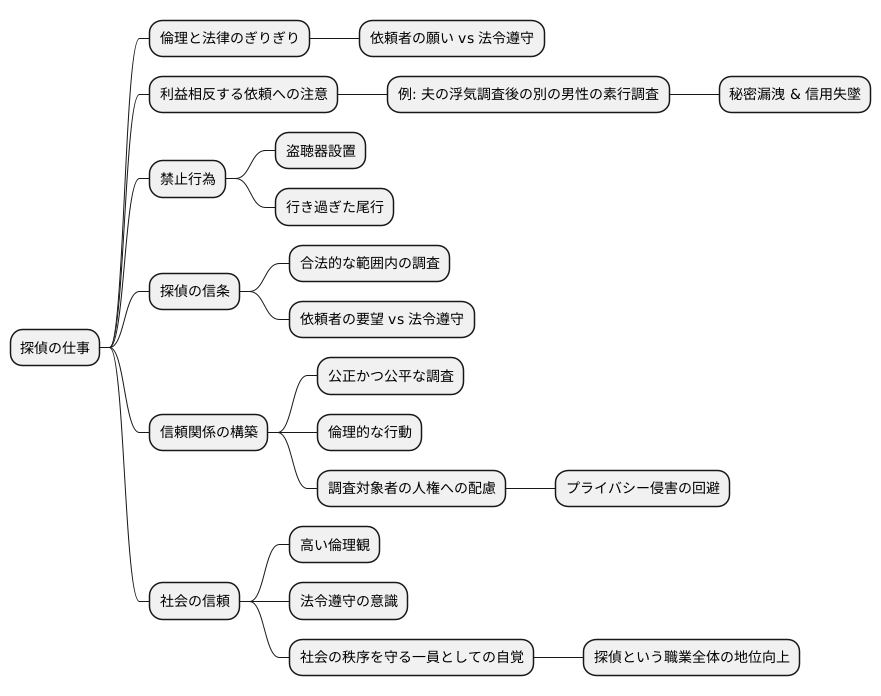

心証とは。

裁判では、事実をどう判断するかは裁判官の心の中での判断にゆだねられています。これを心証といいます。証拠をどのように見て、どの程度確かなものと考えるか、つまり証明力の判断は、基本的に裁判官が道理にかなったやり方で行います。これを自由心証主義といいます。

心証とは何か

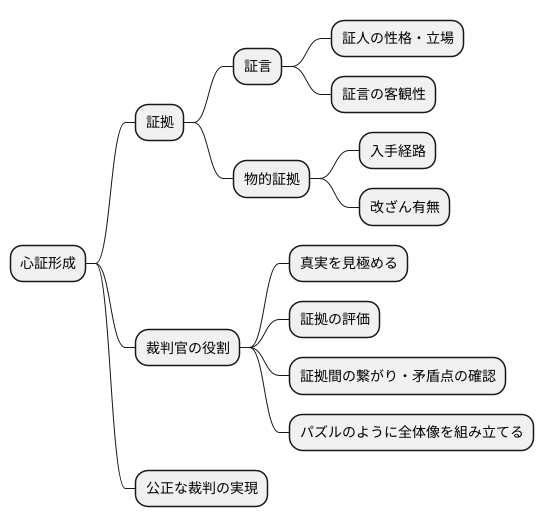

裁判では、何が真実なのかを明らかにすることが何よりも大切です。そして、真実を見極めるための手がかりとなるのが証拠です。裁判官は、提示された証拠を一つ一つ丁寧に調べ、事件の真相について心の中で判断を下します。この判断こそが、心証と呼ばれるものです。

心証は、単に証拠を並べただけでは形成されません。裁判官は、それぞれの証拠がどれほど確かなものなのかを評価し、証拠同士の繋がりや矛盾点を丹念に調べます。例えば、証言であれば、証人の性格や立場、証言の客観性などを考慮します。物的証拠であれば、その証拠がどのようにして入手されたのか、改ざんされていないかなどを検証します。このようにして、裁判官は様々な証拠を多角的に吟味し、ジグソーパズルを組み立てるように、少しずつ真相に近づいていきます。

心証を形成する過程は、複雑な思考過程と言えます。裁判官は、まるで探偵のように、証拠から事件の全体像を想像し、矛盾点を解消していきます。そして、集められた証拠から、何が本当に起こったのかを推測し、最終的な判断を下します。これが心証であり、裁判の結果を大きく左右する重要な要素です。目に見える証拠から、目に見えない真実を浮かび上がらせる、裁判官の重要な役割を担っていると言えるでしょう。

心証は、裁判官の頭の中で組み立てられたパズルの完成形のようなものです。一つ一つの証拠がパズルのピースであり、裁判官はそれらを組み合わせて、事件全体の絵を完成させます。そして、その完成した絵こそが、裁判官が考える真実の姿なのです。このように、心証は裁判の根幹を成すものであり、公正な裁判を実現するために不可欠な要素です。

心証形成の自由

我が国の裁判では、裁判官が証拠をどのように扱うかについて、自由心証主義と呼ばれる考え方が採用されています。これは、裁判官が自身の知恵と経験を活かし、それぞれの証拠をどのように評価するか、どの証拠をより重視するかを自分で決められるというものです。法律で細かく決められた手順に従う必要はなく、裁判官が自ら考え、最も理にかなっていると思われる結論を導き出すことができます。

例えば、ある人が法廷で証言した内容が、他の証拠と食い違っている場合を考えてみましょう。この時、裁判官は証言した人の話をそのまま信じるのではなく、「もしかすると、この証言は信用できないかもしれない」と考えることができます。そして、他の証拠の方がより確実だと判断すれば、そちらの証拠を重視して判決を下すこともできるのです。

この自由心証主義のおかげで、裁判官はそれぞれの事件の事情に合わせて柔軟に対応でき、より公正な判決を下せるようになっています。事件はどれも全く同じではなく、それぞれ異なる事情を抱えています。そのため、画一的なルールですべてを判断するのではなく、裁判官が個々の事件の特殊性を考慮した上で判断できることが重要なのです。

しかし、自由心証主義だからといって、裁判官が自分の好き勝手に判断して良いわけではありません。裁判官は、なぜそのような判断に至ったのか、その理由を判決の中でしっかりと説明する義務があります。この説明責任を果たすことによって、判決が公正で、恣意的なものではないことを保証しているのです。自分の判断の根拠を明らかにすることで、第三者からも納得してもらえるような、透明性の高い判決となるのです。

心証と証拠の関係

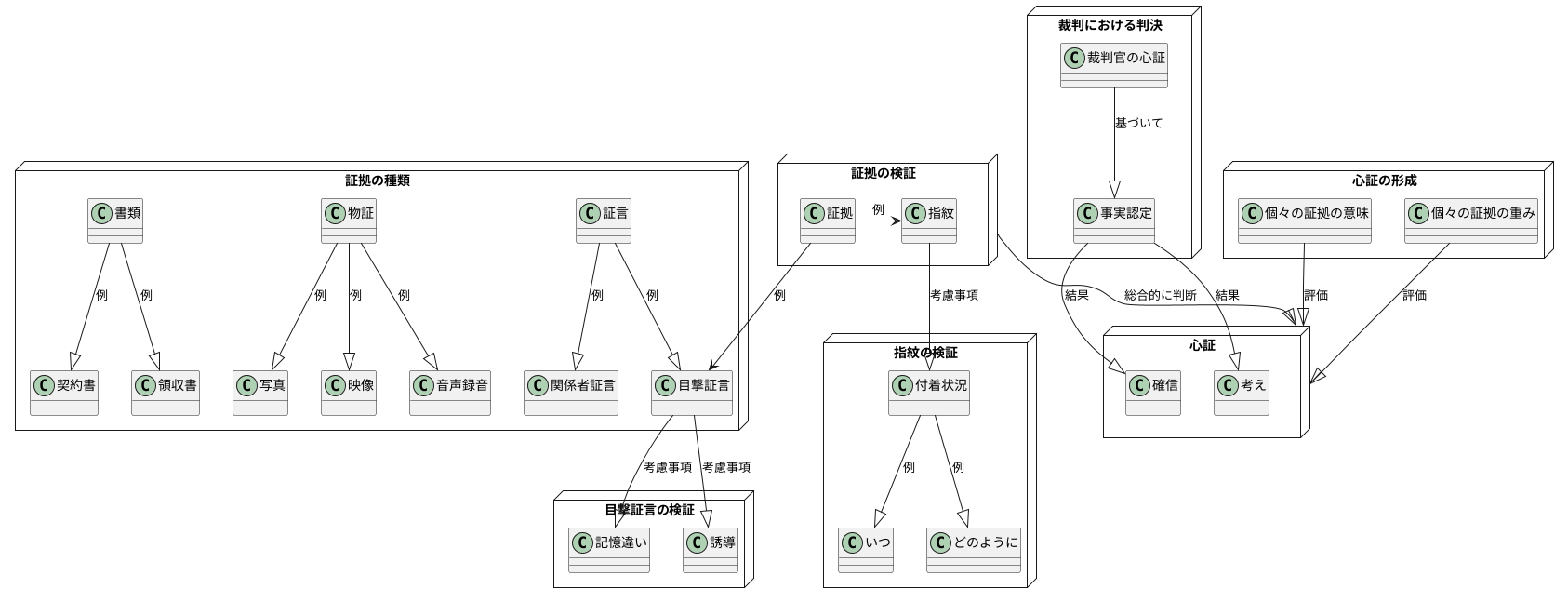

裁判における判決は、裁判官の心証に基づいて下されます。この心証とは、裁判官が証拠を調べ、事実を認定した結果、事件について抱く確信や考えのことです。 心証は、決して空想や憶測、個人的な感情に基づいて形成されるものではありません。必ず、客観的な証拠によって裏付けられている必要があります。

証拠には様々な種類があります。例えば、契約書や領収書などの書類、写真や映像、音声の録音といった、物的な証拠が挙げられます。これらは、事件の状況を直接的に示すものとして重要な役割を果たします。また、事件を目撃した人や関係者による証言も、重要な証拠となります。証言は、人の記憶に基づくものであるため、その信憑性を慎重に見極める必要があります。

裁判官は、提示された証拠を一つ一つ丁寧に検証し、その信憑性や証明力を評価していきます。例えば、事件現場に残された指紋は、犯人を特定するための有力な証拠となる可能性があります。しかし、指紋が付着した状況によっては、本当に犯人のものかどうか疑わしい場合もあります。単に指紋があるという事実だけでなく、いつ、どのようにして指紋が付着したのかといった周辺状況も併せて考慮する必要があります。 その他にも、目撃証言の場合、証言者の記憶違いや、証言が誘導された可能性なども考慮に入れなければなりません。

このように、裁判官は様々な証拠を総合的に判断し、個々の証拠の持つ意味や重みを評価した上で、最終的な心証を形成していきます。心証は、集めた証拠によって支えられた結論であり、証拠と心証は切っても切れない、表裏一体の関係にあると言えるでしょう。

心証の合理性

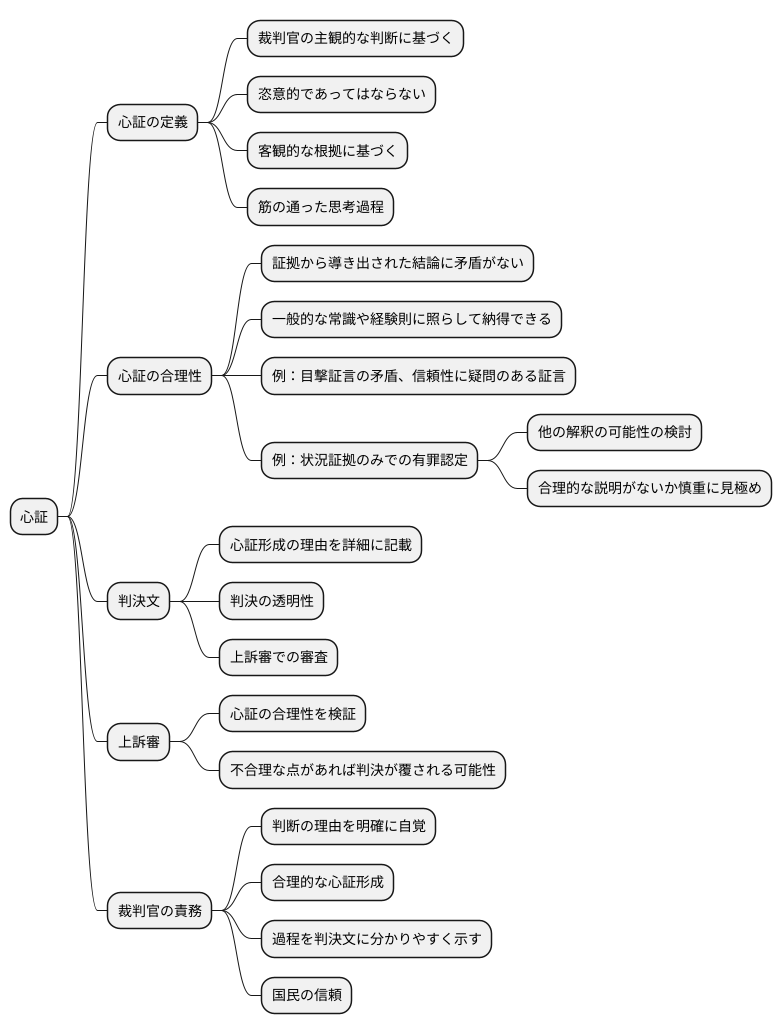

裁判において、裁判官が証拠をどのように評価し、事実をどのように認定するかは、判決を左右する重要な要素です。この評価や認定を「心証」と呼びますが、心証は裁判官の主観的な判断に基づくものでありながらも、決して恣意的なものであってはなりません。常に客観的な根拠に基づき、筋の通った思考過程を経て形成される必要があり、その合理性が厳しく問われます。

心証の合理性とは、証拠から導き出された結論に矛盾がなく、一般的な常識や経験則に照らして納得できるものであることを意味します。例えば、目撃証言の内容が他の証拠と大きく食い違っていたり、証言した人物の信頼性に疑問がある場合には、その証言に基づいて心証を形成することは不合理と判断される可能性があります。また、状況証拠のみで有罪を認定する場合には、他の解釈の可能性を丹念に検討し、本当に他に合理的な説明がないのかを慎重に見極める必要があります。

裁判の判決文には、裁判官がどのような証拠を採用し、どのように事実を認定したのか、その理由が詳細に記載されます。これは、判決の透明性を高め、上訴審での審査を可能にするためです。上訴審では、原審の裁判官が形成した心証の合理性が改めて検証され、もし不合理な点があれば、判決が覆される可能性があります。

このように、心証の合理性は、裁判の公正さを守る上で欠かせない要素です。裁判官は、常に自らの判断の理由を明確に自覚し、合理的な心証形成に努めるとともに、その過程を判決文に分かりやすく示すことで、国民の信頼を勝ち得る必要があります。

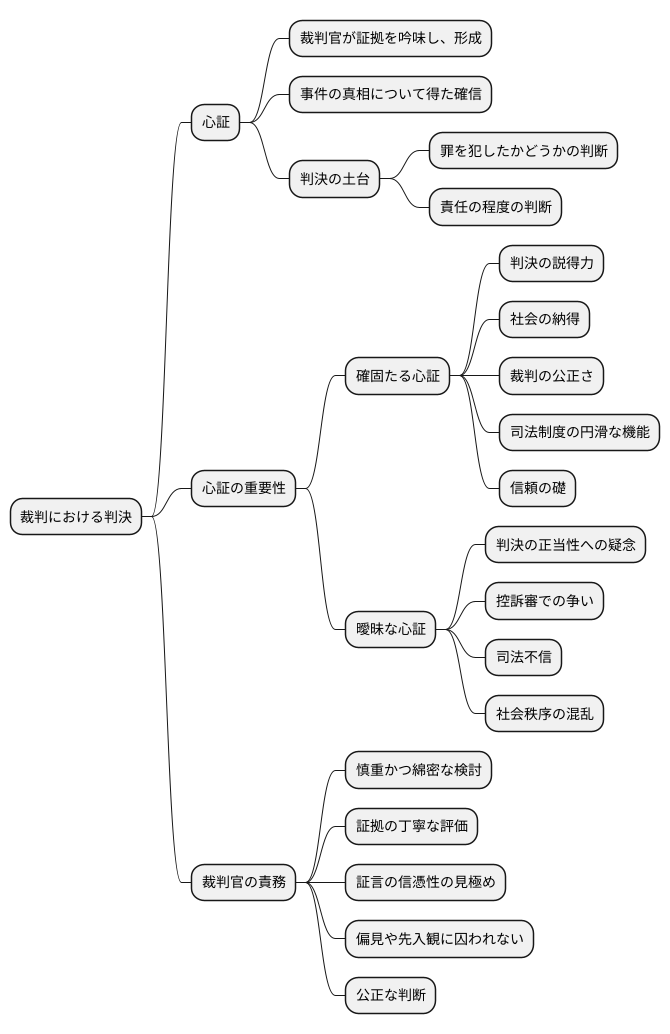

心証と判決

裁判における判決は、裁判官が証拠を吟味し、形成した心証に基づいて下されます。この心証とは、裁判官が証拠を総合的に判断し、事件の真相について得た確信と言えるでしょう。言わば、判決の土台となる重要な要素です。裁判官は、証言や証拠品など、様々な要素を慎重に検討し、被告人が罪を犯したかどうか、犯したとすればどの程度の責任を負うべきかを判断するための確信を築き上げます。

この心証が確固たるものであれば、判決にも強い説得力が生まれます。判決理由が明確で、証拠との整合性も高い判決は、社会一般からも納得を得やすく、裁判の公正さを担保することに繋がります。裁判に対する信頼は、司法制度が円滑に機能するために必要不可欠であり、確かな心証に基づいた判決は、この信頼の礎となるのです。

反対に、心証が曖昧であったり、不合理な推論に基づいていたりする場合は、判決の正当性が疑われかねません。証拠との関連性が薄かったり、論理の飛躍があったりする判決は、控訴審で争われる可能性が高まります。更には、司法に対する不信感を招き、社会全体の秩序を揺るがすことにもなりかねません。

そのため、裁判官は、心証を形成する過程において、常に慎重かつ綿密な検討を行う必要があります。一つ一つの証拠を丁寧に評価し、証言の信憑性を冷静に見極め、偏見や先入観に囚われることなく、公正な判断を下せるよう努めなければなりません。心証と判決は切っても切れない関係にあり、心証の質が判決の質を左右すると言っても言い過ぎではありません。公正な裁判を実現し、社会正義を維持するためには、裁判官が適切な心証を形成することが何よりも重要なのです。