補助参加:訴訟の裏側で動く第三者の影

調査や法律を知りたい

先生、『補助参加』ってどういうものですか?よく分かりません。

調査・法律研究家

そうですね。簡単に言うと、すでに裁判が始まっているところに、その裁判の結果によって自分の権利や義務に影響が出る人が、どちらかの当事者を応援するために参加する制度のことです。例えば、AさんがBさんに土地の所有権を主張する裁判で、CさんがBさんからその土地を借りているとします。もしAさんが勝訴すれば、Cさんは土地を借りられなくなってしまうので、CさんはBさんを応援するために裁判に参加できます。これが補助参加です。

調査や法律を知りたい

なるほど。では、もし私が友達のDさんがEさんに訴えられている裁判で、Dさんを応援したい場合でも、補助参加できるのでしょうか?

調査・法律研究家

残念ながら、それはできません。補助参加できるのは、裁判の結果によって法律上の権利や義務に直接影響を受ける場合だけです。単に友達を応援したいというだけでは、補助参加は認められません。法律上の利害関係が必要なのです。

補助参加とは。

すでに裁判が始まっているところに、その裁判の結果によって利益や損害を受ける人が、片方の当事者を応援するために裁判に参加することを『補助参加』といいます。たとえば、AさんとBさんが裁判をしているときに、もしAさんが負けたらCさんも損をするというような場合です。このとき、CさんはAさんを勝たせるために裁判に参加し、Aさんを助けることができます。ただし、ここでいう利益や損害を受けるというのは、法律で認められたものでなければなりません。たとえば、Aさんと友達だから、Aさんが負けるのは困る、というような個人的な理由では参加を認められません。

補助参加とは何か

裁判では、原告と被告という二つの当事者が争いますが、時には第三者が訴訟に関わる場合があります。これを補助参加と言います。補助参加とは、既に始まっている裁判に、その結果によって利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を支援する形で加わる制度です。

例えば、AさんがBさんに土地の所有権を主張する裁判を起こしたとします。この時、CさんがBさんからその土地を借りているとしましょう。もしBさんが裁判に負けると、Cさんは土地を借り続けることができなくなるかもしれません。このような場合、CさんはBさんを支援するために補助参加人として裁判に加わり、Bさんが勝訴するように協力することができます。

補助参加するためには、訴訟の結果によって、参加を希望する人の権利や義務に直接的な影響が生じる必要があるという点が重要です。単に当事者と仲が良い、あるいは仕事上の付き合いがあるといっただけでは、補助参加は認められません。あくまで、裁判の結果が、法律上、参加希望者の権利や義務に直接影響を与える場合のみ、補助参加が認められるのです。

また、補助参加人は、あくまで当事者を支援する立場なので、主体的に訴訟を指揮することはできません。例えば、訴訟の取り下げや請求の変更などは、補助参加人ではなく、当事者自身が行う必要があります。あくまでも当事者の補助的な役割を果たす存在であり、当事者に代わって訴訟を主導することはできません。

このように、補助参加は、訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が、自らの権利を守るために裁判に関与できる制度です。当事者ではないものの、裁判の結果によって大きな影響を受ける可能性がある場合に、自分の権利を守るための重要な手段となるのです。

| 補助参加とは | 既に始まっている裁判に、その結果によって利害関係を持つ第三者が、当事者の一方を支援する形で加わる制度 |

|---|---|

| 補助参加の条件 | 訴訟の結果によって、参加を希望する人の権利や義務に直接的な影響が生じる必要がある |

| 補助参加できない場合 | 単に当事者と仲が良い、あるいは仕事上の付き合いがあるといった場合 |

| 補助参加人の役割 | 当事者を支援する立場。主体的に訴訟を指揮することはできない(例:訴訟の取り下げや請求の変更など) |

| 補助参加の意義 | 訴訟の結果に利害関係を持つ第三者が、自らの権利を守るために裁判に関与できる制度 |

当事者と補助参加人の関係

補助参加人とは、訴訟の当事者である原告や被告を支援する立場にある人のことです。原告と被告は、訴訟の主要な当事者であり、自分たちの権利や義務について争っています。たとえば、土地の所有権をめぐる争いでは、原告は自分が土地の所有者であると主張し、被告はそれを否定します。彼らはお互いに直接権利や義務を争う関係にあります。これに比べて、補助参加人は、どちらかの当事者を支援する立場です。たとえば、被告が土地を借りている人に、土地の所有権が被告にあると認められると都合が良いという事情があるとします。このような場合、土地を借りている人は、被告を支援するために訴訟に参加することができます。これが補助参加人です。補助参加人は、当事者を支援するために証拠を提出したり、意見を述べたりすることができますが、訴訟を主導することはできません。訴えを起こしたり、訴訟の対象を変更したりすることはできません。あくまで、すでに起こされている訴訟の中で、当事者を側面から支援する役割を担います。

たとえば、A社がB社に対して土地の所有権を主張する訴訟を起こし、B社がその土地をC社に貸しているとしましょう。このとき、C社はB社が勝訴すれば土地の賃借権を維持できますが、B社が敗訴すれば賃借権を失う可能性があります。そこで、C社はB社を支援するために補助参加人として訴訟に参加することができます。この場合、C社はB社に有利な証拠を提出したり、B社の主張を裏付ける意見を述べたりすることができます。しかし、裁判所の判決はA社とB社の土地所有権についてのみ判断するものであり、C社の賃借権については直接的には判断しません。あくまで、B社の勝訴によってC社の賃借権が維持され、B社の敗訴によってC社の賃借権が失われる可能性があるという間接的な影響が生じるにとどまります。このように、補助参加人は、訴訟の結果に直接的に拘束されることはありません。たとえ、C社がB社を支援するために補助参加したとしても、裁判でB社が敗訴した場合でも、C社は改めてB社に対して賃借権の確認を求める訴訟を起こすことができます。これは、補助参加人が訴訟の結果に直接拘束されないためです。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 補助参加人 | 訴訟の当事者(原告・被告)を支援する立場の人。当事者を側面から支援する役割。 | 土地を借りているC社(土地所有権を争うA社・B社の訴訟において、B社を支援) |

| 原告・被告 | 訴訟の主要な当事者。自分たちの権利や義務について争う。 | 土地の所有権を争うA社(原告)とB社(被告) |

| 補助参加人の役割 | 当事者を支援するために証拠を提出したり、意見を述べたりする。訴訟を主導することはできない。 | C社はB社に有利な証拠を提出、B社の主張を裏付ける意見を述べる。 |

| 判決の影響 | 裁判所の判決は原告と被告についてのみ判断。補助参加人は訴訟の結果に直接的に拘束されない。 | B社敗訴の場合、C社はB社に対し改めて賃借権確認の訴訟を起こせる。 |

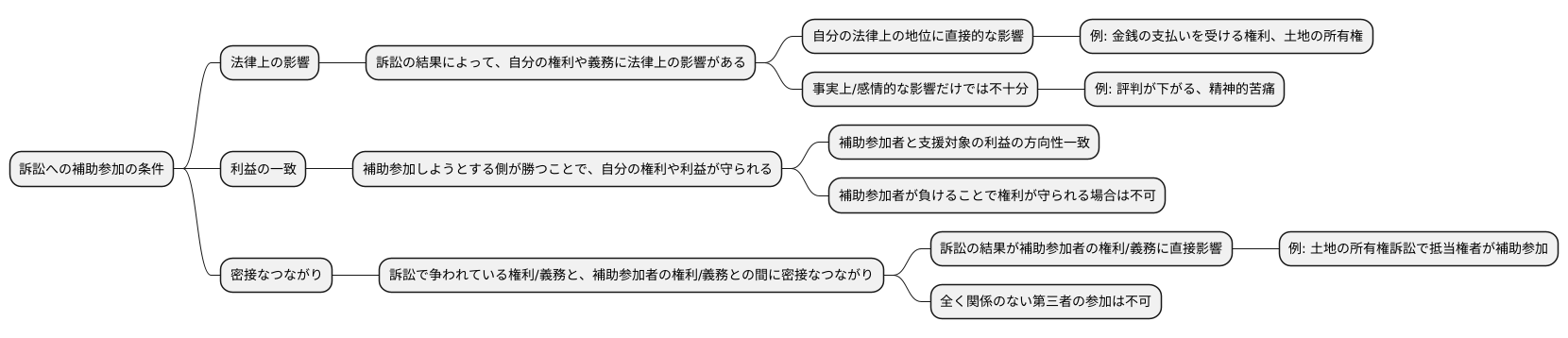

補助参加の要件

訴訟に補助参加するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず訴訟の結果によって、自分の権利や義務に法律上の影響があるということが必要です。これは、訴訟の結果が、自分の法律上の地位に直接的な影響を与えるという意味です。例えば、金銭の支払いを受ける権利や、土地の所有権といった具体的な権利が影響を受ける場合が該当します。単に事実上の影響があるとか、感情的な影響があるだけでは足りません。例えば、訴訟の結果によって自分の評判が下がるとか、精神的な苦痛を受けるといった場合は、法律上の影響があるとは言えません。

次に、補助参加しようとする側が勝つことで、自分の権利や利益が守られるという関係が必要です。つまり、補助参加しようとする側と、自分が支援しようとする側の利益の方向性が一致している必要があります。もし、補助参加しようとする側が負けることで初めて自分の権利や利益が守られるという場合は、補助参加は認められません。これは、補助参加制度の目的が、訴訟における当事者を支援することにあるからです。

最後に、訴訟で争われている権利や義務と、補助参加する人の権利や義務との間に、密接なつながりがある必要があります。全く関係のない訴訟に参加することはできません。このつながりは、訴訟の結果が、補助参加する人の権利や義務に直接影響を与えるかどうかで判断されます。例えば、ある土地の所有権をめぐる訴訟で、その土地に抵当権を設定している人が補助参加するのは認められます。なぜなら、訴訟の結果によって、抵当権の効力に影響が出る可能性があるからです。しかし、全く関係のない第三者が、単に興味があるという理由で補助参加することは認められません。

補助参加の効果

訴訟において、当事者ではない第三者が、既に係属している訴訟に、当事者の一方を支援するために参加することを補助参加といいます。この補助参加が認められると、補助参加人は、訴訟の当事者とほぼ同じ権利を行使できるようになります。具体的には、どのようなことができるのか、補助参加の効果について詳しく見ていきましょう。

まず、補助参加人は、当事者と同じように、証拠を提出することができます。例えば、自分が持っている書類や写真などを裁判所に提出して、支援する当事者に有利な事実を証明することができます。また、証人尋問を請求することもできます。証人尋問とは、事件について知っている人に、裁判所で証言してもらう手続きです。補助参加人は、証人の証言を通じて、真実を明らかにし、支援する当事者に有利な判断を導くことができます。

さらに、補助参加人は、裁判に出席して、自分の意見を述べることができます。裁判では、当事者だけでなく、補助参加人も発言の機会が与えられます。この機会を利用して、裁判官に対して、事件の背景や争点について説明したり、支援する当事者の主張を補足したりすることができます。このように、補助参加人は、様々な方法で、支援する当事者を助け、自分の利益を守るために積極的に活動することができます。

また、補助参加人は、判決の内容に納得できない場合、控訴などの不服申立てをする権利も認められています。例えば、一審判決が支援する当事者に不利な内容だった場合、補助参加人は、控訴して高等裁判所に事件を再審理してもらうことができます。ただし、ここで注意すべき点があります。それは、補助参加人は、訴訟の結果に直接的に拘束されないということです。判決の効力は、あくまで訴訟の当事者間にのみ発生します。つまり、判決によって、当事者の権利や義務は変化しますが、補助参加人の権利や義務には直接的な影響はありません。あくまで、間接的に影響があるということです。

| 補助参加の効果 | 詳細 |

|---|---|

| 証拠の提出 | 書類、写真、証人尋問の請求など、支援する当事者に有利な事実を証明するための証拠を提出できる。 |

| 裁判への参加と意見陳述 | 裁判に出席し、事件の背景や争点、支援する当事者の主張の補足など、自分の意見を述べることができる。 |

| 不服申立て | 判決に不服がある場合、控訴などの不服申立てをすることができる。 |

| 判決の効力 | 判決の効力は当事者間にのみ発生し、補助参加人には直接影響しない。ただし、間接的な影響はあり得る。 |

補助参加の類型

{裁判には、当事者以外にも参加できる制度}があります。これを補助参加といいます。補助参加には大きく分けて二つの種類があります。一つは独立補助参加、もう一つは非独立補助参加です。

まず、独立補助参加について説明します。これは、補助参加をする人が自分自身の権利を持っていると主張する場合の参加方法です。例えば、A社とB社が土地の所有権を争っている裁判を考えてみましょう。ここにC社が現れて、「実はその土地は自分のものだ」と主張して裁判に参加する場合、これが独立補助参加に当たります。C社はA社ともB社とも関係なく、自分自身の権利のために裁判に参加しているのです。

次に、非独立補助参加について説明します。これは、補助参加をする人が、すでに裁判に参加している人の権利を助けるために参加する場合の方法です。先ほどの例で、C社がB社の土地を借りているとしましょう。B社が土地の所有権を主張するのを助けるために、C社が裁判に参加する場合が非独立補助参加にあたります。この場合、C社はB社の権利を守るために参加しているのであって、自分自身の権利を主張しているわけではありません。B社が勝訴すればC社も土地を借り続けられますが、B社が敗訴すればC社も土地を出て行かなければならなくなります。

このように、独立補助参加と非独立補助参加では、裁判における立場や影響が大きく異なります。そのため、どちらの補助参加に該当するのかをきちんと見極めることが重要です。間違った種類の補助参加をしてしまうと、裁判で不利な立場に立たされたり、望む結果を得られない可能性があります。それぞれの違いを理解した上で、適切な方法で裁判に参加することが大切です。

| 種類 | 説明 | 例 | 目的 | 結果への影響 |

|---|---|---|---|---|

| 独立補助参加 | 自分自身の権利を持っていると主張する場合の参加方法 | A社とB社が土地の所有権を争っている裁判に、C社が「その土地は自分のものだ」と主張して参加する。 | 自分自身の権利を守るため | C社の勝訴・敗訴が確定する |

| 非独立補助参加 | すでに裁判に参加している人の権利を助けるための参加方法 | A社とB社が土地の所有権を争っている裁判に、B社から土地を借りているC社がB社を助けるために参加する。 | 支援する側の権利を守るため | 支援する側の結果に依存する(B社が勝訴すればC社も土地を借り続けられる、B社が敗訴すればC社も土地を出て行かなければならない) |

まとめ

第三者が既に進行中の裁判に介入し、当事者の一方を支援する形で参加できる制度のことを補助参加と言います。これは、裁判の結果によって自身の権利や義務に影響が出る可能性がある第三者にとって、自らの権利を守るための重要な手段となります。

例えば、AさんがBさんに土地の所有権を主張する訴訟を起こしているとします。もし、CさんがBさんからその土地を借りていて、Aさんが勝訴すれば土地の利用権を失ってしまうとしたら、Cさんはこの訴訟の結果に直接的な利害関係を持つことになります。このような場合、Cさんは補助参加人として訴訟に参加し、Bさんを支援することで自らの権利を守ることができます。

補助参加人は、当事者の一方を支援する形で訴訟に関わります。具体的には、証拠を提出したり、裁判で意見を述べたり、当事者側で尋問を行うことができます。ただし、当事者のように訴訟を主導することはできず、あくまでも支援的な役割に留まります。また、補助参加を行うためには、裁判所に申し立てをしなければなりません。申し立てが認められるためには、補助参加しようとする者が訴訟の結果に法律上の利害関係を有していることが必要です。

補助参加制度は、複雑に絡み合った権利関係を適切に処理するために不可欠な制度です。訴訟の結果に影響を受ける可能性がある方は、補助参加という制度があることを知り、必要に応じて活用することを検討するべきです。しかし、補助参加の要件や効果は複雑なため、専門家である弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。