中間判決:訴訟を効率化する手法

調査や法律を知りたい

先生、『中間判決』って、普通の判決と何が違うんですか?よくわからないです。

調査・法律研究家

いい質問だね。中間判決とは、裁判が終わる前に、争点の一部について先に判決を出すことだよ。例えば、お金を貸した・借りていないで揉めている裁判で、本当に貸したのかどうかだけ先に判断することだね。全体の裁判が終わる前に出すから『中間』判決というんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうしてわざわざそんなことをするんですか?

調査・法律研究家

それは、裁判を早く終わらせるためだよ。先に一部の争点が決まれば、残りの部分の裁判もスムーズに進むことが多いからね。例えば、お金を貸したと先に判断されれば、いくら貸したのかという点に絞って議論できるようになるよね。

中間判決とは。

民事裁判では、いくつかの場合に、最終的な判決の前に、途中の判断を下すことがあります。これを中間判決といいます。具体的には、独立した攻撃や防御の方法、途中の争い、請求の原因と金額が争われているときの請求原因の有無について、先に判断を示すことができます。中間判決は、裁判を早く進め、審理内容を整理するために出されます。この中間判決そのものに対しては、別に不服を申し立てることはできません。最終的な判決に対して不服を申し立てる際に、この中間判決についても一緒に不服を申し立てることになります。

中間判決とは

民事裁判は、時として複雑で長期間にわたる紛争解決の手続きとなることがあります。全ての争点を一度にまとめて最終的な判決として判断しようとすると、手続きが煩雑になり、時間もかかってしまうことがあります。このような事態を避けるため、特定の重要な争点について先に判断を下す制度が設けられています。これが中間判決です。

中間判決は、訴訟手続きの途中で下される判決であり、最終的な判決とは異なります。最終判決は全ての争点について判断を下し、訴訟を終結させるものですが、中間判決は一部の争点についてのみ判断を下します。例えば、原告が損害賠償請求と、不動産の所有権確認請求という、複数の請求をまとめて裁判に起こした場合、それぞれの請求について別々に中間判決が出される可能性があります。また、訴訟における重要な争点、例えば、当事者間に契約が有効に成立しているか、あるいはどちらの当事者に責任があるかといった点についても、中間判決の対象となります。

中間判決によって先に一部の争点について判断が確定することで、後続の審理や裁判全体がスムーズになり、紛争の早期解決につながることが期待されます。例えば、契約の有効性について争われている場合、契約が無効だと判断されれば、それ以降の損害賠償の請求などについて審理する必要がなくなります。このように、中間判決は訴訟の複雑さを軽減し、裁判所と当事者双方の負担を軽くする上で重要な役割を果たします。また、判決の内容によっては、当事者が和解による解決を検討する契機にもなり得ます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 中間判決の定義 | 訴訟手続きの途中で、特定の重要な争点について先に判断を下す制度 |

| 中間判決の特徴 | 一部の争点のみ判断し、最終判決とは異なり訴訟を終結させない |

| 中間判決の対象 |

|

| 中間判決のメリット |

|

中間判決の対象

中間判決とは、訴訟全体を確定させる最終判決ではなく、訴訟の途中で特定の事項についてのみ判断を下す判決のことです。どのような場合に中間判決が下されるのか、主なものを三つ説明します。

一つ目は、独立した反論手段に関する判断です。訴訟を起こされた側は、様々な方法で反論することができます。例えば、すでに時効が成立している、あるいはこの裁判所では審理できない、といった反論です。これらの反論が正しいかどうかは、訴訟の主要な内容とは別に判断できるため、中間判決の対象となります。裁判所は中間判決でこれらの反論を認めるか否か判断を示し、その後の訴訟手続きに影響を与えます。

二つ目は、付随的な争点に関する判断です。訴訟の中心となる争点以外にも、関連する小さな争点が生まれることがあります。例えば、ある証拠を採用するかどうか、証人を尋問するかどうかといった手続きに関する事項も、争点となることがあります。このような付随的な争点についても、裁判所は中間判決で判断を下すことができます。これにより、本筋の審理をスムーズに進めることが可能になります。

三つ目は、複数の請求事由のうち、どれが認められるかについての判断です。原告が複数の理由で損害賠償を求めている場合、それぞれの理由が認められるかどうかについて個別に判断が必要になります。例えば、交通事故で怪我をした人が、治療費と慰謝料を請求する場合、それぞれの請求が認められるかについて、裁判所は中間判決で判断できます。請求が一部認められない場合でも、認められた部分について先に判決を出すことで、迅速な解決を図ることができます。

これら以外にも、訴訟の種類や状況に応じて、中間判決の対象となる事項は様々です。中間判決は、訴訟を効率的に進めるための重要な制度と言えるでしょう。

| 中間判決の種類 | 説明 |

|---|---|

| 独立した反論手段に関する判断 | 時効の成立や裁判管轄権の有無など、訴訟の主要な内容とは別に判断できる反論の是非を判断する。 |

| 付随的な争点に関する判断 | 証拠の採用や証人尋問など、訴訟の中心となる争点以外の小さな争点について判断する。 |

| 複数の請求事由のうち、どれが認められるかについての判断 | 原告が複数の理由で損害賠償を求めている場合、それぞれの理由が認められるかについて個別に判断する。 |

中間判決の特徴

中間判決は、裁判の中で最終的な結論を出す前段階における判断であり、いくつかの重要な特徴を持っています。まず、中間判決そのものに対しては、異議を申し立てる(上訴する)ことができません。これは、中間判決はあくまでも途中経過における判断であり、最終的な判決に至るまでの過程におけるものだからです。たとえ中間判決に納得いかない部分があったとしても、すぐに上級の裁判所に持ち込むことはできず、最終判決が出てから初めて、その判決全体に対して不服を申し立てる手続きを取ることになります。この点が、中間判決と最終判決とを区別する大きな違いです。

次に、中間判決によって、裁判で扱う範囲が狭まり、争点が整理される効果があります。特定の論点について先に判断を示すことで、その後の審理がより的を絞ったものとなり、裁判全体の効率化につながります。例えば、原告の訴えの根拠となる資格の有無や、裁判で扱うべき証拠の範囲などについて、中間判決で判断を示すことで、後続の審理がスムーズに進む場合があります。

また、中間判決には、当事者に訴訟の見通しを与えるという機能もあります。裁判の途中段階で、裁判官がどのように考えているのか、どのような方向で判断を示そうとしているのかが分かるため、当事者は今後の訴訟戦略を立てやすくなります。場合によっては、中間判決の内容を受けて、和解による解決を検討することも可能になります。

このように、中間判決は、裁判を円滑に進めるための重要な役割を果たしており、最終的な判決に至るまでの道筋を示す灯台のような役割を担っていると言えるでしょう。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 上訴不可能性 | 中間判決そのものに対しては異議申し立て(上訴)はできず、最終判決後に判決全体への不服申し立てを行う。 |

| 争点整理 | 特定の論点について先に判断を示すことで、裁判で扱う範囲が狭まり、争点が整理され、裁判全体の効率化につながる。 |

| 訴訟見通しの提示 | 当事者に裁判官の考えや判断の方向性を示し、今後の訴訟戦略の立案や和解の検討を促す。 |

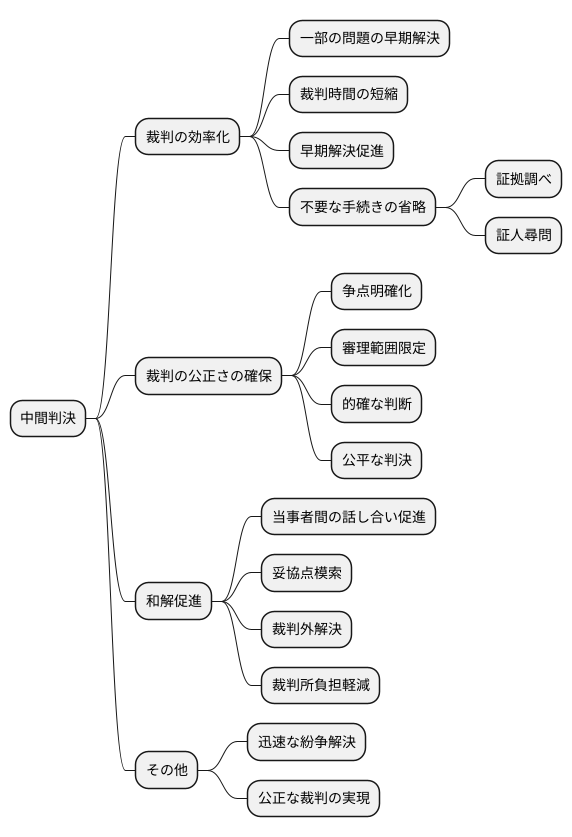

中間判決の意義

中間判決は、民事裁判において、最終的な判決を出す前に、特定の重要な点について先に判断を示す制度です。これは、揉め事をスムーズに解決するために大きな役割を果たします。裁判が長引けば、当事者にとって時間とお金の負担が大きくなるだけでなく、社会全体にも損失を与えます。中間判決によって一部の問題を早期に解決することで、裁判全体の時間を短縮し、早期解決を促すことができます。

例えば、ある契約の有効性が争われている裁判で、契約の成立時期について先に判断を示せば、その後の審理は契約内容の妥当性などに絞ることができます。これにより、不要な証拠調べや証人尋問を省き、裁判を効率的に進めることができます。また、中間判決は、裁判の公正さを保つ上でも重要です。争点をはっきりさせ、審理範囲を絞ることで、裁判所はより的確な判断を下すことができます。複雑な事件では、多くの証拠や主張が提出されますが、中間判決によって重要な点に焦点を当てることで、裁判官はより深く検討し、公平な判決を下すことができます。

さらに、中間判決は当事者同士の話し合いを促す効果も期待できます。中間判決で一定の判断が示されることで、当事者はそれぞれの立場や主張の強み・弱みを再認識し、妥協点を探る可能性が高まります。例えば、損害賠償請求訴訟で、責任の有無について中間判決が出れば、当事者は賠償額について話し合いを進める動機付けとなります。このように、中間判決によって裁判によらない解決、つまり和解が促進され、裁判所の負担軽減にも繋がるのです。中間判決は、迅速な紛争解決、公正な裁判の実現、和解促進など、民事裁判の様々な側面で重要な意味を持っています。

不服申立ての方法

裁判では、判決が段階的に言い渡されることがあります。判決には、最終的な判決である終局判決と、それに至る過程で下される中間判決があります。例えば、ある事柄について証拠調べをするかどうか、といった手続的な判断や、請求の一部だけを認めるといった内容の判決が、中間判決にあたります。この中間判決に納得がいかない場合でも、すぐに上級裁判所に訴えることはできません。裁判の手続きとしては、まず、最終的な判決である終局判決を待たなければなりません。終局判決の内容に不服がある場合、あるいは中間判決を含め、裁判全体の流れに不服がある場合、終局判決が下されてから上訴することができます。

上訴審では、終局判決の正当性だけでなく、その判決に至るまでの過程全体が審理対象となります。そのため、中間判決で示された判断に不服がある場合も、上訴審でその内容を争うことができます。具体的には、中間判決の内容をきちんと記録しておき、終局判決が出た後に、不服な点をまとめて上訴審で主張する必要があります。中間判決は、その後に続く審理や最終的な判決に影響を与える可能性があるため、軽視すべきではありません。たとえ納得できない内容であっても、感情的に反発するのではなく、冷静に記録を取り、後の上訴に備えることが重要です。

上訴するためには、様々な条件や手続きがあり、複雑な場合もあります。確実な対応をするため、弁護士などの法律の専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、上訴できるかどうか、どのような手続きが必要か、どのような資料を準備すべきかなど、具体的なアドバイスをしてくれます。適切な助言と対応をすることで、ご自身の権利を守り、より良い結果を得られる可能性が高まります。