相続における分割可能な債務について

調査や法律を知りたい

先生、『分割して払い戻しできる借金』を相続した場合は、相続人は自分の相続分だけ払えばいいんですよね?

調査・法律研究家

そうだね。分割して払い戻しできる借金のことを『可分債務』と言うんだけど、可分債務を相続した場合は、それぞれの相続人は、自分の相続分に応じて決められた割合だけを負担すればいいんだよ。

調査や法律を知りたい

例えば、兄弟で家を共同相続して、その家にローンが残っていたら、ローンも兄弟で分けて払うということですか?

調査・法律研究家

その通り!家のローンも可分債務の一つだね。他にも、お金の貸し借りに関する借金も可分債務にあたるよ。兄弟で共同相続した借金は、原則として兄弟それぞれの相続分で分けて負担することになるね。

可分債務の相続とは。

分けられる借金のことを、相続した場合どうなるかについて説明します。分けられる借金とは、分割して支払うことができる借金のことです。これを相続した場合、それぞれの相続人は、自分の相続分に応じて分けられた分の借金を負うことになります。分けられる借金の例としては、みんなで相続したお金の借金や、複数人で一緒に買った建物の代金の借金などがあります。

分割可能な債務とは

分けられる借金、つまり法律の言葉で言う可分債務とは、分割して支払える借金のことです。

たとえば、お金を借りたとき、その金額を何回かに分けて返すことができます。このように分けて返すことができるということは、その借金が分割できる性質を持っていることを示しています。

また、数人で一緒に家を買ったときの代金の支払いも、分けられる借金に当てはまります。それぞれの買い手が自分の負担分に応じて代金を支払うことができるからです。このように、分割して支払いを果たせる借金は、可分債務と呼ばれ、私たちの暮らしの中でよく見られるものです。

個人が負う借金だけでなく、会社が負う借金にも可分債務は存在します。分割払いができる借入れや、複数の取引先への支払いの義務などがその例です。

可分債務には、分割して処理できるという利点があります。たとえば、大きな金額の借金を一度に返すのは大変ですが、分割して少しずつ返せば、負担を軽くすることができます。また、債務の管理もしやすくなります。

一方、分けられない借金もあります。例えば、絵画の制作依頼を受けて完成させた絵画の引渡し義務などは、分割して実現することができません。このような債務は不可分債務と呼ばれます。可分債務と不可分債務を区別することは、債務の履行や債権の行使を考える上で重要になります。

分割できる借金は、私たちの暮らしや経済活動の中で重要な役割を果たしています。分割払いを利用することで、高額な商品やサービスを購入することが容易になり、経済の活性化にもつながります。また、企業にとっては、資金繰りを円滑に進める上で、分割払いが可能な取引は欠かせないものとなっています。

| 債務の種類 | 説明 | 例 | 利点 |

|---|---|---|---|

| 可分債務 | 分割して支払える借金 | 個人の借金、共同住宅購入費、会社の分割払い、複数取引先への支払い | 負担軽減、債務管理の容易さ、高額商品購入の容易さ、経済活性化、企業の資金繰り円滑化 |

| 不可分債務 | 分割して実現できない債務 | 絵画の制作依頼 |

相続における分割可能な債務

人が亡くなり、相続が発生すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金などの債務も相続人に引き継がれます。この債務には、分割して相続できるものとできないものがあります。分割できる債務は「分割可能な債務」と呼ばれ、それぞれの相続人が自分の相続分に応じて債務を負担します。

例えば、亡くなった人が1000万円の住宅ローン(分割可能な債務)を残していて、相続人が2人いるとしましょう。この場合、各相続人は原則として500万円ずつ借金を相続します。これは、住宅ローンが分割できる債務であるため、それぞれの相続人が自分の相続分に相当する部分だけを負担すればよいからです。

このように、分割可能な債務の相続は、それぞれの相続人の負担を明確にするという利点があります。誰がどれだけの借金を相続するかがはっきりすることで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

また、相続人が複数いる場合、どの相続人がどの債務をどれだけ負担するのか、という点で混乱が生じがちです。分割可能な債務であれば、相続分に応じて分割して負担するため、このような混乱を防ぐことができます。誰が何をどれだけ負担するかが明確になるため、相続人間でのトラブルを避けることにもつながります。

ただし、すべての債務が分割できるわけではありません。保証人になっている債務や、連帯保証債務などは、分割できない債務として扱われます。分割できない債務は、相続人全員で連帯して返済する義務があります。つまり、一人の相続人が全額を返済する必要が生じる可能性もあるのです。そのため、相続が発生した際には、どのような種類の債務があるかをしっかりと確認することが重要になります。

| 債務の種類 | 分割 | 相続人の負担 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 分割可能な債務 (例: 住宅ローン) |

可能 | 相続分に応じて分割して負担 (例: 1000万円の債務を2人で相続→各500万円ずつ負担) |

|

– |

| 分割できない債務 (例: 保証人になっている債務、連帯保証債務) |

不可能 | 相続人全員で連帯して返済 (一人が全額返済する可能性も) | – | 相続発生時に債務の種類を確認する必要がある |

分割できない債務との違い

遺産相続では、財産だけでなく負債も引き継ぐことになります。負債には、分割できるものとできないものがあり、それぞれで相続人の負担の仕方が変わってきます。分割できない負債のことを、法律用語では不可分債務と言います。分割できる負債、可分債務との違いを正しく理解しておくことは、相続におけるトラブルを防ぐ上でとても大切です。

可分債務とは、簡単に言うと分割して支払える負債のことです。例えば、借金のように金額で表される負債は、相続人がそれぞれの相続分に応じて分割して支払うことができます。100万円の借金を相続人が二人で相続する場合、それぞれ50万円ずつ負担することになります。このように、可分債務は個々の相続人が明確に自分の負担分を把握できるため、相続人間でのトラブルも起こりにくいです。

一方、不可分債務は、その性質上分割して支払うことができません。例えば、特定の絵画の返還義務のように、対象物を分割することが不可能な場合がこれに当たります。他にも、賃貸借契約の解約による明渡債務なども、部屋を分割して返還することができないため、不可分債務に該当します。このような不可分債務を相続する場合、相続人全員が連帯して負債を負担することになります。つまり、債権者はどの相続人に対しても負債の全額を請求することが可能です。仮に一人の相続人が全額を支払ったとしても、他の相続人に対して支払った金額の一部を請求し、精算することができます。絵画の返還を例に挙げると、相続人の一人が絵画を返還すれば債務は消滅しますが、返還した相続人は他の相続人に対して、それぞれの相続分に応じた金額を請求できます。

このように、可分債務と不可分債務では、相続における負債の負担の仕方が大きく異なります。可分債務は個々の相続人が自分の負担分を明確に把握できる一方、不可分債務は相続人全員で協力して負債に対応していく必要があるのです。相続では、財産だけでなく負債についても適切な処理を行うことが重要です。負債の種類によって負担方法が異なるため、可分債務と不可分債務の違いを理解し、適切な対応を心がけましょう。

| 項目 | 可分債務 | 不可分債務 |

|---|---|---|

| 定義 | 分割して支払える負債 | 分割して支払えない負債 |

| 例 | 借金など金額で表される負債 | 特定の絵画の返還義務、賃貸借契約の解約による明渡債務など |

| 相続人の負担 | 相続分に応じて分割して支払う | 相続人全員が連帯して負債を負担 |

| その他 | 個々の相続人が明確に自分の負担分を把握できるため、相続人間でのトラブルも起こりにくい | 債権者はどの相続人に対しても負債の全額を請求することが可能。一人の相続人が全額を支払った場合、他の相続人に対して支払った金額の一部を請求し、精算することができる |

具体的な事例

ある人が亡くなり、3人の子が相続人となりました。この人は、家の借金、車の借金、買い物で作った借金など、いくつかの借金を残していました。これらの借金は、お金で返す借金であり、分けて支払うことができる借金です。そのため、3人の子は、それぞれの相続分に応じて借金を背負うことになります。

例えば、家の借金の残りが3000万円で、相続分が均等であれば、各相続人は1000万円ずつ負担します。同じように、車の借金や買い物で作った借金についても、それぞれの相続分に応じて分けて負担します。

このように、分けて支払うことができる借金は相続分に応じて負担するので、相続人同士の争いを避けることができます。もし、これらの借金が分けて支払うことができない借金だった場合、子たちは連帯して借金を返済しなければならず、お金を貸している人から全額の支払いを求められる可能性もありました。

分けて支払うことができる借金のおかげで、各相続人の負担する金額がはっきりし、相続の手続きが滞りなく進むと言えるでしょう。

もう少し具体的な例を考えてみましょう。

亡くなった人は生前に趣味の絵画教室を開いており、教室運営のための賃貸借契約を結んでいました。この賃貸借契約に基づく賃料債務も相続財産に含まれます。ただし、これは家の借金のように単純に金額を分割できるものではありません。3人の子のうち1人が絵画教室を承継する場合、賃料債務もその子に引き継がれます。残りの2人は賃料債務を負担する必要はありません。もし誰も絵画教室を承継しない場合は、賃貸借契約を解約することになり、その際に発生する違約金などを3人で相続分に応じて負担することになります。

このように、借金の種類や状況によって、相続人がどのように負担するかは異なってきます。専門家に相談することで、より適切な対応をすることができるでしょう。

| 借金の種類 | 分割可能か | 相続人の負担 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 住宅ローンなどの金銭債務 | 可能 | 相続分に応じて分割して負担 | 相続人間で争いを避けられる |

| 賃貸借契約に基づく賃料債務(絵画教室) | 状況による | 事業を承継する子が債務も承継 承継しない場合は、解約に伴う違約金を相続分に応じて負担 |

借金の種類や状況によって負担の仕方が異なる |

専門家への相談

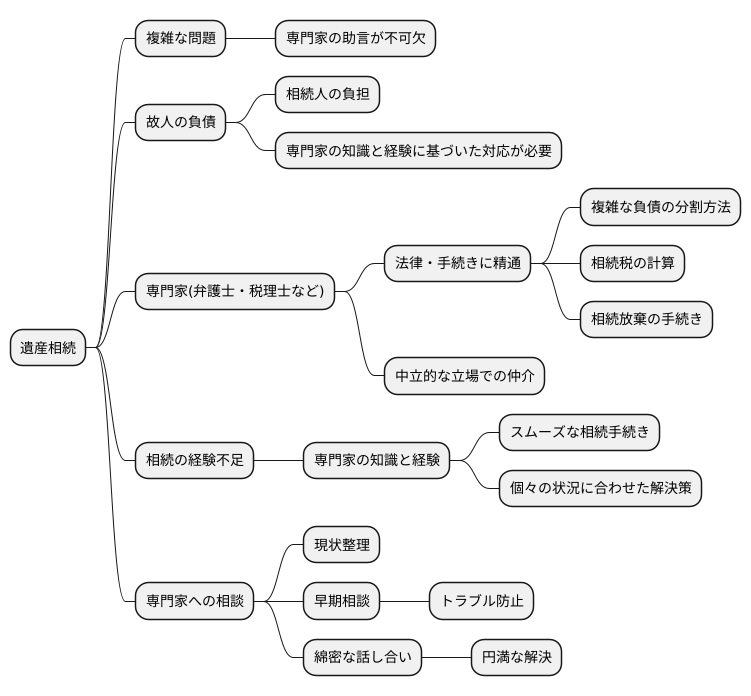

遺産相続は、時に複雑な問題を引き起こし、専門家の助言が不可欠となるケースが多いものです。特に、故人が残した負債の処理は、その種類や金額の大きさによって、相続人にとって大きな負担となる可能性があります。そのような状況下では、専門家の知識と経験に基づいた対応が、事態の悪化を防ぎ、解決への道筋を示す上で極めて重要となります。

弁護士や税理士といった専門家は、相続に関連する法律や手続きに精通しています。彼らは、複雑な負債の分割方法や、相続税の計算、さらには相続放棄の手続きといった、多岐にわたる問題について、的確なアドバイスを提供してくれます。また、相続人間で遺産分割に関する意見の対立が生じた場合には、専門家が中立的な立場で間に入り、円満な解決を促す役割も担います。

相続は、人生において何度も経験することではありません。そのため、相続に関する法律や手続きについて、一般の方が十分な知識を持っていることは稀です。このような状況下で、専門家の知識と経験を借りることは、スムーズな相続手続きを実現する上で非常に有効な手段となります。専門家は、個々の状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。

相続が発生した際には、まずは専門家に相談し、現状を整理することから始めるべきです。専門家は、相続人の状況や希望を丁寧に聞き取り、適切なアドバイスを提供してくれます。そして、早期に相談することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。専門家との綿密な話し合いを通して、最適な相続手続きを進めていくことが、円満な解決へと繋がるのです。