遺産分割協議書:相続トラブルを防ぐために

調査や法律を知りたい

『分割協議書』って、どんな時に作る必要があるんですか?

調査・法律研究家

遺産の分け方を相続人全員で話し合って決めた時に作成します。例えば、亡くなったお父さんの土地を誰が相続するか、兄弟で話し合って決めた時などに必要になります。

調査や法律を知りたい

どうして作る必要があるんですか?

調査・法律研究家

将来、遺産の分け方をめぐって親族間でもめるのを防ぐためです。また、土地や建物を名義変更する登記手続きにも必要になります。

分割協議書とは。

遺産を相続する人全員で、遺産の分け方を話し合って決めた内容を書いた書類を「分割協議書」といいます。この書類を作っておくことで、後々遺産の分け方をめぐって争いが起きるのを防ぐことができます。また、不動産の名義変更などの手続きには、この書類が必要になります。

分割協議書の役割

人が亡くなり、相続が発生すると、故人の財産は法定相続人によって分割されます。この分割は、相続人間の話し合い、つまり分割協議によって行われます。分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

この分割協議の内容を記した文書が分割協議書です。分割協議書は、単なる記録ではなく、遺産分割を確定させる重要な法的文書です。口約束だけで済ませてしまうと、後々、記憶違いや意見の食い違いが生じ、「言った」「言わない」の争いに発展する可能性があります。分割協議書を作成することで、誰がどの財産を相続するのかを明確に記録し、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

分割協議書には、故人、相続人全員の氏名、住所、それぞれの相続分、具体的な分割内容などを記載します。例えば、不動産は誰が相続するのか、預貯金はどのように分けるのか、といった具体的な内容を明記します。分割内容が複雑な場合は、財産目録を作成し、分割協議書に添付すると分かりやすくなります。

また、分割協議書は、不動産の名義変更や銀行預金の解約など、様々な相続手続きに必要不可欠な書類です。これらの手続きを行う際には、分割協議書を関係機関に提出することで、相続人であることを証明し、手続きを進めることができます。分割協議書がない場合、手続きが滞ってしまう可能性があります。

相続人全員が納得のいく分割協議を行い、作成した分割協議書を大切に保管しておくことが、円満な相続を実現するために非常に重要です。後々のトラブルを避けるため、専門家である司法書士や弁護士に相談しながら作成することも有効な手段です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺産分割の方法 | 相続人全員の合意による分割協議 |

| 分割協議書 | 遺産分割を確定させる法的文書であり、口約束を避けるために作成する。 |

| 分割協議書の内容 | 故人、相続人全員の氏名、住所、それぞれの相続分、具体的な分割内容(不動産、預貯金など) 複雑な場合は財産目録を添付 |

| 分割協議書の必要性 | 不動産の名義変更や銀行預金の解約など、様々な相続手続きに必要不可欠 |

| 円満な相続のため | 相続人全員が納得のいく分割協議を行い、分割協議書を大切に保管。専門家への相談も有効。 |

作成における注意点

遺産を分け合うための話し合いの記録である分割協議書を作る際には、いくつか気を付けなければならない点があります。まず、相続する人全員が同意していることが必要です。もし一人でも同意していない人がいれば、その分割協議書は効力を持ちません。ですから、相続する人同士でじっくりと話し合い、全員が納得するまで協議することが大切です。全員の意思を尊重し、合意形成を図ることが、後々の紛争を防ぐ第一歩と言えるでしょう。

次に、書き込む内容に誤りがないか、注意深く確認する必要があります。土地や建物、預貯金といった財産の名称や数量、相続する人の氏名や住所などを正確に書き込む必要があります。小さな誤りが大きな問題に発展する可能性もあるため、細心の注意を払いましょう。例えば、土地の面積を間違えて記載してしまうと、後々境界線 dispute に発展する可能性も否定できません。

分割協議書を作成した後は、相続する人全員が署名と捺印をし、それぞれが保管することが重要です。原本は一つしか作らないため、もし紛失してしまうと再発行が難しい場合があります。各自が写しを保管することで、後々の面倒を避けることができます。また、原本を法務局に保管してもらう方法もあります。これは相続財産が不動産の場合に有効な方法であり、紛失のリスクを回避することができます。

最後に、法律の専門家に助言を求めることも有効な手段です。法律や手続きに詳しい弁護士や司法書士に相談することで、より確実で円滑な遺産分割を行うことができます。専門家は、複雑な法律問題や相続人間での争いごとが生じた場合にも的確なアドバイスをしてくれます。費用はかかりますが、後々のトラブルを考えれば、専門家への相談は価値のある投資と言えるでしょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 相続人全員の同意 | 全員の合意が必要。一人でも同意していないと無効。 意思を尊重し、合意形成を図ることが重要。 |

| 記載内容の正確性 | 財産の名称、数量、相続人の氏名・住所などを正確に記載。 小さな誤りが大きな問題に発展する可能性あり(例:土地面積の誤記→境界線争い)。 |

| 署名・捺印と保管 | 相続人全員が署名・捺印し、各自が保管。 原本紛失時の再発行は困難。 原本を法務局に保管する方法もあり(不動産の場合)。 |

| 法律専門家への相談 | 弁護士や司法書士に相談することで確実で円滑な遺産分割が可能。 複雑な法律問題や相続人間での争いごとにも対応。 費用はかかるが、後々のトラブル防止に有効。 |

記載事項

人が亡くなった後、残された財産を相続人間で分けるには、遺産分割協議を行い、その内容を書面に残す必要があります。この書面が遺産分割協議書であり、後々のトラブルを防ぐために必要な大切な書類です。この書類には、いくつかの重要な項目が記載されます。

まず、故人の基本情報です。故人の氏名、住所、亡くなった日付を正確に記入します。次に、相続人の情報です。相続人全員の氏名、住所、故人との関係、そしてそれぞれの相続分を明記します。もし、相続人が複数いる場合は、それぞれの相続分を明確にしておくことが、後の争いを防ぐ鍵となります。

そして、遺産分割の内容が、この書類の最も重要な部分です。誰がどの財産を受け継ぐのかを、具体的に一つ一つ書き記します。土地や建物などの不動産、銀行の預金、株式、貴金属など、故人が所有していた全ての財産について、漏れなく記載する必要があります。それぞれの財産の評価額も明記することで、相続人間での公平な分割を実現できます。例えば、不動産については、固定資産税評価額や路線価などを参考に評価額を算出し、預貯金は残高証明書に基づいて記載します。

さらに、特別受益や寄与分がある場合も、忘れずに記載します。特別受益とは、故人が生前に特定の相続人に対して贈与など特別な利益を与えていた場合のことで、寄与分とは、相続人が故人の財産の維持や増加に貢献した場合のことです。これらの項目も、他の相続人との公平性を保つ上で重要な要素となります。

これらの項目を全て明確に記載することで、後々の紛争を未然に防ぎ、スムーズな遺産分割を実現できます。また、必要に応じて、付帯事項を記載することも可能です。例えば、葬儀費用や墓地の管理費用など、遺産分割に関連する事項を追記することで、より詳細な合意内容を記録できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 故人の基本情報 | 故人の氏名、住所、亡くなった日付 |

| 相続人の情報 | 相続人全員の氏名、住所、故人との関係、それぞれの相続分 |

| 遺産分割の内容 | 誰がどの財産(不動産、預金、株式、貴金属など)を受け継ぐのか、それぞれの財産の評価額 |

| 特別受益 | 故人が生前に特定の相続人に対して贈与など特別な利益を与えていた場合の内容 |

| 寄与分 | 相続人が故人の財産の維持や増加に貢献した場合の内容 |

| 付帯事項(必要に応じて) | 葬儀費用、墓地の管理費用など、遺産分割に関連する事項 |

効力と保管

遺産分割協議書は、故人の財産をどのように分けるかを決める大切な書類です。この書類は、全ての相続人が署名捺印することで法的な効力を持ちます。たとえ一部の相続人だけが納得していなくても、他の相続人が勝手に作成したり変更したりすることはできません。全員の合意が不可欠なのです。ですから、作成の前に、相続人全員でじっくりと話し合い、納得のいく内容にすることが何よりも重要です。分割内容に少しでも疑問や不明点があれば、解消してから署名捺印するようにしましょう。一度作成された遺産分割協議書は、原則として変更できません。後から「やっぱり違う分け方にしたい」と思っても、容易に変更することはできないのです。

作成した遺産分割協議書の原本は、紛失したり破損したりしないよう、大切に保管しなければなりません。火災や水害などの災害に備えて、安全な場所に保管しましょう。相続人それぞれがコピーを保管しておくのも良い方法です。原本が万が一なくなった場合でも、コピーがあれば手続きを進めることができます。遺産分割協議書は、不動産の名義変更など、様々な手続きで必要になります。そのため、必要な時にすぐに見つかるよう、 readily available な場所に保管しておくことが大切です。具体的には、金庫や耐火性の保管庫に保管したり、信頼できる弁護士や司法書士に預けたりする方法が考えられます。適切な保管場所を選び、大切に保管することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを実現できるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法的な効力 | 全相続人の署名捺印が必要 |

| 作成 | 相続人全員の合意と納得が不可欠 |

| 変更 | 原則として不可 |

| 保管 | 紛失・破損防止のため安全な場所に保管(原本とコピー) readily available な場所に保管 |

| 保管場所例 | 金庫、耐火保管庫、弁護士・司法書士に預ける |

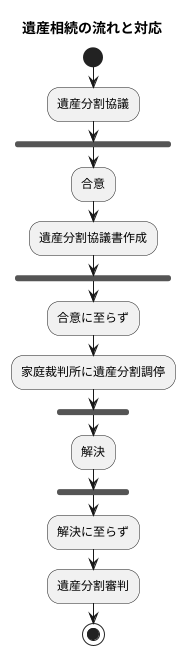

紛争発生時の対応

相続をめぐる揉め事は、家族関係を壊してしまうほどの大きな問題になりかねません。遺産分割の話し合いがまとまらず、争いになってしまった場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停では、調停委員と呼ばれる第三者が間に入り、当事者たちの意見を聞きながら、解決策を探っていきます。話し合いを通して、全員が納得できるような解決を目指すのです。

もし、調停でも解決に至らなかった場合は、遺産分割審判を申し立てることになります。審判では、裁判官が証拠やそれぞれの主張に基づいて、遺産の分け方を決定します。調停とは異なり、裁判所の判断には強制力があるため、従わなければなりません。

こうした争いを避けるために重要なのが、遺産分割協議書です。これは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決定し、文書にまとめたものです。遺産分割協議書を作成しておけば、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

しかし、遺産分割協議書が存在する場合でも、内容に納得できない場合は、裁判所に無効確認の訴えを起こすことができます。例えば、一部の相続人が他の相続人に不当な影響を与えて無理やり同意させた場合や、記載内容に大きな間違いがある場合などが考えられます。

つまり、遺産分割協議書は、相続手続きをスムーズに進めるための大切な道具ですが、その効力や、万が一争いが起こった場合の対応についてもきちんと理解しておく必要があるのです。専門家である弁護士や司法書士に相談することで、より確実な手続きを進めることができます。

専門家への相談

遺産分割は、時として複雑で難しい問題となることがあります。これは、単に財産を分けるだけでなく、それぞれの財産の種類、評価額、相続人の関係性など、様々な要素が絡み合っているためです。また、分割の方法によっては、将来に予想外の税金が発生する可能性も秘めています。このような複雑な手続きを円滑に進めるためには、法律や税金に関して深い知識を持った専門家の助言が欠かせません。

具体的には、弁護士、司法書士、税理士といった専門家が、それぞれの得意分野を活かして皆様をサポートします。例えば、弁護士は、遺産分割協議書の作成や、相続人間で意見が対立している際の調停など、法的な手続き全般を支援します。司法書士は、不動産登記などの手続きを代行し、相続財産の名義変更をスムーズに進めます。税理士は、相続税の申告や、分割方法による税金への影響についてアドバイスを提供します。

相続財産に土地や建物、会社などの事業が含まれる場合は、特に専門家の助言が重要です。これらの財産は評価額が大きく、分割方法によっては多額の税金が発生する可能性があります。また、相続人の間で意見が対立しやすい財産でもあるため、専門家が間に入ることで、円滑な話し合いを進めることができます。

相続人間で意見がまとまらない場合や、複雑な手続きに不安を感じている場合は、早めに専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の事情に合わせた適切な解決策を提案し、手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれます。確かに、専門家に相談するには費用がかかりますが、将来的な紛争や税金問題を未然に防ぎ、安心して手続きを進めるためには、必要な投資と言えるでしょう。専門家の助言を受けることで、時間と労力を節約し、精神的な負担を軽減することも可能です。円満な相続を実現するために、専門家の知恵を積極的に活用しましょう。

| 専門家 | 役割 | 対応財産 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 遺産分割協議書の作成、相続人間の話し合い、調停、法的手続き全般 | – |

| 司法書士 | 不動産登記、相続財産の名義変更 | 不動産 |

| 税理士 | 相続税申告、分割方法の税金への影響に関するアドバイス | – |