相続の基礎知識:複雑な手続きを紐解く

調査や法律を知りたい

先生、『相続』って人が亡くなった時に、その人の持っていた財産が家族に引き継がれることですよね?

調査・法律研究家

うん、だいたい合ってるよ。財産だけでなく、借金などのマイナスの権利義務もまとめて引き継がれるんだ。これを『包括承継』と言うんだよ。そして、誰に引き継がれるのか、つまり誰が『相続人』になるのかは法律で決められているんだ。

調査や法律を知りたい

誰が相続人になるんですか?

調査・法律研究家

まず、配偶者は必ず相続人になる。そして、亡くなった人と同時に子どもがいる場合は子どもも相続人になる。子どもがいない場合は親が、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となるんだよ。

相続とは。

人が亡くなったときに、その人が持っていた権利や義務のすべてが、別の人に引き継がれることを相続といいます。結婚している相手は必ず相続人になります。同時に子どもがいる場合は子どもも相続人になります。子どもがいない場合は親が、親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。

相続とは

人が亡くなると、その人が持っていたすべての財産、土地や建物、預貯金、車、貴金属など、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、すべてまとめて他の人に引き継がれます。このことを相続と言います。これは、亡くなった人の財産を適切に管理し、社会の秩序を守るために、法律で定められた大切な制度です。

相続では、財産を引き継ぐだけでなく、亡くなった人の意思を尊重し、残された家族の暮らしを守るという意味もあります。例えば、亡くなった人が生前に「この家は長男に相続させたい」という遺言書を残していた場合、その意思を尊重して相続が行われます。また、残された家族が生活に困らないように、一定の財産は配偶者や子どもに相続されることが法律で保障されています。

相続は人生の最後の段階で起こる出来事であり、誰もがいつか必ず経験することです。そのため、相続の基本的な仕組みや手続きについて、あらかじめ知っておくことが大切です。相続には、複雑な手続きや法律が関わることが多く、遺産分割協議や相続税の申告など、様々な手続きが必要になります。場合によっては、相続人間でトラブルが発生することもあります。

相続を円滑に進めるためには、事前の準備と専門家への相談が重要です。例えば、遺言書を作成しておくことで、自分の意思を明確に伝えることができます。また、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、複雑な手続きや法律問題をスムーズに解決することができます。相続は、人生における大きな転換期であり、残された家族が安心して生活していくためにも、適切な準備と対応が必要です。

| 相続とは | 人が亡くなった際に、プラス・マイナスの財産全てを他の人に引き継ぐこと。社会の秩序と財産管理のために法律で定められた制度。 |

|---|---|

| 相続の意義 | 財産相続に加え、故人の意思の尊重と遺族の生活保障。例:遺言書の尊重、配偶者・子供への一定財産の相続保障。 |

| 相続の重要性 | 人生の最終段階で誰もが経験すること。基本的な仕組みや手続きの理解が必要。遺産分割協議、相続税申告など複雑な手続きが発生する可能性があり、トラブル発生の可能性もある。 |

| 円滑な相続のために | 事前の準備と専門家への相談が重要。例:遺言書の作成、弁護士・税理士への相談。適切な準備と対応は、遺族の安心できる生活の基盤となる。 |

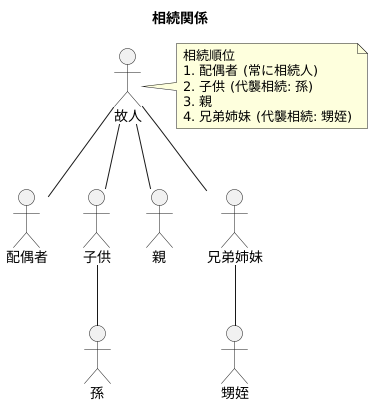

相続人の範囲

人が亡くなった時、その方の財産を受け継ぐ人を相続人といいます。この相続人は、誰でも自由に選べるわけではなく、法律によって定められた範囲の親族の中から選ばれます。

まず、故人の配偶者は、常に相続人となります。結婚していたかどうか、離婚していたかどうかなどは関係なく、配偶者は必ず相続人となります。

次に、血縁関係に基づいて相続人が決まります。第一順位の相続人は、故人の子供です。子供には、実子だけでなく、養子も含まれます。もし、故人に子供が複数いる場合は、全員が均等に相続する権利を持ちます。子供が既に亡くなっている場合、その子供の子供、つまり故人の孫が代襲相続人として相続人になります。

故人に子供がいない場合は、故人の親が第二順位の相続人となります。実の親だけでなく、養親も含まれます。もし、両親のうちどちらかが既に亡くなっている場合は、残された親が一人で相続します。両親ともに既に亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。兄弟姉妹にも、実の兄弟姉妹だけでなく、異父母兄弟姉妹や養兄弟姉妹も含まれます。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供、つまり故人の甥姪が代襲相続人として相続人になります。

このように、相続人は故人との血縁関係の近さによって優先順位が決められており、より近い親族が相続する権利を持つ仕組みになっています。また、特別な事情がない限り、この順位を変えることはできません。例えば、遺言書で特定の親族に多く相続させたいと書いてあっても、法定相続分を侵害する場合は、その遺言は無効となることがあります。

法定相続人となる範囲を理解することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。相続人が誰になるかによって、遺産分割協議の内容や相続税の計算などが変わってくるため、まずは誰が相続人となるのかを正しく確認する必要があります。

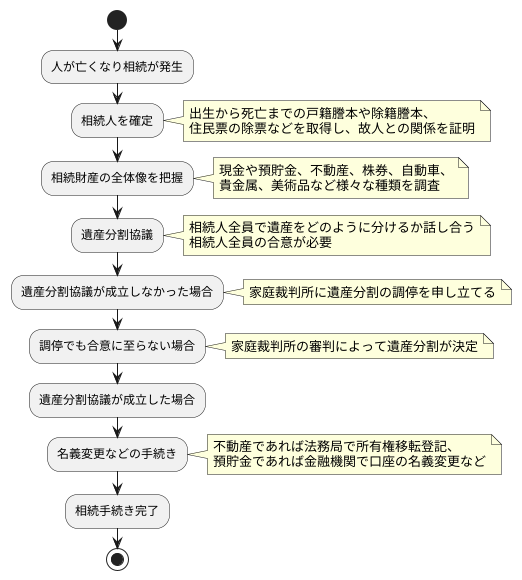

相続手続きの流れ

人が亡くなり相続が発生すると、まずはじめに誰に相続する権利があるのか、相続人を確定させる必要があります。これは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票などを取得し、故人との関係を証明することで行います。

相続人が確定したら、次に亡くなった方がどのような財産を所有していたかを調査し、相続財産の全体像を把握しなければなりません。財産には、現金や預貯金、不動産、株券、自動車、貴金属、美術品など様々な種類があります。これらの財産の調査方法はそれぞれ異なり、例えば、預貯金であれば金融機関への照会、不動産であれば法務局での登記簿謄本の取得、株券であれば証券会社への問い合わせなどが必要です。場合によっては、故人の自宅や事務所などを詳しく調べることで、意外な財産が見つかることもあります。

相続財産の全体像が把握できたら、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議を行います。この協議では、誰がどの財産を取得するかを具体的に決定します。遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。一人でも反対する人がいると、協議は成立しません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、最終的に家庭裁判所の審判によって遺産分割が決定されます。

遺産分割協議が成立したら、その内容に基づいて、名義変更などの手続きを行います。例えば、不動産であれば法務局で所有権移転登記、預貯金であれば金融機関で口座の名義変更、株券であれば証券会社で名義書き換えなどが必要です。これらの手続きがすべて完了して、初めて相続手続きは完了となります。

相続手続きは、複雑で時間のかかる手続きです。また、専門的な知識が必要となる場面も多いため、司法書士や税理士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。それぞれの段階で適切な助言を受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。

遺言の重要性

人は誰しもいつかは亡くなります。その際に、残された家族が困ることなく、故人の意思を尊重した相続を行うためには、遺言が非常に大切です。遺言とは、自分の死後の財産の分配方法や、身辺の事務処理について、自分の意思を記した法的効力のある文書です。

遺言がある場合、相続手続きはその内容に基づいて進められます。つまり、故人は自分の財産を誰に、どれだけの割合で相続させるか、具体的に指定できます。例えば、法定相続人以外の人に財産を譲ったり、特定の相続人に特定の財産、例えば家や土地などを相続させたりすることも可能です。これは、故人の意思を尊重する上で非常に重要な意味を持ちます。

一方、遺言がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って遺産分割協議が行われます。法定相続分は、配偶者、子供、父母など、故人とどのような関係にあるかによって、相続できる割合が法律で定められています。しかし、この法定相続分は、必ずしも故人の望む分配方法と一致するとは限りません。場合によっては、家族間で争いが生じてしまう可能性も考えられます。

例えば、長年連れ添った配偶者に多くの財産を相続させたいと考えていても、遺言がない場合は、子供が法定相続分を主張することで、配偶者の相続分が思っていたよりも少なくなる可能性があります。また、事業を営んでいる人が、後継者に事業用の財産を確実に相続させたい場合も、遺言を作成しておかないと、他の相続人がその財産を分割して相続することを主張する可能性があります。このような事態を避けるためにも、自分の意思を明確に示す遺言を残しておくことが重要です。

遺言は、自分自身の意思を尊重するだけでなく、残された家族がもめないようにするための、大切な思いやりと言えるでしょう。

| 遺言の有無 | 相続方法 | メリット/デメリット |

|---|---|---|

| あり | 遺言の内容に基づいて相続手続き (故人の意思を反映した財産分配が可能) | 故人の意思を尊重 家族間の争いを防止 |

| なし | 法定相続分に従って遺産分割協議 (法律で定められた相続割合) | 故人の意思が反映されない可能性 家族間で争いが生じる可能性 |

専門家への相談

人が亡くなり、その人の財産が親族に引き継がれることを相続と言いますが、これは実に複雑な手続きを経る必要があり、思わぬ落とし穴も潜んでいます。相続を円滑に進めるためには、専門家の助言が欠かせません。弁護士、司法書士、税理士といった専門家は、相続にまつわる法律や手続きに精通しており、それぞれの立場から適切な助言や支援を提供してくれます。

相続が発生した場合、まず誰に相続する権利があるのかを確定させる必要があります。これは一見単純そうですが、実は複雑な場合もあり、専門家の知識が役立ちます。また、相続人で財産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議も、専門家の同席によってスムーズに進むことが多いです。相続人間で意見が食い違っている場合には、専門家が間に入って調整してくれることもあります。さらに、相続には税金が絡む場合もあり、相続税の申告手続きは複雑で、期限も定められています。税理士に相談することで、正確な申告を行い、不要な追徴課税などを避けることができます。

特に、相続する財産の種類が多い場合や、不動産、株式など価値の算定が難しい財産が含まれる場合は、専門家の評価が必要不可欠です。また、相続人の中に未成年者や認知症の高齢者がいる場合、手続きはさらに複雑になります。このような場合も、専門家が適切な助言と手続きの支援を行ってくれます。

相続は、早めの準備と専門家への相談が鍵となります。相続が発生してから慌てて専門家を探すのではなく、事前に相談しておくことで、落ち着いて手続きを進めることができます。専門家の支援を受けることで、相続にまつわる不安や負担を軽くし、円滑な相続を実現できるでしょう。

| 相続発生時 | 相続手続き | 専門家の役割 |

|---|---|---|

| 相続開始 | 相続人の確定 | 複雑なケースで専門知識を提供 |

| 遺産分割協議 | 財産の分割方法決定 | 協議の円滑化、調整役 |

| 相続税申告 | 相続税申告手続き | 正確な申告、追徴課税回避 |

| 財産評価 | 不動産、株式など価値の算定 | 専門家の評価 |

| 特殊なケース | 未成年者、認知症高齢者 | 適切な助言、手続き支援 |

| 事前準備 | 早期準備、専門家相談 | 円滑な相続実現 |