相続の基礎:被相続人とは?

調査や法律を知りたい

先生、『被相続人』って、亡くなった人のことですよね?でも、なぜ「亡くなった人」と言わずに『被相続人』という言葉を使うのですか?

調査・法律研究家

良い質問ですね。『被相続人』は、亡くなった人のことを指しますが、ただ単に亡くなった人全てを指す言葉ではありません。亡くなった人のうち、誰かに財産や権利義務が引き継がれる、つまり相続が発生する場合に、その亡くなった人を『被相続人』と呼びます。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、相続される財産や権利がない場合は、『被相続人』とは呼ばないということですね?

調査・法律研究家

その通りです。相続する財産や権利がない場合、または相続放棄された場合には、『被相続人』という言葉は使いません。誰が誰から相続するかを明確にするために、『被相続人』という言葉を使うのです。

被相続人とは。

亡くなった方(つまり、相続される財産や権利の元の持ち主)のことを「被相続人」といいます。亡くなったとはいえ、相続される財産や権利といったものの、もとの持ち主という意味で「被相続人」という言葉を使います。

被相続人の定義

相続とは、亡くなった方の財産や権利、負債などを、生きている家族などが引き継ぐ手続きのことです。この手続きの中心となる、既に亡くなっている方のことを「被相続人」といいます。

被相続人は、相続という物語の主人公とも言える重要な存在です。被相続人がこの世を去ったことで、相続という物語が始まります。被相続人が生前に所有していた土地や建物、預貯金、株券といった財産、さらには特許権などの権利、そして借金などの負債は、全て相続の対象となります。これらの財産、権利、負債は、まとめて「相続財産」と呼ばれ、被相続人から相続人へと引き継がれます。

被相続人が存在しなければ、そもそも相続は発生しません。例えば、行方不明の方が長期間見つからない場合、その方が生きているのか亡くなっているのかが不明なため、相続手続きを進めることができません。このような場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、法律上、死亡したとみなされることで、初めて相続手続きが可能となります。

相続手続きにおいては、まず被相続人が誰なのかを明確にすることが非常に重要です。被相続人が誰なのかがはっきりすることで、相続人が誰なのか、相続財産には何があるのかを特定することができます。戸籍謄本などを用いて被相続人の出生から死亡までの記録を丁寧に確認し、被相続人を正確に特定することで、スムーズな相続手続きを進めることができるでしょう。また、遺言書が存在する場合は、その内容に従って相続手続きを進めることになりますので、被相続人の意思を尊重するためにも、遺言書の有無を確認することも大切です。

被相続人と相続人の関係

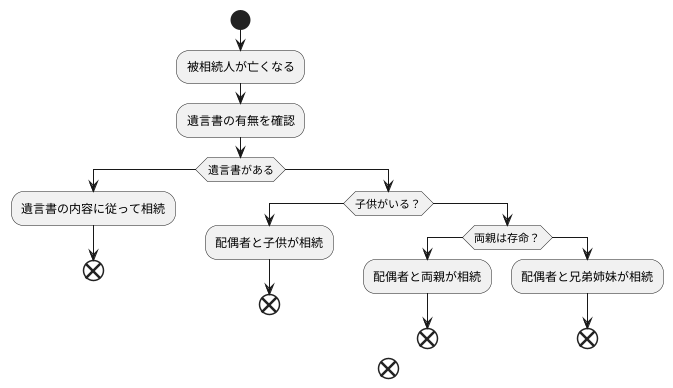

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務一切を、生きている人(相続人)が引き継ぐことです。この被相続人と相続人の間柄は、法律によって厳密に定められています。まず、配偶者は常に相続人となります。これは、夫婦として人生を共に歩み、財産形成にも貢献してきたという事実を踏まえたものです。

被相続人に子供がいた場合、配偶者と子供は共に相続人となります。子供たちは、被相続人の血を引く直系卑属として、当然の相続権を持つと法律で認められています。仮に被相続人に子供がいない場合、相続の流れは変わります。まず、被相続人の両親が存命であれば、配偶者と共に相続人となります。親は、被相続人を育て上げた直系尊属として、相続の順位が子供に次ぐものとされています。

もし被相続人に両親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となる可能性が生じます。兄弟姉妹は、被相続人と共に育ち、親の次に血縁関係の近い傍系親族です。しかし、この場合でも配偶者は常に相続人としての地位を保ちます。

このように、相続人は民法によって定められた順序に従って決まります。ただし、被相続人が遺言書を残している場合は、その内容が優先されます。遺言書は、被相続人の最終意思表示として尊重されるべきものです。そのため、相続に際しては、まず遺言書の有無を確認することが重要です。もし遺言書があれば、その内容に従って相続手続きを進めることになります。民法の規定と遺言書の内容、両方を理解した上で、円滑な相続を実現することが大切です。

被相続人の権利と義務

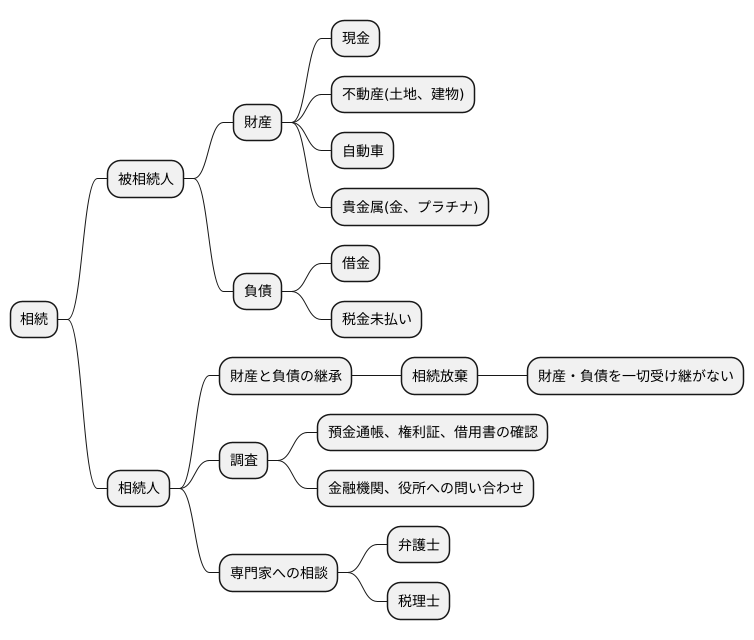

すでに亡くなった方である被相続人ですが、相続という手続きにおいて、大変重要な役割を担っています。被相続人がこの世に生きていた間に築き上げた財産や負債は、相続という手続きを通して、相続人に引き継がれていきます。財産には、現金や土地、建物といった不動産、自動車、金やプラチナといった貴金属など、様々なものが含まれます。また、負債には、借金や税金の未払いなどが含まれます。相続人は、被相続人の財産を受け継ぐことができるという良い面だけでなく、負債も引き継ぐ可能性があるため、相続には良い面と悪い面の両方があると言えます。

被相続人が生前にどのような財産を所有し、どのような負債を負っていたのかを正しく把握することは、相続という手続きを進める上でとても重要です。場合によっては、負債の方が財産よりも多く、相続放棄という手続きを選ばなければならないこともあります。相続放棄とは、被相続人の財産も負債も一切受け継がないという手続きです。

被相続人の財産と負債を明らかにするためには、様々な調査が必要となります。例えば、被相続人の預金通帳や権利証、借用書などを確認する必要があります。また、必要に応じて、金融機関や役所に問い合わせることで、より詳細な情報を得ることができます。これらの情報収集は、相続手続きをスムーズに進めるためにも不可欠です。相続人は、被相続人の財産と負債について、時間をかけて慎重に確認する必要があります。そうすることで、相続によって発生するかもしれないトラブルを未然に防ぐことができるのです。また、専門家である弁護士や税理士に相談することも、大きな助けとなります。専門家は、相続に関する法律や手続きに精通しており、的確なアドバイスを提供してくれます。相続は複雑な手続きとなる場合もあるため、専門家の力を借りることは、円滑な相続を実現するための近道と言えるでしょう。

被相続人の財産の範囲

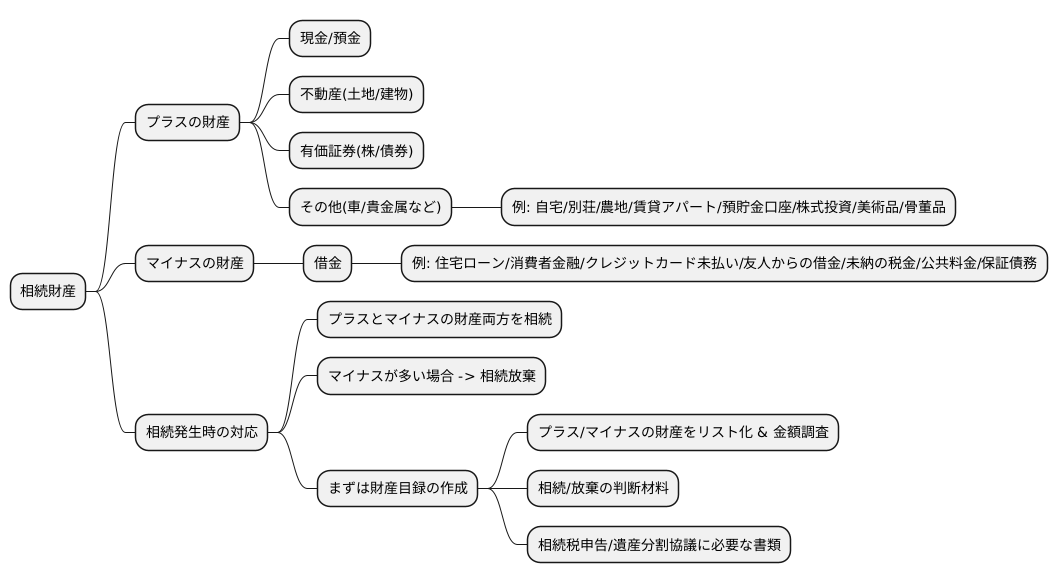

亡くなった方が残した財産のことを、相続財産といいます。これは、プラスになる財産とマイナスになる財産の両方を含みます。プラスになる財産には、現金や銀行預金、土地や建物といった不動産、株や債券などの有価証券、車や貴金属など、亡くなった方が所有していたあらゆるものが含まれます。具体的には、自宅や別荘、農地、賃貸アパート、預貯金口座、株式投資、美術品や骨董品なども含まれます。

一方、マイナスになる財産とは、亡くなった方が抱えていた借金のことです。住宅ローンや消費者金融からの借入、クレジットカードの未払い金、友人や知人からの借金、未納の税金や公共料金などもこれに含まれます。また、保証人になっていた場合、その保証債務もマイナスの財産となります。

相続が発生すると、相続人はプラスの財産とマイナスの財産の両方を受け継ぐことになります。もしプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続人は多額の借金を背負う可能性があります。このような場合、相続放棄という手続きを選択することで、借金などのマイナスの財産を相続しないようにすることもできます。

相続が発生したら、まず亡くなった方の財産の全体像を把握することが重要です。プラスの財産とマイナスの財産の両方をリストアップし、それぞれの金額を調べます。これを財産目録といいます。財産目録を作成することで、相続財産の全体像を正確に把握し、相続するか放棄するかを適切に判断することができます。また、相続税の申告や遺産分割協議の際にも、財産目録は必要な書類となります。そのため、財産目録の作成は相続手続きの最初の重要な一歩と言えるでしょう。

相続と被相続人の意思

亡くなった方が自分の財産をどのように分けてほしいかを記した書類、つまり遺言書は、その方の最後の意思を表す大切なものです。この遺言書があるかないかで、財産の分け方が大きく変わってきます。

遺言書がない場合は、法律で定められた相続分に従って財産が分けられます。これは、配偶者や子供、親などの親族関係によって、誰がどれだけの割合で相続するかが決まっているのです。例えば、配偶者と子供が二人いる場合は、配偶者が二分の一、残りの二分の一を子供が均等に分け合うことになります。

しかし、遺言書がある場合は、原則として遺言書に書かれた内容が優先されます。つまり、法律で定められた相続分とは異なる分け方をすることが可能になるのです。例えば、特定の子供に全財産を相続させたり、特定の品物だけを特定の人に相続させたり、あるいは親族以外の友人や団体に財産を譲ることもできます。

遺言書は、故人の意思を尊重し、相続手続きをスムーズに進める上で非常に重要な役割を果たします。また、相続人同士の争いを防ぐためにも有効です。故人が自分の財産をどのように分けてほしいかを明確に示すことで、相続人たちが揉める可能性を減らすことができるからです。

そのため、相続手続きを始めるにあたって、まず故人が遺言書を残しているかどうかを確認することが大切です。遺言書が見つかった場合は、その内容に従って相続手続きを進めることになります。もし遺言書が見つからなければ、法律で定められた相続分に基づいて、財産を分けることになります。

| 遺言書の有無 | 財産の分け方 | メリット |

|---|---|---|

| あり | 遺言書の内容が優先される(例: 特定の子供への全財産相続、特定の品物指定、親族以外への相続など) | 故人の意思尊重、相続手続きの円滑化、相続人間トラブル防止 |

| なし | 法律で定められた相続分による(例: 配偶者1/2、子供1/2(複数子で均等分割)) | – |