間接事実:真実を照らす影

調査や法律を知りたい

『間接事実』って、よく分かりません。具体的にどういうものですか?

調査・法律研究家

そうですね。例えば、お金を貸したのに相手が返してくれないとします。返済日を過ぎても催促していない場合、もしかしたら既に返済されているかもしれない、と考えられますよね。これが間接事実です。

調査や法律を知りたい

ああ、なるほど。催促していない という事実から、返済されているかもしれない と推測できるんですね。でも、本当に返済されているとは限らないですよね?

調査・法律研究家

その通りです。間接事実は、あくまで主要な事実(この場合は返済の有無)を推測させる材料に過ぎません。直接の証拠ではないので、他の証拠と合わせて判断する必要があります。

間接事実とは。

「『間接事実』(直接には分からないけれど、他の事実からその存在が推測できる事実のことです。例えば、お金が返されたかどうかが問題になっている時、返済期限が過ぎても貸した人がお金を返してほしいと言ってきていないという状況は、お金が既に返済されていることを推測させます。ですから、この状況は間接事実にあたります。)について」

間接事実とは

間接事実とは、証明したい事実を直接的に示すものではなく、それと関連性のある別の事実から推測させる事実のことを指します。これは、水面に映る月明かりを想像すると分かりやすいでしょう。月自体は直接見ることができないものの、水面に映る月の光、つまり波紋から月の存在を推測することができます。この水面に映る光が間接事実、そして月そのものが証明したい事実、すなわち主要事実にあたります。

具体的な例を挙げましょう。誰かがお金を借り、後日、きちんと返済したかどうかが争点になったとします。もし返済したことを示す領収書や銀行の取引記録といった直接的な証拠がない場合、どのように返済の事実を証明すれば良いでしょうか。このような場合に間接事実が重要な役割を果たします。例えば、お金を貸した人が、その後一度もお金を返してほしいと要求していないとします。催促の手紙や電話がない、あるいは会話をした際に返済について何も触れていないといった状況です。これらの状況は直接的には返済を証明するものではありません。しかし、もし本当に返済されていなければ、お金を貸した人は当然返済を要求するはずです。そうした要求がないということは、既に返済が済んでいることを間接的に示唆していると言えるでしょう。

このように、間接事実はそれ自体では主要事実を証明する力はありません。しかし、複数の間接事実が積み重なることで、主要事実の存在を強く推認させることができます。裁判などでは、直接的な証拠がない場合、間接事実を積み重ねることで事実認定を行うことが多くあります。間接事実は、主要事実を明らかにするための重要な手がかりとなるのです。

探偵と間接事実

探偵にとって、間接的な事実は事件解決に欠かせない重要な手がかりです。特に密室殺人事件のように、犯人が現場にいた直接的な証拠がない場合、間接的な事実は真実に近づくための唯一の道しるべとなります。

例えば、容疑者が犯行時刻に現場にいなかったという主張を例に考えてみましょう。一見確固たるアリバイのように見えますが、そのアリバイを裏付ける証言が曖昧であったり、証言者に不審な点がある場合は、それは真のアリバイではない可能性を示唆する間接事実となります。また、容疑者の普段の行動や言動にも注目する必要があります。犯行前後に不自然な行動や言動があれば、それも間接事実として重要な意味を持ちます。例えば、普段は穏やかな人が急に落ち着きをなくしたり、逆に普段は饒舌な人が急に口数が少なくなったりするなど、些細な変化も見逃さずに観察することが重要です。

探偵は、このような一見小さな間接事実を、まるでジグソーパズルのピースのように一つ一つ丁寧に集めていきます。そして、それらを論理的に繋ぎ合わせ、全体像を浮かび上がらせるのです。一つ一つのピースは小さく、単独では意味を成さないかもしれません。しかし、複数のピースが組み合わさることで、事件の真相、犯人の動機、そして犯行方法といった全体像が明らかになってきます。これは、複雑に絡み合った糸を丁寧に解きほぐしていく作業に似ています。焦らず、一つ一つの糸を丁寧に追っていくことで、最終的に真相にたどり着けるのです。

間接事実は、直接的な証拠がない場合、犯人を追い詰める強力な武器となります。探偵は、鋭い観察眼と論理的な思考力によって、一見無関係に見える情報の中から重要な間接事実を見つけ出し、真実に迫っていくのです。

| 種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 間接事実 | 犯人が現場にいた直接的な証拠がない場合、真実に近づくための唯一の道しるべとなる重要な手がかり。 | 密室殺人事件 |

| アリバイの不確実性 | アリバイを裏付ける証言が曖昧、または証言者に不審な点がある場合、真のアリバイではない可能性を示唆する間接事実。 | 曖昧な証言、不審な証言者 |

| 容疑者の行動・言動の変化 | 犯行前後に不自然な行動や言動があれば、重要な間接事実。 | 普段は穏やかな人が急に落ち着きをなくす、普段は饒舌な人が急に口数が少なくなる |

| 間接事実の集積 | 小さな間接事実をジグソーパズルのピースのように集め、論理的に繋ぎ合わせることで全体像を浮かび上がらせる。 | 事件の真相、犯人の動機、犯行方法 |

| 間接事実の重要性 | 直接的な証拠がない場合、犯人を追い詰める強力な武器となる。 | 探偵の鋭い観察眼と論理的な思考力 |

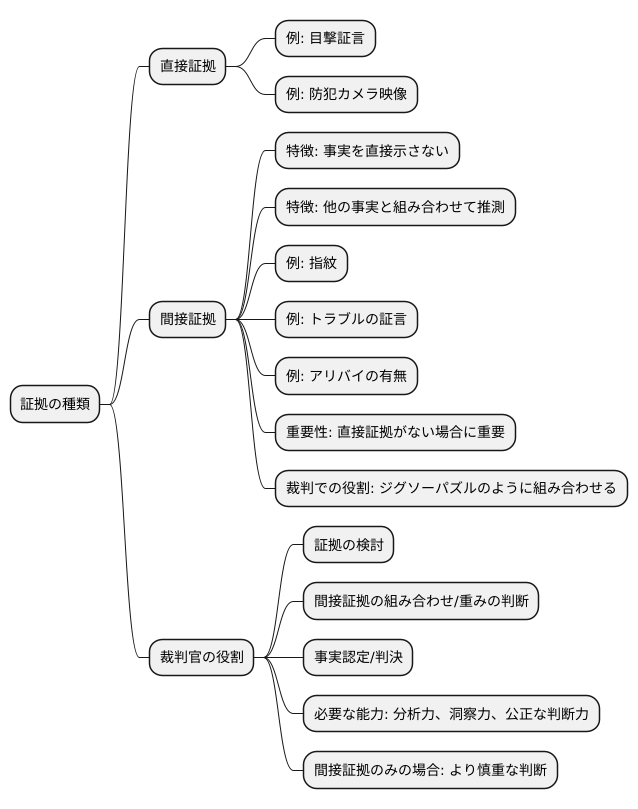

法律における間接事実

裁判では、物事を明らかにする証拠には、直接証拠と間接証拠の二種類があります。直接証拠とは、ある事実を直接示す証拠のことです。例えば、事件を目撃した人の証言や、防犯カメラの映像などが挙げられます。一方、間接証拠は、直接的には事実を示していませんが、他の事実と組み合わせることで、ある事実の存在を推測させる証拠です。

間接証拠は、特に直接証拠がない場合に重要な役割を果たします。例えば、殺人事件で犯行現場に容疑者の指紋があったとします。これは、容疑者が犯行現場にいたことを示す間接証拠となります。もちろん、指紋があっただけでは、容疑者が犯人であると断定することはできません。容疑者は事件とは無関係に現場を訪れていた可能性もあるからです。しかし、この指紋に加えて、容疑者と被害者の間にトラブルがあったという証言や、容疑者が犯行時刻にアリバイがないといった他の間接証拠が加われば、容疑者が犯人である可能性は高まります。

裁判では、このように複数の間接証拠を組み合わせることで、事実を明らかにしていきます。これは、まるでジグソーパズルのピースを一つずつはめていくような作業です。一つ一つのピースは、全体像を直接示すものではありませんが、ピースが組み合わさることで、全体像が浮かび上がってきます。

裁判官は、提示された全ての証拠を慎重に検討し、間接証拠をどのように組み合わせるか、どの程度の重みを与えるかを判断します。そして、最終的に、事実を認定し、判決を下します。この作業には、高い分析力と洞察力、そして公正な判断力が求められます。特に、間接証拠のみで事実を認定する場合には、より慎重な判断が必要となります。なぜなら、間接証拠は解釈によって意味合いが変わる可能性があるからです。そのため、間接証拠に基づく判断は、常に慎重に行われなければなりません。

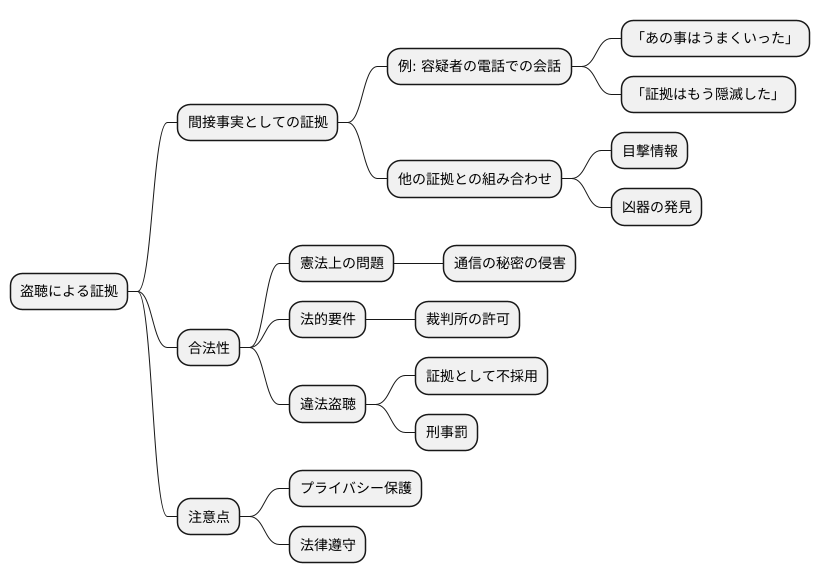

盗聴と間接事実

盗聴で得られた情報は、時として犯行を直接的に示すものではなくとも、状況証拠、つまり間接事実として裁判で証拠となることがあります。例えば、殺人事件の容疑者が仲間と電話で話している内容が盗聴されたとしましょう。その会話の中で、容疑者が「あの事はうまくいった」とか「証拠はもう隠滅した」といった言葉を口にしていたとします。これらの言葉自体は、直接的に殺人を犯したとは断言していません。しかし、事件との関連性を考えると、犯行に関与していたことを強く示唆する間接事実として扱われる可能性があります。

また、盗聴によって得られた間接事実は、他の証拠と組み合わせることで、より強力な証拠となることもあります。例えば、上記の例に加えて、容疑者が事件発生時刻に現場付近にいたという目撃情報や、容疑者の自宅から凶器が見つかったという事実があれば、盗聴された会話の内容は、より重要な証拠としての意味を持ちます。これらの証拠を総合的に判断することで、裁判所は容疑者の犯行を認定する可能性が高まります。

しかし、盗聴という行為は、個人の私生活を覗き見るものであり、憲法で保障されている通信の秘密を侵害する危険性があります。そのため、盗聴による証拠は、法律で定められた厳しい条件の下で、裁判所の許可を得て行われなければなりません。もし、無許可で盗聴を行った場合、その証拠は違法収集証拠として裁判で証拠として採用されないばかりか、盗聴を行った者は刑事罰の対象となります。

盗聴は、犯罪捜査において強力な手段となる一方で、個人の基本的人権を侵害する危険性も孕んでいるため、その利用は慎重に行われなければなりません。適正な手続きを踏まずに盗聴が行われた場合、正義を実現するという目的が正当化されず、法治国家の根幹を揺るがす事態になりかねません。そのため、捜査機関は盗聴の必要性とプライバシー保護のバランスを常に意識し、法律に則った適切な手続きを遵守することが求められます。

真実への道

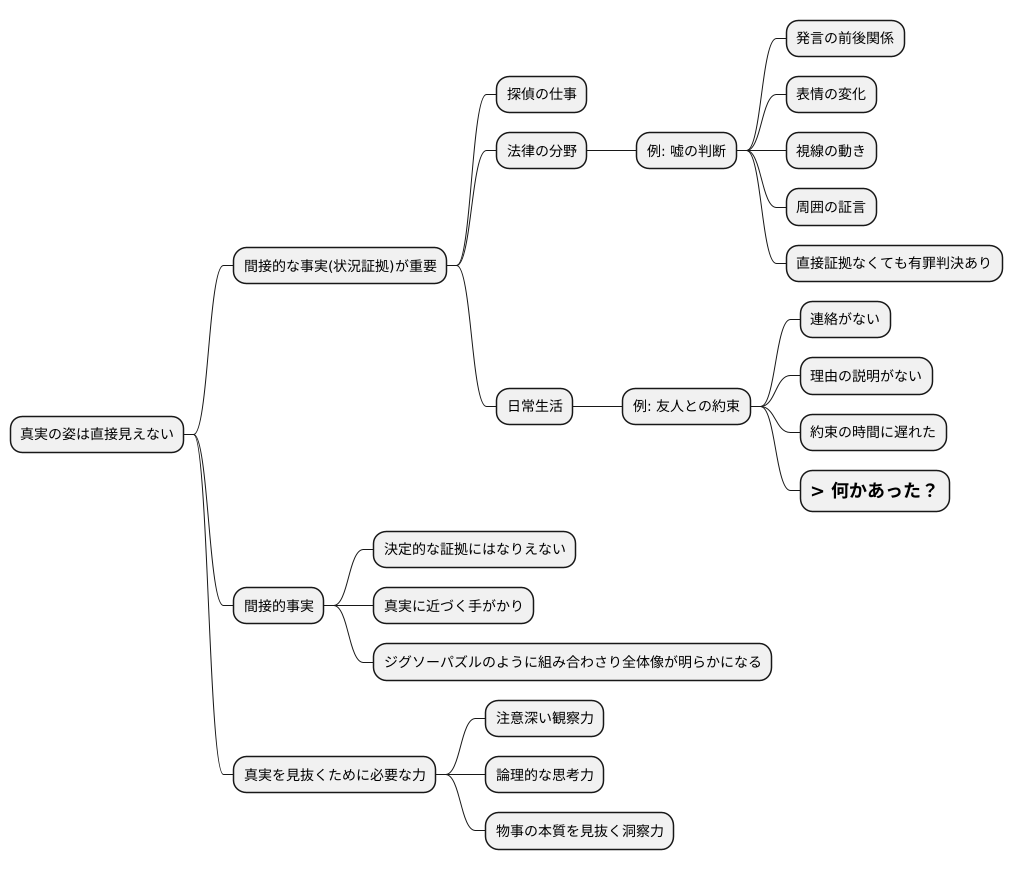

ものの真実の姿は、常に直接目に見えるとは限りません。事件の真相や人の本心のように、隠されているものを見抜くには、間接的な事実、つまり状況証拠が鍵となります。これは探偵の仕事に限った話ではなく、法律の分野でも、日常生活においても重要な役割を果たします。

例えば、ある人が嘘をついているかどうかを判断する場合を考えてみましょう。直接的に「嘘をついている」と証明する証拠は難しいかもしれませんが、その人の発言内容の前後関係、表情の変化、視線の動き、そして周囲の人々の証言といった間接的な事実を集めることで、真実に近づくことができます。法廷では、直接的な証拠がない場合でも、状況証拠を積み重ねることで有罪判決が下されることもあります。これは、間接的な事実が持つ力の大きさを示しています。

日常生活でも同じです。例えば、友人が約束の時間に遅れてきたとします。連絡もなく、理由も説明しない場合、私たちは「何かあったのかもしれない」と心配するでしょう。これは、「連絡がない」「理由の説明がない」「約束の時間に遅れた」という間接的な事実から、「何かあった」という推測を導き出しているのです。

間接的な事実は、それ自体では決定的な証拠にはなり得ませんが、真実に近づくための重要な手がかりとなります。複数の間接的な事実が組み合わさり、互いに補強し合うことで、全体像が明らかになっていくのです。まるでジグソーパズルのピースを一つ一つはめていくように、丁寧に事実を集め、分析していくことで、隠された真実を浮かび上がらせることができます。そのためには、注意深い観察力と論理的な思考力が欠かせません。表面的な情報に惑わされず、物事の本質を見抜く洞察力を養うことが、真実への道を切り開くために必要なのです。