意思無能力者と法律問題

調査や法律を知りたい

先生、「意思無能力者」ってよくわからないのですが、教えていただけますか?

調査・法律研究家

はい。簡単に言うと、自分の行為の意味や結果を理解して判断することができない人のことです。例えば、まだ幼い子供や、認知症で判断能力が衰えているお年寄りのような人たちですね。

調査や法律を知りたい

なるほど。では、意思無能力者が何か契約をしてしまったらどうなるのですか?

調査・法律研究家

意思無能力者が自分だけで契約をしても、その契約は無効になります。代わりに親や成年後見人などの法定代理人が契約などの法律行為をしなければなりません。また、もし意思無能力者が誰かに損害を与えてしまった場合、責任を負うのは本人ではなく、監督義務者になります。

意思無能力者とは。

ここでは、自分で判断したり決めたりすることができない人のことを取り上げます。このような人を法律では「意思無能力者」と呼びます。意思無能力者の人が何か契約などをしても、それは無効になります。そのため、代わりに保護者のような立場の人が法律行為を行います。また、意思無能力者の人が誰かに損害を与えてしまった場合、損害を与えた本人は責任を負いません。代わりに、その人を監督する義務のある人が責任を負うことになります。(民法712条~714条)

意思無能力者の定義

物事を理解し、それをもとに自分で決めることができない人を、法律では意思無能力者といいます。この能力のことを意思能力といい、法律上の行為が有効か、責任があるかを判断する重要な点となります。

意思能力には、まず事理弁識能力が含まれます。これは、物事の筋道を理解し、自分の行為がどのような結果になるかをわかる能力です。例えば、売買契約を結ぶとき、契約の内容とその法律上の効力を理解できるかが問われます。また、単に理解するだけでなく、理解した上で適切に判断を下せる能力、つまり判断能力も必要です。例えば、契約が自分に得か損かを判断し、契約を結ぶか結ばないかを自分で決められる能力が必要です。

意思能力がない人は、法律で守られる対象となり、様々な法律上の制限が設けられています。これは、意思能力のない人が損をしないようにするためです。具体的には、意思無能力者自身が行った法律上の行為は無効とされ、代わりに法定代理人が行為を行うことになります。また、人に損害を与える行為をした場合でも、本人は責任を負わず、監督する義務のある人が責任を負います。例えば、子供が他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合、子供本人は責任を負わず、親が責任を負うことになります。このように、意思無能力者には特別な法律上の保護が与えられています。

意思能力の有無は、年齢や精神状態など様々な要素を考慮して総合的に判断されます。例えば、未成年者や認知症の人は意思能力がないと判断されることがあります。ただし、未成年者であっても、年齢や行為の内容によっては意思能力があると判断される場合もあります。また、一時的に精神状態が不安定な場合でも、常に意思能力がないとは限りません。そのため、意思能力の有無は、個々の状況に応じて慎重に判断する必要があります。

| 要素 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 意思能力 | 法律上の行為が有効か、責任があるかを判断する能力 | 契約を結ぶ、損害を与える行為をする |

| 事理弁識能力 | 物事の筋道を理解し、自分の行為がどのような結果になるかをわかる能力 | 売買契約の内容とその効力を理解する |

| 判断能力 | 理解した上で適切に判断を下せる能力 | 契約が自分に得か損かを判断し、契約を結ぶか結ばないかを自分で決める |

| 意思無能力者 | 物事を理解し、それをもとに自分で決めることができない人 | 未成年者、認知症の人 |

| 意思無能力者の法律行為 | 無効 | 代わりに法定代理人が行為を行う |

| 意思無能力者の責任 | 責任を負わない | 監督する義務のある人が責任を負う(例:子供が窓ガラスを割った場合、親が責任を負う) |

| 意思能力の判断基準 | 年齢、精神状態など様々な要素を考慮して総合的に判断 | 未成年者でも意思能力がある場合もある、一時的に精神状態が不安定な場合でも常に意思能力がないとは限らない |

法律行為の無効性

法律で認められた行為、いわゆる法律行為は、それを行う人の意思に基づいて効力が発生します。しかし、意思能力のない人が行った法律行為は無効とされ、最初からなかったものとして扱われます。これは、判断能力の欠如によって不利益を被ることを防ぐための大切な決まりです。

例えば、認知症などで判断能力が衰えている人が、高額な商品を買ったり、不動産をただで譲渡したりする契約を結んだとします。このような場合、本人の真意に基づかない行為である可能性が高いため、契約は無効と判断されます。商品は売主に返品し、不動産は元の持ち主に戻ることになります。

意思能力のない人との契約が全て無効になるわけではありません。日常生活における少額の買い物などは、社会生活を送る上で必要な行為であり、一般的に有効と認められます。例えば、普段から一人暮らしをしている認知症の高齢者が、近所の店で日用品を買うといった行為は、有効と判断されるでしょう。

相手方が、契約を結ぶ時点で、相手方に意思能力がないことを知っていた場合は、その契約は社会全体の秩序や道徳に反するものとして、無効とされることがあります。さらに、相手方の意思能力の欠如に乗じて、不当な利益を得ようとした場合は、詐欺罪などの罪に問われる可能性もあります。

そのため、契約を結ぶ際は、相手が自分の行為の意味を理解し、適切な判断ができる状態にあるかを確認することが重要です。相手の話し方や行動をよく観察し、少しでも疑問があれば、家族や周りの人に確認する、医師の診断書を求めるなど、慎重な対応が必要です。万が一、トラブルになった場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

| 意思能力 | 法律行為 | 契約の有効性 | 備考 |

|---|---|---|---|

| あり | 本人の意思に基づく | 有効 | – |

| なし | 高額な商品購入、不動産の譲渡など | 無効 | 本人の真意に基づかない可能性が高い 商品は売主に返品、不動産は元の持ち主に返還 |

| なし | 日常生活における少額の買い物 | 有効 | 社会生活を送る上で必要な行為 |

| なし(相手が認識している) | – | 無効 | 社会全体の秩序や道徳に反する 相手方の意思能力の欠如に乗じて不当な利益を得ようとした場合は詐欺罪の可能性あり |

法定代理人の役割

物事を自分で決めたり、自分の権利を守ったりすることが難しい方々を法律で守るための仕組みとして、法定代理人という制度があります。法定代理人は、判断能力が十分でない方の代わりに法律上の行為を行うことができます。具体的には、契約を結んだり、財産を管理したり、裁判で争ったりといった行為です。

誰がこの法定代理人の役割を担うかは、その方の状況によって異なります。子どもであれば、通常は親がその役割を担います。これは親権と呼ばれる権利と義務の一部です。親は子どもの成長を見守りながら、必要な教育や生活の世話をするだけでなく、子どもに代わって法律上の行為も行います。

大人の場合で、病気や事故などで判断能力が十分でなくなった方には、成年後見制度が利用されます。家庭裁判所が成年後見人を選任し、その方が代わりに法律上の行為を行います。成年後見人は、本人の希望や事情を考慮しながら、財産の管理や契約、医療行為の同意など、幅広い範囲で本人の権利を守ります。

法定代理人は、常に本人の利益を一番に考えて行動しなければなりません。例えば、本人の財産を管理する際には、本人の生活を支えるために必要な支出を優先し、無駄な使い方をしないように注意深く管理する必要があります。また、重要な契約を結ぶ際にも、本人に十分な説明を行い、理解を得られるように努めることが求められます。もし、法定代理人が自分の利益のために本人の財産を不正に使ったり、不当な契約を結んだりした場合には、法律で罰せられる可能性もあります。さらに、家庭裁判所の許可が必要な場合もあり、定期的に家庭裁判所に報告書を提出し、自分の行った行為について説明する義務もあります。このように、法定代理人には責任ある行動が求められています。

法定代理人の存在は、判断能力が十分でない方々の権利や利益を守る上で非常に重要です。法定代理人を通して、社会全体が、誰もが安心して暮らせるように支え合っていくことが大切です。

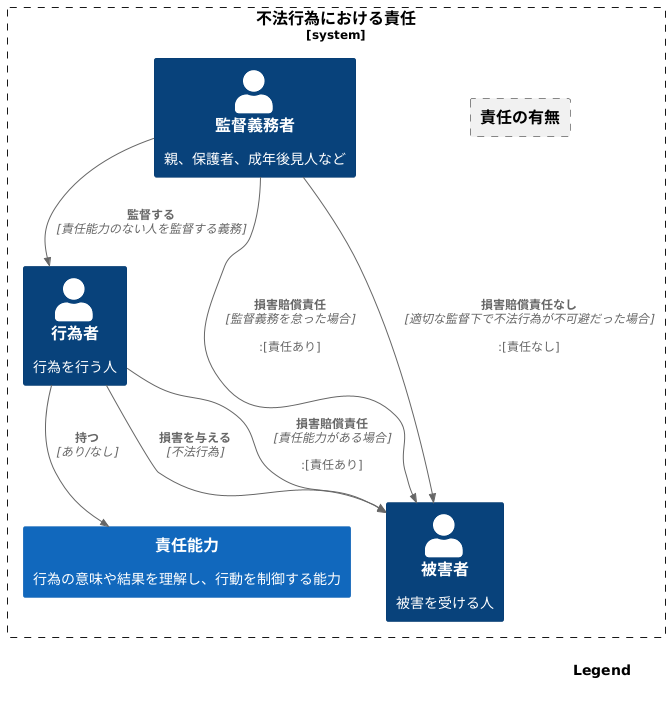

不法行為の責任

人が誰でも持つ権利や財産を不当に侵害してしまうと、民事上の責任を負い、損害を賠償しなければなりません。これを不法行為といいます。しかし、責任能力のない人が他人に損害を与えた場合、その人は責任を負うことができません。責任能力がないとは、自分の行った行為の意味や結果を理解し、自分の行動を制御することができない状態を指します。例えば、幼い子供や、精神的な病気によって正常な判断ができない人がこれにあたります。

責任能力のない人が不法行為をした場合、代わりに責任を負うのは、その人を監督する義務のある人、つまり監督義務者です。監督義務者は、通常、親や保護者、あるいは成年後見人などです。監督義務者は、責任能力のない人が他人に危害を加えないよう、適切な監督や注意を払う義務があります。

もし監督義務者が適切な監督を行わず、その結果として責任能力のない人が他人に損害を与えた場合、監督義務者が損害賠償責任を負います。例えば、子供が他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合、親が監督義務者として損害賠償の責任を負うことになります。これは、親が子供を適切に監督していなかった、あるいは監督するべきだったにもかかわらず怠ったとみなされるためです。

しかし、監督義務者が責任能力のない人を適切に監督していたにもかかわらず、不法行為を防ぐことができなかった場合には、監督義務者は責任を負わないこともあります。例えば、親が子供を注意深く見ていたにもかかわらず、子供が突然走り出して他人にぶつかって怪我をさせてしまった場合などです。このような場合、親は子供を適切に監督していたにもかかわらず、不法行為を避けることができなかったと判断され、損害賠償責任を負わない可能性があります。つまり、監督義務者の責任は、不法行為の発生を予見し、それを防ぐことができたかどうかという点で判断されます。常に完璧な監督を求められるわけではなく、社会通念上、相当な注意を払っていたと認められれば、責任を免れることができるのです。

監督義務者の責任

物事を自分で判断したり、責任を負うことができない人が、誰かに迷惑をかけてしまった場合、その責任は、その人を監督する義務のある人が負うことになります。監督する義務のある人とは、例えば、親や成年後見人などです。彼らは、監督を任された人が誰かに危害を加えないよう、きちんと監督する義務があります。もし、監督する義務のある人が、この義務を果たさずに、監督を任された人が誰かに損害を与えてしまった場合、監督する義務のある人は、損害を賠償する責任を負います。例えば、子供が他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合、親が損害賠償責任を負うことになります。

しかし、監督する義務のある人が、どんなに注意深く監督していても、迷惑な行為を完全に防ぐことができない場合もあります。そのような場合、監督する義務のある人は責任を負わないことがあります。具体的には、監督する義務のある人が、状況に応じて求められるだけの注意を払っていたにも関わらず、迷惑な行為が起きてしまった場合には、責任を負わないとされています。この「求められるだけの注意」の程度は、監督を任された人の年齢や心の状態、置かれていた状況などによって、変わってきます。例えば、幼い子供の場合には、常に目を離さず、危ないことをしないように注意深く見守る必要があります。一方、ある程度成長した子供の場合には、ある程度の自由を与え、自主性を尊重することも大切です。このように、監督する義務のある人の責任は、それぞれの状況に応じて判断されます。子供の年齢や性格、置かれていた環境などを総合的に考慮して、責任の有無や程度が決められます。大切なのは、常に子供を見守るだけでなく、状況に応じて適切な監督を行うことです。これによって、子供を守り、他人に迷惑をかけないよう導くことができるのです。

| 責任の所在 | 監督義務者の責任 | 免責事項 | 監督義務の程度 |

|---|---|---|---|

| 物事を自分で判断したり、責任を負うことができない人が誰かに迷惑をかけてしまった場合、その責任は監督する義務のある人が負う。 | 監督を任された人が誰かに危害を加えないよう、きちんと監督する義務がある。 もし監督義務者がこの義務を果たさずに、監督を任された人が誰かに損害を与えてしまった場合、監督義務者は損害を賠償する責任を負う。 |

監督義務者がどんなに注意深く監督していても、迷惑な行為を完全に防ぐことができない場合、監督義務者は責任を負わないことがある。 具体的には、監督義務者が状況に応じて求められるだけの注意を払っていたにも関わらず、迷惑な行為が起きてしまった場合には、責任を負わないとされている。 |

監督を任された人の年齢や心の状態、置かれていた状況などによって変わる。 幼い子供の場合には、常に目を離さず、危ないことをしないように注意深く見守る必要がある。 ある程度成長した子供の場合には、ある程度の自由を与え、自主性を尊重することも大切。 子供の年齢や性格、置かれていた環境などを総合的に考慮して、責任の有無や程度が決められる。 |