中間確認の訴え:訴訟手続きの効率化

調査や法律を知りたい

先生、中間確認の訴えって、どういう時に使うんですか?ちょっとよく分からなくて…

調査・法律研究家

そうだね。例えば、土地の明け渡しを求める裁判を考えてみよう。でも、そもそも原告がその土地の持ち主かどうか分からないと、明け渡しの話もできないよね? こういう時に、先に持ち主かどうかをはっきりさせる訴えを出すんだ。これが中間確認の訴えだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。つまり、本題の裁判をする前に、必要な前提をはっきりさせるための訴えってことですね?

調査・法律研究家

その通り! そして、この中間確認の訴えで出た判決は、本題の裁判にも効力を持つんだ。だから、別々に裁判をするよりもスムーズに解決できるんだよ。

中間確認の訴えとは。

民事裁判で、請求する内容を決めるために先に解決しないといけない法律問題について、同じ裁判の中で確認を求める訴えを起こすことができます。これを中間確認の訴えといいます。例えば、土地を明け渡すように求める裁判で、誰が土地の持ち主なのかが先に決めるべき問題になる場合、土地の持ち主であることを確認する訴えを中間確認の訴えとして起こしておけば、持ち主かどうかを決めたことにも判決と同じ効力を持たせることができます。

はじめに

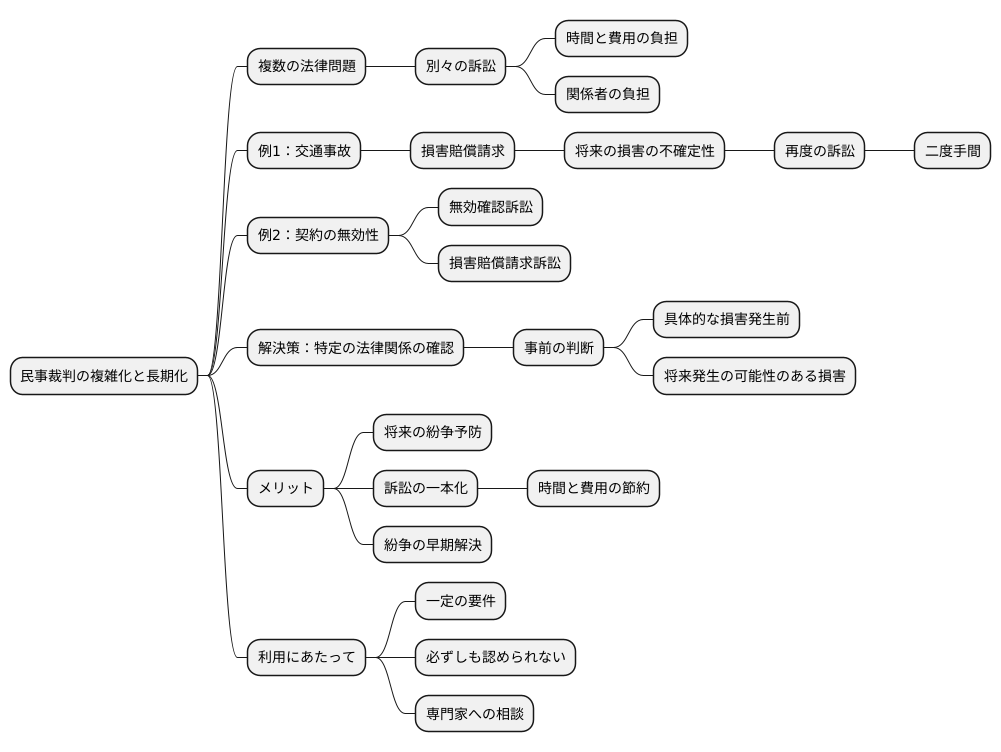

{民事裁判は、時になるべくして複雑で長引くものになりがち}です。とりわけ、いくつもの法律問題が入り組んでいるときには、それぞれの出来事について別々に訴えを起こさなくてはならないことがあり、時間もお金もかかるだけでなく、裁判に関わる人たちの負担も大きくなります。たとえば、ある人が交通事故でけがをした場合、加害者に対して損害賠償請求をしますが、怪我の程度が重く、将来どれくらい治療費や生活費がかかるのかをすぐには確定できないことがあります。このような場合、将来の損害について改めて訴えを起こす必要があり、二度手間になってしまいます。また、ある契約が無効かどうかを判断する訴訟と、その契約に基づく損害賠償請求訴訟を別々に起こす必要がある場合など、関連する訴訟が複数にわたるケースも考えられます。このような問題を解決する方法の一つとして、あらかじめ特定の法律関係を確認してもらう訴えがあります。これは、まだ具体的な損害が発生していない段階、あるいは将来発生する可能性のある損害について、前もって裁判所に判断を求めることができる制度です。例えば、交通事故で将来の損害が確定していない場合、怪我の程度や後遺症の可能性などについて医師の診断書などの証拠を提出して裁判所に判断を求めることができます。また、契約の有効性をめぐる紛争の場合、将来の損害賠償請求訴訟に先立って、契約の有効性についてのみ先に判断を求めることも可能です。このように、この制度を利用することで、将来の紛争を予防したり、訴訟を一つにまとめて時間と費用を節約したり、紛争の早期解決を図ることができます。ただし、この制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があり、必ずしも認められるとは限りません。どのような場合に利用できるのか、どのような効果があるのか、どのような注意点があるのかなど、専門家によく相談することが大切です。

中間確認の訴えとは

中間確認の訴えとは、本訴訟の中で、主要な請求に直接関わる重要な前提となる問題について、事前に裁判所の判断を求める訴えのことです。これは、例えるなら、建物の立ち退きを求める裁判において、そもそも原告がその建物の持ち主であるかどうかが争点となっている場合に、原告が建物の持ち主であることを確認してもらう訴えを提起するようなものです。

通常、裁判では最終的な請求、つまり立ち退きに応じるか否かといった点についてのみ確定判決が出されます。しかし、中間確認の訴えを提起することで、前提となる問題、この場合は建物の所有権に関する判断にも確定判決の効力が生じます。これは、いわば裁判所がお墨付きを与えるようなもので、将来同じ前提となる問題について争いが生じた場合、既に裁判所の判断が確定しているため、同じ議論を繰り返す必要がなくなります。

例えば、AさんがBさんに建物の立ち退きを求める裁判を起こしたとします。この時、AさんがBさんに貸していた建物の所有権をCさんが主張してきたとします。BさんはAさんが本当に持ち主なのかを疑い、立ち退きに反対しています。このような場合、Aさんは中間確認の訴えとして、自分が建物の持ち主であることを裁判所に確認してもらうことができます。もし裁判所がAさんの所有権を認めれば、確定判決として効力が発生します。その後、Cさんが再びAさんの所有権に異議を唱えても、既に確定判決が出ているため、Cさんの主張は認められにくくなります。また、BさんもAさんの所有権を認めざるを得なくなり、立ち退きに応じる可能性が高まります。このように、中間確認の訴えは、本訴訟を円滑に進める上で重要な役割を果たします。複雑な争いにおいて、前提となる問題を先に確定させることで、後々の紛争を未然に防ぎ、裁判の迅速化にも繋がります。

| 訴訟の種類 | 説明 | 例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 中間確認の訴え | 本訴訟の中で、主要な請求に直接関わる重要な前提となる問題について、事前に裁判所の判断を求める訴え | 建物の立ち退きを求める裁判において、原告がその建物の持ち主であることを確認してもらう訴え | 前提となる問題に確定判決の効力が生じ、将来同じ問題で争いが生じた場合に同じ議論を繰り返す必要がなくなる。本訴訟を円滑に進め、裁判の迅速化に繋がる。 |

| 本訴訟(例) | 最終的な請求に関する訴え | 建物の立ち退きに応じるか否か | 最終的な請求について確定判決が出される |

活用事例

{中間確認の訴えは、様々な場面で活用できます。}例えば、土地を借りている人が借り賃を滞納している場合を考えてみましょう。土地の持ち主は、土地を明け渡すよう求める訴訟を起こす際、同時に中間確認の訴えを起こすことができます。具体的には、土地を借りる権利が今も有効かどうかを確認する訴えです。借り賃を滞納している以上、土地を借りる権利は失効しているはずだと主張し、裁判所に確認を求めるのです。

また、売買契約に基づいてお金の支払いを求める訴訟でも活用できます。例えば、AさんがBさんに商品を売ったのに、Bさんがお金を払わないとします。AさんはBさんに支払いを求めて訴訟を起こしますが、Bさんは「そもそも売買契約自体が無効だ」と主張するかもしれません。このような場合、Aさんはまず「売買契約は有効である」ということを裁判所に確認してもらうための中間確認の訴えを起こすことができます。

このように、中間確認の訴えは、本題の請求と密接に関連する、先に解決すべき問題について、一度の裁判手続きで判断を得ることができる制度です。もし中間確認の訴えがなければ、まず「土地を借りる権利が有効か」「売買契約は有効か」を別の裁判で確定させなければなりません。その後、改めて土地の明け渡し請求訴訟や代金請求訴訟を起こす必要が生じ、二度手間になってしまいます。中間確認の訴えを利用することで、このような二度手間を省き、裁判をスムーズに進めることができるため、時間と費用の節約になり、裁判全体の効率化に大きく貢献するのです。複雑な事件になればなるほど、その効果は大きくなります。

| 場面 | 例 | 中間確認の訴えの内容 |

|---|---|---|

| 土地賃貸借 | 賃借人が賃料を滞納している | 賃借権が有効かどうかの確認 |

| 売買契約 | 買主が代金を支払わない | 売買契約が有効かどうかの確認 |

中間確認の訴えとは、本請求と密接に関連する、先に解決すべき問題について、一度の裁判手続きで判断を得ることができる制度。二度手間を省き、裁判をスムーズに進めることができるため、時間と費用の節約になり、裁判全体の効率化に貢献する。

利点

中間確認の訴えには、いくつもの良い点があります。まず一番に考えられるのは、裁判にかかる時間とお金を節約できることです。通常、物事の権利関係をはっきりさせるためには、別々の裁判を起こす必要があります。例えば、土地の所有権を巡って争いがある場合、まず誰が土地の所有者なのかを決める裁判を起こし、その後で初めて立ち退きを求める裁判を起こすといった具合です。しかし、中間確認の訴えを利用すれば、これらの手続きを一つにまとめることができます。つまり、別々の裁判を起こす必要がないため、時間と費用を大幅に削減できるのです。

二つ目の利点として、将来起こりうる争いを防ぐ効果が期待できます。例えば、土地の所有権について裁判で確定判決を得ていれば、将来同じ相手から再び所有権を主張される心配は少なくなります。一度きちんと白黒つけておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができるのです。

さらに、中間確認の訴えは、本来の裁判と密接に関連しているため、証拠調べや話し合いを一本化できる場合があります。例えば、土地の所有権と立ち退きに関する裁判を別々に起こした場合、それぞれで同じ証人を呼ぶ必要が出てくるかもしれません。しかし、中間確認の訴えを利用すれば、一度の証拠調べで済む可能性が高くなります。これは、裁判に関わる全ての人にとって大きな負担軽減につながります。

このように、中間確認の訴えは、裁判をスムーズに進める上で非常に有効な手段と言えるでしょう。時間とお金の節約、将来の紛争予防、そして裁判全体の負担軽減といった様々なメリットがあり、賢く活用することで、より効率的に権利を実現することが可能になります。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 時間と費用の節約 | 別々の裁判を一つにまとめることで、時間と費用を大幅に削減。 |

| 将来の紛争予防 | 権利関係を確定させることで、将来同じ問題で争うことを防ぐ。 |

| 証拠調べ・話し合いの一本化 | 関連する裁判をまとめて行うことで、証拠調べや話し合いを一度で済ませ、負担を軽減。 |

注意点

中間確認の訴えは、係争中の本案訴訟において、事前に特定の法律問題について裁判所の判断を求めることができる便利な制度です。しかし、その利用にあたっては、いくつかの注意点に留意しなければなりません。

まず、中間確認の訴えで審理の対象となるのは、本案の請求と密接に関連する先決問題に限られます。本案と全く関係のない事項について確認を求めることはできません。例えば、売買契約に基づく代金請求訴訟において、当事者間の契約関係の有無や有効性といった点が先決問題となります。一方で、被告の財産状況や、全く別の取引に関する紛争などは、本案請求とは無関係なので、中間確認の対象とはなりません。

次に、中間確認の訴えは、必ずしも訴訟の迅速化につながるとは限らないという点に注意が必要です。中間確認の訴えによって、本案とは別に審理手続きが必要となるため、かえって訴訟が長期化し、費用も増大する可能性があります。場合によっては、本案訴訟の中で争点として審理した方が効率的なケースもあるでしょう。

さらに、中間確認の訴えの判決は、本案訴訟における最終的な判断に拘束力を持つため、その内容によっては、本案での主張・立証活動に大きな影響を及ぼします。そのため、中間確認の訴えを提起するかどうかは、弁護士などの専門家と十分に相談し、慎重に判断する必要があります。訴訟全体の戦略を綿密に検討し、本当に中間確認の訴えが必要なのか、他に有効な手段はないのかを慎重に見極めることが重要です。場合によっては、別途訴訟を提起する、あるいは本案訴訟の中で争う方が、時間と費用の節約になることもあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 審理対象 | 本案の請求と密接に関連する先決問題(例:売買契約における契約関係の有無・有効性) ※本案と無関係な事項(例:被告の財産状況、別取引の紛争)は対象外 |

| 訴訟期間への影響 | 必ずしも迅速化につながらない。場合によっては長期化・費用増大の可能性あり。 本案訴訟内で審理した方が効率的なケースもある。 |

| 判決の効力 | 本案訴訟の最終判断に拘束力を持つため、主張・立証活動に大きな影響あり。 |

| 提起時の注意点 | 弁護士等専門家と十分相談し、慎重に判断する。 訴訟全体の戦略を検討し、他に有効な手段がないか見極める。 別途訴訟提起や本案訴訟内で争う方が効率的な場合もある。 |

まとめ

{中間確認の訴えは、民事裁判において、争いを効率的に解決するための大切な手段の一つです。}これは、本題の請求に深く関わっているけれども、先に解決しておかなければならない問題について、一度の裁判手続きの中で判断をしてもらえるというものです。例えば、ある契約の有効性が争われている裁判で、その契約の成立時期が本題の請求に大きく影響する場合、契約成立時期を先に判断してもらうための訴えを中間確認の訴えとして提起することができます。

この制度を利用するメリットは、裁判にかかる時間と費用を節約できることです。先に重要な点が確定することで、後々の手続きが簡略化され、全体の期間が短縮されます。また、二度に分けて裁判を行うよりも、一度で済ませる方が費用も抑えられます。さらに、将来起こりうる紛争を防ぐ効果も期待できます。例えば、先に契約の無効が確定すれば、その契約に基づく将来の請求を未然に防ぐことができるでしょう。

しかし、中間確認の訴えは、必ずしもすべてのケースで有効なわけではありません。場合によっては、手続きが複雑化し、かえって時間と費用がかかってしまう可能性もあります。例えば、中間確認の訴えが認められなかった場合、その判断に対して不服申し立てをすることもでき、手続きが長引いてしまうかもしれません。また、中間確認事項が本案の請求に与える影響が小さい場合、別々に裁判を行う方が効率的である場合もあります。

そのため、中間確認の訴えを利用するかどうかは、全体の裁判戦略を踏まえ、専門家である弁護士などとよく相談した上で、慎重に判断する必要があります。どの時点で、どのような事項について中間確認の訴えを提起するのが最も効果的かを、具体的な状況に合わせて検討することが不可欠です。適切に活用することで、より円滑で効果的な紛争解決につながるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 本題の請求に深く関わっているが、先に解決しておかなければならない問題について、一度の裁判手続きの中で判断をしてもらえる訴え。 |

| 例 | 契約の有効性が争われている裁判で、契約の成立時期が本題の請求に大きく影響する場合、契約成立時期を先に判断してもらうための訴え |

| メリット | 裁判の時間と費用の節約、将来起こりうる紛争の防止 |

| デメリット | 手続きの複雑化、時間と費用の増加 |

| 注意点 | 必ずしもすべてのケースで有効ではない。全体の裁判戦略を踏まえ、専門家と相談の上、慎重に判断する必要がある。 |