姻族:婚姻で結ばれる親族関係

調査や法律を知りたい

先生、『姻族』ってよくわからないのですが、教えていただけますか?

調査・法律研究家

はい、わかりました。『姻族』とは、結婚によって親戚になった人のことです。例えば、結婚相手の両親や兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹の配偶者などが姻族にあたります。血の繋がりはなく、結婚をきっかけに親戚になる人たちですね。

調査や法律を知りたい

なるほど。結婚した途端に親戚になるんですね。でも、離婚したらどうなるんですか?

調査・法律研究家

いい質問ですね。離婚すると、姻族関係はなくなります。ただし、法律上は3親等以内までを親族とみなしているので、離婚後も一定の範囲で親族として扱われます。例えば、元夫の両親は姻族ではなくなりますが、親族ではあります。

姻族とは。

婚姻によって親戚になった人たちのことについて説明します。具体的には、結婚相手の血縁関係のある人たちや、自分の血縁関係のある人と結婚した人たちが該当します。また、離婚するとこの親戚関係は自動的に解消されます。法律では、自分から見て三親等以内までの婚姻による親戚を、親族として扱います。

姻族とは

婚姻によって新しく生まれる親族関係のことを姻族といいます。これは血縁関係とは異なり、結婚を機に法的に親族として認められる関係性を指します。具体的には二つのパターンがあります。一つは、自分の配偶者の血縁者です。例えば、配偶者の父母は義理の父母、配偶者の兄弟姉妹は義理の兄弟姉妹と呼ばれ、これらは全て姻族に当たります。もう一つは、自分の血縁者の配偶者です。例えば、自分の兄弟姉妹が結婚した場合、その配偶者は義理の兄弟姉妹、義理の兄、義理の姉、義理の弟、義理の妹などと呼ばれ、これも姻族となります。

姻族関係は、法律上も一定の権利と義務を伴います。例えば、民法では姻族間の扶養義務が定められています。これは、生活に困窮している姻族に対して、経済的な援助を行う義務を負うというものです。ただし、この扶養義務は血族間の扶養義務と比べると、その範囲や程度が限定的です。また、相続においても、姻族には配偶者を除いて相続権はありません。

姻族関係は、社会生活においても重要な役割を果たします。結婚を機に、それまで全く関わりのなかった人々が家族として認められ、互いに支え合う関係が築かれます。冠婚葬祭などの儀式や、日々の生活の中で、姻族との関わりは欠かせないものとなります。義理の父母の誕生日を祝ったり、義理の兄弟姉妹の子供と遊んだりするなど、良好な姻族関係を築くことで、より豊かな人間関係を育むことができます。しかし、姻族関係は血縁関係とは異なるため、その距離感や接し方には配慮が必要です。それぞれの文化や習慣、家族の価値観を尊重し、良好なコミュニケーションを図ることが大切です。新しい家族の一員として受け入れられ、互いに尊重し合うことで、より深い絆を育むことができるでしょう。

姻族の範囲

日本の法律では、結婚によって生まれた親戚関係である姻族の範囲を、配偶者を基準として三親等以内と定めています。これは、民法という法律で決められており、誰を親族と見なすかという重要なルールです。三親等以内であれば、法律に基づいた親族としての権利や義務を持つことになります。

具体的に見ていくと、配偶者の両親は二親等の姻族、配偶者の祖父母は三親等の姻族に当たります。また、自分の兄弟姉妹の配偶者は、自分の配偶者を通して二親等の姻族となります。少し複雑ですが、自分の配偶者の兄弟姉妹も、同じく二親等の姻族です。このように姻族関係は、自分と配偶者を中心とした網の目のように広がっています。

この姻族という概念は、相続や扶養といった場面で特に重要になります。例えば、配偶者が亡くなった場合、その両親や祖父母も相続人となる可能性があります。また、生活に困窮している姻族に対しては、扶養する義務が生じる場合もあります。このように、法律で姻族の範囲が定められていることで、様々な法的場面で権利や義務が明確になり、複雑な人間関係におけるトラブルを避けることができます。

しかし、法律で定められた三親等という範囲はあくまでも一つの基準であり、社会一般の感覚とは必ずしも一致しない場合もあります。例えば、四親等以上の姻族であっても、親しい付き合いを続けているケースは珍しくありません。冠婚葬祭などで交流を深め、親族同然の付き合いをしている場合もあるでしょう。このように、法律上の姻族の範囲と、社会通念上の親族の範囲には、ある程度のずれが存在すると考えられます。法律は社会生活の秩序を守るための最低限のルールを示すものであり、それ以上の繋がりや関係性を否定するものではありません。お互いを尊重し、良好な人間関係を築くことが大切です。

離婚による影響

夫婦が離婚すると、法律上の繋がりだけでなく、親族関係にも大きな変化が生じます。結婚によって生まれた義理の親子や兄弟姉妹といった関係は、離婚によって解消されます。これは、婚姻という土台がなくなることで、それに紐づいていた親族関係も消滅するということです。

離婚後は、法律上は他人となるため、相続権や扶養義務といった親族間の権利や責任もなくなります。例えば、元夫の両親が亡くなった場合、元妻には相続権は発生しません。また、元妻が病気になったとしても、元夫には扶養する義務はありません。このように、離婚は親族関係に明確な法的区切りをもたらします。

しかし、現実には、離婚後も良好な関係を保ち、交流を続ける家族も少なくありません。特に、子どもがいる場合には、元夫婦の親族と子どもの関係を尊重し、ある程度の繋がりを保つことが望ましい場合もあります。例えば、祖父母と孫の関係は、離婚によって直接的には影響を受けませんが、両親の関係が悪化することで、孫と祖父母の交流が途絶えてしまうこともあります。子どもの健全な成長のためには、元夫婦だけでなく、親族も含めて、子どもの福祉を最優先に考えた行動が求められます。

離婚は、法律上の関係だけでなく、人と人との繋がりにも大きな影響を及ぼす出来事です。それぞれの置かれた状況に応じて、どのように親族関係を築いていくのか、よく考える必要があります。円満な関係を続けることが理想ですが、様々な理由で関係が変化することもあるということを理解しておくことが大切です。また、子どもがいる場合は、子どもの気持ちを尊重し、最善の道を模索していく必要があります。周りのサポートを受けながら、新たな家族の形を築いていくことが重要です。

| 離婚による影響 | 法的側面 | 現実の状況 | 子どもの視点 |

|---|---|---|---|

| 親族関係 | 義理の親子・兄弟姉妹関係は解消。相続権・扶養義務なし。 | 良好な関係を保ち、交流を続ける家族もいる。 | 祖父母との関係維持が望ましい場合も。 |

| 人間関係 | 法律上は他人となる。 | 関係が変化することもある。 | 子どもの気持ちを尊重し、最善の道を模索する必要あり。 |

探偵と姻族

結婚という人生における大きな転換期において、結婚相手はもちろんのこと、その家族、つまり姻族に関する調査依頼は探偵業において少なくありません。人生を共にする伴侶の育った環境や家族との関係性を知ることは、結婚生活の将来を左右する重要な要素となり得るからです。

例えば、結婚を控えた方からの依頼で多いのは、相手の実家の経済状況や家族関係、過去の出来事などに関する調査です。結婚は当人同士だけの問題ではなく、家と家との結びつきという側面も持ちます。相手の家族に借金などの問題を抱えていたり、複雑な人間関係を抱えている場合、結婚生活にも影響が及ぶ可能性は否定できません。事前にこうした情報を把握しておくことで、結婚後のトラブルを未然に防いだり、心構えをすることができるのです。

また、離婚を考えている方からの依頼も少なくありません。離婚の際には、財産分与や養育費の決定が重要な問題となります。これらの決定において、相手の姻族の経済状況は重要な判断材料となることがあります。例えば、相手が親族から多額の援助を受けている場合、財産分与額に影響する可能性も出てきます。

探偵は、これらの調査を法律に則った方法で行うことが求められます。盗聴や違法な侵入といった行為は決して許されません。尾行、聞き込み、公開情報の調査など、合法的な手段を用いて必要な情報を収集し、依頼主の判断材料を提供します。

姻族に関する調査は、非常に繊細な問題を扱います。プライバシーへの配慮、そして確かな情報収集能力が求められます。だからこそ、信頼できる探偵社を選ぶことが大切です。調査内容や方法、費用についてしっかりと説明を受け、納得した上で依頼するようにしましょう。

| 依頼者 | 調査目的 | 調査内容 | 調査方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 結婚を控えた方 | 結婚生活の将来設計、トラブル回避 | 相手の実家の経済状況、家族関係、過去の出来事 | 尾行、聞き込み、公開情報の調査 | プライバシーへの配慮、信頼できる探偵社を選ぶ |

| 離婚を考えている方 | 財産分与や養育費の決定のための情報収集 | 相手の姻族の経済状況 | 尾行、聞き込み、公開情報の調査 | プライバシーへの配慮、信頼できる探偵社を選ぶ |

法律と姻族

法律は、人と人との繋がりを規定することで、社会の秩序を保つ役割を果たしています。その中でも、婚姻によって生じる繋がりである姻族関係についても、法律は重要な役割を担っています。民法では、姻族は親族の一種と位置付けられ、様々な権利と義務が定められています。

例えば、人の死後、財産をどのように分けるかを決める相続においては、姻族にも一定の範囲で財産を受け継ぐ権利が認められています。これは、配偶者の親族も、ある程度は家族として認め、生活の保障をする必要があるという考え方に基づいています。また、生活に困窮している人を支える扶養についても、姻族間で一定の責任を負う場合があります。例えば、配偶者の親族が生活に困っている場合、一定の条件を満たせば、扶養する義務が生じる可能性があります。これらの規定は、家族関係を良好に保ち、社会全体の安定に貢献することを目的としています。

しかしながら、法律だけで全ての問題が解決できるわけではありません。姻族間の問題は、感情的な対立を伴うことが多く、法律を適用するだけでは適切な解決に至らない場合も少なくありません。例えば、相続問題では、財産の分け方を巡って、姻族間で深刻な対立が生じることがあります。また、扶養問題でも、扶養の範囲や方法について、意見が対立することがあります。このような場合には、法律の規定に基づきつつも、当事者同士がしっかりと話し合い、相互理解を深めることが重要になります。

法律は、あくまでも社会生活を送る上での基本的な枠組みを提供するものです。円満な姻族関係を築くためには、法律の知識を身につけるだけでなく、相手を尊重し、良好なコミュニケーションを図るという個々の努力が不可欠です。お互いの立場や気持ちを理解し、協力し合うことで、より良い姻族関係を築き、豊かな人生を送ることができるでしょう。

| 法律の役割 | 姻族関係における法律の具体例 | 法律の限界と個々の努力の必要性 |

|---|---|---|

| 社会の秩序維持、人と人との繋がりの規定 | 相続:姻族にも一定範囲で財産を相続する権利 扶養:姻族間で一定の扶養義務が発生する可能性 |

法律だけでは感情的な対立を伴う姻族間問題の解決は困難 相続・扶養問題における対立発生の可能性 法律の知識に加え、相手尊重と良好なコミュニケーションが必要 |

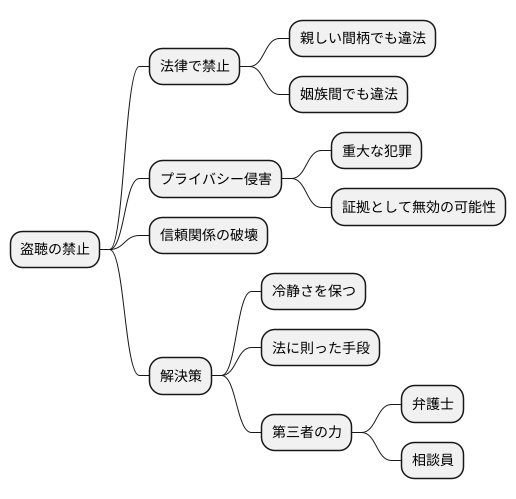

盗聴と姻族

盗聴は、法律によって固く禁じられています。家族のような親しい間柄でも、無断で他人の会話を録音することは重大な犯罪です。特に、姻族間で起こるもめごとの際に、感情の高ぶりから盗聴をしてしまう例が時折見られますが、これは決して許される行為ではありません。

姻族も他人であるという認識を持つことが大切です。たとえ親族という近い関係であっても、相手の暮らしや秘密を勝手に覗き見ることは許されません。盗聴はプライバシーの侵害にあたる重大な犯罪であり、これによって得た情報は裁判で証拠として扱われないこともあります。

もめごとを解決するには、法に則った手段を選ぶことが重要です。感情に流されてやってはいけないことをしてしまうと、事態はより複雑になり、取り返しのつかないことになりかねません。冷静さを保ち、適切な方法で問題解決にあたりましょう。

具体的な解決策としては、第三者の力を借りるという方法があります。弁護士や相談員などに話を聞いてもらい、助言を求めることで、より良い解決策を見つけることができるはずです。自分だけで抱え込まず、専門家の知恵を借りることは、問題解決への近道となるでしょう。

盗聴は犯罪であるだけでなく、人と人との信頼関係を壊す行為でもあります。どんなに苦しい状況でも、法を守り、人として正しい行動をとるように心がけましょう。困ったときは一人で悩まず、専門家に相談するなど、周りの人に助けを求めることが大切です。冷静に考え、正しい方法で問題を解決していきましょう。