確定判決と再審:覆す可能性はあるか?

調査や法律を知りたい

先生、『確定判決』って、もう絶対に覆らない判決のことですか?

調査・法律研究家

基本的にそうだね。控訴や上告といったいつもの不服申し立てでは覆らない判決のことを確定判決というんだ。一度確定判決が出たら、それに従うのが原則だよ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、どんな判決でも確定したら、もう変更はできないんですか?

調査・法律研究家

いや、例外もあるよ。もし、その判決が明らかに不当なものであれば、『再審』という特別な手続きで、もう一度裁判をすることができるんだ。

確定判決とは。

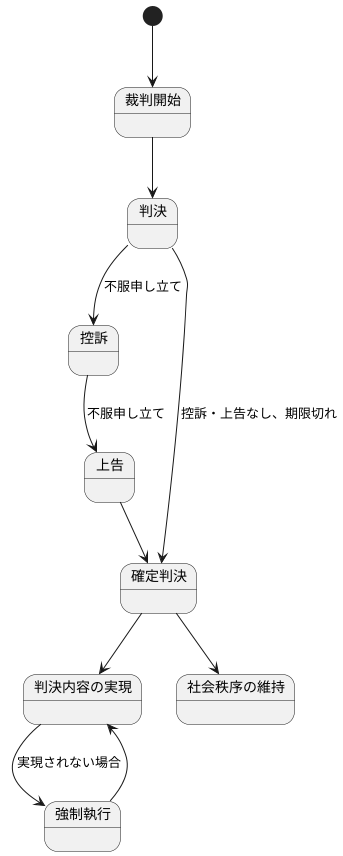

裁判で最終的な判決が出た後のことを『確定判決』と言います。確定判決とは、不服を申し立てても判決が覆ったり変わったりすることがない状態になった判決のことです。確定判決が出たら、基本的にその判決に従わなければなりません。しかし、明らかに間違った判決だった場合は、『再審』という手続きによって、もう一度裁判をすることができます。

確定判決とは

確定判決とは、裁判で最終的な結論が出た状態のことを指します。言い換えれば、裁判で下された判決に対し、不服を申し立てる手段が全て尽きた状態、もしくは申し立ての期限が過ぎた状態の判決です。裁判では、判決に納得がいかない場合、より上位の裁判所に判断を仰ぐことができます。これを控訴や上告と言います。しかし、これらの手続きを経ても、あるいは期限内に手続きを行わなかった場合、その判決は確定し、覆すことができなくなります。

確定判決は、裁判における最終的な判断であり、関係する全ての人を拘束する力を持っています。つまり、確定判決が出たら、原則としてその内容に従わなければなりません。例えば、お金の支払いを命じられた場合、確定判決に従って支払う義務が生じます。土地の明け渡しを命じられた場合も同様です。判決に従わないと、裁判所の命令で強制的に執行されることもあります。

確定判決は、争いに決着をつけ、社会の秩序を守る上で重要な役割を果たしています。長引く争いは、人々の生活や社会全体に悪影響を与える可能性があります。確定判決によって、争いに終止符を打ち、人々が安心して生活できる環境を築くことができるのです。

ただし、確定判決が出た後でも、判決の内容が実現されない場合があります。例えば、お金の支払いを命じられても、支払わない人がいるかもしれません。このような場合、裁判所は、判決の内容を実現させるため、強制執行という手続きを行います。これは、裁判所の権威と判決の効力を守るための大切な制度です。強制執行には、財産の差し押さえなど、様々な方法があります。

確定判決の効力

裁判で下された判決は、必ずしもすぐに効力を持ちません。判決に対して不服がある場合、控訴や上告といった手続きを行うことができます。しかし、これらの手続きを経てもなお判決が変更されない場合、もしくは一定の期間内にこれらの手続きが行われなかった場合、その判決は確定判決となります。確定判決は、当事者を法的に拘束する強力な効力を持ちます。これは、裁判で下された結論に従うことを当事者に強制するものです。

確定判決が持つ拘束力の一つの例として、金銭の支払いが挙げられます。判決で金銭の支払いを命じられたにもかかわらず、支払いを拒否した場合、裁判所は強制執行の手続きを取ることができます。具体的には、給与や銀行預金、不動産などの財産の差し押さえが行われる可能性があります。差し押さえられた財産は換金され、判決で定められた金額の支払いに充てられます。

また、土地の明け渡しを命じられた場合も同様です。判決に従わず明け渡しを拒否した場合、裁判所の執行官によって強制的に退去させられることがあります。これらの強制執行は、判決の効力を担保し、司法制度の信頼性を維持するために必要な措置です。

確定判決の効力は、当事者間のみに留まらず、第三者にも及ぶ場合があります。例えば、AさんがBさんに土地の所有権を移転するように命じられたとします。Aさんは判決を無視してCさんにその土地を売却したとしても、CさんはBさんに対抗できません。つまり、BさんはCさんに土地の明け渡しを請求することが可能です。これは、確定判決によって形成された権利関係が、社会全体に対して効力を持ち、法的安定性を確保することを意味します。一度確定した判決は覆されることが難しく、これによって紛争の再燃を防ぎ、社会秩序を維持することに繋がります。

再審の可能性

一度確定した判決は、原則として覆すことができません。これは、司法の安定性と国民の信頼を守る上で非常に重要です。しかし、もし判決に誤りがあったと確信できる強い証拠が見つかった場合、再び裁判を開いて真実を明らかにする手続きがあります。これを再審といいます。

再審は、確定判決後に初めて見つかった新証拠に基づいて行われます。この新証拠とは、もし判決前に提出されていれば、判決の内容が変わったであろうと確信できるほど重要な証拠のことです。例えば、判決の根拠となった証拠が偽造であったり、証人が嘘の証言をしていたことが後で分かった場合などが該当します。

また、再審請求が認められるためには、その新証拠が判決前に提出できなかった正当な理由が必要です。隠されていた証拠を後から発見した場合や、証人が脅迫されて真実を話せなかった場合などは、正当な理由と認められる可能性があります。

裁判の手続き自体に重大な問題があった場合も、再審の理由となります。例えば、裁判官が不正行為に関わっていたことが明らかになった場合などが考えられます。

再審は、一度確定した判決を覆すことができる重要な制度です。しかし、安易に再審が認められると、司法制度の安定性が揺らぎ、国民の信頼を失うことになります。そのため、再審開始の決定は、非常に慎重かつ厳格な審査のもとで行われます。再審請求が認められるのは、ごく限られた場合だけなのです。

| 再審の要件 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 確定判決後に初めて見つかった新証拠 | 判決前に提出されていれば、判決の内容が変わったであろうと確信できるほど重要な証拠 | 証拠の偽造、嘘の証言 |

| 新証拠が判決前に提出できなかった正当な理由 | 隠されていた証拠の発見、証人への脅迫 | 証拠の隠蔽、証人への脅迫 |

| 裁判手続き自体に重大な問題 | 裁判官の不正行為 | 裁判官の不正行為 |

再審の事例

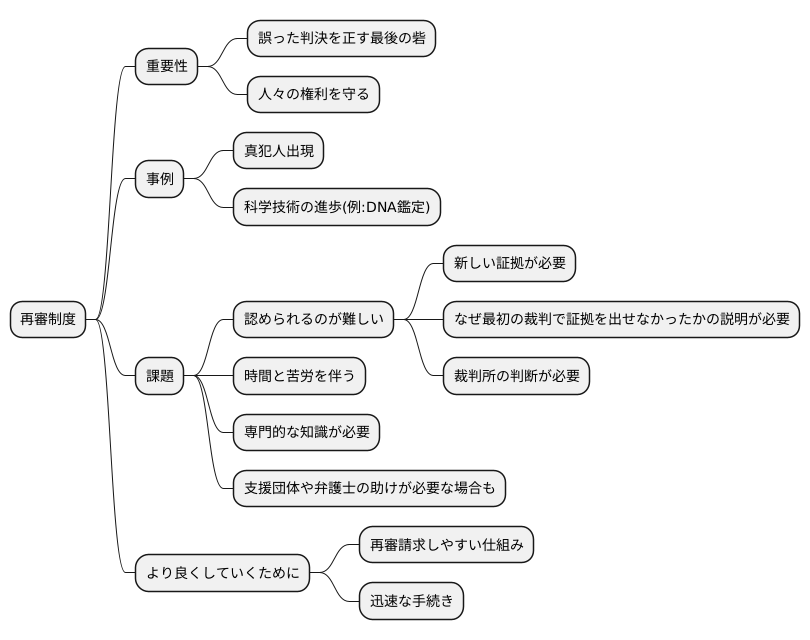

人が罪を犯していないと証明され、裁判がやり直される『再審』は、そう簡単に認められるものではありません。しかし、過去にはいくつかの事例で、再審によって正しい判決が下されています。これらの事例から、再審制度の大切さを学ぶことができます。

例えば、無実の罪で捕まった人がいたとしましょう。後に、本当の犯人が現れ、自分がやったと名乗り出たことで、裁判がやり直され、無実が証明されたケースがあります。また、科学技術の進歩によって、昔の捜査で使われた証拠の正しさが覆り、再審が認められたケースもあります。例えば、DNA鑑定技術の進歩で、以前は分からなかった事実が明らかになり、無罪を勝ち取った例などです。

これらの事例は、一度確定した判決でも、誤りを正すことができるということを示しています。再審制度は、正しく裁きを行うために、非常に大切な役割を果たしていると言えるでしょう。

しかし、再審は簡単に認められるものではありません。新しい証拠を見つけるだけでなく、なぜその証拠が最初の裁判で出せなかったのかを説明しなければなりません。さらに、裁判所が再審を始める条件を満たしていると判断する必要もあります。

再審制度は、裁判の最後の砦とも言える重要な制度です。だからこそ、慎重に進めなければなりません。再審請求が認められるまでには、長い時間と大きな苦労が伴うことが多く、専門的な法律の知識と、諦めない強い気持ちが必要です。支援団体や弁護士の助けが必要となる場合も少なくありません。冤罪を正し、人々の権利を守るためには、再審制度をより良くしていく必要があります。より多くの人が再審請求しやすい仕組みや、迅速な手続きなどを考える必要があるでしょう。

再審と証拠

裁判が確定した後でも、もし事実を誤って判断していたと判明した場合、もう一度裁判をやり直す制度があります。これを再審と言います。再審を行うかどうかを決める上で一番大切なのは、今までになかった新しい証拠があるかどうか、そしてその証拠が本当に信頼できるものかどうかです。

再審を請求するためには、確定した判決が間違っていたと証明できるだけの、確実で強力な証拠を提示しなければなりません。単なる推測や思い込みではなく、誰が見ても明らかで、きちんと裏付けのある証拠によって、判決の誤りを証明する必要があるのです。例えば、今まで出てこなかった目撃者の証言や、事件に関係する物、専門家による鑑定結果などが考えられます。これらの証拠は、確定判決が出た時には存在しなかった、あるいは何らかの理由で裁判に出せなかったものでなければなりません。

また、証拠がどれほど真実かどうかも非常に大切です。もし証拠が偽物だったり、証言が嘘だったりした場合は、再審の請求は認められません。そのため、証拠を集めたり調べたりする際には、細心の注意を払わなければなりません。弁護士や専門家の助けを借りながら、証拠が本当に正しいものかどうかを確かめる必要があります。

再審は、一度決まった判決を覆すことができる、いわば裁判における安全装置のようなものです。しかし、再審を行うことは簡単ではなく、再審の請求が認められるには、厳しい条件をクリアする必要があります。新しい証拠を見つけ出し、その証拠に基づいて徹底的に事実関係を明らかにすることが、再審を実現するための鍵となるのです。

| 再審とは | 確定した裁判のやり直し |

|---|---|

| 再審開始決定の要件 |

|

| 必要な証拠 |

|

| 証拠の信頼性 |

|

| 再審の性質 |

|

| 再審実現の鍵 | 新しい証拠の発見と、それに基づく事実関係の解明 |