家族と法律:身分権の基礎知識

調査や法律を知りたい

『身分権』というのは、親族関係に基づいて認められる権利のことですよね?例えば、親が子供を育てる権利とか…

調査・法律研究家

そうです。親が子に対して持つ監護教育権は身分権の代表的な例ですね。他にも、夫婦間の権利義務関係も身分権に含まれます。

調査や法律を知りたい

夫婦間の権利義務…というと、例えばどんなものがありますか?

調査・法律研究家

例えば、一緒に暮らす義務である同居義務や、お互いに助け合う協力扶助義務などがあります。これらも夫婦という身分に基づく権利義務、つまり身分権なのです。

身分権とは。

『身分権』とは、家族関係といった立場に基づいて認められる権利全体を指します。例えば、親が子供に対して持つ、育て守る権利や、夫婦がお互いに一緒に暮らし、助け合う義務なども、身分権に含まれます。

身分権とは

{身分権とは、家族や親族といった社会的なつながりに基づいて生まれる権利のことです。}これは、血のつながりや婚姻といった関係から生じる権利であり、単なる約束事などとは異なる、特別な権利です。例えば、親が子に対して持つ育てる責任や、夫婦間で互いに助け合う務めなどが、この身分権に含まれます。これらの権利と務めは、円満な家庭生活を送るために、法律によって守られている大切なものです。

身分権は時代や社会の変化とともに、その中身や解釈が移り変わっていくこともあります。例えば、以前は父親を中心とした家父長制的な考え方が強く、父親の権利が重んじられる傾向がありましたが、現代社会では、両親が等しく権利と務めを持つという考え方が主流となっています。このように、身分権は常に社会の状況を映しながら変化していくものと言えるでしょう。

また、身分権は個人の権利であると同時に、社会全体の秩序を保つためにも重要な役割を果たしています。家族という社会の最小単位を健全に保つことは、社会全体の安定につながるからです。そのため、法律は身分権を守り、その適切な行使を促すための様々な決まりを設けています。例えば、親権の内容や、夫婦の財産分与、相続などに関する規定がこれに当たります。具体的な内容としては、親権には子の監護教育権や懲戒権などが含まれ、夫婦の財産分与は、離婚時に夫婦が婚姻中に築いた財産を分けることを定めています。また、相続は、人が亡くなった際にその人の財産が誰にどのように受け継がれるかを定めたものです。

これらの決まりを理解することは、円満な家庭生活を送る上で、そして社会の一員として責任を果たす上で、とても大切です。特に、近年の少子高齢化や家族形態の多様化に伴い、身分権をめぐる問題は複雑化しています。例えば、離婚に伴う子どもの養育費の未払い問題や、高齢者の介護をめぐる家族間のトラブル、あるいは事実婚のカップルにおける権利関係の曖昧さなどが挙げられます。これらの問題に適切に対応するためにも、身分権に関する正しい知識を持つことが重要です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 身分権の定義 | 家族や親族といった社会的なつながりに基づいて生まれる権利。血のつながりや婚姻といった関係から生じる特別な権利。 | 親が子に対して持つ育てる責任、夫婦間で互いに助け合う務め |

| 身分権の変遷 | 時代や社会の変化とともに、その中身や解釈が移り変わっていく。 | 以前は家父長制的な考え方が主流だったが、現代社会では両親が等しく権利と務めを持つという考え方が主流。 |

| 身分権の役割 | 個人の権利であると同時に、社会全体の秩序を保つための重要な役割。家族という社会の最小単位を健全に保つことは、社会全体の安定につながる。 | 法律は身分権を守り、その適切な行使を促すための様々な決まりを設けている。 |

| 身分権に関する法律の規定 | 親権の内容、夫婦の財産分与、相続など | 親権(子の監護教育権、懲戒権など)、夫婦の財産分与(離婚時に夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける)、相続(人が亡くなった際にその人の財産が誰にどのように受け継がれるか) |

| 現代社会における身分権問題 | 少子高齢化や家族形態の多様化に伴い、身分権をめぐる問題は複雑化。 | 離婚に伴う子どもの養育費の未払い問題、高齢者の介護をめぐる家族間のトラブル、事実婚のカップルにおける権利関係の曖昧さ |

親と子の関係における身分権

親と子という関係においては、両者を結びつける特別な権利や義務、すなわち身分権が定められています。中でも重要なのが親権です。親権とは、子どもが成人するまで、その子どもを監護・教育し、財産を管理する権利と義務をまとめたものです。具体的には、子どもがどこに住むかを決める居住決定権、学校や学習内容を決める教育権、子どもの財産を守る財産管理権などが含まれます。これらの権利と義務は、子どもの幸せを守るため、法律によって親に与えられたものであり、親は責任を持ってこれらを果たさなければなりません。

通常、親権は父母が一緒に持ちますが、離婚などの場合には、どちらか一方に親権が渡ることになります。近年は、離婚後も父母が共に親権を持つ共同親権制度の導入など、子どもの幸せを第一に考えた親権のあり方が話し合われています。

親権以外にも、親と子には、扶養義務や相続権といった身分権があります。扶養義務とは、生活していくだけの収入がないときに、親族がお互いを支え合う義務です。子どもがまだ働けないうちは、親がその生活を支える義務があり、これは親にとって大切な義務です。また、相続権とは、人が亡くなったとき、その人の財産を受け継ぐ権利です。子どもは、親の財産を受け継ぐ権利を持っており、これも重要な身分権の一つです。

このように、親と子の間の身分権は、子どもの成長と幸せを守り、家族の繋がりを大切にする上で、無くてはならない役割を果たしています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 親権 | 子どもが成人するまで、その子どもを監護・教育し、財産を管理する権利と義務をまとめたもの。居住決定権、教育権、財産管理権などが含まれる。子どもの幸せを守るため、法律によって親に与えられたもの。通常、父母が一緒に持つが、離婚などの場合には、どちらか一方に渡る。近年は、共同親権制度の導入が議論されている。 |

| 扶養義務 | 生活していくだけの収入がないときに、親族がお互いを支え合う義務。子どもがまだ働けないうちは、親がその生活を支える義務がある。 |

| 相続権 | 人が亡くなったとき、その人の財産を受け継ぐ権利。子どもは、親の財産を受け継ぐ権利を持つ。 |

夫婦間の身分権

夫婦という特別な間柄には、互いに特別な権利と義務が生じます。これを夫婦間の身分権と言います。これは、夫婦として共に暮らし、支え合い、家庭を築いていく上で、大切な土台となるものです。

まず、共に生活していく上で基本となるのが同居の義務です。夫婦は同じ屋根の下で暮らし、日々の生活を共にすることが求められます。ただし、正当な理由があれば、別々に暮らすことも認められます。例えば、仕事の関係でやむを得ず離れて暮らす場合や、相手が暴力を振るうなどの事情がある場合です。

次に、夫婦は互いに協力し、助け合う義務を負います。これは、家事や育児、仕事など、生活のあらゆる面で互いを支え合うことを意味します。どちらか一方だけが負担を背負うのではなく、夫婦が対等な立場で協力し合うことが大切です。

貞操を守る義務も、夫婦間の重要な約束事です。これは、配偶者以外の人と親密な関係を持たないことを意味します。夫婦間の信頼関係を保つ上で、貞操は大切な要素となります。

さらに、夫婦には互いに扶養する義務があります。これは、生活に困っている配偶者を支える義務であり、経済的な援助だけでなく、精神的な支えも含みます。

財産に関しても、夫婦間には特別なルールがあります。結婚生活中に夫婦が共に築き上げた財産は、原則として共有財産となります。離婚する際には、この財産を公平に分け合うことになります。ただし、夫婦間で特別な取り決めがあれば、その取り決めに従うことになります。

近年、夫婦別姓や同性婚など、夫婦のあり方に関する様々な議論が交わされています。社会の変化に伴い、夫婦間の身分権についても、時代に合った見直しが必要とされているのです。これらの議論は、今後の法律や制度に大きな影響を与える可能性があります。

| 夫婦間の身分権 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 同居の義務 | 同じ屋根の下で暮らし、日々の生活を共にする。 | 正当な理由(仕事、暴力など)があれば別居も認められる。 |

| 相互扶助の義務 | 家事、育児、仕事など、生活のあらゆる面で互いに協力し、助け合う。 | 夫婦が対等な立場で協力することが大切。 |

| 貞操の義務 | 配偶者以外の人と親密な関係を持たない。 | 夫婦間の信頼関係を保つ上で重要。 |

| 扶養の義務 | 生活に困っている配偶者を支える(経済的・精神的)。 | |

| 財産 | 結婚生活中に共に築き上げた財産は原則共有財産。離婚時は公平に分割。 | 夫婦間で特別な取り決めがあれば、それに従う。 |

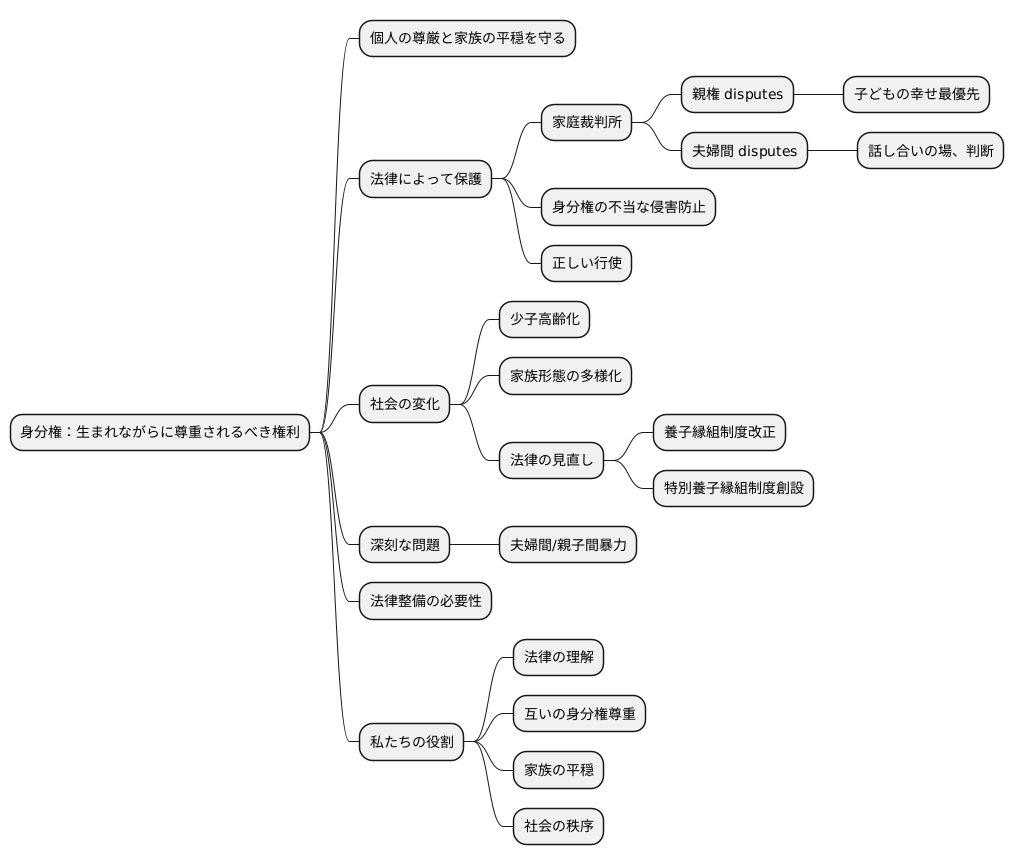

身分権の法的保護

人は誰でも、生まれながらに尊重されるべき権利を持っています。その中でも、家族に関する権利、すなわち身分権は、個人の尊厳と家族の平穏を守る上で非常に大切なものです。この身分権は、法律によってしっかりと守られています。

例えば、親が子どもをどのように育てるか、つまり親権の行使について意見が合わない場合には、家庭裁判所が間に入って、子どもの幸せを何よりも大切にして解決へと導きます。また、夫婦間で問題が起きた場合も、家庭裁判所が話し合いの場を設けたり、判断を下したりすることで解決を助けます。これらの仕組みは、身分権が不当に侵害されることを防ぎ、正しく行使されるようにするために設けられています。

時代とともに社会のあり方も変わり、家族の形も多様化しています。少子高齢化や様々な家族形態の出現といった社会の変化に合わせて、身分権を守る法律も見直しが進められています。例えば、養子縁組制度の改正や、特別養子縁組制度の創設などは、社会の変化に対応した工夫と言えるでしょう。

また、夫婦間や親子間での暴力といった深刻な問題も発生しています。これらの問題に対処するためにも、身分権に関する法律の整備は欠かせません。

身分権は、私たちの日常生活に深く関わる大切な権利です。だからこそ、法律によって適切に保護される必要があるのです。私たちは、これらの法律を正しく理解し、互いの身分権を尊重することで、家族の平穏と社会の秩序を守っていくという大切な役割を担っているのです。

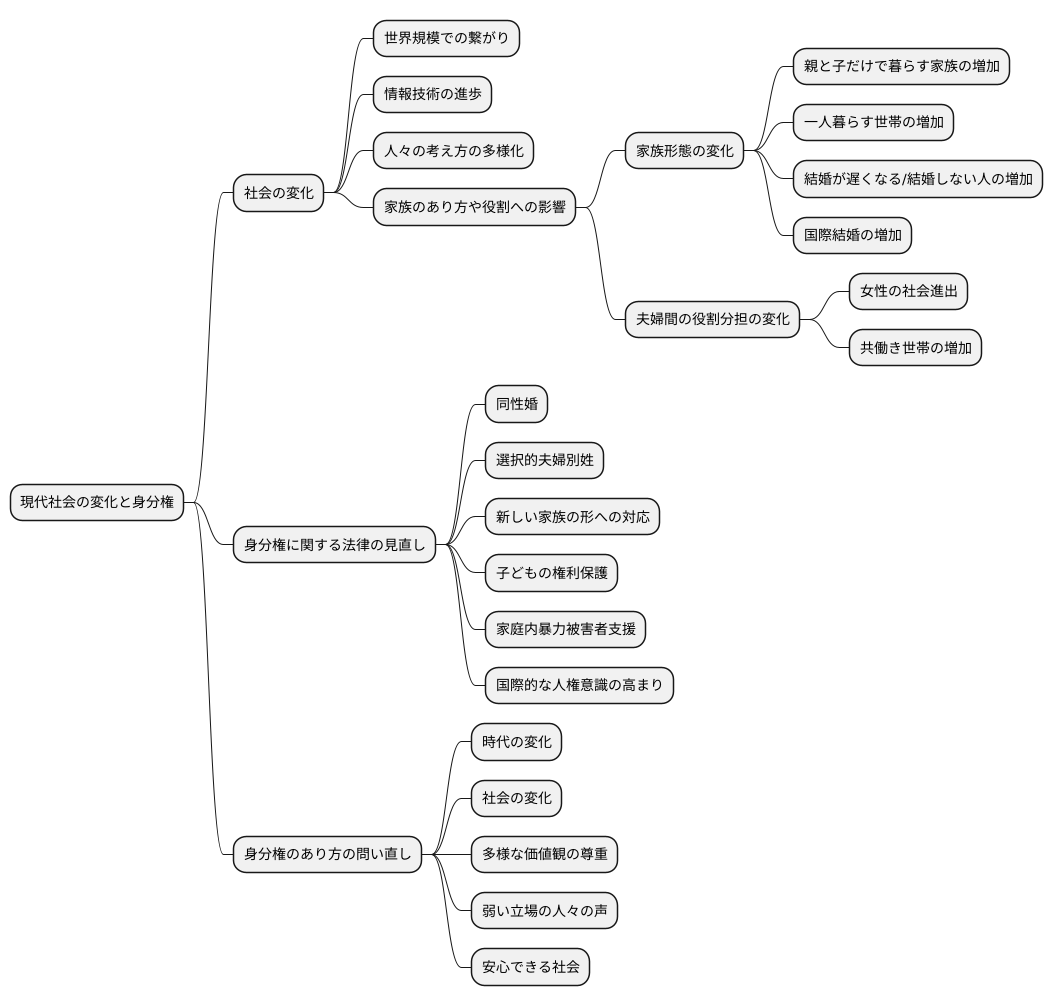

変化する社会と身分権

現代の世の中は、世界規模での繋がりや情報技術の進歩、人々の考え方の多様化など、めまぐるしい変化を遂げています。これらの変化は、家族のあり方や役割にも大きな影響を及ぼし、親子や夫婦といった関係で生じる権利や義務、すなわち身分権のあり方も変わりつつあります。

例えば、親と子だけで暮らす家族や一人で暮らす世帯の増加、結婚が遅くなることや結婚しない人の増加、国籍の異なる人同士の結婚の増加など、家族の形は実に様々になっています。また、女性の社会進出や夫婦共に働く世帯の増加に伴い、夫婦間で家事や育児を分担する形も変化しています。

これらの変化に対応するため、身分権に関する法律も、時代の流れに合わせて見直す必要があります。例えば、同性同士の結婚を認めるか否か、夫婦がそれぞれ結婚前の名字を使い続ける制度を導入するか否かなど、新しい家族の形に対応するための法律の整備が求められています。また、世界的に人権への意識が高まっていることを受けて、子どもの権利を守る取り組みや、家庭内暴力の被害者への支援など、身分権に関する国際的な話し合いも活発になっています。これらの話し合いは、日本の法律制度にも影響を与える可能性があります。

身分権は、時代や社会の変化に合わせて、常にそのあり方が問われています。私たちは、これらの変化を理解し、社会全体が幸せになるような身分権のあり方を考えていく必要があります。そのためには、様々な立場の人々の意見に耳を傾け、多様な価値観を尊重しながら、話し合いを深めていくことが重要です。特に、弱い立場にある人々の声にしっかりと耳を傾け、誰もが安心して暮らせる社会を作っていくために、身分権のあり方を共に考えていく必要があるでしょう。