家庭の問題と裁判所の役割

調査や法律を知りたい

「家事事件」って、普通の裁判と何が違うんですか?

調査・法律研究家

良い質問ですね。家事事件は、家族や親族の間で起こる揉め事を取り扱う事件のことです。普通の民事事件や刑事事件とは違い、当事者間の感情的な対立が強い場合が多いので、法律だけでなく、気持ちの面も考えて解決していく必要があるんです。

調査や法律を知りたい

なるほど。確かに家族や親族だと感情的になりやすいですよね。具体的にはどんな事件があるんですか?

調査・法律研究家

例えば、離婚や相続、親権の問題などが家事事件にあたります。これらの事件は、家庭裁判所で、それぞれの事情に合わせた手続きで解決を図ります。プライバシーにも配慮しながら、関係が少しでも良くなるように努めるんですよ。

離婚における「家事事件」とは。

「家庭内の揉め事(離婚や相続など、家族や親戚の間での争いといった、家庭に関する出来事のことです。普段耳にする「民事事件」や「刑事事件」とは別のものです。)について」について説明します。家族や親戚の間の揉め事は、感情的な対立になりやすいので、法律だけでなく、お互いの気持ちや感情も考えて解決する必要があります。また、個人のプライバシーに配慮し、裁判所が適切なサポートをすることも重要です。家庭裁判所は、家族や親戚の問題を穏便に解決するために、それぞれの事情に合った方法で、親身になって対応する仕組みになっています。解決のためには、審判や調停といった方法が用意されていて、場合によっては、裁判所の指示に従うように促す手続きもあります。

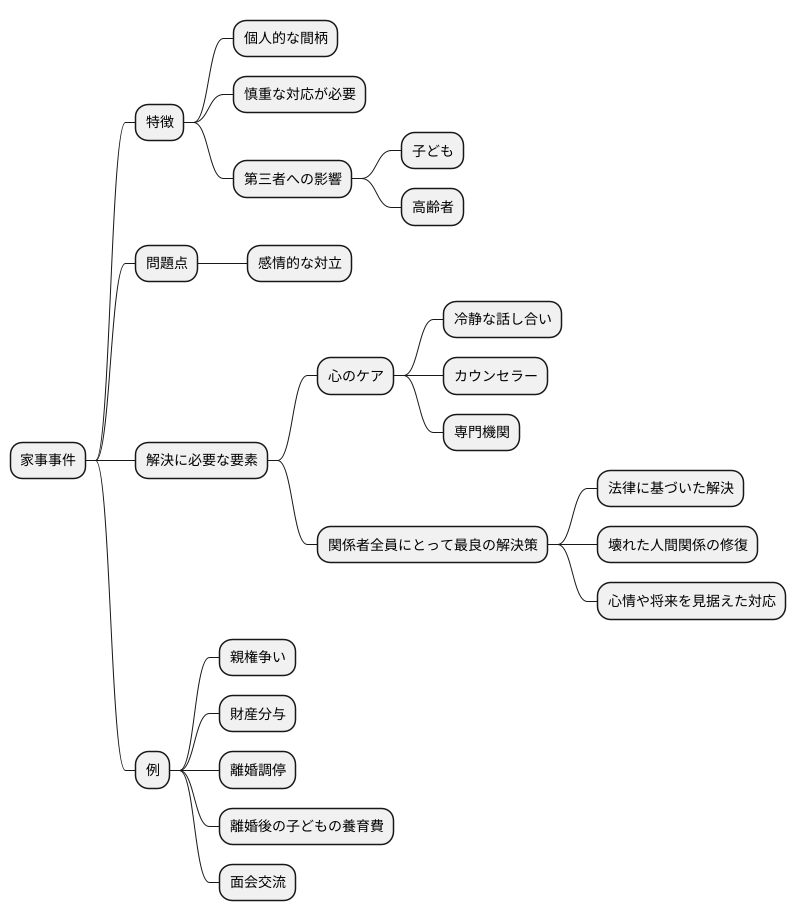

家事事件とは

家事事件とは、家族や親族の間で起こるもめごとを解決するための裁判の手続きです。夫婦間の離婚問題や、亡くなった方の遺産相続、親子関係に関する問題などが家事事件にあたります。私たちが暮らしの中でよく耳にする民事事件や刑事事件とは性質が異なり、家事事件は親族間の個人的な感情の縺れが深く関わっている場合が多く、法律だけを当てはめて解決できるほど単純ではありません。

当事者間にある感情的な対立を丁寧に解きほぐし、関係修復の可能性を模索しながら、それぞれの立場や気持ちを尊重した解決策を見出すことが重要となります。そのため、裁判所は中立的な立場から、関係者一人ひとりの事情に寄り添い、より良い解決方法を共に考えていく姿勢が求められます。

例えば、離婚する場合、財産分与や子どもの養育費、親権などをめぐって夫婦間で激しい対立が生じることがあります。このような場合、裁判所は、それぞれの言い分を丁寧に聞き取り、双方が納得できるような解決策を探っていきます。子どもがいる場合には、子どもの福祉を最優先に考え、面会交流の方法などについても、両親と十分に話し合いを重ねます。

また、相続においては、遺産の分割方法をめぐって、相続人同士で争いが起こることがあります。複雑な家族関係や感情的な対立が背景にある場合、裁判所は、それぞれの事情を理解し、公平な遺産分割となるよう調整を行います。

家事事件は家庭内の問題であるため、プライバシー保護にも最大限の配慮が必要です。裁判所は、関係者のプライバシーを守りつつ、円満な解決を目指して手続きを進めていきます。このように、家事事件は、単なる法律の適用だけでなく、関係者への丁寧な対応とプライバシーへの配慮が求められる特殊な事件と言えるでしょう。

| 家事事件の概要 | 詳細 | 裁判所の役割 |

|---|---|---|

| 定義 | 家族や親族間で起こるもめごとを解決するための裁判手続き (例: 離婚、遺産相続、親子関係問題) | 中立的な立場から、関係者一人ひとりの事情に寄り添い、より良い解決方法を共に考えていく |

| 特徴 | 親族間の個人的な感情の縺れが深く関わっている場合が多く、法律だけを当てはめて解決できるほど単純ではない | 感情的な対立を丁寧に解きほぐし、関係修復の可能性を模索しながら、それぞれの立場や気持ちを尊重した解決策を見出す |

| 離婚問題 | 財産分与、子どもの養育費、親権などをめぐって夫婦間で激しい対立が生じることがある | それぞれの言い分を丁寧に聞き取り、双方が納得できるような解決策を探る。子どもがいる場合は、子どもの福祉を最優先に考え、面会交流の方法などについても両親と十分に話し合いを重ねる |

| 相続問題 | 遺産の分割方法をめぐって、相続人同士で争いが起こることがある | それぞれの事情を理解し、公平な遺産分割となるよう調整を行う |

| プライバシー保護 | 家庭内の問題であるため、プライバシー保護にも最大限の配慮が必要 | 関係者のプライバシーを守りつつ、円満な解決を目指して手続きを進める |

家庭裁判所の役割

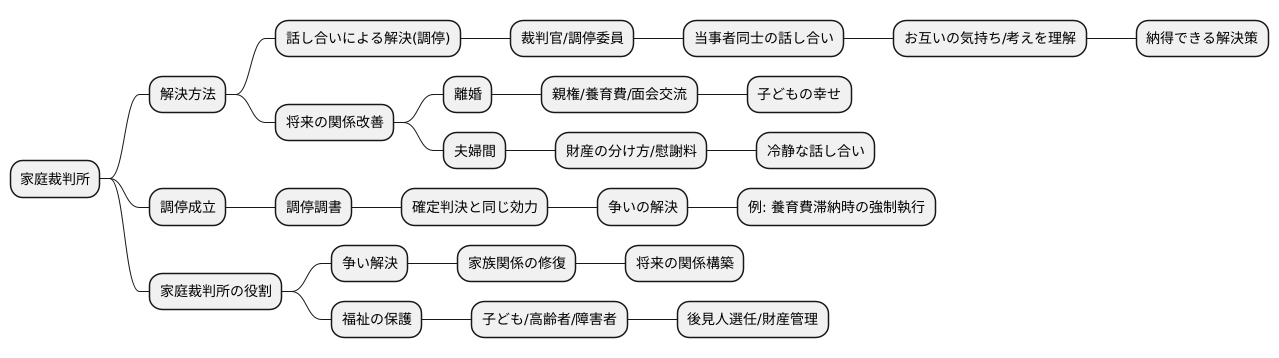

家族に関わるもめごとを解決する場として、家庭裁判所があります。家庭裁判所は、よくある裁判所とは違い、話し合いによる解決を重視しています。調停と呼ばれるこの話し合いの場では、裁判官や調停委員が間に入り、当事者同士が直接話し合うことで、お互いの気持ちや考えを理解し合い、納得できる解決策を探っていきます。

これは、裁判による一方的な勝敗を決めるのではなく、当事者自身で解決策を見つけることで、将来の関係改善にもつながると期待されています。たとえば、離婚の場合、親権や養育費、面会交流など、子どもに関わる大切な取り決めをしなければなりません。調停では、感情的な対立を避け、子どもの幸せを第一に考えた話し合いを進めることができます。また、夫婦間で財産の分け方や慰謝料について争いがある場合も、調停を通して、冷静に話し合い、双方が納得できる合意を目指すことができます。

調停で合意に達した場合、調停調書という文書が作成されます。この調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、当事者間の争いを確実に解決することができます。例えば、養育費の支払いが滞った場合、調停調書に基づいて強制執行の手続きを取ることが可能です。

このように、家庭裁判所は、争いを解決するだけでなく、家族関係の修復や将来の関係構築まで考えた、温かい支援をする場と言えるでしょう。子どもや高齢者、障害のある人の福祉を守るための役割も担っており、後見人選任の審判や、財産管理の監督など、様々な形で家族を支えています。家庭裁判所は、家族の幸せを守るための、なくてはならない存在なのです。

審判と調停

家庭内の揉め事を解決する手段として、大きく分けて話し合いによる解決を目指す調停と、裁判官による判断を仰ぐ審判の二つの手続きがあります。

調停は、家庭裁判所の調停委員を交えて、当事者同士が直接話し合い、互いに譲り合いながら解決策を探る手続きです。調停委員は、中立的な立場で当事者の話を聞き、合意形成を支援します。この手続きの良い点は、当事者間の感情的なわだかまりを解きほぐし、将来の関係修復を図りながら、納得のいく解決を目指すことができる点です。

一方、審判は、調停での合意が成立しなかった場合や、調停に適さない事件、例えば相手方が話し合いに応じない場合などに利用される手続きです。審判では、裁判官が当事者双方から提出された証拠を基に、法律に照らして判断を下します。調停とは異なり、裁判官の出した判断には強制力があるため、当事者はその決定に従わなければなりません。従わない場合は、強制執行の手続きが取られることもあります。

例えば、離婚する場合、財産分与や子どもの養育費、親権などを巡って争いになるケースがあります。こうした場合、調停で話し合いによる解決を試み、合意に至らなかった場合は、審判手続きに移行し、裁判官による判断を仰ぐことになります。

このように、家庭内の問題は、事件の性質や当事者の状況に応じて、調停と審判という二つの手続きを使い分けることができます。当事者の希望も考慮しながら、最適な手続きを選択することで、より円満な解決を図ることが期待されます。

| 項目 | 調停 | 審判 |

|---|---|---|

| 解決方法 | 話し合い(調停委員の支援) | 裁判官の判断 |

| 特徴 | 将来の関係修復を図りながら、納得のいく解決を目指す。 | 裁判官の出した判断には強制力がある。 |

| 利用場面 | 当事者同士が話し合い、互いに譲り合いながら解決策を探る。 | 調停での合意が成立しなかった場合や、調停に適さない事件。 |

| 決定 | 合意に基づく | 裁判官による法的拘束力のある決定 |

| 例 | 離婚における財産分与、養育費、親権など | 離婚における財産分与、養育費、親権など |

履行勧告という制度

家庭の揉め事を解決する手段として、家事事件特有の手続きである「履行勧告」という制度があります。これは、家庭裁判所における調停や審判で決まった内容が実行されない場合に、裁判所が当事者に履行を強く促す手続きです。

例えば、離婚後に子どもを育てる費用である養育費の支払いが滞っている場合を考えてみましょう。支払う義務を負う側が支払いを怠っているとき、家庭裁判所は、支払いをきちんと行うように勧告することができます。これは単なるお願いではありません。裁判所からの正式な勧告であるため、当事者にとって履行への心理的な圧力となります。また、この手続きは、相手方に支払いを促すための準備段階としても位置付けられます。

履行勧告に従わない場合は、より強い強制力を持つ「間接強制」という手段に移行することがあります。間接強制とは、金銭の支払いを命じる審判や調停の内容が履行されない場合、裁判所が一定期間ごとに一定額の支払いを命じる制度です。例えば、一ヶ月ごとに決められた金額を支払うように命じ、従わない場合はさらに制裁金を科すといった方法が取られます。

なぜこのような制度があるのでしょうか。それは、家事事件の多くが、お金の支払いのような経済的な問題だけでなく、家族関係というデリケートな問題を含んでいるからです。単に法律に基づいて判断するだけでは、問題の根本的な解決には繋がりません。当事者間の感情的な対立を悪化させ、かえって問題を複雑にする可能性もあります。そのため、履行勧告や間接強制といった段階的な手続きを設けることで、当事者同士の話し合いを促し、より実効性のある解決を図ろうとしているのです。これは、家事事件における紛争解決の重要な特徴と言えるでしょう。

事案の性質と配慮

家事事件は、家族や親族といった、ごく個人的な間柄における争いごとを取り扱います。そのため、他の事件に比べて、より慎重な対応が必要となります。当事者に関わる秘密を守ることはもちろんのこと、事件の内容によっては、子どもやお年寄りの家族など、関係する第三者への影響も考えなければなりません。例えば、親権争いにおいては、子どもの福祉を最優先に考え、精神的な負担を最小限に抑えるよう配慮する必要があります。また、財産分与に際しては、高齢の親の生活保障に支障がないかどうかも確認しなければなりません。

さらに、感情的な対立が激しい場合には、関係者に対する心のケアも大切です。例えば、離婚調停では、当事者同士が冷静に話し合えるよう、調停委員が間に入り、感情の整理を助ける役割を担います。また、必要に応じて、カウンセラーや専門機関を紹介することもあります。

家庭裁判所は、これらの点を踏まえ、関係者全員にとって最良の解決方法を探るため、様々な角度から事件を調べ、適切な判断を下すことが求められています。これは、ただ法律を当てはめるだけでなく、壊れた人間関係を修復し、新たに築き直すといった、より広い視野を持つ必要があることを示しています。例えば、離婚後の子どもの養育費や面会交流について、両親が協力して子どもにとって最善の環境を整えられるよう、家庭裁判所が間に入り、調整を行うこともあります。このように、家事事件は、法律に基づいた解決だけでなく、関係者の心情や将来を見据えた対応が求められるのです。