立証不要?裁判所に顕著な事実とは

調査や法律を知りたい

先生、『裁判所に顕著な事実』って、どういう意味ですか?難しくてよくわからないです。

調査・法律研究家

そうだね、少し難しいね。簡単に言うと、みんなが知っている事実や、裁判官が仕事で知っている事実のことだよ。例えば、歴史的な出来事や大きな災害、あとは裁判官がすでに他の裁判で知った事実などだね。これらは改めて証拠を出さなくても良いとされているんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、例えば、関東大震災は『裁判所に顕著な事実』ってことですね?

調査・法律研究家

その通り!まさに、関東大震災のような歴史的な大災害は、『裁判所に顕著な事実』にあたるね。改めて証拠を提出する必要はないんだよ。

裁判所に顕著な事実とは。

裁判で、証拠によって事実が確かめられなくても、誰でもそうだと納得できるような事実のことを「裁判所に明白な事実」といいます。これは、例えば歴史上の出来事や大きな災害といった誰もが知っている事実や、裁判官が仕事の中で知った事実などです。これらの明白な事実は、わざわざ証拠を挙げて証明する必要はありません。

はじめに

裁判では、真偽を明らかにするために、証拠を土台として事実を確かめていく手順が欠かせません。しかし、証拠を挙げなくても、真実と認められる事実があります。それが「裁判所に顕著な事実」です。これは、証拠による確認がなくても、道理にかなった判断だと誰もが納得する事実を指します。

たとえば、誰もが知っているような自然科学上の法則、例えば「物は高いところから低いところへ落ちる」といった内容は、改めて証拠を提出するまでもなく、真実と認められます。これは、万有引力の法則に基づくものであり、物理学の基礎知識として広く知られています。このような事実は、裁判の場においても、改めて証明する必要なく、真実と認められるのです。

また、社会常識や一般常識、例えば「日本では車は左側通行である」といった事実も、裁判所に顕著な事実として扱われます。これは、道路交通法で定められており、日本国内であれば誰もが知っている共通認識と言えるでしょう。このような社会のルールや習慣に関わる事柄も、改めて証拠を示す必要なく、裁判所は真実と認めます。

さらに、過去の判決で確定した事実や、官庁が作成した公文書の内容なども、裁判所に顕著な事実として扱われることがあります。過去の判決で確定した事実は、既に法的拘束力を持つものとして確定されているため、改めて争う余地はありません。また、官庁が作成した公文書は、公的な機関が作成した正式な記録であるため、高い信頼性を持つものとして扱われます。

このように、裁判所に顕著な事実は、証拠がなくても真実と認められる事実であり、裁判をスムーズに進める上で重要な役割を果たします。改めて証拠を提出する手間を省き、裁判の効率化に繋がるだけでなく、誰もが納得できる客観的な判断基準を提供することで、裁判の公正さを保つことにも貢献するのです。

| 裁判所に顕著な事実 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 自然科学上の法則 | 広く知られた自然科学の法則は、証拠なく真実と認められる。 | 物は高いところから低いところへ落ちる(万有引力の法則) |

| 社会常識・一般常識 | 社会のルールや習慣に関する共通認識は、証拠なく真実と認められる。 | 日本では車は左側通行(道路交通法) |

| 確定判決・公文書 | 過去の判決で確定した事実や官庁が作成した公文書は、高い信頼性を持つため証拠なく真実と認められる。 | 過去の判決内容、戸籍謄本など |

顕著な事実の種類

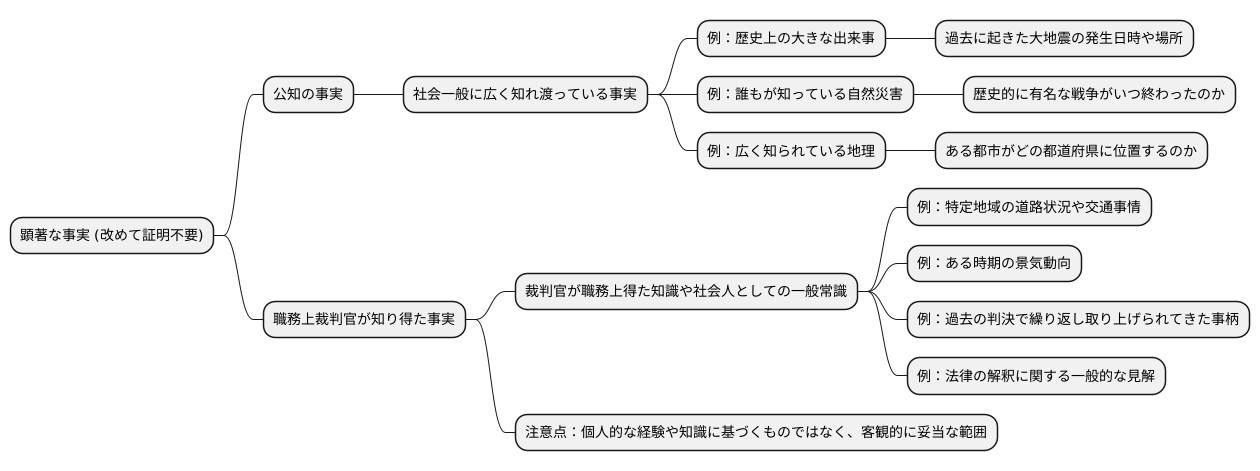

裁判で取り扱われる事実の中には、改めて証明する必要がない「顕著な事実」と呼ばれるものがあります。これは大きく二つに分けられます。一つは「公知の事実」です。これは、社会一般に広く知れ渡っている事実のことを指します。例えば、歴史上の大きな出来事や、誰もが知っている自然災害などがこれに当たります。具体的には、過去に起きた大地震の発生日時や場所、歴史的に有名な戦争がいつ終わったのかといった事実は、改めて証拠を提出せずとも、裁判でも真実であると認められます。 広く知られている地理に関する情報、例えば、ある都市がどの都道府県に位置するのかといった情報も含まれます。

もう一つは「職務上裁判官が知り得た事実」です。これは、裁判官がこれまでの裁判の審理を通して得た知識や、社会人として一般常識として持っている知識に基づく事実のことです。例えば、特定地域の道路状況や交通事情、ある時期の景気動向などは、裁判官が職務上知り得た事実として、改めて証明しなくても事実と認められる場合があります。また、過去の判決で繰り返し取り上げられてきた事柄や、法律の解釈に関する一般的な見解なども含まれます。 ただし、これらの「職務上知り得た事実」は、裁判官の個人的な経験や知識に基づくものであってはならず、客観的に見て妥当な範囲に留まる必要があります。 公知の事実と同様に、裁判の迅速な進行に役立つ重要な要素となります。

立証の必要性

裁判では、自分の言い分が正しいと認めてもらうために、証拠を示すことが基本です。普通は、主張する事柄について証拠を提出し、それが真実だと証明しなければなりません。これは、まるでパズルのピースを一つずつはめていくような作業で、それぞれのピースが証拠となり、全体像が完成すると真実が明らかになる、という仕組みです。

しかし、中にはわざわざ証拠を提出しなくても良い場合があります。それが「裁判所に顕著な事実」です。これは、裁判官がすでに知っている、周知の事実のことを指します。例えば、太陽が東から昇り西に沈むことや、一年は十二か月であることなど、誰もが知っている明白な事実です。このような事実は、改めて証拠を提出して証明するまでもなく、裁判官も当然のこととして理解しています。

裁判では、一つ一つの事実を証明していく作業に多くの時間と労力がかかります。証拠を集め、整理し、裁判で提示するためには、多大な手間がかかるのです。もし、すべての事実について証拠を要求されたら、裁判はいつまでたっても終わりません。そこで、裁判所に顕著な事実は立証を不要とすることで、裁判をスムーズに進め、時間を節約することができるのです。これは、裁判の効率化に大きく貢献し、迅速な解決を可能にします。いわば、すでに完成しているパズルの部分を省略して、必要な部分だけを埋めていくようなものです。これにより、裁判手続きが簡素化され、より重要な争点に集中できるようになります。

| 裁判における証拠の原則 | 説明 | 例 | メリット |

|---|---|---|---|

| 原則 | 自分の主張を立証するためには証拠が必要 | パズルのピースのように、証拠を集めて真実を明らかにする | – |

| 例外(裁判所に顕著な事実) | 周知の事実は証拠不要 | 太陽が東から昇ること、1年は12ヶ月であること | 裁判の効率化、迅速な解決、重要な争点への集中 |

具体例

裁判では、誰もが知っている周知の事実や裁判官が既に知っている事実は、改めて証明しなくても良いことになっています。これは、裁判をスムーズに進めるための大切なルールです。

例えば、2011年3月11日に起きた東日本大震災は、広く知られた事実です。ですから、裁判でこの震災が起きた日時や規模、被害を受けた地域について、改めて資料などを出す必要はありません。裁判官も当然のこととして知っています。

また、裁判官が過去の裁判で扱った事件の内容も、改めて証明する必要はありません。裁判官は、仕事柄、様々な事件を経験します。その中で得た知識は、次の裁判でも活かされます。例えば、ある地域の土地の値段の相場や、ある業界の習慣などは、裁判官が過去の裁判で既に知っている場合が多いです。ですから、改めて資料などを提出しなくても良いと判断されることがあります。

他にも、太陽が東から昇り西に沈むことや、一年に四季があることなど、誰もが知っている自然の摂理も、裁判で改めて証明する必要はありません。また、法律で決められていることも同様です。例えば、日本の成人は二十歳以上であることは、法律で定められていますので、改めて証明する必要はありません。

このように、裁判では、広く知られている事実や裁判官が既に知っている事実を改めて証明する必要はありません。これは、時間と労力を節約し、裁判を効率的に進めるために重要なルールです。無駄な手続きを省くことで、より重要な争点に集中することができます。これらの例からも、周知の事実や裁判官が既に知っている事実は、裁判の手続きを円滑に進める上で大きな役割を果たしていることが分かります。

| 分類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 周知の事実 | 広く一般に知られている事実 | 東日本大震災の発生日時、規模、被災地域 |

| 裁判官が既に知っている事実 | 過去の裁判で扱った事件の内容、専門知識 | 地域の土地の値段の相場、業界の習慣 |

| 自然の摂理 | 誰もが知っている自然現象 | 太陽が東から昇り西に沈むこと、四季の存在 |

| 法律で定められた事実 | 法律で明確に規定されている内容 | 日本の成人は二十歳以上であること |

顕著な事実とそうでない事実の境界線

裁判で重要なのは、誰もが知っている事実と、そうでない事実を区別することです。当たり前の事実であれば、わざわざ証明する必要はありません。例えば、「地球は丸い」とか「太陽は東から昇る」といったことは、誰でも知っています。このような自明の理を「顕著な事実」と言います。一方、そうでない事実は、証拠を挙げて裁判官に納得してもらう必要があります。例えば、「被告人は犯行時刻に現場にいた」というような主張は、証拠によって裏付けなければなりません。

ところが、顕著な事実かそうでない事実かの線引きは、必ずしもはっきりしているわけではありません。裁判官の考え方次第で変わることもあります。一般常識のように思える事柄でも、裁判官によっては証拠が必要だと判断される場合もあるのです。特に、ある特定の職業の人だけが知っているような事実は、顕著な事実と認められない可能性が高くなります。例えば、医師であれば当然知っているような医療知識でも、裁判官は専門家ではないので、顕著な事実とは認めないかもしれません。ですから、「これは誰でも知っていることだろう」と安易に考えてはいけません。思い込みで判断せず、弁護士に相談して、どの事実を証明する必要があるのかを慎重に検討することが大切です。

専門的な知識が必要な事柄は、特に注意が必要です。裁判官は、専門家ではないため、当然のこととして受け入れてくれない可能性が高いです。例えば、ある機械の欠陥が原因で事故が起きたと主張する場合、その機械の構造や欠陥について、専門的な説明が必要になります。このような場合は、専門家を証人として呼ぶ、あるいは専門家の意見書を提出するなど、適切な証拠を準備しておくことが重要です。曖昧なまま裁判に臨むと、主張が認められず、不利な結果になる可能性があります。事前の準備を怠らず、弁護士とよく相談して、万全の体制で裁判に臨みましょう。

| 事実の種類 | 説明 | 例 | 裁判での扱い |

|---|---|---|---|

| 顕著な事実 | 誰もが知っている自明の理 | 地球は丸い、太陽は東から昇る | 証明不要 |

| 顕著な事実ではない事実 | 証拠によって証明が必要な事実 | 被告人は犯行時刻に現場にいた | 証拠による裏付けが必要 |

| 専門的事実 | 専門的な知識が必要な事実 | 機械の欠陥が原因で事故が起きた | 専門家証人や意見書などが必要 |

まとめ

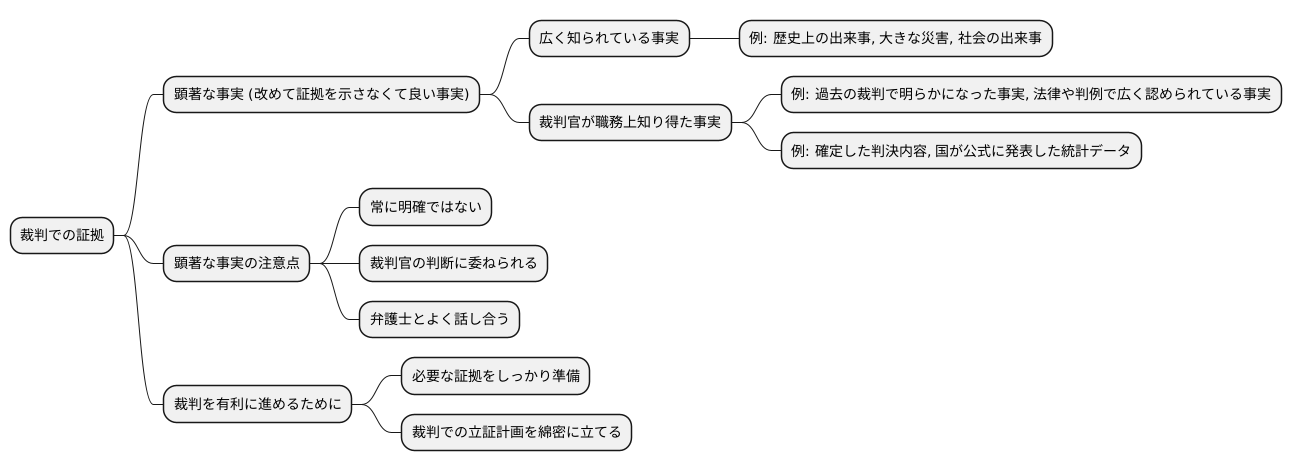

裁判では、真偽を確かめるための証拠が必要です。しかし、中には証拠を改めて示さなくても良い事実があります。これを顕著な事実と言い、裁判を速やかに進めるために重要な考え方です。顕著な事実には大きく分けて二つの種類があります。一つは、広く知られている事実。例えば、歴史上の出来事や大きな災害、誰もが知っているような社会の出来事などです。もう一つは、裁判官が職務上知り得た事実です。これは過去の裁判で既に明らかになった事実や、法律や判例で広く認められている事実などが該当します。

例えば、過去の裁判で既に確定した判決内容や、国が公式に発表した統計データなどは、改めて証拠として提出せずとも、顕著な事実として裁判で用いることができます。また、誰もが知っているような歴史上の出来事や、大きな地震、噴火といった自然災害も、改めて証拠を示す必要はありません。これらの事実は、裁判官が既に知っている、もしくは簡単に確認できるものだからです。

しかし、どのような事実が顕著な事実として認められるかは、常に明確なわけではありません。裁判官の判断に委ねられる部分も大きいため、難しいところです。ある裁判官にとっては明白な事実でも、別の裁判官にとっては証拠が必要と判断される場合もあります。そのため、裁判では弁護士とよく話し合い、どの事実を立証する必要があるのかを慎重に検討することが重要です。必要な証拠をしっかり準備し、裁判での立証計画を綿密に立てることが、裁判の結果を大きく左右するでしょう。顕著な事実を適切に理解し、活用することで、裁判をスムーズに進めることができます。