遺言執行者:役割と重要性

調査や法律を知りたい

先生、「遺言執行者」って、どんな人ですか?

調査・法律研究家

亡くなった人が書いた遺言の内容を実行する人のことだよ。例えば、財産を誰にどれだけ分けるかとか、そういうことが書いてある遺言の内容を実現していく役割を持っているんだ。

調査や法律を知りたい

もし、遺言に書いてあるとおりに実行してくれる人が誰もいなかったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

そういう時は、関係者から頼まれて、家庭裁判所が代わりに実行してくれる人を決めるんだよ。

遺言執行者とは。

『ゆいごんしっこうしゃ』について説明します。ゆいごんしっこうしゃとは、ゆいごんを書いた人が亡くなった後、そのゆいごんの内容を実現させる人のことです。ゆいごんとは、ゆいごんを書いた人が亡くなった後に、財産などに関する希望を記したものです。ゆいごんは、書いた人が亡くなった後に効力が発生します。ゆいごんを書いた人はすでに亡くなっているので、自分でゆいごんの内容を実行することはできません。そのため、ゆいごんで、ゆいごんの内容を実行するゆいごんしっこうしゃを指定することができます(民法1006条)。ゆいごんしっこうしゃは、相続人の代理人として、相続された財産の管理など、ゆいごんを実行するために必要なすべてのことを行う権利と責任を持っています。亡くなった人の預金を引き出したり解約したり、不動産の名義を変更したり、亡くなった人の残した借金を支払ったりなど、様々な業務を行います(民法1011条、1012条)。もし、ゆいごんしっこうしゃがいない場合は、関係者の求めによって、家庭裁判所がゆいごんしっこうしゃを選びます(民法1010条)。

遺言執行者の定義

人が亡くなった後、その方の残した財産や願い事を記した文書を遺言と言います。この遺言に書かれた内容を実現するために、故人に代わって様々な手続きや処理を行うのが遺言執行者です。いわば、故人の代理人として、最後の務めを全うする大切な役割を担います。

具体的には、遺言書の内容に従って、故人の財産を相続人へ適切に分配することが主な仕事です。預貯金や不動産、株券などの財産を、遺言で指定された相続人に渡す手続きを行います。また、故人に借金があった場合には、その返済も遺言執行者の仕事です。債権者への対応や、必要に応じて財産を売却して返済に充てるなど、故人の財産を管理し、負債を整理する責任があります。

さらに、遺言執行者は、相続に関する様々な手続きも行います。相続人の確定や、必要書類の収集、役所への届け出など、複雑な手続きを代行します。場合によっては、弁護士や税理士などの専門家と連携し、円滑な相続手続きを進める必要もあります。これらの手続きには、法律や手続きに関する知識が必要となるため、遺言執行者には、専門的な知識や事務処理能力が求められます。

故人の意思を尊重し、遺言の内容を忠実に実行することが、遺言執行者の最も重要な責務です。故人の残したメッセージを正しく理解し、公平かつ誠実に職務を遂行することで、相続人たちが円満に遺産を相続できるようサポートします。遺言執行者は、故人の最期の願いを叶え、円滑な相続を実現するための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 遺言執行者の役割 | 具体的な仕事内容 |

|---|---|

| 故人の代理人として最後の務めを全うする | 遺言書の内容に従って、故人の財産を相続人へ適切に分配する。預貯金、不動産、株券などの財産を、遺言で指定された相続人に渡す手続きを行う。 故人に借金があった場合、債権者への対応や、必要に応じて財産を売却して返済に充てるなど、故人の財産を管理し、負債を整理する。 |

| 相続に関する様々な手続きを行う | 相続人の確定、必要書類の収集、役所への届け出など、複雑な手続きを代行する。場合によっては、弁護士や税理士などの専門家と連携し、円滑な相続手続きを進める。 |

| 故人の意思を尊重し、遺言の内容を忠実に実行する | 故人の残したメッセージを正しく理解し、公平かつ誠実に職務を遂行することで、相続人たちが円満に遺産を相続できるようサポートする。 |

| 円滑な相続を実現するための重要な役割を担う | 専門的な知識や事務処理能力が求められる。 |

遺言執行者の選任方法

人は誰しもいつかは亡くなります。亡くなった後に残される財産をどのように扱うか、その指示書となるのが遺言書です。そして、この遺言書に書かれた内容を実現する役割を担うのが遺言執行者です。

遺言執行者は、故人が生前に遺言書の中で指定することができます。故人は、自分の財産を適切に管理し、遺言の内容を確実に実行してくれるであろうと信頼できる人物を選びます。一般的には、家族や親しい友人、あるいは法律の専門家である弁護士などが選ばれることが多いでしょう。

しかし、遺言書に遺言執行者の指定がない場合もあります。また、指定されていた人が、高齢や病気などの事情で辞退することも考えられます。このような場合には、家庭裁判所が利害関係人の請求に基づいて、遺言執行者を選任します。利害関係人とは、相続人や債権者など、故人の財産に関わりを持つ人たちのことです。家庭裁判所は、これらの人たちの利益を公平に考慮し、遺言の内容を適切に実現できる人物を選任しますので、安心です。

遺言執行者には、仕事に対する報酬が支払われます。この報酬額は、故人が生前に遺言書の中で定めている場合もあります。しかし、遺言書に記載がない場合、家庭裁判所が決定します。報酬額は、故人の財産の額や、遺言の内容、遺言執行者の仕事の内容などを総合的に判断して決められます。複雑な内容の遺言であったり、財産が多額である場合には、報酬額も高くなると考えられます。遺言執行者は、責任ある仕事ですので、それに見合った報酬が支払われる仕組みになっています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 遺言書 | 故人が亡くなった後に残される財産の扱い方を指示する文書 |

| 遺言執行者 | 遺言書の内容を実現する役割を担う人 |

| 遺言執行者の選定方法 |

|

| 遺言執行者の選定基準 | 故人の信頼できる人物(家族、友人、弁護士など)または利害関係人の利益を公平に考慮し、遺言の内容を適切に実現できる人物 |

| 遺言執行者の報酬 |

|

| 報酬額の決定基準 | 故人の財産の額、遺言の内容、遺言執行者の仕事の内容など |

遺言執行者の権限と責任

遺言執行者とは、故人の遺言に基づき、その財産の管理や遺言内容の実現を担う重要な役割を担う人です。具体的には、故人が残した財産を適切に管理し、預貯金の解約や不動産の名義変更、負債の弁済など、様々な手続きを行います。これらの行為は、相続人の代理人として行われるため、遺言執行者は、故人の意思を尊重しつつ、相続人の利益を損なわないよう、常に注意深く行動しなければなりません。

遺言執行者の権限は、遺言の内容によって異なりますが、一般的には、財産の調査や保全、売却、名義変更、債権の取立て、負債の弁済など、故人の財産に関する幅広い行為を行うことができます。また、必要に応じて、訴訟を提起したり、調停手続きに参加したりすることもあります。ただし、これらの権限は、常に相続人の利益のために使われなければならず、私的な利益のために利用することは許されません。

遺言執行者には、職務を誠実に遂行する義務が課せられています。もし、職務を怠ったり、不適切な行為を行ったりした場合には、相続人から損害賠償請求訴訟を起こされる可能性があります。例えば、遺言の内容に反する行為を行ったり、財産の管理を怠って損害が生じた場合などが該当します。また、故意に不正な行為を行った場合には、刑事責任を問われることもあります。そのため、遺言執行者は、常に責任感を持って職務に取り組み、客観的な立場から公正な判断を下すことが求められます。遺言の内容が複雑な場合や、相続人間で紛争が生じている場合には、弁護士等の専門家に相談しながら進めることが重要です。

| 遺言執行者の役割 | 故人の遺言に基づき、財産の管理や遺言内容の実現を担う。預貯金の解約、不動産の名義変更、負債の弁済などを行う。相続人の代理人として行為を行う。 |

|---|---|

| 遺言執行者の権限 | 遺言の内容によって異なるが、一般的には財産の調査、保全、売却、名義変更、債権の取立て、負債の弁済など、故人の財産に関する幅広い行為を行うことができる。必要に応じて訴訟や調停手続きにも参加する。ただし、権限は常に相続人の利益のために使われなければならない。 |

| 遺言執行者の義務と責任 | 職務を誠実に遂行する義務があり、職務を怠ったり不適切な行為を行ったりした場合、相続人から損害賠償請求訴訟を起こされる可能性がある。故意に不正な行為を行った場合は刑事責任を問われることもある。常に責任感を持って職務に取り組み、客観的な立場から公正な判断を下すことが求められる。 |

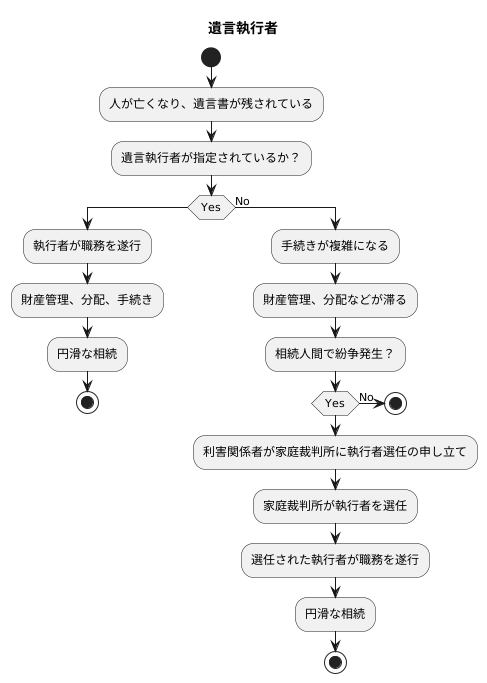

遺言執行者不在の場合

人が亡くなり、遺言書が残されていたとしても、相続の手続きは必ずしも簡単ではありません。遺言書に執行者が記されていない、あるいは記されていても辞退したりすでに亡くなっているといった場合には、手続きが複雑になることがあります。

遺言で執行者が指定されていない場合、故人の財産の管理や分配などが滞ってしまう可能性があります。預貯金の解約や不動産の名義変更など、様々な手続きを進めるためには、誰かが責任を持ってこれらを処理する必要があるからです。また、執行者不在によって相続人間で意見の食い違いが生じ、深刻な争いに発展することも考えられます。

このような事態を避けるため、利害関係のある人は家庭裁判所に執行者の選任を申し立てることができます。利害関係者とは、相続人や受遺者、債権者など、故人の財産に関して権利を持つ人や義務を負う人のことです。家庭裁判所は、申し立ての内容や関係者それぞれの事情を考慮し、最も適切な人物を選任します。弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる場合もあれば、相続人の一人を選任する場合もあります。

執行者が選任されると、その人は故人の意思に基づき、財産の管理や分配、各種手続きなどを進めることになります。執行者は中立的な立場で職務を遂行する必要があり、相続人たちの紛争を未然に防ぎ、スムーズな相続を実現する役割を担います。

円滑な相続を実現し、相続人の負担を軽くするためには、遺言を作成する際に執行者を指定しておくことが重要です。将来の紛争を防ぎ、自分の意思を確実に実現するためにも、執行者の指定は遺言作成の重要な要素と言えるでしょう。

遺言執行者の重要性

人が亡くなった後、その方の所有していた財産をどのように分けるか、誰に託すかを記したものが遺言です。この遺言に書かれた内容を確実に実現するために、重要な役割を果たすのが遺言執行者です。

遺言執行者は、故人の意思を尊重し、遺言に書かれた通りに財産を相続人に分配する役割を担います。まるで故人の代理人のように、相続手続きを滞りなく進める責任があります。

特に、相続人が複数いる場合、遺言執行者の存在は大きな意味を持ちます。相続人間で財産の分け方をめぐって意見が対立し、争いに発展してしまう可能性も少なくありません。このような事態を避けるためにも、遺言執行者は公平な立場で、故人の意思に基づき、遺産分割協議をスムーズに進めるよう尽力します。

また、故人が所有していた財産が複雑な場合、例えば、不動産や株式、事業など多岐にわたる場合、相続手続きは煩雑になりがちです。このような場合、専門的な知識を持った遺言執行者が手続きを代行することで、相続人の負担を大きく軽減することができます。相続人は悲しみに暮れる間もなく、複雑な手続きに追われることになりますが、遺言執行者がいることで、落ち着いて故人の死を受け止め、必要な手続きを進めることができるのです。

遺言執行者は、相続人にとって心強い味方となるだけでなく、故人の遺志を尊重し、円滑な相続を実現するための重要な存在です。そのため、遺言を作成する際には、誰を遺言執行者にするかを慎重に検討することが大切です。信頼できる人物、法律の知識を持つ人物など、故人の遺志を実現するために最適な人物を選ぶようにしましょう。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 遺言の内容実現 | 故人の意思を尊重し、遺言に書かれた通りに財産を相続人に分配する。相続手続きを滞りなく進める。 |

| 遺産分割協議の円滑化 | 相続人間で財産の分け方をめぐって意見が対立する事態を避けるため、公平な立場で、故人の意思に基づき、遺産分割協議をスムーズに進める。 |

| 相続手続きの代行 | 故人が所有していた財産が複雑な場合、専門的な知識を持った遺言執行者が手続きを代行することで、相続人の負担を軽減する。 |

| 相続人のサポート | 相続人にとって心強い味方となり、故人の遺志を尊重し、円滑な相続を実現するための重要な存在。 |