強制執行:国が後押しする債権回収

調査や法律を知りたい

『強制執行』って、よく聞く言葉だけど、実際どんなものなのかよく分かりません。先生、教えてください。

調査・法律研究家

そうですね。『強制執行』とは、お金を貸したのに返してもらえない時などに、裁判で勝訴した人が、国の力を使って、お金を強制的に回収する手続きのことです。例えば、お金を借りた人の財産(家や車、給料など)を差し押さえて、売却してそのお金で借金を返済させることができます。

調査や法律を知りたい

つまり、裁判で勝訴しただけでは、実際にお金が戻ってこないこともあるということですね?

調査・法律研究家

その通りです。裁判で勝訴して判決をもらっても、相手が自発的に支払いに応じない場合は、強制執行の手続きが必要になります。強制執行は、判決の内容を実現するための最終手段と言えるでしょう。

強制執行とは。

「国が力を用いて、民事上の借りたお金などを強制的に取り立てる制度について」

強制執行とは

裁判で権利が確定しても、相手が自発的に従わない場合、国の力を使って強制的に実現させる手続きを強制執行と言います。お金の貸し借りを例に挙げると、たとえ裁判で勝訴判決を得たとしても、相手が自らお金を返してくれない限り、お金を取り戻すことはできません。このような時、裁判所に申し立てて強制執行の手続きを行うことで、相手の財産(預貯金、土地や建物、給料など)を差し押さえ、それを売却して債権を回収することが可能になります。

これは、個人同士では到底できない強力な手段であり、法によって守られた社会において、権利を実際に使えるようにするために重要な役割を果たしています。単なる催促状とは違い、国の力に基づいて行われるため、債務者への精神的な圧力も相当なものになります。また、差し押さえられた財産は競売にかけられるため、市場価格よりも低い金額で売却される可能性があり、債務者にとって大きな損失となります。

強制執行には様々な種類があり、金銭債権の回収以外にも、土地の明け渡しや建物の撤去なども含まれます。例えば、賃貸契約が終了したにも関わらず、賃借人が出ていかない場合、強制執行によって退去させることができます。また、境界線を越えて建てられた建物を撤去させることも可能です。

強制執行は、権利を守るための最終手段として位置づけられており、債権者の正当な権利を守るための強力な武器と言えるでしょう。しかし、強制執行を行うには、裁判で確定判決を得る必要があるなど、一定の手続きを踏まなければなりません。そのため、強制執行を行う場合は、法律の専門家である弁護士などに相談することをお勧めします。そうすることで、手続きをスムーズに進めることができ、権利の実現をより確実なものにできるでしょう。

| 強制執行とは | 裁判で確定した権利を、国の力を使って強制的に実現させる手続き |

|---|---|

| 例(金銭の貸し借り) | 裁判で勝訴しても相手が返済しない場合、相手の財産(預貯金、土地建物、給料など)を差し押さえ、売却して債権回収が可能 |

| 強制執行の意義 |

|

| 強制執行の種類 | 金銭債権回収、土地明け渡し、建物の撤去など |

| 強制執行の役割 | 債権者の正当な権利を守るための強力な武器(最終手段) |

| 強制執行の手続き | 裁判で確定判決を得るなど、一定の手続きが必要。弁護士など法律専門家への相談が推奨。 |

強制執行の種類

お金を支払わない相手に対して、裁判で勝訴判決を得ても、相手が任意に支払わない場合は、強制執行の手続きが必要になります。強制執行には、大きく分けて金銭を請求する場合の金銭債権の執行と、金銭以外の行為を請求する場合の非金銭債権の執行の二種類があります。

金銭債権の執行は、世の中で最も多く行われている強制執行の種類です。借金や売掛金など、お金の支払いを求める権利を実現するために利用されます。具体的には、まず、相手の財産を調べます。そして、裁判所の許可を得て、相手の預貯金や給料、不動産、自動車、貴金属など、様々な財産を差し押さえることができます。差し押さえた財産は、換価、つまりお金に換える手続きを経て、債権者に配当されます。例えば、差し押さえた不動産を競売にかけて売却し、その売却代金から債権者に分配する、といった方法がとられます。

一方、非金銭債権の執行は、金銭以外の特定の行為を求める場合の執行手続きです。例えば、賃貸契約が終了したにもかかわらず、賃借人が部屋を明け渡さない場合、建物の明渡請求訴訟を起こし、勝訴判決を得た後、強制執行の手続きによって、裁判所の執行官が建物の鍵を開け替えて、賃借人の荷物を搬出し、強制的に明け渡させることができます。また、土地の明渡し請求や、契約に基づいて作物の収穫を求める場合、さらには、隣人が騒音を出し続けている場合に、騒音の発生を禁止を求める場合などにも、非金銭債権の執行が用いられます。このように、非金銭債権の執行は、金銭債権の執行とは異なり、金銭以外の特定の行為の実現を目的として行われます。それぞれの状況に応じて適切な執行方法を選択することが重要であり、弁護士などの専門家に相談することで、よりスムーズに解決できるでしょう。

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 金銭債権の執行 | お金の支払いを求める権利の実現 預貯金、給料、不動産、自動車、貴金属などを差し押さえ、換価して債権者に配当 |

借金、売掛金 |

| 非金銭債権の執行 | 金銭以外の特定の行為を求める 裁判所の執行官によって強制的に実現 |

賃貸物件の明渡し、土地の明渡し、作物の収穫、騒音の発生禁止 |

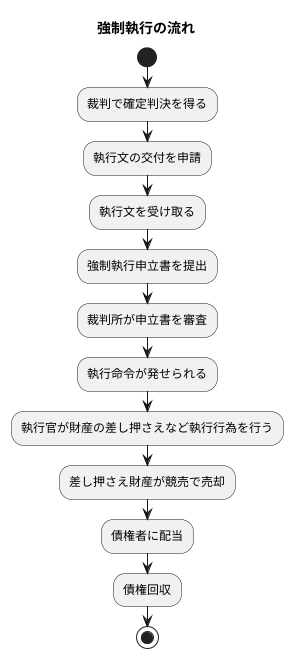

強制執行の手続き

強制執行は、裁判で確定判決を得た後、判決の内容を実際に実現するための法的手続きです。この手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合が多いため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まず、裁判で権利が認められる判決を受けなければなりません。これは、民事訴訟において原告の主張が認められ、被告に何らかの義務を負わせる判決が確定した状態を指します。例えば、金銭の支払いを命じる判決や、建物の明け渡しを命じる判決などです。

判決が確定したら、裁判所に対して「執行文」の交付を申請します。執行文とは、判決の効力に基づいて強制執行を行うことができることを証明する公文書です。執行文には、判決の内容や債権者、債務者の情報などが記載されています。

執行文を受け取ったら、強制執行を行う裁判所に「強制執行申立書」を提出します。申立書には、債務者の氏名や住所、判決の内容、強制執行の対象となる財産などの情報を具体的に記載する必要があります。債務者が所有する不動産、自動車、預貯金口座などの情報があれば、それも記載することで手続きがスムーズに進みます。

裁判所は申立書の内容を審査し、問題がなければ「執行命令」を発します。執行命令は、執行官に対して強制執行を行う権限を与えるものです。

執行官は執行命令に基づき、債務者の財産の差し押さえや、競売による売却などの具体的な執行行為を行います。例えば、債務者の銀行口座を差し押さえる場合、執行官は銀行に対して債務者の口座にある金額を差し押さえるよう命令します。また、不動産を差し押さえる場合、執行官は現地に赴き、不動産を差し押さえる旨の掲示を行います。

差し押さえられた財産は、競売によって売却され、その売却代金が債権者に配当されます。こうして、適切な手続きを踏むことで、判決で認められた権利を実現し、債権を回収することができるのです。

強制執行と債務者への影響

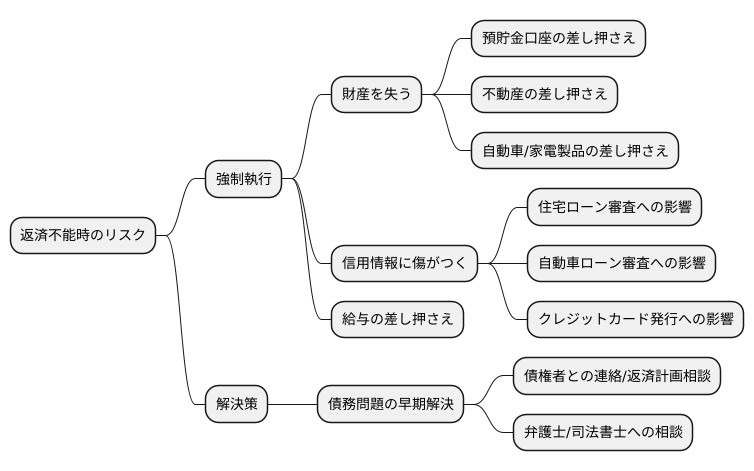

お金を借りたのに返済できない場合、債権者から裁判を起こされ、最終的には強制執行という手段が取られることがあります。これは、裁判所の命令によって、債務者の財産を差し押さえ、売却して債務の弁済に充てる手続きです。強制執行は債務者にとって、経済的にも精神的にも大きな負担となる可能性があります。

まず、財産を失うという直接的な損失があります。預貯金口座が差し押さえられれば、生活に必要な費用を引き出すことができなくなります。家賃や光熱費、食費などの支払いが滞り、日常生活に支障をきたすでしょう。さらに、不動産が差し押さえられれば、住む家を失ってしまう可能性もあります。マイホームを失うことは、家族にとっても大きな痛手です。また、自動車や家の中の家電製品なども差し押さえの対象となることがあります。これらの財産は生活を維持する上で重要な役割を果たしているため、失うことで生活水準が著しく低下する可能性があります。

財産を失う以外にも、信用情報に傷がつくという大きなデメリットがあります。強制執行の記録は信用情報機関に登録され、一定期間保存されます。この情報は、金融機関が融資の審査を行う際に参照されるため、将来、住宅ローンや自動車ローンを組むのが難しくなる可能性があります。また、クレジットカードの発行も拒否されるかもしれません。信用を失うことは、社会生活を送る上で大きなハンディキャップとなるでしょう。

さらに、給与の差し押さえも大きな問題です。給与が差し押さえられると、毎月の収入の一部が直接債権者に支払われるため、自由に使えるお金が減ってしまいます。生活の基盤となる収入が安定しなくなるため、精神的な不安も大きくなります。

このような事態を避けるためには、債務問題を早期に解決することが重要です。借金の返済が困難になった場合は、債権者と連絡を取り、返済計画について相談しましょう。返済の猶予や分割払いの交渉など、債権者と誠実に話し合い、合意点を見つける努力が大切です。また、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも有効な手段です。専門家は債務整理の手続きや債権者との交渉についてアドバイスをくれるため、一人で抱え込まずに相談することで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

弁護士の役割

お金の貸し借りでもつれた糸を解きほぐすように、複雑な強制執行の手続きをスムーズに進めるには、法律の専門家である弁護士の助けが欠かせません。 一般の方には難解な法律用語や手続きも、弁護士は熟知しています。 それゆえ、状況に応じた最善策を考え、依頼者に寄り添ってくれます。

お金を貸した側、つまり債権者の立場であれば、まずは弁護士が状況を詳しく聞き取り、貸したお金を回収するための最適な方法を一緒に考えます。話し合いで解決できる見込みがあれば、債務者との交渉を代理で行ってくれます。しかし、話し合いがうまくいかない場合は、裁判所に申し立てを行い、法的手段を用いて回収を進めることになります。この場合も、複雑な手続きを全て弁護士が代行してくれるため、依頼者は安心して手続きを進めることができます。

反対に、お金を借りた側、つまり債務者の立場でも、弁護士は心強い味方となります。督促状が届いてパニックに陥っている時でも、弁護士に相談すれば、冷静に状況を整理し、今後の対応策を検討できます。 例えば、債権者と交渉して支払方法や金額について和解できる可能性を探ったり、借金を整理するための法的手続きを検討したり、様々な選択肢の中から最適な方法を選んでくれます。

このように、お金に関するトラブルは深刻化すると、生活に大きな影響を与えます。債権者も債務者も、問題を早期に解決し、より良い結果を得るためには、弁護士という専門家の知識と経験が不可欠です。弁護士は、依頼者の権利を守り、公正な解決へと導く羅針盤のような存在と言えるでしょう。

| 立場 | 状況 | 弁護士の役割 | 解決方法 |

|---|---|---|---|

| 債権者(お金を貸した側) | 話し合いで解決できる見込みがある場合 | 状況を聞き取り、最適な方法を一緒に考える 債務者との交渉を代理で行う |

交渉による解決 |

| 話し合いがうまくいかない場合 | 裁判所に申し立てを行い、法的手段を用いて回収を進める 複雑な手続きを代行 |

法的手段による回収 | |

| 債務者(お金を借りた側) | 督促状が届きパニックになっている | 状況を整理し、今後の対応策を検討 債権者と交渉 |

和解による解決、 借金整理のための法的手続き |