親密な関係にある暴力:その実態と法的対策

調査や法律を知りたい

『ドメスティックバイオレンス』ってよく聞くけど、具体的にどういう意味ですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。簡単に言うと、親しい間柄の人、例えば夫婦や恋人同士で起こる暴力のことだよ。特に、夫や彼氏から妻や彼女への暴力がよく問題になっているね。

調査や法律を知りたい

親子間の暴力も含まれるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。場合によっては、親子間の暴力も含まれることがある。ただ、一般的には、配偶者や恋人など親密な関係にある、もしくはあった人同士の暴力のことを指すことが多いんだよ。

ドメスティックバイオレンスとは。

家庭内暴力(よくある言い方ではDV)について説明します。家庭内暴力とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある、もしくはあった男性から女性への暴力を指すことが多いです。しかし、人によっては親子間の暴力なども含めて考える場合があります。はっきりとした定義はないため、解釈に幅がある言葉です。

家庭内暴力とは

家族や親密な関係にあった者同士の間で起こる暴力のことを、家庭内暴力といいます。配偶者や恋人、以前交際していた相手など、深い情で結ばれていた関係の中で起こりやすいという特徴があります。これは、時に「ドメスティックバイオレンス」、略して「DV」とも呼ばれます。家庭内暴力には、殴る、蹴るといった身体に直接危害を加える身体的暴力以外にも、様々な種類があります。暴言や脅迫、無視のように精神的に傷つける精神的暴力、生活費を渡さない、勝手に財産を処分するといった経済的な支配をする経済的暴力、望まない性行為を強要する性的暴力なども、家庭内暴力に含まれます。

近年、家庭内暴力は深刻な社会問題となっています。被害者は身体的、精神的に大きな傷を負うだけでなく、日常生活を送ることさえ難しくなることもあります。例えば、身体的暴力による怪我や後遺症、精神的暴力によるうつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)、経済的暴力による貧困などは深刻な問題です。また、家庭内暴力は周囲の人々にも影響を及ぼします。特に、子どもがいる家庭では、子どもが暴力の目撃者となることで、心に深い傷を負う可能性があります。これは、子どもの成長に悪影響を与えるだけでなく、将来、子ども自身が家庭内暴力を振るう加害者、あるいは被害者になってしまう可能性を高める要因ともなります。

家庭内暴力は決して許される行為ではありません。早期の発見と適切な対応が重要です。もし、あなたが家庭内暴力の被害を受けている、あるいは身近に悩んでいる人がいる場合は、一人で抱え込まず、相談機関や支援団体に助けを求めることが大切です。警察や自治体の相談窓口、女性センター、DV相談ナビなど、様々な支援機関があります。これらの機関では、相談だけでなく、保護やシェルターへの入居支援、法的支援など、様々なサポートを受けることができます。また、周囲の人々も、被害者を責めたり、軽視したりすることなく、寄り添い、支えることが大切です。家庭内暴力のない、安全で安心な社会を築くために、私たち一人ひとりが問題意識を持つことが重要です。

| 家庭内暴力の種類 | 内容 | 影響・問題点 |

|---|---|---|

| 身体的暴力 | 殴る、蹴るなど、身体に直接危害を加える暴力 | 怪我、後遺症 |

| 精神的暴力 | 暴言、脅迫、無視など、精神的に傷つける暴力 | うつ病、PTSD |

| 経済的暴力 | 生活費を渡さない、勝手に財産を処分するなど、経済的な支配をする暴力 | 貧困 |

| 性的暴力 | 望まない性行為を強要する暴力 | 身体的・精神的な苦痛 |

その他

- 深刻な社会問題であり、被害者は日常生活を送ることさえ難しくなる場合がある。

- 子どもへの影響:目撃による心的外傷、将来的な加害者/被害者リスク

- 早期発見・適切な対応の重要性

- 相談機関・支援団体:警察、自治体相談窓口、女性センター、DV相談ナビなど

- 周囲のサポート:責めたり軽視せず、寄り添い、支える

法律による保護

家庭内のもめごと、特に夫婦間の争いにおいて、暴力を振るうことは許されない行為であり、法律によって厳しく罰せられます。被害を受けた方を守るための法律として、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆる配偶者暴力防止法があります。この法律は、被害に遭われた方が安全で安心して暮らせるよう、様々な手助けを定めています。

まず、加害者に対しては、近寄らないように命じる接近禁止命令を出すことができます。これは、被害者の方の安全を守る上で非常に重要な措置です。また、被害者の方には安全な住まいを提供したり、一時的に保護したりするなどの支援も行われます。警察や市町村、相談窓口などが協力して、被害者の方の安全を守り、自立に向けて手助けをします。

民法においても、配偶者からの暴力は離婚の原因となることがはっきりと書かれています。殴る蹴るといった身体的な暴力だけでなく、暴言や無視といった精神的な暴力も離婚の原因として認められます。つまり、肉体的にも精神的にも傷つけられた方は、法律に基づいて離婚を求めることができます。さらに、加害者に対して受けた被害に対する賠償を求めることも可能です。

配偶者からの暴力は犯罪であり、決して許されることではありません。法律は被害者を助けるための強力な道具です。泣き寝入りする必要はありません。困っている方は、一人で悩まずに、周りの人に相談したり、法律の力を借りたりして、自分自身を守ることが大切です。勇気を出して声を上げ、支援を求めることで、より良い未来を切り開くことができるでしょう。

| 法律 | 内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 配偶者暴力防止法 | 接近禁止命令、安全な住まいの提供、一時保護などの支援 | 被害者 |

| 民法 | 身体的・精神的暴力による離婚、損害賠償請求 | 被害者 |

盗聴と証拠収集

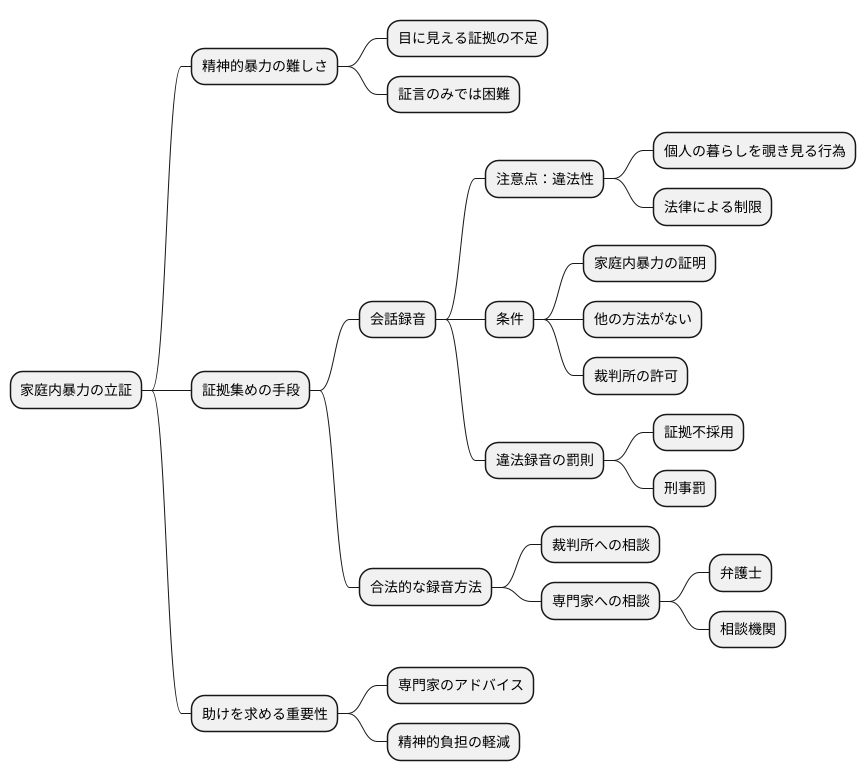

家庭内暴力、特に精神的な暴力の立証は容易ではありません。殴られた跡などの目に見える証拠があれば立証もしやすいですが、言葉による脅迫や精神的な支配といった目に見えない暴力は、被害者自身の証言だけではなかなか認められないのが現状です。このような場合、証拠を集める手段の一つとして、会話を録音することが考えられます。

しかし、他人の会話をこっそりと録音することは、個人の暮らしを覗き見る行為であり、法律によって厳しく制限されています。勝手な録音は許されず、罪に問われる可能性もあるのです。家庭内暴力防止法に基づく保護命令を裁判所に求める際に、録音した音声を証拠として使うには、いくつかの条件があります。例えば、家庭内暴力があったと証明するためにどうしても録音が必要で、他に方法がない場合などです。また、録音を行う際には、事前に裁判所の許可を得なければなりません。許可なく録音すると、法律違反となり、罰せられる可能性があります。

録音は、慎重かつ合法的な方法で行われなければなりません。たとえ家庭内暴力の被害を受けているとしても、違法な方法で証拠を集めた場合、その証拠は裁判で使えないだけでなく、自分自身が罪に問われる可能性もあるのです。

証拠の集め方に不安がある場合は、一人で悩まず、弁護士や相談機関に相談することをお勧めします。専門家は法的な知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。また、精神的な負担を軽くするためにも、誰かに話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になるはずです。一人で抱え込まず、助けを求めることが大切です。

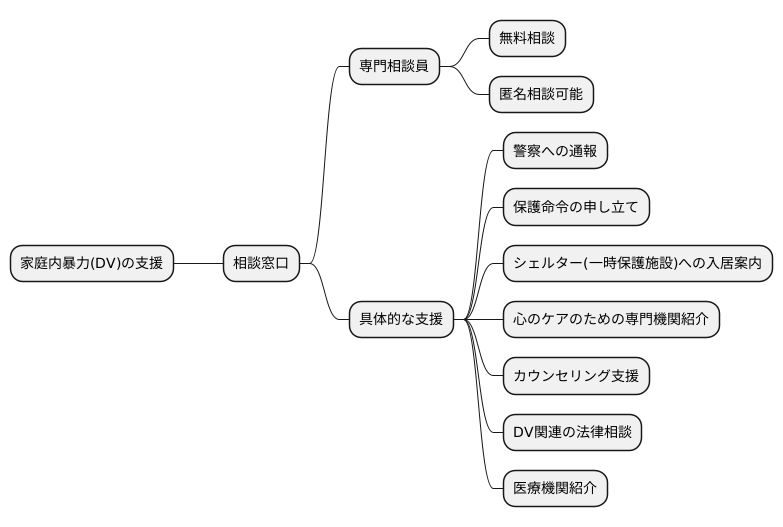

相談窓口の役割

配偶者や恋人からの暴力、いわゆる家庭内暴力(DV)で苦しんでいる方は、一人で抱え込まず、まずは相談窓口に連絡することが大切です。全国各地に設置されているDV相談窓口は、専門の相談員が対応し、無料で相談を受け付けています。匿名での相談も可能ですので、身元が明らかになる不安を抱えることなく、安心して相談することができます。

相談員は、相談者の状況を丁寧に聞き取り、相談内容に応じて適切な助言や支援を提供します。例えば、暴力がエスカレートしている場合、安全確保のために警察に通報するなどの対応を勧めます。また、加害者からの接近禁止などを命じる保護命令の申し立てについても、手続きの方法などを分かりやすく説明してくれます。さらに、一時的に安全な場所に避難できるシェルター(一時保護施設)への入居についても案内してくれますので、避難場所の確保に困っている方も安心して相談できます。

DV相談窓口では、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力に対する支援も行っています。暴言や脅迫などによって心に深い傷を負った方のために、心のケアのための専門機関の紹介やカウンセリングなどの支援を受けられます。また、DVに関係する法律相談や、医療機関の紹介も行っていますので、心身ともにサポートを受けることができます。

DVの問題は、一人で解決するのは難しい問題です。DV相談窓口は、被害者にとって心強い味方となります。一人で悩まず、まずは相談窓口に連絡してみることで、解決への糸口を見つけ、新たな一歩を踏み出すことができるはずです。相談窓口は、あなたを支えるために存在しています。勇気を出して、連絡してみてください。

社会全体の意識改革

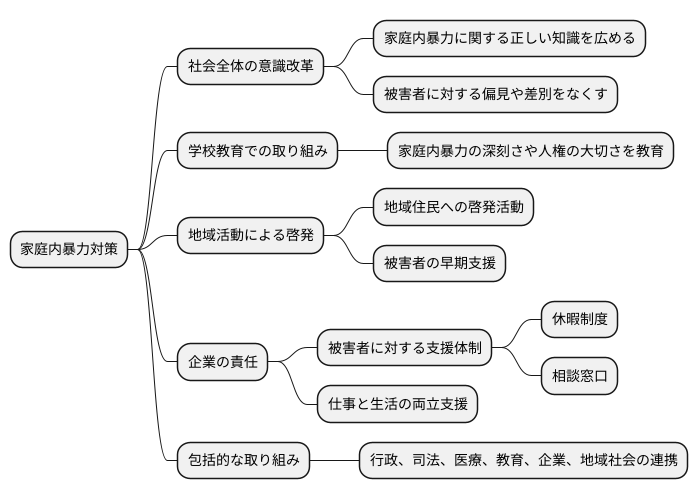

家庭内暴力の問題は、当事者だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき重要な課題です。家庭内暴力のない社会を実現するためには、社会全体の意識改革が欠かせません。

まず、家庭内暴力に関する正しい知識を広めることが重要です。家庭内暴力とは何か、どのような形態があるのか、そしてその深刻さを、多くの人々に理解してもらう必要があります。同時に、被害者に対する偏見や差別をなくすことも大切です。被害者は決して責められるべきではなく、支援が必要な存在だということを、社会全体で認識しなければなりません。

学校教育の中で、家庭内暴力の問題を取り上げることも有効な手段です。子どもたちに、家庭内暴力の深刻さや、人権の大切さを伝えることで、将来、加害者にも被害者にもならないための基礎を築くことができます。また、地域活動などを通じて、地域住民への啓発活動を行うことも重要です。地域ぐるみで家庭内暴力の問題に取り組むことで、被害者を孤立させず、早期に支援につなげることができるでしょう。

企業も、家庭内暴力被害者に対する支援体制を整える責任があります。被害者が安心して働き続けられるよう、休暇制度や相談窓口を設置するなど、具体的な対策が必要です。仕事と生活の両立を支援することで、被害者が経済的に自立し、暴力から逃れる力を得られるよう後押しすることができます。

家庭内暴力を根絶するためには、行政、司法、医療、教育、企業、そして地域社会が連携し、包括的な取り組みを進めていくことが不可欠です。それぞれの立場からできることを考え、協力し合うことで、誰もが安心して暮らせる社会を実現できるはずです。