未必の故意:許されざる危険な賭け

調査や法律を知りたい

先生、『未必の故意』ってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

調査・法律研究家

いいよ。『未必の故意』とは、悪い結果になるかもしれないとわかっていながら、そうなっても構わないと思ってやった場合のことだよ。例えば、人がたくさんいる場所に爆弾を仕掛けたとする。爆発で人が死ぬかもしれないとわかっていながら、それでも構わないと思って爆弾を仕掛けたなら、『未必の故意』で人を殺そうとしたことになるんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、実際に人が死んでしまうかどうか確実ではないですよね?

調査・法律研究家

その通り。確実ではないけど、悪い結果になるかもしれないことをわかっていて、それでも構わないと思ってやった場合に『未必の故意』が認められるんだ。結果がどうなるか確実でなくても、故意があったとみなされて、罪に問われるんだよ。

未必の故意とは。

起こるかどうかはっきりとはわからないけれど、もし悪い結果になっても構わないと思ってやった場合は、『未必の故意』と認められます。確実にそうなるつもりでやった場合と同じように、故意があったとみなされて、罰せられます。

未必の故意とは

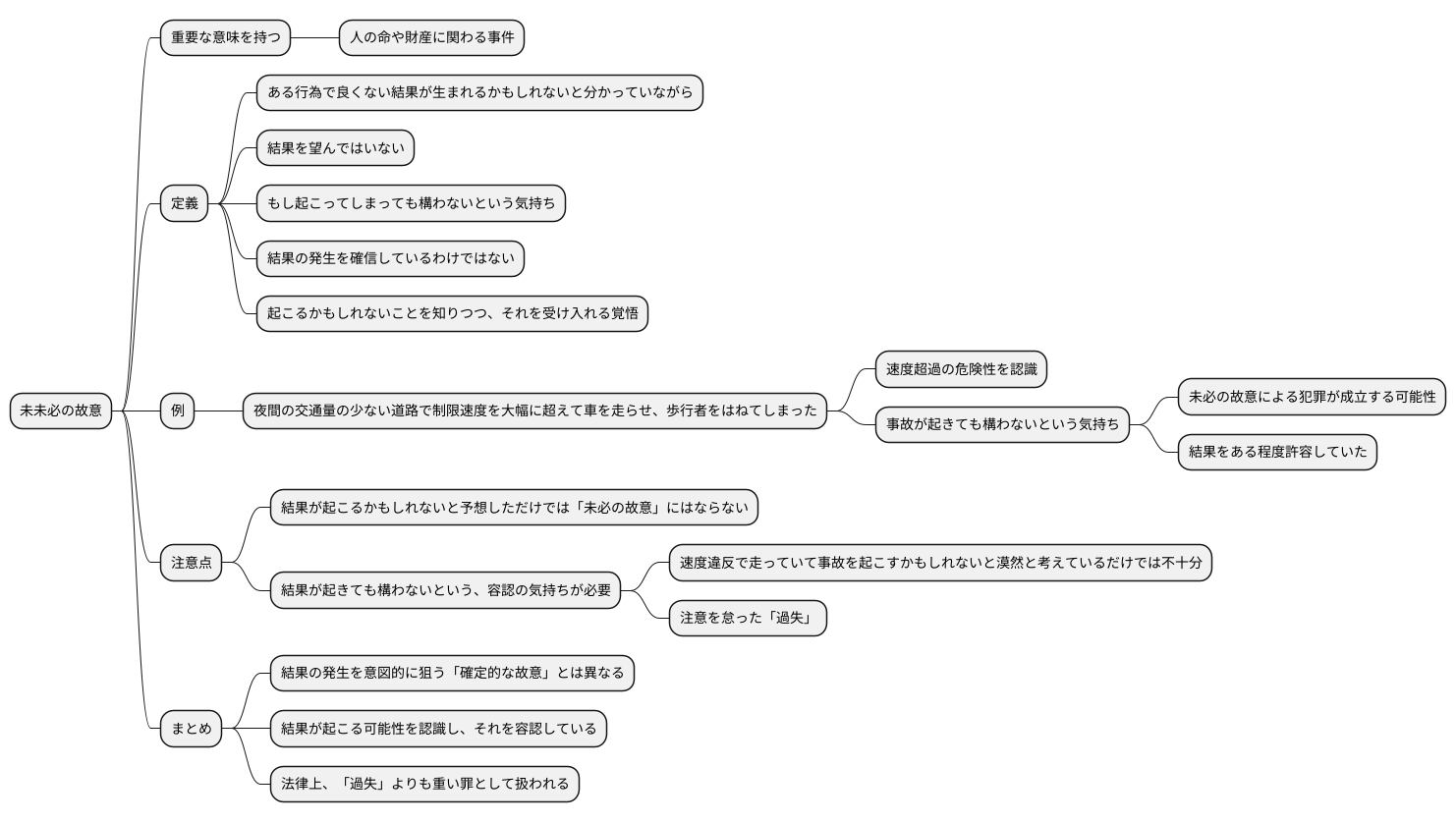

人の命や財産に関わる事件を扱う上で、「未必の故意」という言葉は重要な意味を持ちます。これは、ある行為によって良くない結果が生まれるかもしれないと分かっていながら、その結果を望んではいないけれども、もし起こってしまっても構わないという気持ちでその行為をした時に成立する心の状態のことです。つまり、必ずしも結果の発生を確信しているわけではありませんが、起こるかもしれないことを知りつつ、それを受け入れる覚悟でいる状態を指します。

例えば、夜間の交通量の少ない道路で、制限速度を大幅に超えて車を走らせたとします。そして、不幸にも歩行者をはねてしまったとしましょう。この時、運転していた人は、歩行者をはねようという明確な意思があったわけではないかもしれません。しかし、スピードを出し過ぎれば事故につながる危険性があることは、誰でも容易に想像できます。もし、この運転手が速度超過の危険性を認識していながら、事故が起きても構わないという気持ちで運転していたとすれば、未必の故意による犯罪が成立する可能性が出てきます。ただの不注意による事故ではなく、結果をある程度許容していたとみなされるからです。

ここで重要なのは、ただ単に結果が起こるかもしれないと予想しただけでは「未必の故意」にはならないということです。結果が起きても構わないという、容認の気持ちが必要となります。例えば、速度違反で走っていて、もしかしたら事故を起こすかもしれないと漠然と考えているだけでは不十分です。事故が起きる可能性を認識しながら漫然と運転を続けることは、注意を怠った「過失」には該当しますが、「未必の故意」とは区別されます。

「未必の故意」は、結果の発生を意図的に狙う「確定的な故意」とは異なります。しかし、結果が起こる可能性を認識し、それを容認しているという点で、責任は重大です。そのため、法律上も「未必の故意」は「過失」よりも重い罪として扱われます。

故意と過失の違い

人の行動の結果が罪となる場合、その行動がどのような心の状態でなされたのかが重要な判断材料となります。故意とは、ある行為を行い、その結果が発生することを望んでいたり、発生するかもしれないと認識しながらもそれを受け入れる心の状態です。一方で、過失とは、注意義務を怠ったために結果を発生させてしまった心の状態で、結果の発生を望んだり、受け入れたわけではありません。

この故意の中でも、未必の故意と呼ばれるものと、過失の境界線は、実務上、判断が非常に難しい問題です。両者の違いは、結果の発生に対する心の持ちようにあります。過失には、結果の発生を予見できたにもかかわらず予見しなかった場合と、予見はしていたものの、避けることができたにもかかわらず避けなかった場合があります。どちらの場合も、結果の発生をよしとしているわけではありません。未必の故意の場合、結果が発生するかもしれないと認識していながら、発生しても構わないという心の状態、つまり容認している必要があります。しかし、この容認の有無を証明することは容易ではありません。

裁判では、行動のあり方や周りの状況、行動を起こした人の性格など、様々な客観的な状況証拠から総合的に判断します。例えば、速度超過の例で、運転していた人が過去にも同じような行為を繰り返していたり、事故の直前に危険を知らされていたにもかかわらず速度を落とさなかったといった事実があれば、未必の故意だと判断される可能性が高まります。反対に、普段は安全運転を心がけていて、事故の発生についても深く反省しているといった事情があれば、過失にとどまると判断される可能性があります。このように、未必の故意と過失の判断は非常に微妙で難しい問題であり、それぞれの事例ごとに慎重な検討が必要です。特に、人の命に関わるような重大な結果をもたらす事件においては、この判断は非常に重要になります。そのため、裁判では、様々な証拠を綿密に調べ、関係者の証言を丁寧に聞き取るなど、徹底的な調査が行われます。

| 心の状態 | 結果の発生に対する認識 | 結果の発生に対する態度 | 法的責任 | 判断基準 |

|---|---|---|---|---|

| 故意 | 結果の発生を認識 | 結果の発生を希望または容認 | 重い | 結果の発生を希望または容認していたことの立証 |

| 未必の故意 | 結果の発生の可能性を認識 | 結果の発生を容認 | 比較的重い | 結果の発生を容認していたことの立証 (困難) |

| 過失 | 結果の発生を予見できた/予見していた | 結果の発生を希望せず、容認もしていない | 比較的軽い | 注意義務の怠慢 |

法律における位置づけ

法律の世界では、「未必の故意」とは、ある行為の結果が起こるかもしれないと認識しながら、そうなることを容認して行為に及ぶことを指します。これは、実際に起こるかどうか分からないまま軽い気持ちで行う過失とは異なり、結果の発生をある程度予見していながら、あえて行動を起こす点で重大です。法律上、未必の故意は、結果を確実に起こそうとする「確定的な故意」と同様に扱われ、故意犯として処罰されます。

例えば、人を殺すつもりで刃物で刺すのは確定的な故意による殺人です。一方、相手が死ぬかもしれないと分かっていながら、激しい怒りのまま殴り続け、結果として死に至らしめた場合、これは未必の故意による殺人となります。どちらも同じ殺人罪として裁かれます。

未必の故意で犯した罪の量刑は、必ずしも確定的な故意の場合よりも軽くなるとは限りません。裁判所は、罪を犯した動機や結果の重大さ、その後の反省の度合いなど、様々な点を考慮して刑の重さを決めます。時に、未必の故意による犯罪の方が、結果がより重大である場合もあります。例えば、無差別に人を襲撃し、結果として多くの人が死傷した場合、たとえ一人ひとりを殺す明確な意思はなかったとしても、未必の故意による殺人罪で重い刑罰が下される可能性があります。

未必の故意は、故意犯が成立するための重要な要素であり、人の命や財産に関わる重大な問題です。そのため、裁判では証拠に基づき、慎重かつ厳格に判断する必要があります。曖昧な解釈や推測で判断することは許されず、個々の状況を丁寧に検討し、公正な判決を下すことが求められます。

| 故意の類型 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 未必の故意 | 結果が起こるかもしれないと認識しながら、そうなることを容認して行為に及ぶ。 | 相手が死ぬかもしれないと分かっていながら殴り続け、結果として死に至らしめる。 |

| 確定的な故意 | 結果を確実に起こそうとする。 | 人を殺すつもりで刃物で刺す。 |

| 未必の故意の量刑 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 量刑の決定基準 | 動機、結果の重大さ、反省の度合いなど様々な点を考慮。必ずしも確定的な故意より軽くない。 | 無差別に人を襲撃し、多くの人が死傷した場合、重い刑罰が下される可能性がある。 |

| 裁判での判断基準 |

|---|

| 証拠に基づき、慎重かつ厳格に判断。曖昧な解釈や推測は許されない。個々の状況を丁寧に検討し、公正な判決が求められる。 |

具体例

人の命や財産に関わる事件には、加害者が実際にどのような気持ちで行動したのかが重要な要素となります。その中で、「もしかしたら、こういう悪い結果になるかもしれない」と認識しながら、「そうなっても構わない」という気持ちで行動した場合、「未必の故意」があったと判断される可能性があります。これは、実際にそうなることを望んでいなくても、結果を予見しながらあえて行動したという点で、罪の重さにおいて故意に匹敵すると考えられます。

例えば、お酒を飲んで車を運転するケースを考えてみましょう。お酒を飲むと、運転能力が正しくなくなることは誰でも知っています。それを承知の上でハンドルを握り、事故を起こしてしまった場合、たとえ事故を起こすつもりはなかったとしても、「未必の故意」による危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。つまり、事故を起こすかもしれないという危険性を認識していながら運転を続けたことで、重い罪に問われる可能性があるということです。

また、高い建物のベランダから物を落とす行為も危険です。下に人がいるかもしれないと分かっていながら、物を落として誰かに当たってしまったらどうなるかを想像せず、「当たっても構わない」という気持ちで落とした場合、殺人罪や傷害罪が適用される可能性があります。これも人に当たるかもしれないという危険性を認識しながら行動したため、「未必の故意」とみなされる可能性があるのです。

山火事の例も見てみましょう。山に火をつけると、周囲に燃え広がる危険性があることは明らかです。それを分かっていながら、燃え広がっても構わないという気持ちで火をつけ、結果的に山火事になってしまった場合、放火罪が適用される可能性があります。これも周囲への危険性を認識しながら行動したことで、「未必の故意」による犯罪となる可能性がある例です。

このように、「未必の故意」は、私たちの身近に潜む危険な考え方です。「もしかしたら悪い結果になるかもしれない」と少しでも思った場合は、絶対にその行動をすべきではありません。軽い気持ちで取った行動が、重大な結果を招く可能性があることを常に意識し、責任ある行動を心がける必要があります。

| 行為 | 結果 | 罪名 |

|---|---|---|

| 飲酒運転 | 事故 | 危険運転致死傷罪 |

| 高層建築物からの物の投下 | 人に当たる | 殺人罪/傷害罪 |

| 山への放火 | 山火事 | 放火罪 |

まとめ

人が罪を犯す時、その心の中にどのような考えがあったのかは、罪の重さに関わってきます。その中で、「未必の故意」というものに注目してみましょう。これは、ある行為の結果が起きることをはっきりとは望んでいないけれども、起きるかもしれないと分かっていながら、それを受け入れて行動した場合に問われるものです。例えば、スピード違反で走る車が、歩行者にぶつかるかもしれないと思いつつ速度を落とさなかった場合、実際にぶつかってしまった時、この「未必の故意」があったかどうかが重要なポイントになります。

この「未必の故意」は、単なる不注意による「過失」とは大きく違います。「過失」は結果を予見できず、注意を怠ったことで結果が起きてしまった場合に問われますが、「未必の故意」は、結果が起きる可能性を認識していながら、それを受け入れた点が大きく違います。そのため、「未必の故意」による犯罪は、「過失」よりも重い罪に問われることになります。

では、どのように「未必の故意」があったと判断されるのでしょうか。これは非常に難しく、個々の状況を様々な角度から見て、総合的に判断されます。例えば、過去に同じような事件を起こしたことがあるか、危険性を指摘されたことがあったか、事故を防ぐ手段をとることができたか、といったことが判断材料になります。裁判では、これらの状況証拠を積み重ねて、本当に「結果が起きるかもしれない」と認識していたのか、そしてそれを「受け入れていた」のかを判断していきます。

日常生活においても、危険な行為をする前には、その結果がどうなるかをしっかりと考えることが大切です。もしかしたら悪い結果になるかもしれない、そう思った時には、決して軽はずみな行動をとってはいけません。法律を守ること、そして周りの人の命や大切なものを尊重する心を常に持ち続けることが重要です。もし、事件に巻き込まれてしまった場合には、すぐに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとりましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 未必の故意 | 結果が起きるかもしれないと分かっていながら、それを受け入れて行動した場合に問われる。 |

| 未必の故意の例 | スピード違反で走る車が、歩行者にぶつかるかもしれないと思いつつ速度を落とさなかった場合 |

| 過失 | 結果を予見できず、注意を怠ったことで結果が起きてしまった場合に問われる。 |

| 未必の故意と過失の違い | 未必の故意は結果が起きる可能性を認識していながら、それを受け入れた点が大きく異なる。 |

| 未必の故意の判断基準 | 個々の状況を様々な角度から見て、総合的に判断される。過去の同様の事件、危険性の指摘、事故防止手段の有無などが判断材料となる。 |

| 日常生活での注意点 | 危険な行為をする前には、その結果がどうなるかをしっかりと考える。悪い結果になるかもしれないと思ったら、軽はずみな行動をとってはいけない。 |

| 事件に巻き込まれた場合の対応 | すぐに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとる。 |