離婚と非嫡出子の親子関係

調査や法律を知りたい

先生、「離婚における『非嫡出子』」ってよくわからないのですが、教えていただけますか?

調査・法律研究家

いいかい? 結婚していない男女の間に生まれた子どもを『非嫡出子』と言うんだよ。ただし、離婚後300日以内に生まれた子どもは、離婚した夫の子どもと見なされるから、『非嫡出子』ではないんだ。

調査や法律を知りたい

つまり、離婚してから300日以内なら、結婚していた時と同じように父親の子供と扱われるということですか?

調査・法律研究家

そうだね。ただし、これはあくまで推定だから、本当に元夫の子どもでない場合は訴訟などで覆すことができる。そして、『非嫡出子』は父親に認知してもらわないと、戸籍上親子として認められないから、相続などの権利もないんだよ。

離婚における「非嫡出子」とは。

「離婚と婚姻関係のない男女の間に生まれたお子さんについて」(婚姻関係のない男女の間に生まれたお子さんを、法律用語では「非嫡出子」といいます。ただし、離婚などにより婚姻関係が解消された日から300日以内に生まれたお子さんは、法律上、婚姻関係にあった男女の間に生まれたお子さん「嫡出子」とみなされますので、通常は「非嫡出子」にはあたりません。婚姻関係のない男女の間に生まれたお子さんは、父親に認知されない限り、法律上は父親との親子関係が認められません。そのため、父親の相続人になるなどの権利を持つことができません。)について

非嫡出子とは

婚姻していない男女から生まれた子を非嫡出子といいます。かつては庶子や私生子といった言葉が使われていましたが、現在ではこれらの言葉は差別的な意味合いを持つとされ、公式には非嫡出子という言葉が使われています。 戸籍にもこの言葉は使われていませんが、父母の婚姻関係の有無は記録され、子の法的立場に影響を与える可能性があります。

非嫡出子は、生まれた時点で母親との親子関係は確定していますが、父親との親子関係は自動的には発生しません。父親が子を自分の戸籍に入れるには、認知という手続きが必要です。認知は、父親が生存中に自ら行う任意認知と、父親が亡くなった後に家庭裁判所に申し立てる強制認知の二種類があります。 認知によって、父親との法的親子関係が成立し、相続や扶養といった権利義務関係も発生します。また、子の苗字も父親のものに変更できます。

認知されていない非嫡出子は、法律上父親が存在しないものと扱われます。そのため、父親の相続権はなく、父親から扶養を受ける権利もありません。また、父親の苗字を名乗ることもできません。しかし、母親が婚姻した後に、その夫が子を養子として迎え入れることで、法律上の父子関係を築くことができます。これを養子縁組といいます。

非嫡出子を取り巻く法律は、時代とともに変化してきました。かつては、嫡出子と非嫡出子で相続における権利に大きな差がありましたが、近年、最高裁判所の判決や法改正により、その差は縮小しています。これは、すべての子どもに平等な権利を保障しようという社会の考え方の変化を反映しています。今後も、社会情勢や家族のあり方の変化に合わせて、更なる法整備が期待されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 呼称 | 非嫡出子(かつては庶子や私生子といった言葉が使われていましたが、現在では差別的とされる) |

| 母親との親子関係 | 出生時に自動的に確定 |

| 父親との親子関係 | 出生時には自動的に確定しない。認知が必要。 |

| 認知の種類 | 任意認知(父親生存中に実施) 強制認知(父親死後に家庭裁判所に申し立て) |

| 認知の効果 | 父親との法的親子関係の成立 相続、扶養などの権利義務関係の発生 子の苗字変更が可能 |

| 認知されていない場合 | 法律上、父親が存在しないものと扱われる 父親の相続権、扶養を受ける権利なし 父親の苗字を名乗れない |

| 養子縁組 | 母親が婚姻後に、夫が子を養子として迎え入れることで父子関係を築くことができる |

| 法改正 | 嫡出子と非嫡出子の相続における権利の差は縮小している。すべての子どもに平等な権利を保障しようという社会の考え方の変化を反映。 |

離婚後300日以内に生まれた子ども

夫婦が離婚した後、300日以内に生まれた子供について法律では前の夫の子供とみなすという決まりがあります。これは、離婚直後に生まれた子供は前の夫の子供である可能性が高いという考えに基づいています。お腹にいる期間を考えると、自然な考え方と言えるでしょう。この決まりは子供の立場を守るために設けられています。誰の子供か分からなくなることで、子供が困ることを防ぐ狙いがあります。また、親子関係をめぐる不要ないざこざを避けることも目的の一つです。

しかし、この決まりは必ずしも絶対ではありません。実際には前の夫の子供ではない場合も考えられます。例えば、科学的な検査で前の夫が父親ではないと証明できれば、前の夫の子供ではないと判断されます。血液型や遺伝子(DNA)の検査などがその例です。この場合、子供は法律上の父親がいない状態になります。実の父親が子供を自分の子供として戸籍に登録する手続きをしない限り、父親との親子関係は法的に認められません。実の父親が認知しない場合、子供は父親の相続権などを持つことができません。

また、前の夫との親子関係を解消するためには、親子関係がないことを確認するための裁判を起こすことができます。裁判所は提出された証拠を元に、本当に親子関係がないのかを判断します。例えば、離婚前に夫婦が別居していた期間や、離婚後に実の父親との接触があったかなどの事情が考慮されます。このように、様々な事情を考慮した上で、子供の福祉を守ることを第一に考えて判断が下されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 300日ルール | 離婚後300日以内に生まれた子供は前の夫の子供とみなす法律。子供の立場と親子関係の紛争を防ぐ目的。 |

| 例外 | 科学的検査(血液型、DNA)で前の夫が父親でないと証明できる場合、前の夫の子供とはみなされない。実父が認知しない場合、子供は父親の相続権などを持てない。 |

| 親子関係不存在確認訴訟 | 前の夫との親子関係を解消するための裁判。離婚前の別居期間、離婚後の実父との接触状況などが考慮され、子供の福祉を最優先に判断。 |

非嫡出子の認知

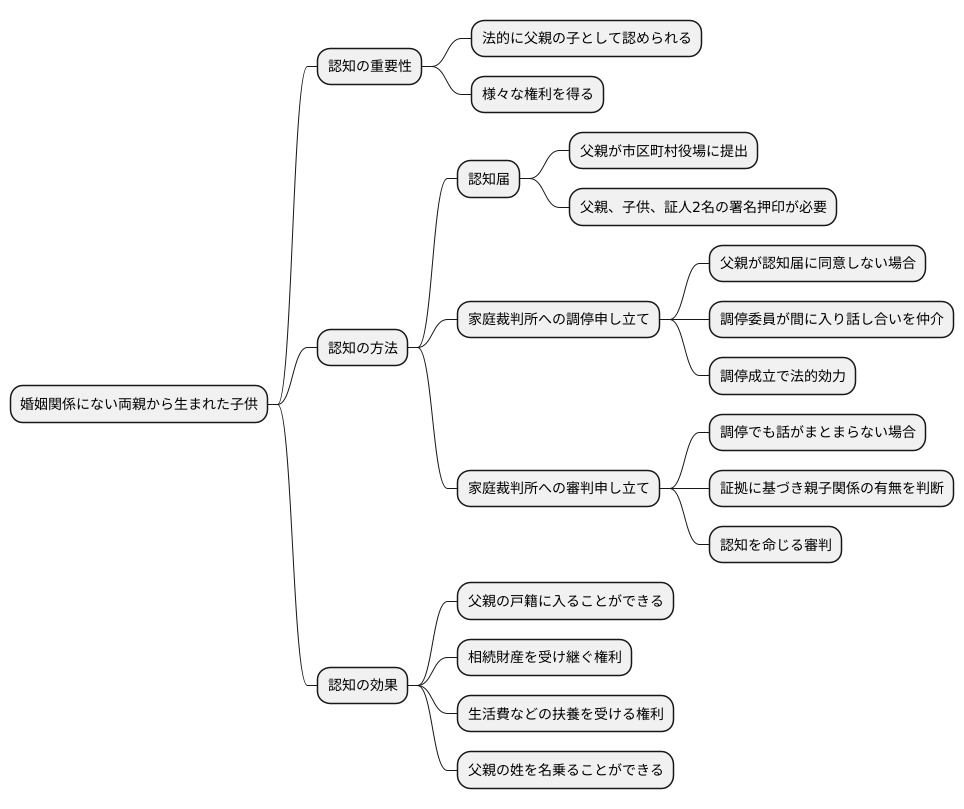

婚姻関係にない両親から生まれた子供は、法律上では父親との親子関係が認められていません。そのため、父親が子供を自分の子と認める手続きである「認知」が非常に大切になります。認知によって初めて、子供は法的に父親の子として認められ、様々な権利を得ることができるのです。

認知の方法はいくつかあります。最も一般的なのは、父親が自ら市区町村役場に「認知届」を提出する方法です。認知届には、父親と子供の氏名、生年月日、住所などを記入し、署名押印する必要があります。また、証人2名の署名押印も必要です。

父親が認知届の提出に同意しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、父親と母親の話し合いを仲介します。調停が成立すれば、その内容が法的効力を持つ調停調書となります。

調停でも話がまとまらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることができます。審判では、家庭裁判所が証拠に基づいて親子関係の有無を判断し、父親に認知を命じる審判を下すことができます。審判で親子関係があると認められれば、強制的に認知が成立することになります。

認知が成立すると、子供は父親の戸籍に入ることができ、法律上、親子としての関係が認められます。これにより、子供は父親から相続財産を受け継ぐ権利や、生活費などの扶養を受ける権利を持つことができます。また、父親の姓を名乗ることも可能になります。認知は、子供の将来を守る上で大変重要な手続きです。父親には子供を認知する道義的責任があり、子供や母親は、認知によって守られるべき権利をしっかりと行使していく必要があります。

非嫡出子と相続

血縁上の親子関係であっても、法的に親子と認められない限り、相続は発生しません。戸籍上、父親が記載されていない非嫡出子は、その父親が亡くなった場合、遺産を受け継ぐ権利はありません。これは、民法で相続は法的な親子関係を前提としているからです。

しかし、父親が子供を認知することで、状況は大きく変わります。認知とは、父親が子供を自分の子と認める法的な手続きです。この手続きを経ることで、非嫡出子は法的に父親の子と認められ、嫡出子と同じ相続権を持つことになります。例えば、父親に他の子供や配偶者がいたとしても、認知された非嫡出子は彼らと同じ立場で遺産分割に加わることができます。

認知は、父親が存命中に限らず、亡くなった後でも可能です。父親が亡くなった後に、非嫡出子またはその母親が家庭裁判所に認知の訴えを起こすことができます。裁判で親子関係が認められれば、非嫡出子も相続人として認められるため、改めて遺産分割協議を行うことになります。ただし、既に遺産分割が終了している場合でも、事情によってはやり直しとなる可能性もあります。

認知の有無は、非嫡出子の相続において非常に重要な要素です。認知されることで、非嫡出子は法的に父親との親子関係を証明し、相続だけでなく、扶養や財産管理などの権利も得ることができます。非嫡出子も大切な家族の一員として、法律上も保護されるべき存在なのです。

| 状況 | 相続権 | 遺産分割 |

|---|---|---|

| 認知なし | なし | 参加不可 |

| 父親存命中、認知あり | あり | 嫡出子と同等 |

| 父親死後、認知あり | あり | 遺産分割協議のやり直し |

探偵の役割

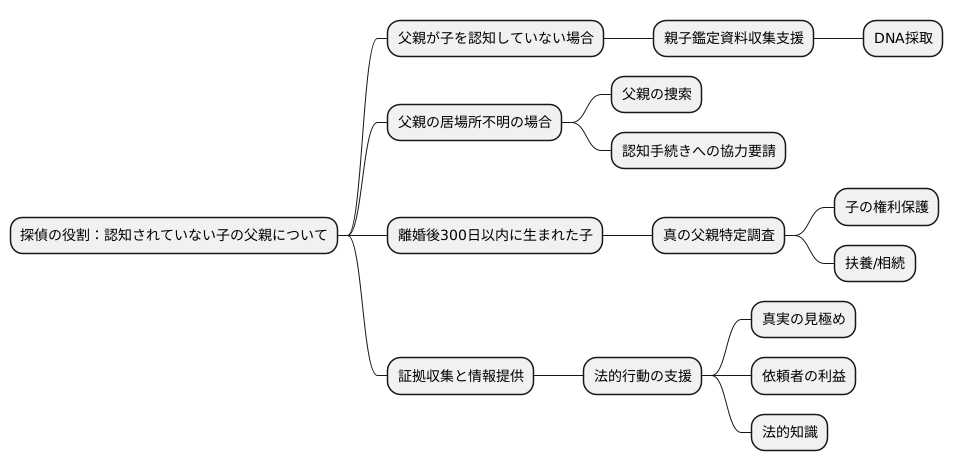

子を認知していない父親がいる場合、真実を明らかにするために探偵が活躍します。認知していない父親が本当に子の父親であるかを調べるために、親子鑑定で使う資料を集める手伝いをします。具体的には、親子鑑定に必要なDNAを採取できるよう、探偵が状況に応じて様々な形で支援します。

また、父親の居場所がわからない場合、探偵はその父親を探し出します。そして、認知の手続きを進めるために、父親に協力を求めるよう働きかけます。父親が遠く離れた場所に住んでいる場合や、意図的に隠れている場合でも、探偵は独自の調査網を駆使して居場所を突き止め、接触を試みます。

さらに、夫婦が別れてから300日以内に生まれた子の本当の父親が誰なのかを調べるのも探偵の仕事です。民法では、離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子と推定されますが、必ずしもそうとは限りません。子の本当の父親を特定することは、子の将来の権利を守る上で、そして適切な扶養や相続を受ける上で非常に重要です。探偵は慎重かつ緻密な調査を行い、真実を明らかにします。

探偵は、必要な証拠を集めたり、集めた情報を提供したりすることで、認知されていない子とその家族が法的に正しい行動を取れるよう支えます。複雑な家族関係の中で何が真実なのかを見極める専門家として、探偵は重要な役割を担っています。単に情報を集めるだけでなく、その情報をどのように活用すれば依頼者の利益になるかを常に考え、行動します。法的な知識にも精通しているため、依頼者にとって最善の道を提案することができます。