離婚と有責行為:責任と慰謝料

調査や法律を知りたい

先生、「有責行為」ってどういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、離婚の原因を作った側の行為のことだよ。例えば、浮気や暴力、相手をひどい目に合わせたり、わざと家を出て行ったりすることだね。

調査や法律を知りたい

なるほど。じゃあ、悪いことをした方が離婚したいと言っても、できないんですか?

調査・法律研究家

原則としてはできないね。でも、長い間別居していて、子供もいなければ、認められる場合もあるんだよ。ただし、相手が離婚によってひどい状況になる場合は、認められないんだ。

離婚における「有責行為」とは。

「離婚の際に問題となる『責任ある行為』について説明します。これは、離婚の原因を作った夫婦の片方の行動のことです。例えば、浮気や暴力、いじめ、わざと家を出るなどが当てはまります。このような行為で、心や体に傷を負ったもう片方の配偶者は、相手に対して離婚を求めたり、損害に対する賠償を求めたりすることができます。逆に、責任ある行為をした配偶者からの離婚の申し出は、基本的に認められません。ただし、例外として、次の条件をすべて満たす場合は、離婚が認められることがあります。一つ目は、長い期間、別々に暮らしていることです。これは、夫婦の年齢や一緒に暮らした期間と比べて、かなり長い期間別居している必要があります。二つ目は、まだ大人のなっていない子供がいないことです。三つ目は、相手が離婚によって、精神面、社会生活、経済面で非常に苦しい立場に置かれるなど、離婚を認めることが社会の正義に反するような特別な事情がないことです。このように、責任ある行為をした配偶者からの離婚の申し出は、長期間の別居や、相手の今後の生活への十分な配慮といった条件を満たさない限り、現状では認められないのが普通です。」

有責行為とは

夫婦関係が壊れる原因を作った行為のことを、法律用語で「有責行為」といいます。これは、一方がもう一方に対して行った行為が原因で、夫婦として一緒に生活していくことが難しくなった場合を指します。

有責行為には様々な種類がありますが、代表的なものとしては「不貞行為」が挙げられます。これは、配偶者以外の人と肉体関係を持つ行為のことで、肉体関係の有無が重要なポイントとなります。キスやハグなど、どこまでが不貞行為に当たるかは状況によって判断が分かれますが、一般的には性的な関係を持った場合に該当すると考えられます。

次に、「暴力行為」も有責行為に含まれます。これは、配偶者に暴力を振るう行為のことで、殴る、蹴るといった身体的な攻撃はもちろんのこと、物を投げつけるといった行為も含まれます。身体的な暴力は、配偶者の身体に危害を加えるだけでなく、精神的にも大きな苦痛を与えるため、重大な有責行為とみなされます。

「虐待」も有責行為の一つです。これは、配偶者を精神的、経済的に支配したり、嫌がらせをする行為を指します。暴言を吐いたり、無視したりするといった精神的な虐待だけでなく、生活費を渡さない、働くことを制限するといった経済的な虐待も含まれます。これらの行為は、配偶者の人格を傷つけ、日常生活を困難にするため、深刻な問題となります。

最後に、「悪意の遺棄」も有責行為に該当します。これは、正当な理由なく配偶者を置き去りにする行為です。家を出て行ってしまう、連絡を絶ってしまうといった行為がこれにあたります。一方的に家を出て行ったきり連絡が取れない場合や、生活費を送金しない場合などは、悪意の遺棄と判断される可能性があります。

これらの有責行為は、配偶者に肉体的、精神的な苦痛を与えるだけでなく、夫婦間の信頼関係を完全に破壊するものです。そのため、法律では有責行為を行った配偶者に対して、離婚の際に慰謝料の支払いを命じたり、財産分与において不利な扱いを受けたりするなどの責任を負わせる仕組みが設けられています。

| 有責行為 | 内容 |

|---|---|

| 不貞行為 | 配偶者以外の人と肉体関係を持つ行為。肉体関係の有無がポイント。キスやハグなど、どこまでが不貞行為かは状況によって判断が分かれる。 |

| 暴力行為 | 配偶者に暴力を振るう行為。殴る、蹴るといった身体的攻撃だけでなく、物を投げつける行為も含まれる。 |

| 虐待 | 配偶者を精神的、経済的に支配したり、嫌がらせをする行為。暴言、無視などの精神的虐待、生活費を渡さない、働くことを制限するなどの経済的虐待も含まれる。 |

| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく配偶者を置き去りにする行為。家を出て行ってしまう、連絡を絶ってしまう行為など。 |

離婚請求と有責行為

夫婦という関係は、互いに協力し合い、尊重し合うことが大切です。しかし、時には片方の配偶者が、夫婦としての義務に背く行為、いわゆる有責行為をしてしまうことがあります。このような有責行為を受けた配偶者は、当然の権利として相手方に離婚を請求できます。

有責行為には、不貞行為(浮気)、暴力、悪意の遺棄など様々な種類があります。例えば、配偶者以外の者と肉体関係を持つ、あるいは継続的に暴力を振るう、正当な理由なく生活費を渡さない、などの行為が該当します。これらの行為によって、夫婦関係が破綻に瀕してしまうことは少なくありません。

離婚請求と同時に、有責行為によって受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することも可能です。慰謝料の金額は、有責行為の程度や期間、被害者の受けた精神的苦痛の大きさなどを総合的に考慮して決定されます。軽微な言い争いではなく、肉体的・精神的に深刻な影響を与えた場合には、高額な慰謝料が認められる可能性があります。

離婚訴訟では、有責行為の有無や程度を証明するために証拠が必要となります。日記や写真、電子メールのやり取り、第三者の証言などは、有責行為を立証する上で重要な証拠となり得ます。配偶者の不貞行為を疑う場合、探偵に調査を依頼し、証拠を集めるという方法もあります。ただし、違法な手段で集められた証拠は、裁判で採用されない可能性があるので注意が必要です。例えば、相手の許可なく部屋に侵入したり、盗聴器を仕掛けたりすることは違法行為にあたり、刑事罰の対象となる可能性があります。

有責行為による離婚や慰謝料請求は、複雑な法的問題を伴うケースが多くあります。自分だけで解決しようとせず、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

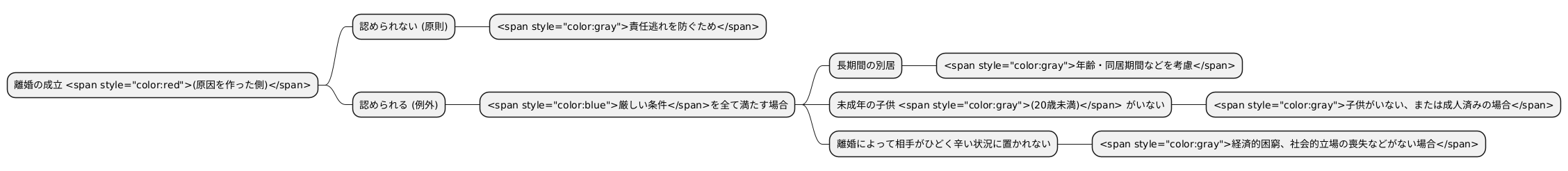

有責配偶者からの離婚請求

夫婦関係が壊れてしまった時、壊してしまった原因を作った側が離婚を求めることは、基本的には認められません。自分のしたことの責任を取らずに、関係が悪くなったことを理由に離婚を成立させるのを防ぐためです。これは、責任逃れのような行為を許さないという考え方によるものです。

しかし、どんな場合でも認められないかというと、そうではありません。例外として、いくつかの厳しい条件をすべて満たした場合には、認められる可能性があります。

まず、夫婦が長期間にわたって別々に暮らしていることが必要です。これは、夫婦が何歳か、一緒に暮らしていた期間はどのくらいかなどを考えて、かなり長い期間別居している必要があるという意味です。例えば、結婚して間もない夫婦が数年別居している場合と、結婚して数十年経った夫婦が数年別居している場合では、同じ「数年」でも「長期間」かどうか判断が異なってきます。

次に、まだ大人になっていない子供がいないことが条件となります。一般的には二十歳未満の子供を指し、子供がいない場合だけでなく、子供が既に成人している場合もこの条件を満たします。

最後に、離婚によって相手がひどく辛い状況に置かれないことも必要です。これは、離婚によって相手が精神的に大きな負担を抱えたり、社会生活を送るのが難しくなったりするようなことがない場合を指します。例えば、相手が経済的に困窮したり、社会的立場を失ったりするような場合は、この条件を満たさない可能性があります。

このように、原因を作った側からの離婚の申し出は、非常に厳しい条件の下でしか認められません。これらの条件は厳しく判断されるため、簡単に認められるものではないことを理解しておく必要があります。

別居期間の長さ

夫婦が別々に暮らす期間の長さは、責任を持つ側からの離婚の申し出が認められるかどうかに大きく影響します。法律では、この期間について明確な年数を定めていません。つまり、何年間別々に暮らせば必ず離婚できると決まっているわけではないのです。裁判所は、様々な事情を考慮して判断します。

まず、夫婦それぞれの年齢がどれくらいなのか、結婚生活はどれくらい続いていたのか、なぜ別々に暮らすようになったのかといった点を調べます。また、まだ自立していない子どもがいるかどうかも重要な要素です。子どもがいる場合には、子どもの成長や生活への影響を特に慎重に考えます。

一般的には、5年以上、あるいは10年以上別々に暮らしている場合に、離婚が認められることが多いです。しかし、単に物理的に別々の家に住んでいるだけでは不十分です。夫婦関係が修復できないほど壊れていると認められる必要があります。これは、単に口で言うだけでは認められません。具体的な証拠が必要です。

例えば、別居に至った理由や別居中の生活の様子、相手との連絡の有無などを示す必要があります。日記や手紙、メールのやり取りなども証拠となりえます。裁判所は、本人たちの証言だけでなく、提出された証拠を元に、夫婦関係が本当に修復不可能な状態なのかを慎重に判断します。別居期間の長さは目安の一つに過ぎず、最終的には個々のケースごとに判断がされます。そのため、同じだけの期間別居していても、離婚が認められる場合とそうでない場合があります。

| 考慮事項 | 詳細 |

|---|---|

| 別居期間 |

|

| 夫婦の状況 |

|

| 証拠 |

|

| 裁判所の判断 |

|

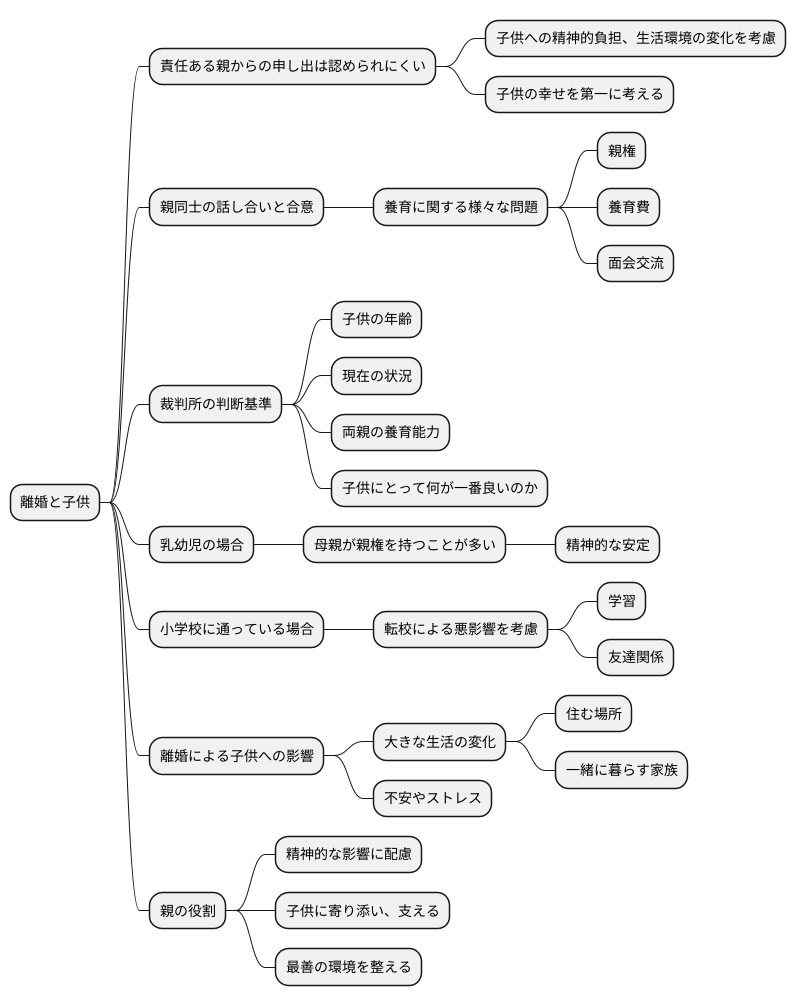

未成熟の子への配慮

幼い子が居る場合、責任ある側の親からの離婚の申し出は認められにくい傾向にあります。これは、離婚が子供に与える精神的な負担や生活環境の変化を重く見ているためです。裁判所は、子供の幸せを第一に考え、親が離婚についてよく話し合い、子供の養育に関する様々な問題についてきちんと合意しているかを重視します。

特に、どちらの親が子供を育てるか(親権)、養育費をいくら払うか、子供と離れて暮らす親がどれくらい子供と会えるか(面会交流)といった重要な事柄について、両親が十分に話し合い、合意に達している必要があります。もし、両親がこれらの事柄について争っている場合、裁判所は子供の年齢や現在の状況、両親の養育能力など様々な要素を考慮し、子供にとって何が一番良いのかを判断します。

例えば、まだ言葉をうまく話せない乳幼児の場合、母親が主に養育してきたケースでは、子供の精神的な安定を保つため、母親が親権を持つことが多いでしょう。また、子供が小学校に通っている場合、転校によって子供の学習や友達関係に悪影響が出る可能性も考慮されます。

離婚は子供にとって大きな生活の変化です。住む場所が変わったり、一緒に暮らす家族が変わったりすることで、子供は不安やストレスを感じやすいです。そのため、両親は離婚によって子供が受ける精神的な影響に配慮し、子供に寄り添い、支えていくことが大切です。たとえ離婚という結果になったとしても、子供にとって最善の環境を整えるために、両親が協力していく必要があります。

経済的な保障

夫婦が別れることになると、お金のやりくりが大きく変わる場合があります。特に、一方が家庭を守り、仕事を持たずに暮らしてきた場合には、離婚後の生活に不安を抱えるのも当然です。このような状況で、離婚の原因を作った側にいる配偶者は、相手方が困らないよう、金銭的な支えをしなければなりません。

この金銭的な支えは、大きく分けて三つの種類があります。一つ目は、夫婦で築き上げてきた財産を分ける「財産分割」です。家や車、預貯金など、結婚してから夫婦で手に入れたものは、原則として半分ずつ分けられます。二つ目は「年金分割」です。結婚期間中に支払った厚生年金は、夫婦共有の財産とみなされます。そのため、離婚の際に、この年金を分けることができます。

三つ目は「慰謝料」です。これは、離婚によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。例えば、不貞行為や暴力などが原因で離婚に至った場合、被害を受けた側は加害者側に慰謝料を請求できます。

特に、ずっと家庭で家事や育児をしてきた人や、病気や体の不自由などで働くのが難しい人にとっては、離婚後の生活を守るための経済的な支援がとても重要になります。十分な収入がなく、すぐに自立した生活を送ることが難しい場合、離婚の原因を作った配偶者は、相手が安心して暮らせるよう、相応の金銭的な援助をしなければなりません。

裁判所は、離婚する夫婦それぞれの収入や財産、生活の状況などを詳しく調べて、ふさわしい金額を決めます。それぞれの事情を考慮し、生活の安定を維持するために必要な金額を算定し、公正な解決を目指します。例えば、子どもの養育費なども考慮に入れ、離婚後も困窮することなく生活できるよう配慮されます。

| 種類 | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 財産分割 | 夫婦で築き上げた財産(家、車、預貯金など)を原則として半分ずつ分ける。 | 離婚する夫婦 |

| 年金分割 | 結婚期間中に支払った厚生年金を分ける。 | 離婚する夫婦 |

| 慰謝料 | 離婚によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金。不貞行為や暴力などが原因で離婚に至った場合、被害を受けた側は加害者側に請求できる。 | 離婚原因を作った配偶者から、被害を受けた配偶者へ |