離婚と親権:単独親権の原則とは?

調査や法律を知りたい

離婚した時、親権は両親のどちらか一方だけになるんですか?二人とも親権を持つことはできないんですか?

調査・法律研究家

日本では、離婚するときには両親のどちらか一方だけが親権を持つことになっています。これを『単独親権の原則』といいます。二人とも親権を持つ『共同親権』の考え方もありますが、日本ではまだ法律で認められていません。

調査や法律を知りたい

じゃあ、離婚するときは必ずどちらが親権を持つのか決めないといけないんですね。もし決められなかったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

そうですね。親権者を決めずに離婚することはできません。もし、話し合いで決められない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

単独親権の原則とは。

離婚した夫婦の子供の親権について、日本では、父親か母親のどちらか一方だけが親権を持つことになっています。これを「単独親権」といいます。夫婦が話し合って離婚する際には、どちらが親権を持つのかを決める必要があります。

単独親権制度の概要

日本では、夫婦が別れる際には、どちらか一方の親だけが子どもの親としての権利と義務を持つ「単独親権」制度が取られています。これは、子どもにとって穏やかな暮らしを守り、親同士の争いを避けるためです。

具体的に、親権を持つ親には、子どもの日々の世話や教育に関する権利(監護教育権)が与えられます。例えば、どこに住まわせるのか、どの学校に通わせるのかなどを決めることができます。また、子どもの健康に関すること(身上監護権)も親権者の判断に委ねられます。例えば、医者にかからせる時や海外旅行に行く際に必要な手続きなども、親権者が行います。さらに、子どもの財産を管理する権利(財産管理権)も親権者が持ちます。子どもが財産を相続した場合など、その管理は親権者が責任を持って行います。これらの権利と義務は、子どもが大人になるまで続きます。

近年、別れた後も両親が共に親権を持つ「共同親権」制度の導入を求める声が大きくなっていますが、今の日本ではまだ単独親権が一般的です。そのため、離婚する夫婦は、どちらが親権者になるかを真剣に考える必要があります。子どもの幸せを第一に考え、将来を見据えて、じっくりと話し合うことが大切です。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に相談することもできます。子どもの成長にとって最善の道を選ぶことが重要です。

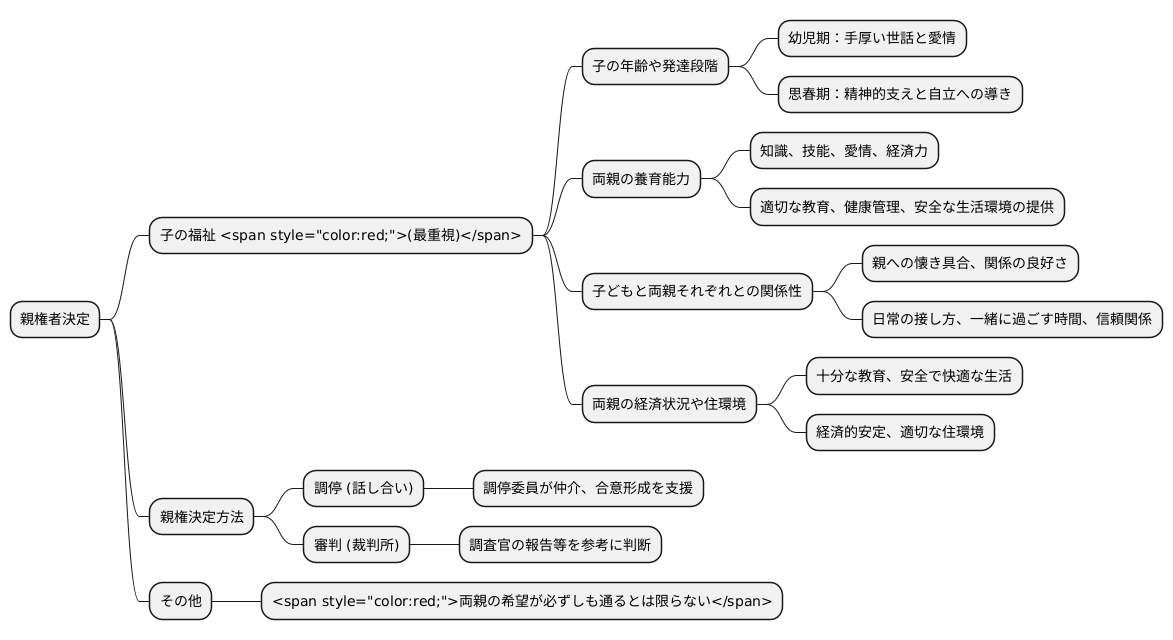

親権決定の基準

子の幸せを第一に考えた親権者を定めるため、家庭裁判所は様々な点を細かく調べて判断します。その中でも特に重視されるのは「子の福祉」です。これは、子どもが健やかに成長し、幸せな人生を送るために必要なすべてを含んでいます。

まず、子どもの年齢や発達段階は重要な要素です。幼い子どもであれば、より手厚い世話や愛情が必要です。思春期の子どもであれば、精神的な支えや自立への導きが重要になります。子どもの年齢に応じて、必要な養育の内容も変化するため、それぞれの段階に適した環境を提供できるかが判断されます。

次に、両親の養育能力も判断材料となります。これは、子どもを適切に養育するための知識、技能、愛情、そして経済力などを総合的に評価します。子どもに愛情を注ぎ、適切な教育を受けさせ、健康管理を行い、安全な生活環境を提供できる能力があるかを確認します。

さらに、子どもと両親それぞれとの関係性も重視されます。子どもがどちらの親に懐いているか、どちらの親との関係が良好かは、子どもの情緒の安定に大きく影響します。日頃から子どもとどのように接しているか、どれだけの時間を共に過ごしているか、深い信頼関係が築けているかなどが判断材料となります。

両親の経済状況や住環境も考慮されます。子どもが十分な教育を受け、安全で快適な生活を送るためには、安定した経済力と適切な住環境が不可欠です。経済的な不安定さや劣悪な住環境は、子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、しっかりと確認されます。

両親が親権について話し合いで決められない場合は、家庭裁判所が間に入って解決を図ります。話し合いで解決を目指すのが「調停」です。調停では、調停委員が両親の話し合いの仲立ちをし、合意形成を支援します。それでも合意に至らない場合は、裁判所が「審判」を行います。審判では、家庭裁判所の調査官による報告などを参考に、最終的な判断が下されます。いずれの場合も、子の福祉が最優先されるため、両親の希望が必ずしも通るとは限りません。そのため、離婚の話し合いの際には、子どもの幸せを一番に考え、将来を見据えた話し合いをすることが大切です。

親権と監護権の違い

子どもに関わる権利として「親権」と「監護権」という言葉がありますが、これらは混同されやすいものです。まずはそれぞれの意味合いをしっかりと理解することが大切です。親権とは、子どもの身上にかかわる大切な権利義務のことで、子どもの幸せのために必要な決定を行う権利と責任を指します。例えば、子どもの名前や住む場所を決める、教育方針を定める、財産を管理するといったことです。

一方、監護権とは子どもの日々の暮らしを世話する権利と義務のことです。具体的には、食事や衣服の世話、寝かしつけ、学校への送り迎え、病気の際の看病など、子どもを直接的に養育する行為が含まれます。

我が国では、基本的に親権を持つ人が監護権も持ちます。つまり、子どもと一緒に暮らし、日常の世話をしながら、重要な決定も担うのが通常の姿です。しかし、様々な事情により、親権者と監護者が別々になる場合があります。

例えば、両親が離婚し、子どもにとってどちらか一方の親との生活が望ましいと判断された場合、親権は持ちつつも監護権は持たない、という状況が生じ得ます。また、両親共に子どもを適切に育てられないと判断された場合は、祖父母や児童養護施設などが監護権者となることもあります。さらに、両親が親権をめぐって激しく争っている場合、一時的に子どもを守るために、家庭裁判所が第三者に監護権を委ねることがあります。このように、監護権は子どもの最善の利益を守るための重要な制度であり、それぞれの状況に応じて柔軟に対応されます。子どもの健やかな成長のためには、親権と監護権を適切に理解し、子どもにとって何が一番良いのかを常に考える必要があります。

| 権利 | 意味合い | 具体的な内容 | 通常の状況 | 例外状況 |

|---|---|---|---|---|

| 親権 | 子どもの身上にかかわる大切な権利義務。子どもの幸せのために必要な決定を行う権利と責任 | 名前や住む場所の決定、教育方針の決定、財産の管理など | 親権を持つ人が監護権も持ち、子どもと一緒に暮らし、日常の世話をしながら重要な決定も担う | 両親の離婚、両親共に子どもを適切に育てられない場合、両親が親権をめぐって争っている場合など |

| 監護権 | 子どもの日々の暮らしを世話する権利と義務 | 食事や衣服の世話、寝かしつけ、学校への送り迎え、病気の際の看病など、子どもを直接的に養育する行為 |

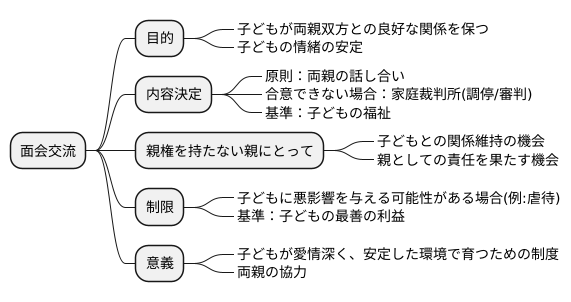

面会交流の重要性

親子が離れて暮らすことになっても、子どもにとって両親との繋がりは大切です。これは子どもの健やかな成長を支える上で非常に重要な要素となります。そこで、親権を持たない親にも、子どもと定期的に会い、共に時間を過ごす「面会交流」という権利が認められています。

面会交流は、子どもが両親双方との良好な関係を保ち続けるための大切な機会です。一緒に遊んだり、食事をしたり、日々の出来事を話したりする中で、親子の絆を育み、子どもの情緒の安定を図ることができます。

面会交流の具体的な内容、例えば会う頻度や時間の長さ、場所などは、両親が話し合って決めることが基本です。お互いに歩み寄り、子どもにとって最善の方法を探ることが重要になります。しかし、どうしても合意に至らない場合は、家庭裁判所が間に入り、調停や審判を通して決定します。子どもの福祉を最優先に考え、適切な面会交流の方法が選ばれます。

面会交流は、親権を持たない親にとって、子どもとの関係を維持する貴重な機会です。子どもの成長を見守り、喜びや悩みを共有することで、親としての責任を果たすことができます。ただし、子どもに悪影響を与える可能性がある場合、例えば虐待や育児放棄の恐れがある場合は、面会交流が制限されることもあります。これは子どもの安全を守るための措置であり、子どもの最善の利益が優先されます。

面会交流は、子どもが愛情深く、安定した環境で育つために必要な制度です。親権の有無に関わらず、両親が協力し、子どもにとって最良の環境を整えることが求められます。

単独親権の課題と今後の展望

ひとり親家庭を取り巻く現状と、養育費の確保や面会交流の現状を踏まえ、子どもにとって最善の利益を何よりも優先した制度設計が求められています。

従来の親権制度、つまり離婚後にどちらか一方の親だけが親権を持つ制度は、子どもの生活環境を安定させるという一定の効果を上げてきました。しかしながら、親権を持たない親との関係が希薄になりがちであり、時に親権を巡る争いが激化するという問題点が指摘されています。

こうした背景から、離婚後も両親が共に親権を持つ「共同親権」制度の導入に向けた議論が活発化しています。共同親権制度は、子どもが両親双方から愛情と関心を注がれる機会を増やし、両親の責任を明確にするという長所があります。子どもにとっては、両親の愛情を満遍なく受けることで、情緒が安定し健やかに成長できる可能性が高まります。また、両親双方に責任を明確にすることで、養育費の支払いや面会交流の実現性も高まると期待されます。

一方で、共同親権制度には課題も残されています。両親間の協力が不可欠となるこの制度は、両親が円満な関係を築けない場合、かえって子どもに悪影響を及ぼす可能性があります。また、意見の対立が起きた際、子どもの福祉を最優先に考えた迅速な対応が難しく、紛争解決に時間を要する懸念もあります。

子どもにとって何が最善の利益となるか、という観点から、単独親権と共同親権、それぞれの長所と短所を慎重に見極める必要があります。それぞれの家庭環境は千差万別であり、画一的な制度設計では対応できない場合もあるでしょう。子どもの福祉を第一に考え、社会全体で議論を深め、より良い制度の構築を目指していく必要があります。そのためには、養育費の不払い対策や面会交流支援の充実といった周辺制度の整備も同時に進めていく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 課題認識 | ひとり親家庭の現状、養育費確保や面会交流の現状を踏まえ、子どもにとって最善の利益を優先した制度設計が必要。 |

| 従来の親権制度(単独親権) |

|

| 共同親権 |

|

| 今後の課題 |

|