離婚と監護権:子どもの未来を守る

調査や法律を知りたい

先生、「離婚における『身上監護権』」って、親権とはどう違うんですか?

調査・法律研究家

いい質問だね。簡単に言うと、親権は子どもの財産を管理したり、子どもに関する重要な決定をする権利を含む広い権利だよ。身上監護権は、その親権の一部で、子どもの身の回りの世話や教育など、日常の養育に関する権利のことなんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、離婚すると親権者と監護権者が別々になることもあるって書いてありました。それってどういうことですか?

調査・法律研究家

そうなんだ。離婚した場合、子どもの利益を最優先に考えて、親権は父親、日常の世話をする監護権は母親、というように分けることが可能なんだよ。つまり、親権者でなくても、監護権者として子どもを育てることができる場合もあるということだね。

離婚における「身上監護権」とは。

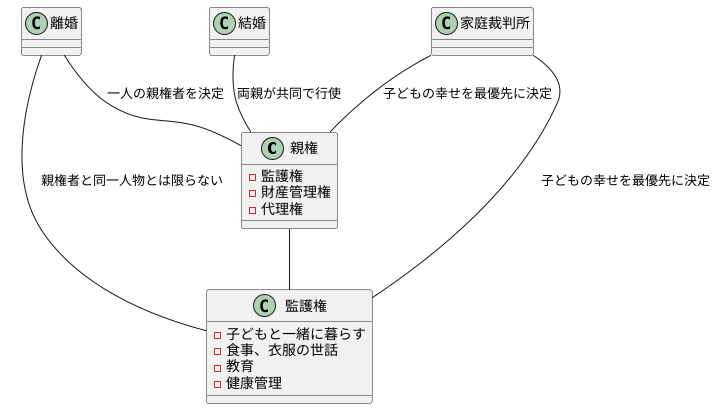

「離婚の際に、子どもの養育に関する権利について」という題で説明します。親権の中には、子どもの財産を管理する権利と、子どもの身の回りの世話や教育などをする権利が含まれています。後者の権利は、これまで「身上監護権」と呼ばれていましたが、子の監護に関することなので、ここでは簡単に「監護権」と呼ぶことにします。監護権を持つ人は、子どもの生活全般の世話や教育などをする責任があります。通常、親権を持つ人が監護権も持ちますが、離婚する場合は、親権と監護権を分けて、それぞれ違う人が持つようにすることもできます。つまり、親権者でなくても、家庭裁判所が認めてくれれば、子どもを引き取って育てることができるのです。(法律の改正により、2022年4月1日から大人の年齢は20歳から18歳に引き下げられました。)

監護権とは

監護権とは、子どもが成人するまで、その日常生活における世話や教育、しつけといった責任を担う権利義務のことです。子どもが健やかに成長し、自立した一員となるために必要な土台を作る大切な役割です。

具体的には、食事、着替え、入浴といった身の回りの世話がまず挙げられます。毎日の食事を用意し、清潔な衣服を着替えさせ、毎日お風呂に入れるといった、基本的な生活習慣を身につけさせることが重要です。また、子どもが病気になった際の看病も監護権を持つ者の責任です。病院へ連れて行き、医師の指示に従って薬を飲ませたり、安静に過ごさせたりするなど、適切な処置をしなければなりません。

教育面では、学校への送り迎えや宿題の指導などが含まれます。子どもが安全に学校へ行き来できるように気を配り、学習面でのサポートをすることも大切です。子どもが疑問を持った際に、一緒に考えたり、調べ物を手伝ったりすることで、学ぶ楽しさを知り、学力を伸ばしていく手助けをすることができます。

しつけも監護権の重要な要素です。挨拶やマナーといった基本的な社会のルールを教え、公共の場での適切な行動を身につけさせる必要があります。また、善悪の判断を教え、責任ある行動をとれるように導くことも大切です。これは、子どもが社会に適応し、円滑な人間関係を築くために不可欠な要素です。

親は子どもにとってかけがえのない存在であり、監護権は親としての責任を明確に示すものです。子どもが成長し、自立するまで、愛情と責任を持って養育していくことが求められます。

親権との関係

親権とは、子どもの養育に関するあらゆる権利と義務をまとめたものです。これは、子どもの成長を見守り、必要な世話をする監護権や、子どもの財産を管理する財産管理権、子どもに代わって法律行為を行う代理権など、様々な権利を含んでいます。通常、両親が結婚している場合は、これらの権利は両親が共同で行使します。

しかし、離婚となると話は変わってきます。離婚の場合、子どもの幸せを第一に考えて、親権者を一人に決めなければなりません。この親権者には、監護権、財産管理権、代理権など、親権に含まれるすべての権利と義務が与えられます。ただし、必ずしも親権者と監護権者が同一人物になるとは限りません。

監護権とは、子どもの日常の世話をする権利と義務のことです。具体的には、子どもと一緒に暮らす、食事や衣服の世話をする、教育を受けさせる、健康に気を配るといったことです。離婚の場合、たとえ親権者でなくても、子どもにとってより良い環境を提供できる親が監護権者として選ばれることがあります。例えば、経済的に安定している親が親権者になったとしても、子どもとの関係が良好で、日常の世話もしっかりできるもう一方の親が監護権者になるということもあり得ます。

このように、親権と監護権は分けて考えることができます。これは、離婚という難しい状況下でも、子どもの福祉を最大限に守るための大切な仕組みです。子どもにとって、どちらの親と暮らすのが一番良いのか、どちらの親が日常の世話を一番よくできるのか、家庭裁判所は子どもの立場に立って慎重に判断します。そして、最終的には、子どもの幸せを最優先に考えて、親権者と監護権者を決定するのです。

離婚時の監護権決定

夫婦が離婚する際、大切な子どもの養育に関する権利、つまり監護権はどちらが持つのか、難しい問題が生じます。この決定は、家庭裁判所が子どもの幸せを何よりも大切にして行います。裁判所は、様々な点を細かく調べて判断します。まず、両親それぞれのお金の状態、つまり収入や資産などを確認します。そして、住んでいる家の広さや環境、子どもをどのように育てたいと考えているか、子どもとの普段の関係が良好かどうかなども調べます。子どもの年齢も重要な点です。まだ幼い子どもであれば、母親が監護者になることが多いでしょう。しかし、子どもがある程度成長していれば、裁判所は子どもの気持ちを直接聞き、その意見を尊重しようとします。例えば、子どもが「お父さんと一緒に暮らしたい」と強く希望すれば、裁判所はその気持ちを大切にします。ただし、子どもの希望が必ずしも通るとは限りません。子どもにとって本当に良い環境かどうかを、最終的には裁判所が判断するからです。もしかしたら、子どもは遊びに連れて行ってくれる父親の方を好むかもしれませんが、母親の方が生活が安定していて、より良い教育を受けさせられるかもしれません。このような様々な事情を考慮した上で、子どもにとって一番良い環境を提供できる親が監護者に選ばれます。このように、離婚という辛い出来事の中でも、子どもの健やかな成長が最優先される仕組みになっています。

監護権を持つことの責任

親として子を育てるということは、子を思う気持ちと同じくらい大きな責任を負うことです。この責任は、子どもが成人するまで続きます。特に法律で認められた監護権を持つ親は、子どもの成長と幸福のために、様々な役割を果たさなければなりません。

まず、日々の生活における世話は基本です。毎日の食事を用意し、清潔な衣服を着せ、安全な住まいを提供することはもちろん、健康管理にも気を配り、病気や怪我の際には適切な治療を受けさせなければなりません。

次に、教育も大切な責任です。学校選びから始まり、学習のサポート、宿題の手伝い、学校行事への参加など、子どもの学業を支える必要があります。子どもが持つ才能や興味関心を伸ばせるよう、習い事や課外活動への参加を促すことも重要です。

そして、しつけも欠かせません。善悪の判断を教え、社会のルールやマナーを身につけさせ、責任ある行動をとれるように導くことは、親の重要な役割です。時には厳しく叱ることも必要ですが、常に子どもの人格を尊重し、愛情を持って接することが大切です。

さらに、子どもの将来設計についても責任を負います。進学や就職といった人生の岐路において、子どもが自分の力で選択し、決定できるよう支援していく必要があります。そのためには、様々な選択肢を示し、それぞれのメリットやデメリットを一緒に考え、子どもにとって最良の道を選ぶ手助けをすることが求められます。

また、良好な人間関係を築けるようにサポートすることも重要です。友達や先生、地域の人々など、様々な人と関わり、良好な人間関係を築けるよう、親は適切な助言や指導を行う必要があります。

監護権は、子どもと一緒に過ごす権利だけでなく、子どもを責任を持って育てる義務を伴います。親としての愛情と責任感を持って、子どもが幸せに成長していくために最善を尽くすことが、監護権を持つ親にとって最も大切なことと言えるでしょう。

監護権のない親との面会交流

子どもにとって両親との繋がりは、健やかな成長に欠かせないものです。たとえ夫婦が離婚し、監護権を持つ親と持たない親に分かれたとしても、監護権を持たない親にも子どもと面会交流する権利が法律によって保障されています。これは、子どもが両方の親から愛情を受け、バランスのとれた人間関係を築きながら成長していくために大切な権利です。

面会交流は、どのような形で行われるのでしょうか。その頻度や方法は、家庭裁判所が個々の家庭の事情を詳しく調べ、子どもの福祉にとって何が最善かを判断した上で決定します。両親の経済状態や居住地、子どもの年齢や性格、そして両親の関係性など、様々な要素が考慮されます。

面会交流の具体的な方法としては、定期的に直接会って一緒に過ごす、手紙で近況を伝え合う、電話で声を聞く、といった方法が考えられます。近年では、インターネットを使ったビデオ通話などで顔を見ながら会話をするという方法も増えてきています。どのような方法を選ぶにしても、子どもの気持ちを尊重し、負担にならないように配慮することが大切です。

面会交流は、子どもが両親から愛情をしっかりと受け取れるようにするための大切な機会です。離婚という難しい状況下でも、子どもが両方の親と繋がりを保ち、安定した環境で成長できるよう、社会全体で支えていく必要があるでしょう。そのため、家庭裁判所は、面会交流が円滑に行われるよう、両親への助言や支援も行っています。子どもの幸せを第一に考え、両親が協力して面会交流を実現していくことが重要です。