離婚と親権:単独親権を考える

調査や法律を知りたい

先生、『単独親権の原則』って、両親が離婚したら、どちらか一方だけが親の権利を持つことになるって事ですよね?

調査・法律研究家

はい、そうです。日本では、両親が離婚すると、子供にとってどちらが親権者になるかを決める必要があります。これが『単独親権の原則』です。

調査や法律を知りたい

じゃあ、親権を持たない親は、子供と全く会えなくなるんですか?

調査・法律研究家

いいえ、そうとは限りません。親権は持てなくても、面会交流権といって、子供と会う権利を持つことができます。離婚する両親は、面会交流についても話し合う必要があります。

単独親権の原則とは。

離婚した夫婦の子供は、父親か母親のどちらか一方だけが親権を持つことになっています。これは、どちらか一方に親権を与え、もう一方には親権を与えないという決まりです。日本では、この決まりに従って、話し合いで離婚する場合には、どちらが親権を持つのかを決める必要があります。

単独親権制度の概要

日本では、夫婦が別れることになった時、子どもの養育に関する権利や義務を持つ親を一人に決める制度、いわゆる単独親権制度が取られています。これは、子どもにとって何が一番良いのかを考え、落ち着いた環境で育てられるようにするための仕組みです。

例えば、両親がいつも言い争いをしていたり、どちらかの親が子どもに暴力を振るったりするような状況では、子どもが安心して暮らすことはできません。そのような場合、子どもを守るために、裁判所がどちらの親が親権を持つのが適切かを判断します。判断の基準となるのは、子どもの年齢や健康状態、両親の経済状況、そして何よりも子どもの意思です。

しかし、この単独親権制度には、いくつか難しい点もあります。親権を持つ親と持たない親との間で、子どもとの関わり方に差が出てしまうことがよくあります。親権を持たない親は、子どもと会う機会が減ったり、子どもの教育方針に意見を言えなかったりすることがあります。そうなると、子どもは片方の親との関係が薄れてしまう可能性があります。また、どちらが親権を持つのかを決める際に、両親の間で激しい争いになってしまうケースも少なくありません。裁判で争うことになれば、時間もお金もかかりますし、精神的な負担も大きくなります。

離婚は、子どもにとっても大きな変化です。慣れ親しんだ環境が変わるだけでなく、両親が一緒にいないという現実に適応しなければなりません。そんな子どもたちが、少しでも穏やかに、そして健やかに成長していけるよう、親権制度のあり方について、私たちはもっと真剣に考える必要があるのではないでしょうか。子どもの幸せを第一に考え、より良い制度を目指していくことが大切です。

| 日本の単独親権制度 | 詳細 |

|---|---|

| 目的 | 子どもにとって最良の環境を提供するため。落ち着いた環境で育てられるようにする。 |

| 親権決定の基準 | 子どもの年齢、健康状態、両親の経済状況、子どもの意思 |

| 親権者の役割 | 子どもの養育に関する権利と義務を持つ |

| 問題点 |

|

| 離婚の影響 | 子どもにとって大きな変化。慣れ親しんだ環境の変化、両親不在への適応が必要。 |

| 今後の課題 | 子どもの幸せを第一に考え、より良い制度を目指していく必要がある。 |

親権決定の基準

子を育てる権利を決める際には、家庭裁判所は『子の幸福』を何よりも大切に考えて判断します。これは、他のどんな事情よりも、子どもの幸せを第一に考えるという意味です。具体的には、子どもの年齢や成長段階に応じて、必要な世話や教育の内容が変わるため、それぞれに合った対応ができるかを見極めます。例えば、幼い子どもであれば、愛情深く寄り添い、安全で安心できる環境を提供できるかが重要になります。また、思春期の子どもであれば、精神的な支えとなり、自立を促せるかが大切です。

さらに、子どもとそれぞれの親との関係も重要な要素です。日頃からどれくらい深く関わっているか、信頼関係が築けているか、愛情を注いでいるかなどを総合的に判断します。普段の生活の様子や、子どもがどちらの親に懐いているかなども考慮されます。加えて、親の養育能力も判断材料となります。子どもを適切に育てられるだけの知識や技能、愛情を持っているか、安定した生活リズムを保てるか、しつけや教育方針に問題はないかなどを調べます。経済的な状況も無視できません。子どもを養育していくには、衣食住の提供はもちろん、教育費や医療費など、様々な費用がかかります。そのため、安定した収入や資産があるかどうかも確認されます。

そして、住環境も大切な要素です。子どもが安全に、そして健康的に暮らせるだけの広さや設備が整っているか、通学に便利か、近隣に公園などの遊び場があるかなども考慮されます。子どもにとってより良い環境を提供できる親が選ばれるのです。これらの要素を一つ一つ丁寧に調べ、子どもの気持ちを尊重しながら、最終的な判断が下されます。子どもが十分な判断能力を持っている場合は、直接意見を聞くこともあります。この過程では、両親が協力し、子どもの幸せを第一に考えた話し合いをすることが非常に大切です。争うのではなく、子どもの将来のために協力することが求められます。

協議離婚における親権決定

夫婦が離婚を決めた時、大切なのは子どもの親権をどちらが持つのかを決めることです。離婚の方法には、話し合いで解決する協議離婚と、家庭裁判所の判決で決める裁判離婚の二つの道があります。ここでは、協議離婚における親権の決め方について詳しく見ていきましょう。

協議離婚では、夫婦の話し合いで親権者を決め、離婚届にその内容を記入することになっています。子どもの幸せを第一に考え、どちらがより良い環境を提供できるか、じっくりと話し合うことが大切です。仕事の内容や収入、住環境、子育てへの協力体制など、様々な要素を考慮に入れ、将来の子どもの生活を具体的に思い描くことが重要です。

しかし、現実には感情的な行き違いや意見の対立が生じ、なかなか合意に至らないケースも少なくありません。そのような時は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、裁判官ではなく、調停委員と呼ばれる第三者が間に入り、夫婦の話し合いを支援する手続きです。調停委員は、中立的な立場で双方の意見に耳を傾け、子どもにとって最良の解決策を探ります。

調停では、養育費や面会交流についても話し合うことができます。養育費は、子どもが自立するまでにかかる費用を分担するもので、金額や支払い方法などを決めておく必要があります。面会交流は、親権者でない親が子どもと会う権利のことです。頻度や方法などを具体的に決めておくことで、子どもと親の良好な関係を維持することに繋がります。

協議離婚での親権決定は、子どもの将来を左右する重要な決断です。感情的にならず、冷静に話し合い、子どもにとって本当に良い選択をするよう心掛けましょう。もし、話し合いが難航する場合は、専門家の助言を受けることも検討してみてください。

単独親権のメリットとデメリット

ひとり親養育には、子どもにとって良い面とそうでない面があります。良い面としては、養育の方針に一貫性が出ることが挙げられます。両親で意見が食い違うことなく、子どもは安定した環境で育つことができます。また、子どもの教育や生活に関する決定を速やかに行える点もメリットです。緊急時や重要な決定を迫られた際にも、迅速に対応できます。

しかし、ひとり親養育には課題もあります。特に、親権を持たない親との関係が薄れてしまう懸念は深刻です。子どもにとって、両親との良好な関係は健やかな成長に欠かせません。親権を持たない親との面会交流が十分に確保されない場合、子どもは寂しさや葛藤を抱える可能性があります。たとえ両親が別々に暮らしていても、子どもにとっては両方の親が必要です。定期的な面会交流や電話、手紙のやり取りなどを通じて、子どもが安心して親と繋がり続けられるよう配慮することが重要です。

さらに、親権者への負担が大きくなることも忘れてはなりません。子育て、家事、仕事など、一人で多くの責任を担うことになり、経済的にも精神的にも大変な苦労を強いられます。行政の支援制度の活用や、親族や友人からのサポートなど、周囲の協力を得ながら子育てしていくことが大切です。

ひとり親養育は、子どもの人生に大きな影響を与えます。メリットとデメリットをしっかりと理解し、子どもの幸せを第一に考えた上で慎重に判断する必要があります。両親が協力して子どもを支え、温かい愛情に包まれた環境で子どもが成長できるよう、最善の努力を尽くすことが求められます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

|

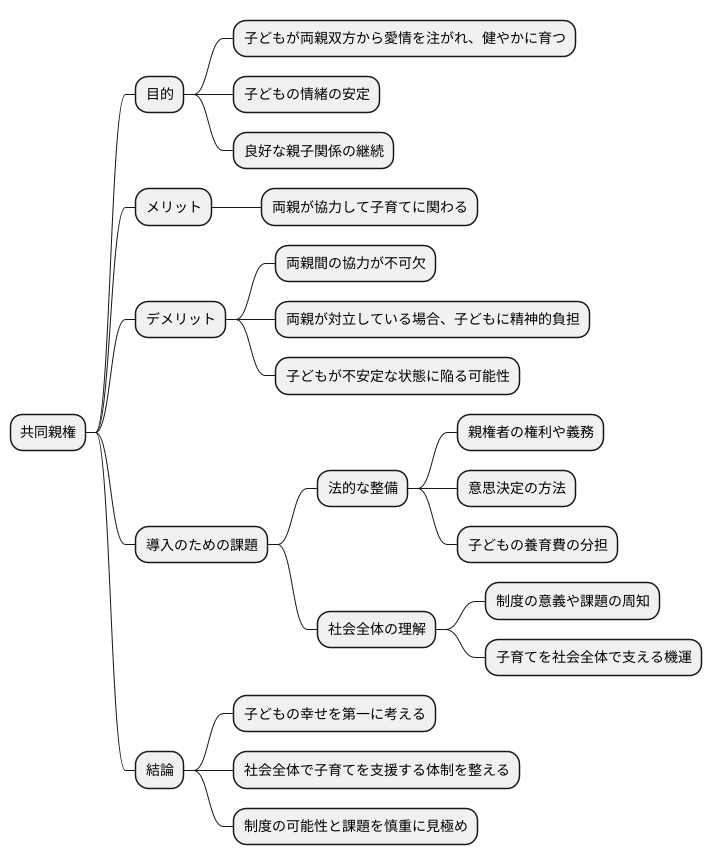

共同親権という選択肢

近年、離婚後の子育てをめぐり、両親が共に親権を持つ「共同親権」という制度の導入が盛んに話し合われています。これは、離婚という難しい状況にあっても、子どもが両親双方から愛情を注がれ、健やかに育つことができる環境を維持することを目的としています。従来のように一方の親だけが親権を持つのではなく、両親が協力して子育てに関わることで、子どもの情緒の安定や良好な親子関係の継続が期待できるとされています。

しかし、共同親権には課題も存在します。両親間の協力が不可欠となるこの制度は、両親が良好な関係を築けている場合には大きな利点となりますが、対立が続いている場合、かえって子どもに精神的な負担をかける可能性も否定できません。争いの絶えない両親の間で板挟みになることで、子どもが不安定な状態に陥ってしまうことも懸念されます。

共同親権制度を導入するためには、法的な整備が必要です。親権者の権利や義務、意思決定の方法、子どもの養育費の分担など、具体的なルールを明確にしなければ、混乱が生じる可能性があります。また、社会全体の理解を深めることも重要です。共同親権という制度の意義や課題について広く知ってもらい、子育てを社会全体で支える機運を高めていく必要があるでしょう。

子どもの幸せを第一に考えるのであれば、両親だけでなく、社会全体で子育てを支援する体制を整えることが重要です。共同親権という制度が持つ可能性と課題を慎重に見極め、子どもにとって本当に良い選択となるよう、議論を深めていく必要があります。

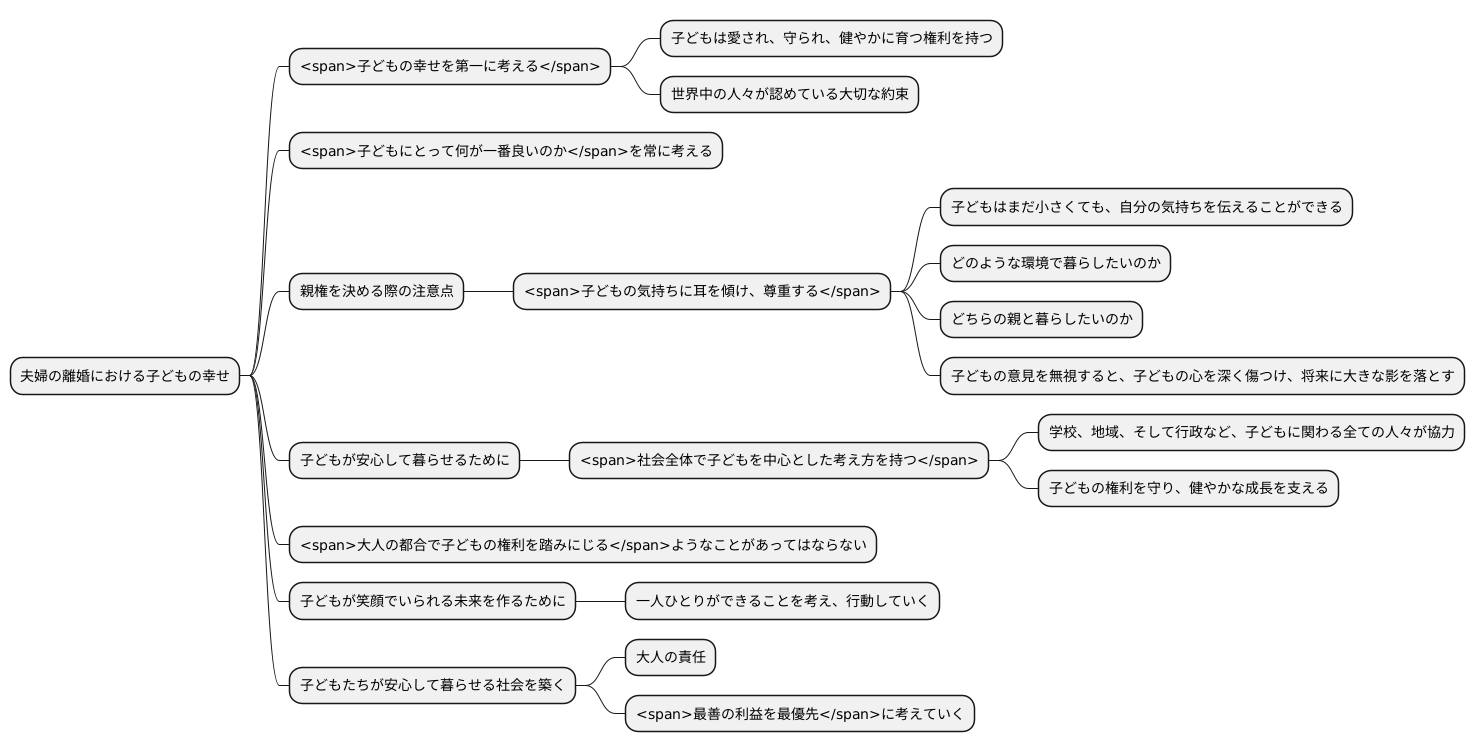

子どもの権利の尊重

夫婦が別れることになった時、忘れてはいけないのは、子どもの幸せを第一に考えることです。子どもは、たとえ両親が離婚というつらい状況に置かれても、愛され、守られ、健やかに育つ権利を持っています。これは、世界中の人々が認めている大切な約束です。親が離婚を決めたとしても、子どもにとって何が一番良いのかを常に考えなければなりません。

親権を決める際には、子どもの気持ちに耳を傾け、尊重することが何よりも重要です。子どもはまだ小さくても、自分の気持ちを伝えることができます。どのような環境で暮らしたいのか、どちらの親と暮らしたいのか、しっかりと話を聞き、その思いを大切にしなければなりません。子どもの意見を無視して、大人の都合だけで決めてしまうのは、子どもの心を深く傷つけ、将来に大きな影を落とすことになりかねません。

子どもが安心して暮らせるようにするためには、社会全体で子どもを中心とした考え方を持つことが大切です。学校、地域、そして行政など、子どもに関わる全ての人々が、子どもの権利を守り、健やかな成長を支えるために協力していく必要があります。

離婚は、夫婦にとってだけでなく、子どもにとっても大きな出来事です。しかし、大人の都合で子どもの権利を踏みにじるようなことがあってはなりません。子どもが笑顔でいられる未来を作るために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していく必要があるでしょう。子どもたちが安心して暮らせる社会を築くことは、大人の責任です。常に子どもの視点に立ち、最善の利益を最優先に考えていくことが大切です。