懲戒解雇:退職の落とし穴

調査や法律を知りたい

先生、『懲戒解雇』って、会社が悪いことをした人を辞めさせることですよね?どんな悪いことをしたら、懲戒解雇になるんですか?

調査・法律研究家

そうだね、会社で悪いことをした人を辞めさせることだよ。ただ、どんな悪いことでも解雇できるわけじゃなくて、会社のルールに書いてあるようなことをした時だけなんだ。例えば、会社の大事なお金を盗んだり、会社の名前を使って悪いことをしたりとか、会社のルールで『これはダメ』と書いてあることを破った時だね。

調査や法律を知りたい

会社のルールに書いてあれば、どんなことでも懲戒解雇になるんですか?

調査・法律研究家

いいや、そうとも限らないんだ。あまりにもひどい理由で解雇するのは、会社の権利の乱用になる場合もある。例えば、会社の備品を少し壊してしまっただけで解雇するのは、普通は認められないね。解雇の理由が、社会的に見て妥当かどうかが重要なんだ。

懲戒解雇とは。

会社が、従業員の規則違反を理由に、罰として解雇することを懲戒解雇といいます。解雇の理由は、就業規則などに書かれている必要があります。また、社会的に見てあまりにも不当な解雇だと判断された場合は、会社側の権利の乱用として、解雇は無効になることもあります。

懲戒解雇とは

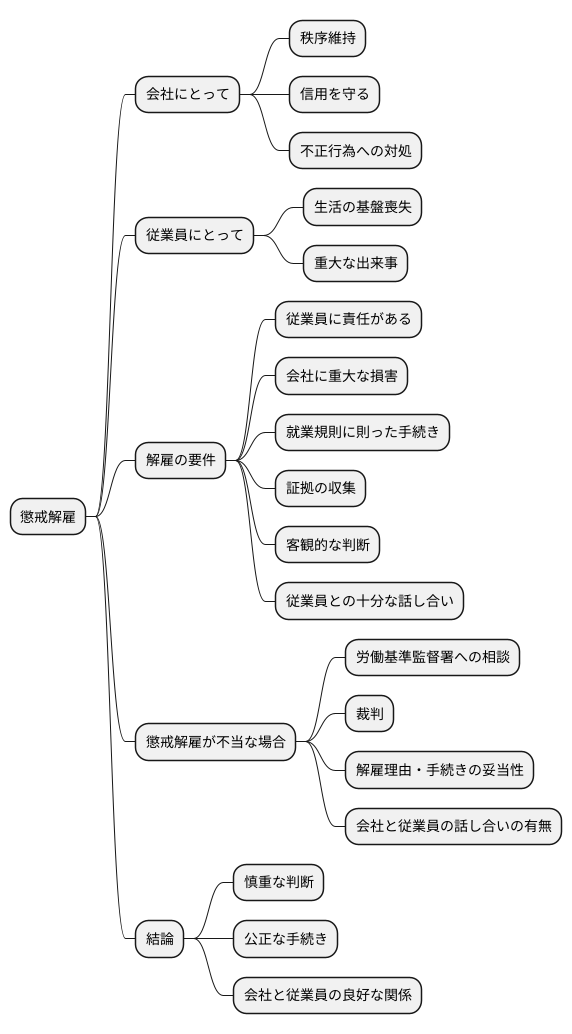

懲戒解雇とは、会社が従業員との労働契約を一方的に解除する解雇の中でも、最も重い処分です。従業員が会社の規則に違反したり、不正行為を行ったりするなど、会社に重大な損害や不利益を与えた場合に、この処分が下されます。

懲戒解雇は、従業員の側に責任があることを前提としているため、会社側は解雇の正当性を明確に示す必要があります。そのため、解雇に至るまでの経緯や証拠を慎重に集め、就業規則に則った手続きを踏まなければなりません。就業規則に懲戒解雇に関する規定がない場合や、規定があっても曖昧な場合には、解雇が無効となる可能性があります。また、従業員の違反行為の内容や程度、過去の勤務態度なども考慮し、懲戒解雇が本当に妥当な処分なのかを客観的に判断する必要があります。

従業員にとって、懲戒解雇は生活の基盤を失うことに繋がる重大な出来事です。そのため、会社側は解雇を決定する前に、従業員と十分に話し合う機会を設けるべきです。話し合いを通じて、誤解を解いたり、双方が納得できる解決策を見つけることができるかもしれません。例えば、懲戒解雇ではなく、始末書の提出や減給といった軽い処分が適切な場合もあります。

もし従業員が懲戒解雇を不当だと感じた場合は、労働基準監督署に相談したり、裁判を起こしたりして、権利を主張することができます。裁判では、解雇の理由や手続きの妥当性、会社と従業員の話し合いの有無などが争点となります。

懲戒解雇は、会社と従業員双方にとって大きな影響を与える問題です。会社は、秩序を維持し、信用を守っていくために、従業員の不正行為には厳正に対処しなければなりません。一方で、従業員の権利と生活を守ることも重要です。そのため、懲戒解雇という重い処分を下す際には、慎重な判断と公正な手続きが不可欠です。会社と従業員がそれぞれの立場を理解し、良好な関係を築くことが、問題解決への第一歩となるでしょう。

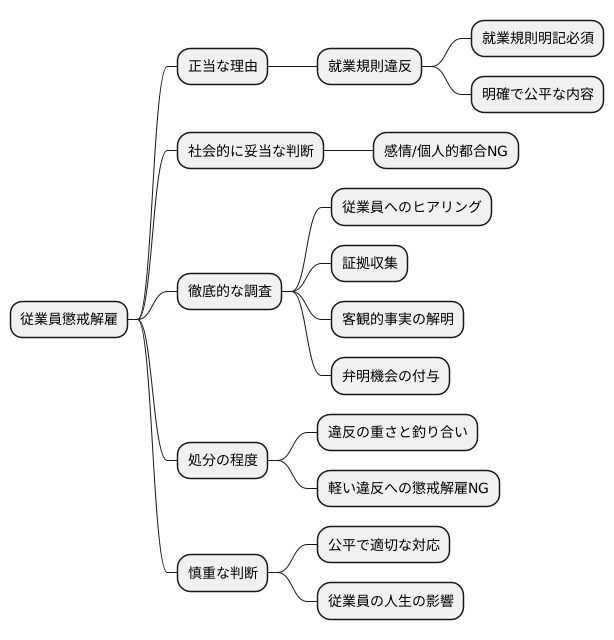

懲戒解雇の要件

従業員を懲戒解雇するには、正当な理由と社会的に見て妥当な判断が必要です。感情や個人的な都合による解雇は認められません。まず、解雇の対象となる行為は、就業規則に明記されている必要があります。会社の規則を乱す行為であっても、就業規則に記載がなければ、解雇の理由として使うことはできません。就業規則は会社と従業員双方を守るルールブックであり、内容が明確で公平であることが重要です。

次に、懲戒解雇を行う前に、事実関係を徹底的に調査しなければなりません。従業員から話を聞き、証拠を集め、何が起きたのかを客観的に明らかにする必要があります。従業員に弁明の機会を与えずに解雇することは、手続きに欠陥があるとみなされ、解雇が無効になる可能性があります。従業員側の言い分を聞くことは必須の手続きです。

さらに、解雇の程度が、その行為の重さに見合っている必要もあります。軽い違反に対して懲戒解雇を行うのは、社会的に見て妥当とは言えません。例えば、一度の遅刻で懲戒解雇にするのは、行き過ぎた処分と判断されるでしょう。処分の重さと違反の程度は釣り合っていなければなりません。

懲戒処分は、従業員に反省を促し、職場の秩序を守るためのものです。懲戒解雇はその中でも最も重い処分であり、慎重な判断が必要です。従業員の人生に大きな影響を与えることを考え、公平で適切な対応をしなければなりません。従業員を守ることも、会社にとって大切な責任です。

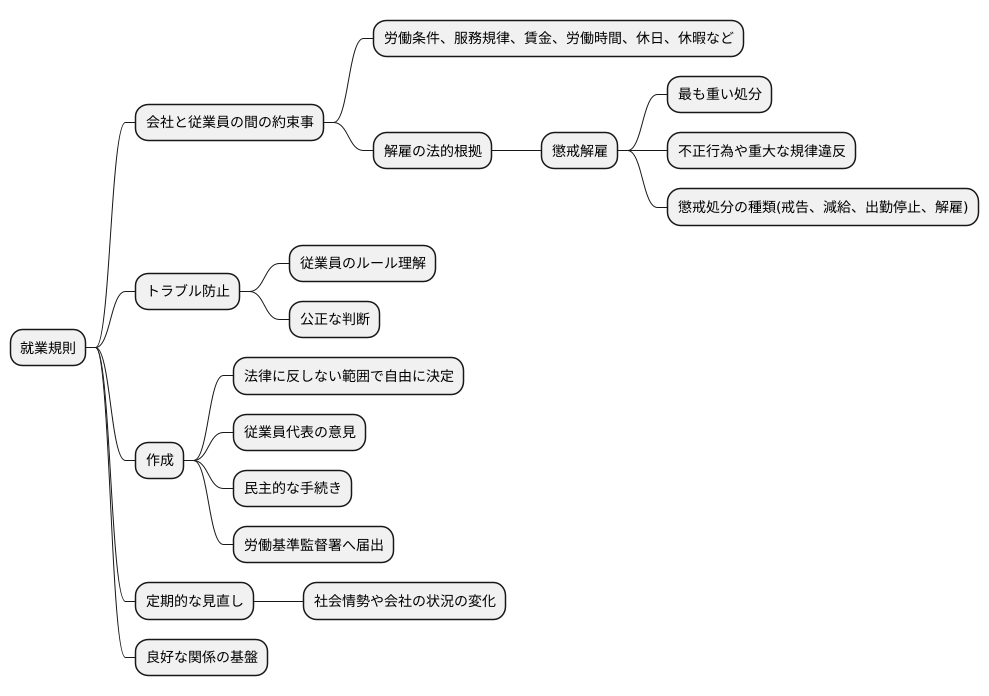

就業規則の重要性

就業規則は、会社と従業員の間で結ばれる、いわば約束事の集まりです。労働条件や服務規律、賃金、労働時間、休日、休暇など、働く上での基本的なルールを定めたもので、会社と従業員双方にとって重要な役割を果たします。特に、従業員を解雇する場合には、就業規則が法的根拠として非常に重要になります。

解雇の中でも、懲戒解雇は最も重い処分であり、従業員の不正行為や重大な規律違反があった場合に行われます。この時、就業規則には、どのような行為が懲戒の対象となるのか、そして、それぞれの行為に対してどのような懲戒処分(軽いものから順に、戒告、減給、出勤停止、そして解雇)が科されるのかが、明確に記載されていなければなりません。もし、就業規則が存在しなかったり、内容が曖昧であったりすると、たとえ従業員に非があったとしても、懲戒解雇の正当性を主張することが難しくなり、後々、裁判などで争いになった際に会社が不利になる可能性があります。

就業規則は、懲戒処分を行うためだけのものではなく、トラブルを未然に防ぐ効果もあります。就業規則を整備することで、従業員は会社のルールを事前に理解し、それに従って行動することができます。また、会社側も就業規則に基づいて公正な判断を行うことで、従業員との間の無用な争いを避けることができます。

就業規則の内容は、法律に反しない限り、会社が自由に決めることができます。しかし、従業員に一方的に押し付けるのではなく、従業員代表の意見を聞きながら、民主的な手続きを経て作成することが大切です。話し合いを通じて、会社と従業員の相互理解を深め、より良い職場環境を作ることに繋がります。また、作成した就業規則は、労働基準監督署へ届け出る必要があります。就業規則は一度作ったら終わりではなく、社会情勢や会社の状況の変化に合わせて、定期的に見直し、時代に合った内容に更新していくことが重要です。就業規則は、会社と従業員が良好な関係を築き、円滑に業務を進めていくための、なくてはならない基盤となるのです。

不当な懲戒解雇への対応

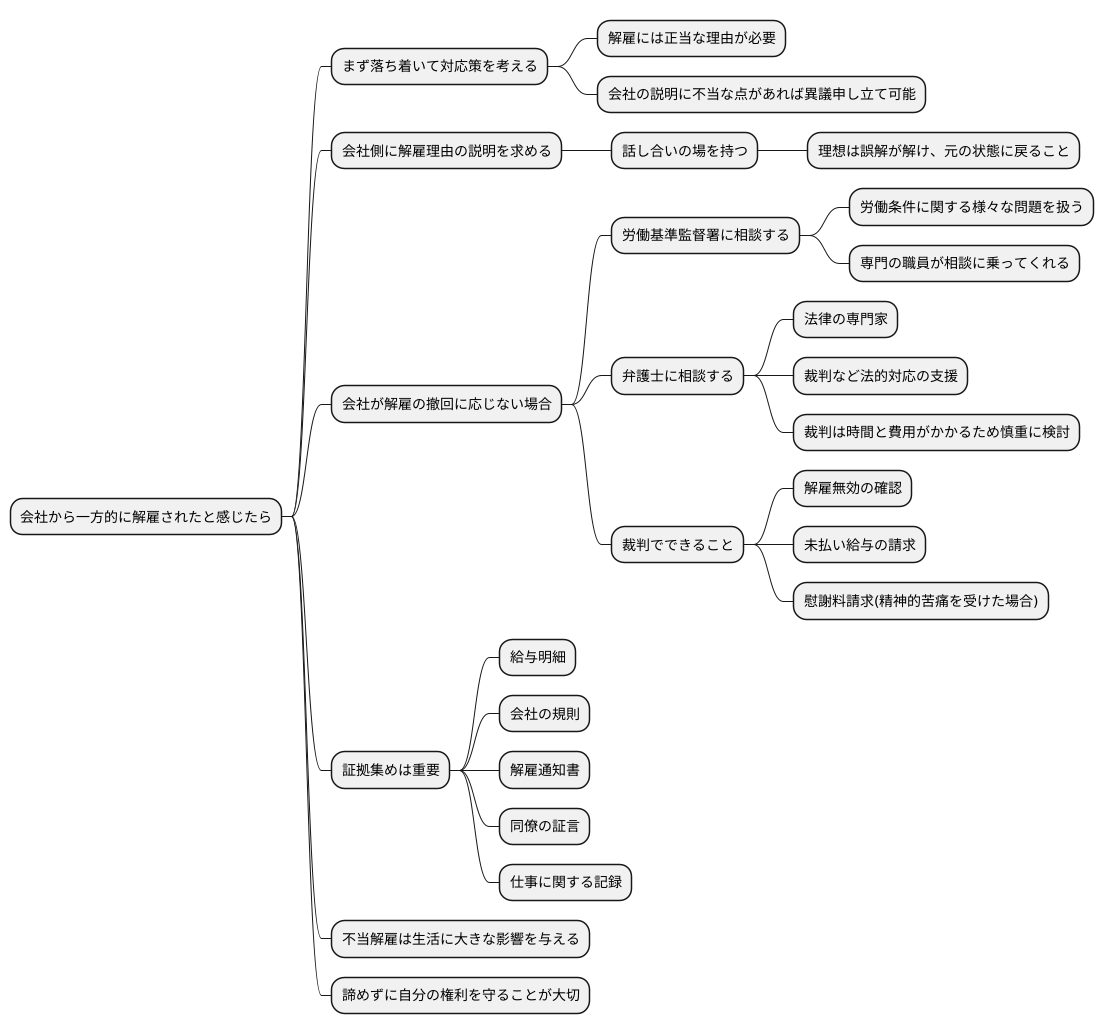

会社から一方的に仕事をやめさせられたと感じ、納得がいかない場合は、まず落ち着いて対応策を考えましょう。解雇には正当な理由が必要であり、会社の説明に不当な点があれば、異議を申し立てることができます。

まずは会社側に解雇理由の説明を求め、話し合いの場を持ちましょう。話し合いを通じて誤解が解け、元の状態に戻れるのが理想です。しかし、会社が解雇の撤回に応じない場合は、他の方法を検討する必要があります。

公的な機関である労働基準監督署に相談するという方法があります。労働基準監督署は、労働条件に関する様々な問題を扱っており、専門の職員が相談に乗ってくれます。状況を説明し、適切な助言を受けることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

さらに、弁護士に相談し、法的措置を検討することも可能です。弁護士は法律の専門家として、より具体的なアドバイスや、裁判など法的対応の支援をしてくれます。ただし、裁判は時間と費用がかかるため、慎重に検討する必要があります。

裁判では、解雇は無効だったと認めさせる、あるいは支払われていない給与の支払いを求めることができます。また、解雇によって精神的な苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。

どのような対応をするにしても、証拠を集めることが非常に重要です。給与明細や会社の規則、解雇通知書などはもちろんのこと、同僚の証言も有力な証拠となる可能性があります。ふだんから仕事に関する記録をきちんと残しておく習慣をつけましょう。不当な解雇は、生活に大きな影響を与える重大な問題です。諦めずに、適切な方法で自分の権利を守ることが大切です。

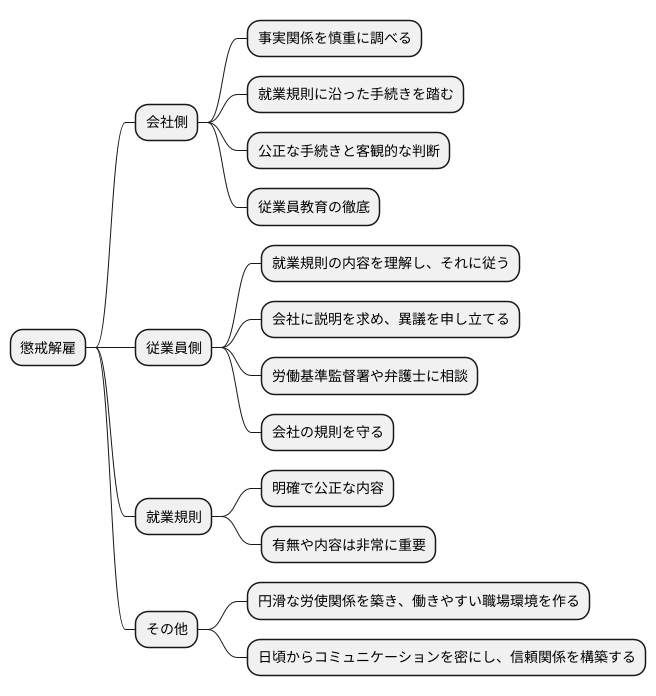

まとめ

従業員の不正行為や社内秩序を乱す行為に対し、会社が行う懲戒解雇は、従業員の人生を大きく左右する重い処分です。それだけに、会社側は懲戒解雇を行う前に、事実関係を慎重に調べ、就業規則に沿った手続きを踏む必要があります。

就業規則は、会社と従業員双方にとってのルールブックのようなものです。そこには、明確で公正な内容が記されていることが求められます。懲戒解雇が正当かどうかを判断する上で、就業規則の有無や内容は非常に重要な要素となります。従業員もまた、就業規則の内容を理解し、それに従って行動するよう努めなければなりません。

もし、不当な懲戒解雇を受けたと感じたら、会社に説明を求め、異議を申し立てることが大切です。自分だけで解決できない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することで、問題解決への道筋が見えてくるでしょう。

懲戒解雇は、会社と従業員双方にとって、慎重な対応が必要となる問題です。公正な手続きと客観的な判断に基づいて行われなければなりません。また、懲戒解雇を未然に防ぐために、会社は従業員教育を徹底し、従業員は会社の規則を守るよう心がける必要があります。

円滑な労使関係を築き、働きやすい職場環境を作るためには、会社と従業員の相互理解と協力が欠かせません。日頃からコミュニケーションを密にし、信頼関係を構築することで、問題発生を未然に防ぎ、より良い職場環境を実現できるでしょう。