被告人質問:真実への扉

調査や法律を知りたい

先生、『被告人質問』って、被告人が自分のことを話すんですよね?でも、話したくないときは話さなくてもいいんですよね?

調査・法律研究家

そうだね。被告人質問は、被告人自身から話を聞く機会だ。話したくない場合は、黙っていてもいいし、特定の質問にだけ答えないということもできるんだよ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、裁判長以外の人は質問できないんですか?

調査・法律研究家

いや、裁判長以外にも質問できる人はいるよ。陪席裁判官や検察官、弁護人、そして一緒に裁判を受けている共同被告人やその弁護人も、裁判長に許可を得れば質問することができるんだ。

被告人質問とは。

裁判で、被告人に話を聞くことを『被告人質問』といいます。被告人は、話したくないときは最初から最後まで黙っていてもいいですし、聞かれたことだけ答えないでおくこともできます。もし被告人が進んで話をする場合には、裁判長はいつでも聞きたいことを質問できます。また、裁判長の両脇に座っている裁判官や、検察官、弁護人、一緒に裁判を受けている他の被告人やその弁護人も、裁判長に断ってから被告人に質問することができます。

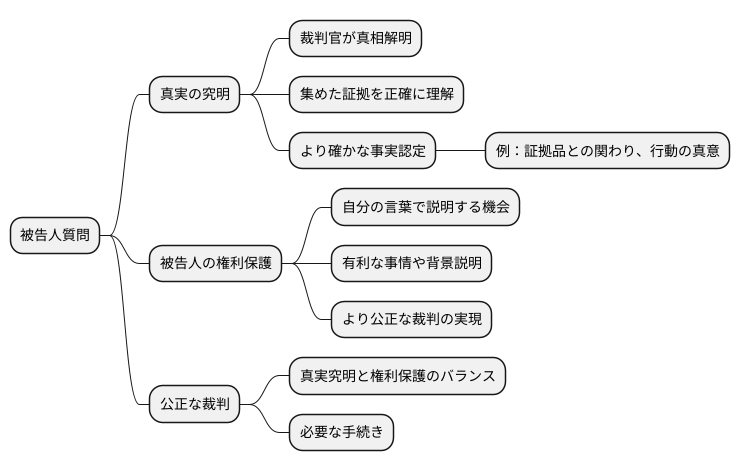

質問の意義

刑事裁判において、真実を明らかにするために非常に大切な手続きのひとつに、被告人質問があります。この手続きは、検察官や弁護人が集めた証拠をもとに、裁判官が事件の真相を解き明かすために行われます。裁判官は、被告人から直接話を聞くことで、事件についてより深く理解しようとします。

被告人質問は、事件に関わる様々な人たちの証言や証拠品など、既に集められた証拠をより正確に理解するために欠かせません。被告人自身の言葉で語られた説明を聞くことで、裁判官は他の証拠と照らし合わせ、より確かな事実を認定することができます。例えば、ある証拠品が被告人にどのように関わっていたのか、被告人の行動の真意はどこにあったのかなど、被告人の説明を聞くことで初めて明らかになる点が数多くあります。

被告人質問は、ただ被告人を問い詰める場ではありません。被告人が、自分の言葉で事件について説明する貴重な機会です。これは、被告人の権利を守るという観点からも非常に重要です。被告人は、質問に答えるだけでなく、自ら進んで事件に関する情報を提供することもできます。自分にとって有利な事情や、事件の背景などを説明することで、裁判官に正しい判断材料を提供し、より公正な裁判の実現に貢献することができます。

このように、被告人質問は、単なる尋問ではなく、裁判の公正さを支える重要な役割を担っています。真実の究明と被告人の権利保護、この両方のバランスを保ちながら、事件の真相に迫っていくために、被告人質問は必要不可欠な手続きと言えるでしょう。

質問の権利と義務

裁判では、罪に問われている人に対して、裁判官や検察官、弁護士などが質問する場が設けられています。これは、事の真相を明らかにするためにとても大切な手続きです。この時、質問に答える人、つまり被告人には、話す権利と、話さない権利の両方が認められています。これは、私たちが持っている基本的な権利の一つである「黙秘権」に基づいたものです。黙秘権とは、自分自身に不利になるようなことを無理やり話させられない権利のことです。

被告人は、全ての質問に答える必要はありません。個々の質問に答えるかどうかを選ぶこともできますし、全ての質問に対して何も話さないという選択をすることもできます。たとえ、一部の質問にだけ答える場合でも、それは認められています。しかし、ここで注意しなければならないのは、嘘の証言をしてはいけないということです。真実ではないことを話すと、偽証罪という別の罪に問われてしまう可能性があります。

裁判長は、事の真相を明らかにするために必要な質問をすることができます。しかし、被告人の権利を侵害するような不当な質問は許されません。例えば、脅迫のような形で無理やり証言させようとしたり、関係のないプライバシーを侵害するような質問をしたりすることは、明らかに不当な行為です。被告人が安心して話せるような環境を作ることも、公正な裁判を実現するために大切なことです。

| 被告人の権利 | 説明 | 注意点 |

|---|---|---|

| 発言の権利 | 裁判で発言する権利を持つ | 嘘の証言は偽証罪になる |

| 黙秘権 | 話さない権利を持つ。不利なことを無理やり話させられない権利 | – |

| 部分的回答の権利 | 全ての質問に答える必要はなく、一部の質問にのみ答えることも可能 | – |

| 不当な質問からの保護 | 脅迫やプライバシー侵害などの不当な質問を受けない権利 | 裁判長の質問は必要性に基づくが、権利侵害は許されない |

| 安心できる環境 | 安心して話せる環境が公正な裁判に必要 | – |

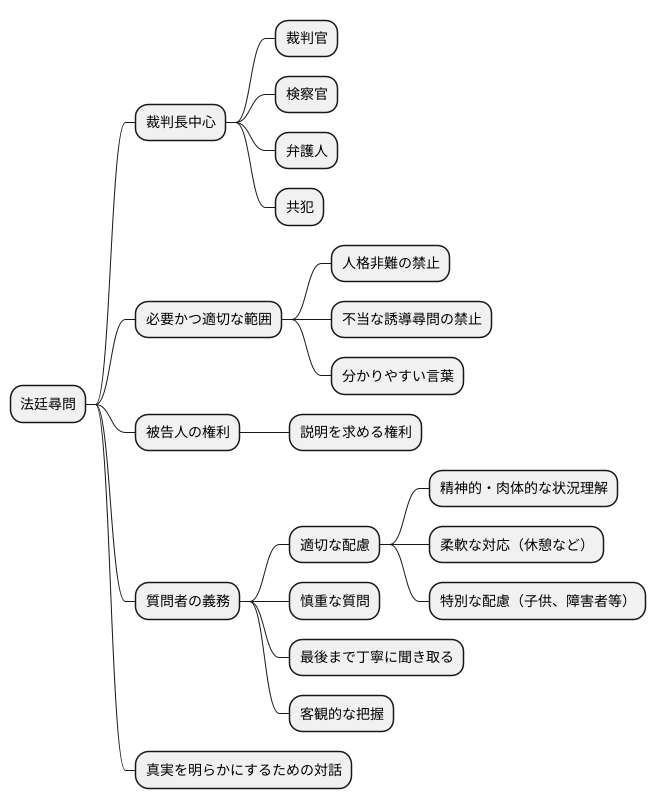

質問の方法と注意点

法廷での被告人への尋問は、裁判長が中心となって進めますが、裁判官や検察官、弁護人、そして一緒に訴えられている他の被告人からも質問を受けることがあります。この尋問は、事件の真相を明らかにするために必要かつ適切な範囲で行われなければなりません。被告人の人格を非難したり、無理やり特定の答えを言わせようとするような不当な誘導尋問は許されません。また、被告人が理解できないような専門用語や複雑な言い回しは避け、誰にでも分かりやすい言葉で質問する必要があります。

被告人は、質問の意味が分からない場合には、説明を求める権利があります。質問者は、被告人が置かれている精神的、肉体的な状況などを理解し、適切な配慮を持って質問を行う義務があります。尋問は、事件の真相を解明するための重要な手続きであり、公正な裁判を実現するためには、適切な方法で質問が行われなければなりません。そのため、質問者は、常に被告人の権利と尊厳に配慮しながら、慎重に質問を行う必要があります。

例えば、事件の内容によっては、被告人が精神的に不安定な状態にある場合も考えられます。このような場合には、質問者は、被告人の状態を考慮し、休憩を挟むなど、柔軟な対応をする必要があります。また、被告人が子供や障害者の場合、年齢や理解力に合わせた言葉遣いを心がけるなど、特別な配慮が必要になります。

尋問は、一方的な主張ではなく、真実を明らかにするための対話です。そのため、質問者は、被告人の発言を遮ることなく、最後まで丁寧に聞き取ることが重要です。そして、被告人の供述に基づいて、事件の全体像を客観的に把握し、公正な判断を下すための材料とする必要があります。法廷での尋問は、真実を追求するための重要な手段であると同時に、被告人の人権を尊重するための場でもあります。この点を常に意識し、慎重かつ丁寧に尋問を進めることが、公正な裁判を実現するために不可欠です。

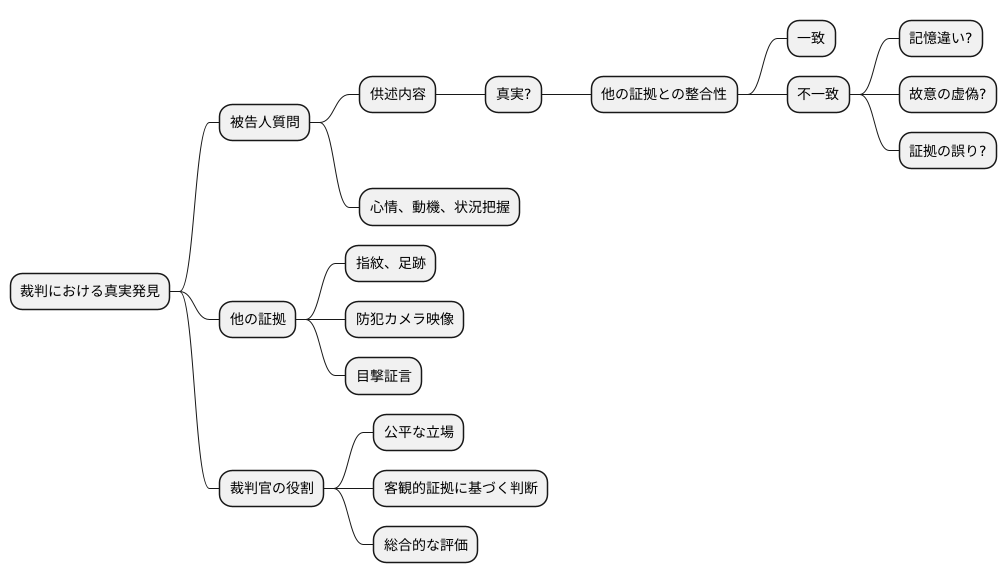

質問と他の証拠との関係

裁判において、被告人から直接話を聞くことができる被告人質問は、真実を明らかにするための重要な手段の一つです。しかし、そこで得られた供述だけで事件の全てが解き明かされるとは限りません。他の証拠と照らし合わせ、総合的に判断することが必要です。

被告人質問で得られた供述は、他の証拠と同様に、裁判官によって慎重に検討されます。例えば、事件現場に残された指紋や足跡、防犯カメラの映像、目撃者の証言といった客観的な証拠と、被告人自身の供述内容が一致するかどうかが重要なポイントとなります。もし供述内容が他の証拠と矛盾する場合、裁判官はどちらを信用するべきか、その理由を明確にしなければなりません。もしかしたら、被告人は記憶違いをしているかもしれませんし、意図的に事実と異なることを言っているかもしれません。あるいは、他の証拠に誤りがある可能性も考えられます。

裁判官は、偏見を持たずに、公平な立場で全ての証拠を検討する必要があります。被告人にとって不利な証拠だけでなく、有利な証拠も等しく考慮しなければなりません。そして、客観的な証拠に基づいて、冷静かつ中立な判断を下すことが求められます。

被告人質問は、被告人の心情や動機、事件当時の状況などを理解する上で貴重な機会を提供します。しかし、それだけで事件の真相が全て明らかになるわけではないことを忘れてはいけません。被告人質問における供述は、他の証拠と合わせて総合的に評価されることで、初めて真実発見のための重要な一要素となるのです。裁判官は、ジグソーパズルのピースを組み立てるように、一つ一つの証拠を丁寧に検討し、全体像を把握することで、公正な判決を下すことができます。

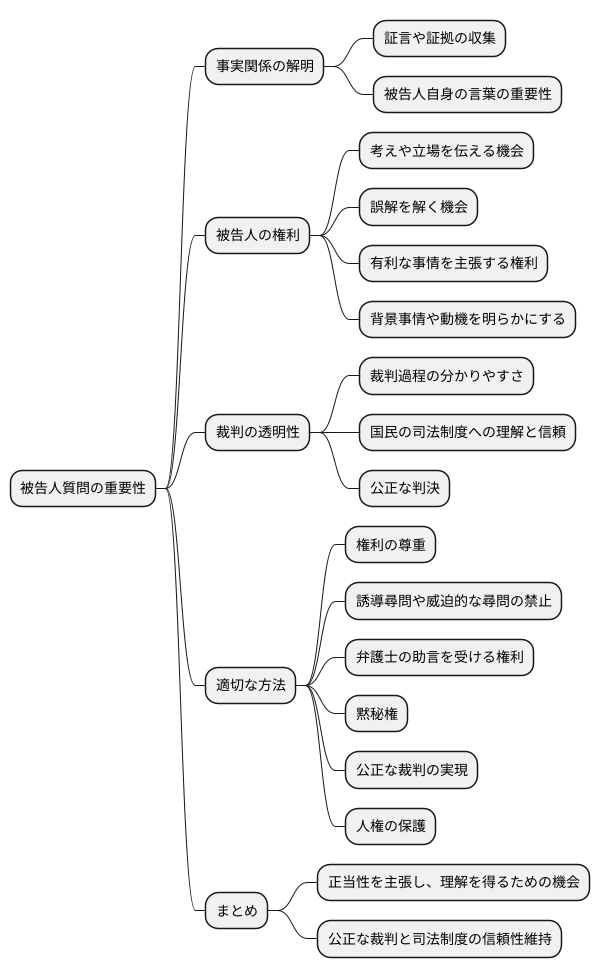

質問の重要性

裁判において、被告人に対する質問は極めて重要です。これは、ただ事実関係を明らかにするためだけのものではありません。被告人にとって、自らの考えや立場を裁判官や陪審員に直接伝える貴重な機会でもあるのです。事件の真相を解き明かすためには、様々な証言や証拠を集める必要がありますが、被告人自身の言葉ほど重要なものはありません。

被告人は、質問を通して、事件に関する自らの見解を説明し、誤解を解くことができます。例えば、ある状況においては、一見すると不利に見える行動も、やむを得ない事情があったのかもしれません。被告人質問は、そうした背景事情や動機を明らかにする場を提供します。また、被告人には有利な事情を主張する権利も保障されています。質問を通して、それらの事情を具体的に説明し、裁判に考慮してもらうことができるのです。

さらに、被告人質問は、裁判の透明性を高める上でも重要な役割を担っています。被告人が自ら語ることで、裁判の過程がより分かりやすくなり、国民の司法制度への理解と信頼が深まります。公正な判決を下すためには、あらゆる角度から事件を検証する必要があります。被告人質問は、そのための不可欠な手続きと言えるでしょう。

もちろん、被告人質問は、被告人の権利を尊重した上で、適切な方法で行われるべきです。質問者は、誘導尋問や威迫的な尋問など、被告人の権利を侵害するような行為を慎まなければなりません。また、被告人には、弁護士の助言を受ける権利や、黙秘権を行使する権利も認められています。これらの権利を保障することで、公正な裁判を実現し、人権を守ることができるのです。

被告人質問は、単なる形式的な手続きではありません。それは、被告人にとって、自らの正当性を主張し、理解を得るための重要な機会です。そして、公正な裁判を実現し、司法制度の信頼性を維持するために不可欠なプロセスなのです。