みなし労働時間とは? 問題点と注意点

調査や法律を知りたい

『みなし労働時間』って、どういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決めた時間だけ働いたとみなす仕組みのことだよ。例えば、外回りで働く営業さんのように、労働時間を正確に測るのが難しい場合に適用されることがあるね。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、それだと実際より短い時間で計算されて損してしまう場合もあるんじゃないですか?

調査・法律研究家

その通り。だから、みなし労働時間を適用するには、法律で決められた要件を満たす必要があるんだ。例えば、労働時間の一部を労働者の裁量に任せる必要がある、とかね。詳しいことは、また別の機会に説明しよう。

みなし労働時間とは。

職場以外で仕事をしていて、実際の労働時間を測るのが難しい場合や、仕事のやり方を従業員自身に任せている場合に、あらかじめ決めておいた一定の時間を働いたものとみなす制度について。

みなし労働時間の概要

みなし労働時間とは、実際に働いた時間数とは関係なく、あらかじめ決まった時間働いたとみなす制度です。これは、労働時間数を測るのが難しい仕事や、高い専門知識が必要で、仕事のやり方を従業員に任せる必要がある仕事に mainly 使われます。

例えば、営業の外回りで顧客を訪問する仕事や、新しいものを研究開発する仕事などが当てはまります。この制度を取り入れることで、会社側は労働時間管理の手間を省くことができます。しかし、従業員にとっては、実際に働いた時間よりも短い時間で計算されてしまう可能性があり、適切な使い方をしなければなりません。

近年、この制度の適用範囲や使い方をめぐって、従業員と会社の間で問題が起きる事例が増えており、社会的な注目を集めています。労働時間の実態を正しく把握し、適正な給料を支払うことは、従業員の権利を守る上でとても大切です。

みなし労働時間制度は、法律で定められた条件を満たす必要があります。厚生労働省が示すガイドラインでは、業務の性質上、労働時間を正確に把握することが困難であること、労働者に裁量権を与え、仕事の進め方を委ねていること、労使協定を締結し、労働者に書面で交付していることなどが挙げられています。

この制度を導入する際には、会社と従業員の間で十分に話し合い、制度の目的や内容についてお互いがきちんと理解することが非常に重要です。また、制度を正しく運用するために、労働時間の記録方法や残業代の支払い方法などを明確に定めておく必要があります。もし、みなし労働時間制が不適切に適用されていると感じた場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。

導入できる職種

みなし労働時間制度は、すべての仕事に使えるわけではありません。法律で決められた特定の条件を満たす仕事に限られます。具体的には、職場外で仕事を行い、労働時間の計算が難しい仕事や、高い専門知識が必要で、仕事のやり方を労働者に任せる必要がある仕事が当てはまります。

まず、職場外で仕事を行い労働時間の計算が難しい仕事について説明します。例えば、営業の外回りや商品の配達業務などがあげられます。これらの仕事は、お客さま訪問や配達先への移動時間など、労働時間の把握が複雑になりやすいです。営業担当者は、取引先との打ち合わせや移動時間など、勤務時間の管理が難しい場合があります。配達員は、交通状況や配達先の都合などによって、配達時間が変動し、勤務時間の管理が複雑です。このような場合、みなし労働時間制度を導入することで、勤務時間の管理を簡素化できます。

次に、高い専門知識が必要で仕事のやり方を労働者に任せる必要がある仕事について説明します。例えば、研究開発やシステム開発などの専門職があげられます。これらの仕事は、新しい発想や高い専門性を活かした仕事のやり方が求められるため、労働時間の管理よりも成果を重視する傾向があります。研究開発の仕事は、実験や分析に多くの時間を要し、勤務時間が不規則になりがちです。システム開発も、プログラム作成やテストに集中する必要があり、勤務時間の管理が難しい場合があります。このような場合、みなし労働時間制度を導入することで、労働者の自主性を尊重し、創造性を高めることができます。

ただし、これらの仕事であっても、会社が勝手にみなし労働時間を適用することはできません。労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による合意が必要です。さらに、合意の内容には、対象となる労働者、みなし労働時間数、残業代の計算方法などをはっきりと書く必要があります。みなし労働時間制度を適切に運用することで、会社と労働者の双方にとってメリットのある働き方を実現できます。

| 適用条件 | 職種例 | 理由 |

|---|---|---|

| 職場外で仕事を行い労働時間の計算が難しい | 営業の外回り、商品の配達業務 | お客さま訪問や配達先への移動時間など、労働時間の把握が複雑。交通状況や配達先の都合などによって、配達時間が変動し、勤務時間の管理が複雑。 |

| 高い専門知識が必要で仕事のやり方を労働者に任せる必要がある | 研究開発、システム開発 | 新しい発想や高い専門性を活かした仕事のやり方が求められるため、労働時間の管理よりも成果を重視。実験や分析に多くの時間を要し、勤務時間が不規則。プログラム作成やテストに集中する必要があり、勤務時間の管理が難しい。 |

適用要件: 労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による合意(対象労働者、みなし労働時間数、残業代の計算方法など明記)

問題点と課題

みなし労働時間制度は、仕事をする時間数を管理する作業を簡単にすることができるという利点がある一方で、いくつかの難点も指摘されています。中でも一番の問題は、働き過ぎを助長してしまうことです。みなし労働時間として決められた時間を超えて働いても、残業代が支払われない場合が多く、結果として働く人が長時間労働を強いられる危険性があります。

加えて、実際の労働時間がきちんと把握されないことで、職場環境の改善が遅れてしまう恐れもあります。長時間労働が当たり前のようになっているにもかかわらず、みなし労働時間であるがゆえに実態が隠されてしまい、適切な対策が取られない可能性があります。例えば、ある会社で社員が毎日深夜まで働いているにも関わらず、みなし労働時間制であるがために、会社側は労働時間の実態を把握できず、改善策を講じることができない、といったことが起こりえます。

さらに、みなし労働時間をどの仕事に適用するかという範囲をめぐる問題も増えています。会社が制度の条件を満たしていない仕事に適用したり、働く人との十分な話し合いをせずに導入したりする例が見られます。本来、みなし労働時間制の適用対象となるのは、業務の性質上、労働時間を正確に算定することが困難な職種に限られています。しかし、一部の企業では、この要件を満たさない職種にも適用しようとするケースがあり、これがトラブルの一因となっています。また、導入に際して労働者側との十分な協議が行われず、一方的に導入されるケースもあるため、制度の適用範囲について、会社と働く人の間で認識のずれが生じ、トラブルに発展することがあります。

このような事態を防ぐためには、制度を正しく運用するための知識を広く知ってもらうことや、労働基準監督機関による監視体制を強化することが必要不可欠です。具体的には、企業向けに制度の正しい適用範囲や導入手順に関する説明会を実施したり、労働者向けに相談窓口を設けるなどの対策が考えられます。また、労働基準監督機関による定期的な調査や、違反企業への厳格な指導も必要です。これらの取り組みを通じて、みなし労働時間制のメリットを生かしつつ、デメリットを最小限に抑えることが重要です。

| メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|

| 労働時間管理の簡素化 | 働き過ぎの助長(残業代不払い) 職場環境改善の遅延(実態把握困難) 適用範囲の問題(不適切な適用、導入時の協議不足) |

制度の正しい運用に関する知識普及(説明会、相談窓口) 労働基準監督機関による監視体制強化(定期調査、厳格な指導) |

企業の責任と対応

会社は、みなし労働時間制度を導入する際、労働基準法をきちんと守り、働く人の権利を守る責任があります。制度を正しく運用するために、対象となる人、みなし労働時間数、残業代の計算方法などをはっきり示した労使協定を結ぶことが必要です。口約束ではなく、書面で残すことが大切です。

働く時間の実態を正しく知るため、働く人に労働時間の記録をつけさせるなどの方法も重要です。タイムカードやパソコンのログイン記録を活用するなど、記録方法は様々です。記録をつけることで、会社は労働時間を正確に把握でき、働く人も自分の労働時間を意識することができます。

また、働く人が長時間労働にならないように、仕事の量や労働時間の管理を徹底する必要があります。仕事の割り振り方を見直したり、業務効率化のための研修を実施したりするなど、会社全体で取り組むことが重要です。

さらに、定期的に働く人と面談を行い、仕事の様子や健康状態を確かめることも大切です。面談では、仕事で困っていることや、職場環境への要望などを聞く機会を設けるべきです。働く人の声に耳を傾け、悩みや不安を取り除くことで、働きやすい環境を作ることができます。

もし、働く人から長時間労働の訴えがあった場合は、真摯に話を聞き、適切な改善策を実行する必要があります。問題を放置せず、迅速に対応することで、働く人の信頼を回復し、より良い労働環境を実現できるでしょう。労働環境を良くすることは、会社の成長にも繋がるため、会社は積極的に取り組むべきです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 労使協定 | 対象者、みなし労働時間数、残業代の計算方法などを明記した書面での協定を締結 |

| 労働時間の記録 | タイムカード、PCログイン記録など、労働時間の実態把握のための記録 |

| 長時間労働の防止 | 仕事の量と労働時間の管理、仕事の割り振り見直し、業務効率化研修など |

| 定期面談 | 仕事の様子、健康状態、仕事の悩みや職場環境への要望などを確認 |

| 長時間労働の訴えへの対応 | 真摯に話を聞き、適切な改善策を実行 |

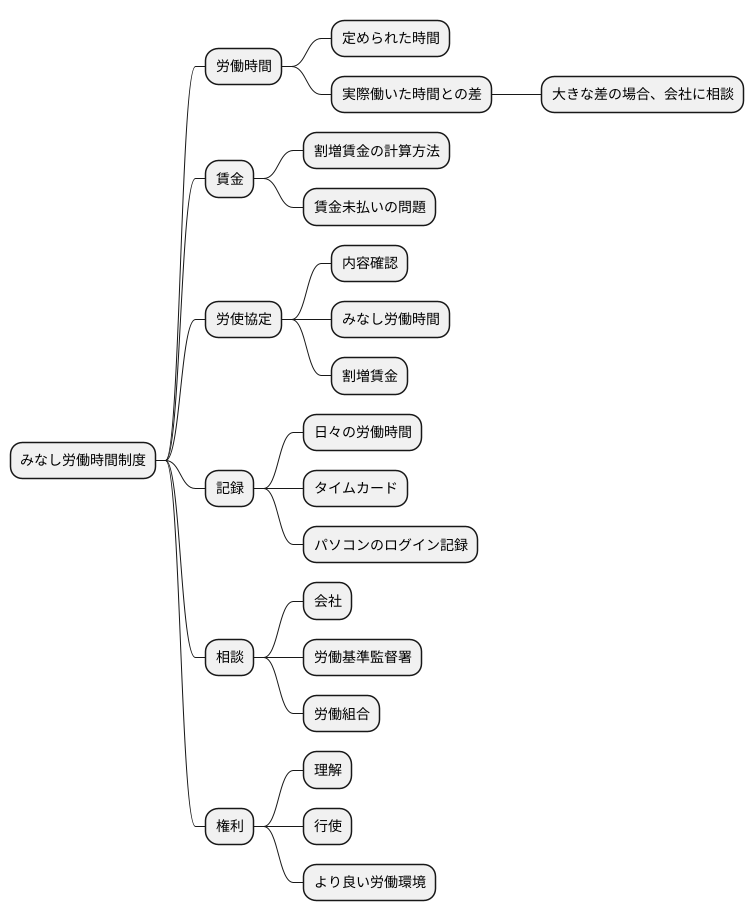

労働者の注意点

勤労に携わる方々は、就業時間や賃金に関して定められた「みなし労働時間制度」について、正しく理解することが大切です。この制度は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定められた時間を労働時間とみなす制度です。

まず、会社と労働者の間で結ばれる労使協定の内容をしっかりと確認しましょう。協定には、みなし労働時間として認められる時間数や、残業代などの割増賃金の計算方法が記載されています。これらの内容を把握することで、自分の労働時間と賃金が正しく計算されているかを確認できます。

実際に働いた時間と、みなし労働時間として定められた時間との間に大きな差がある場合は、会社に相談することが必要です。例えば、みなし労働時間が8時間と定められていても、実際には10時間働いている場合、その差である2時間分に対する賃金の支払いについて、会社に説明を求め、適切な対応をしてもらいましょう。

日々の労働時間を記録しておくことは、自分の権利を守る上で有効な手段です。手帳やノートなどに、出社時間や退社時間を記録しておきましょう。タイムカードやパソコンのログイン記録なども、労働時間の証拠となります。これらの記録は、賃金未払いや過重労働などの問題が生じた際に、客観的な証拠として役立ちます。

もし、過酷な長時間労働を強いられていると感じた場合は、労働基準監督署に相談することを考えましょう。労働基準監督署は、労働に関する法律を守らせるための国の機関です。労働基準監督署に相談することで、労働問題の解決に向けた助言や指導を受けることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することもできます。組合は、労働者の権利を守るために活動する団体であり、会社との交渉などを支援してくれます。

自分の権利について理解し、適切に行使することは、より良い労働環境を実現するために不可欠です。法律や制度について学び、積極的に活用することで、働きがいのある職場を作っていきましょう。