債権免除:その意義と注意点

調査や法律を知りたい

『免除』は、債権者が一方的に債権を放棄することですよね。例えば、100万円の絵を売った後、売主が『お金はいらないよ』と言うのは免除にあたりますか?

調査・法律研究家

はい、その通りです。売主が『お金はいらないよ』と言って、買主もそれを受け入れた場合、100万円の代金請求権という債権を売主が放棄したことになるので、免除にあたります。

調査や法律を知りたい

もし、買主が『いや、払います』と断ったら、免除にはならないのですか?

調査・法律研究家

そうです。免除は、債権者が一方的に債権を放棄する行為ですが、買主がそれを受け入れない限り、債権は消滅しません。つまり、免除が成立するためには、債権者の意思表示だけでなく、債務者の承諾も必要となるのです。

免除とは。

『債権をなくすこと』(お金を払ってもらう権利をなくすこと、という意味です。例えば、100万円の絵を売買したあとで、売った人が、買った人に対して、「やっぱりお金はいりません」と言うことは、債権をなくすことにあたると考えられます。)について

免除とは

お金を貸したり、物を売ったりすると、相手からお金を受け取ったり、物の代金を受け取る権利が発生します。これを債権と言います。そして、お金を借りた人や物を買った人は、お金を返したり、代金を支払う義務があります。これを債務と言います。免除とは、この債権者が持っている権利、つまり債権を放棄する行為を指します。簡単に言うと、貸したお金を返してもらう権利や、売った物の代金を受け取る権利を、債権者自らがあきらめることです。

例えば、友人に10万円を貸したとしましょう。その後、友人が生活に困っていることを知ったあなたは、「返さなくてもいいよ」と言いました。この行為がまさに免除にあたります。友人は10万円を返す義務から解放され、あなたは10万円を受け取る権利を失います。

また、絵画を売買した後で、売主が買主に対して「やっぱりお金は要りません」と言う場合も、売主が代金を受け取る権利を放棄した、つまり免除したと解釈されます。このように、免除は債権者、つまり権利を持っている人だけの意思表示で成立します。債務者、つまり義務を負っている人の承諾は必要ありません。債権者が「もういいですよ」と言えば、それだけで免除は成立するのです。

ただし、債務者には免除を拒絶する権利があります。「せっかくお金を貸してくれたのに、そんな事はできません。必ず返します」と言うことも可能です。債務者が免除を拒絶した場合、免除の効果は発生しません。つまり、債務者は引き続きお金を返す義務を負い、債権者は引き続きお金を受け取る権利を持ち続けます。このように、免除は債権者の一方的な意思表示で成立しますが、債務者にはそれを拒否する権利が認められているのです。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 債権 | お金を貸したり、物を売ったりした時に発生する、お金や物の代金を受け取る権利 | 友人に10万円を貸した場合、10万円を受け取る権利 |

| 債務 | お金を借りたり、物を買ったりした時に発生する、お金や物の代金を支払う義務 | 友人に10万円を借りた場合、10万円を返す義務 |

| 免除 | 債権者が債権を放棄する行為。債権者の一方的な意思表示で成立するが、債務者には拒絶する権利がある | 友人に10万円を貸したが、「返さなくてもいいよ」と言う行為 絵画を売った後、「お金は要りません」と言う行為 |

| 免除の成立 | 債権者の意思表示のみで成立。債務者の承諾は不要 | 「返さなくてもいいよ」と言った時点で免除は成立 |

| 免除の拒絶 | 債務者には免除を拒絶する権利がある | 「必ず返します」と債務者が言えば、免除の効果は発生しない |

贈与との違い

「あげる」と「返さなくていい」。似たような言葉に聞こえますが、法律の世界では全く違う意味を持つ「贈与」と「免除」についてお話します。どちらもお金や物などを相手に渡す行為ですが、贈与は「贈与者」が「受贈者」に無償で財産を渡す契約のことを指します。例えば、友人に「10万円をあげる」と言い、実際に渡した場合、これは贈与にあたります。贈与が成立するには、贈与する人と贈与を受ける人、両方の合意が必要です。友人に「10万円をあげる」と言っても、友人が断れば贈与は成立しません。

一方、免除とは、もともと返済してもらえるはずのお金を「返さなくていい」とする行為です。例えば、友人に10万円貸していた場合、後日「10万円は返さなくていい」と伝えることで、借金は消滅します。これが免除です。免除の場合、お金を貸した側の意思表示だけで成立し、借りた側の承諾は必要ありません。友人が「いや、返す」と言っても、貸した側が「返さなくていい」と言えば、借金はなくなります。

さらに、贈与と免除では、財産の動きが異なります。贈与は、贈与者が受贈者に新たに財産を渡す行為です。10万円の贈与であれば、贈与者の財産が減り、受贈者の財産が増えます。しかし、免除の場合は、新たな財産の移動は発生しません。もともとあった10万円の借金という債務が消滅するだけで、貸した側、借りた側どちらの財産も増減しません。このように、贈与と免除は言葉の響きは似ていても、法律上は全く異なる行為なのです。贈与は新しい財産の受け渡し、免除は既存の債務の消滅、この点をしっかりと理解しておくことが大切です。

| 項目 | 贈与 | 免除 |

|---|---|---|

| 定義 | 贈与者から受贈者へ無償で財産を渡す契約 | 返済義務のある金銭債務を返済不要とする行為 |

| 例 | 友人に「10万円あげる」と言い、実際に渡す | 貸していた10万円を「返さなくていい」と言う |

| 成立要件 | 贈与者と受贈者の双方の合意 | 債権者の意思表示のみ |

| 財産の動き | 贈与者の財産が減り、受贈者の財産が増える | 新たな財産の移動は発生しない(債務が消滅) |

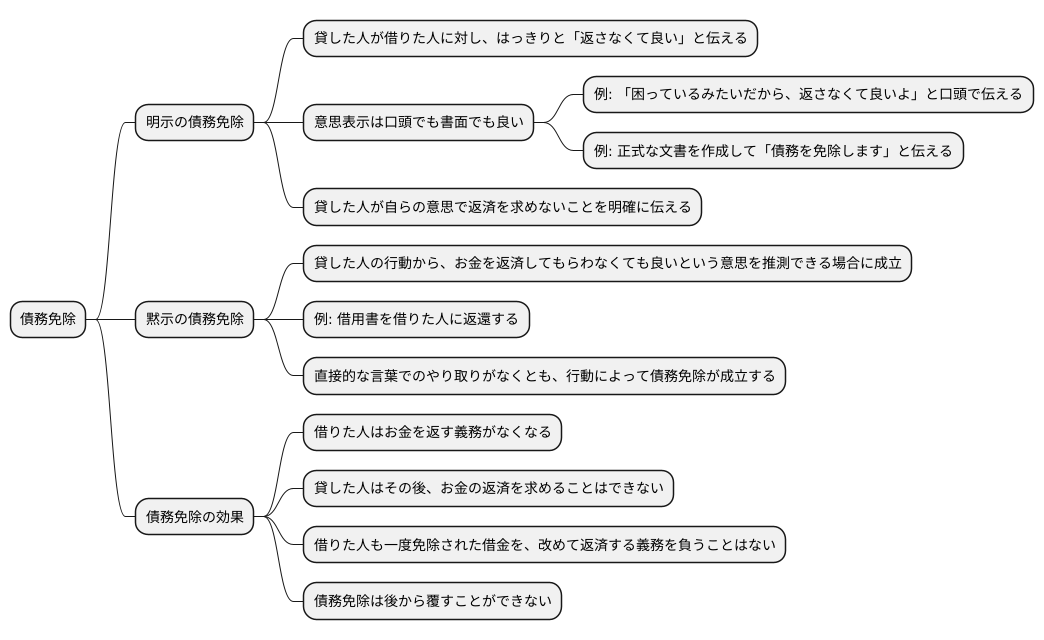

種類と効果

お金を貸したり借りたりする際には、様々な取り決めごとが発生しますが、中には借りたお金を返す義務がなくなる、つまり「債務免除」という仕組みがあります。この債務免除には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「明示の債務免除」、もう一つは「黙示の債務免除」です。

明示の債務免除とは、貸した人が借りた人に対し、はっきりと「返さなくて良い」と伝えることです。この意思表示は、口頭でも書面でも構いません。例えば、友人にお金を貸した際に「困っているみたいだから、返さなくて良いよ」と口頭で伝える、あるいは正式な文書を作成して「債務を免除します」と伝えるなどが、明示の債務免除に該当します。重要なのは、貸した人が自らの意思で、借りたお金の返済を求めないことを明確に伝えるという点です。

一方、黙示の債務免除は、貸した人の行動から、お金を返済してもらわなくても良いという意思を推測できる場合に成立します。例えば、お金を貸した際に借用書を作成していたとします。もし、貸した人がその借用書を借りた人に返還した場合、これは単に書類を返しただけという行為ではなく、「お金を返済してもらわなくても良い」という意思表示として解釈され、黙示の債務免除とみなされるのです。このように、直接的な言葉でのやり取りがなくとも、行動によって債務免除が成立する場合があるため、注意が必要です。

では、債務免除の効果とは何でしょうか。当然のことながら、債務免除が成立すれば、借りた人はお金を返す義務がなくなります。一度債務免除が成立すると、貸した人はその後、お金の返済を求めることはできません。また、借りた人も一度免除された借金を、改めて返済する義務を負うことはありません。つまり、債務免除は、貸した人、借りた人双方にとって、後から覆すことができない、重要な意味を持つ行為なのです。

注意点

債権放棄、すなわちある人が他の人に対して持つ金銭などの請求権を放棄する行為は、重大な決断を伴うものです。それゆえ、実行に移す前に、注意深く検討すべき点がいくつかあります。まず、債権放棄は、借りたお金を返さなくてもよいとする行為であり、一度放棄してしまうと、後からやっぱり返してほしいと主張することはできなくなります。特に高額な借金を放棄する場合は、その影響の大きさを十分に理解し、慎重な判断が必要です。安易な気持ちで放棄してしまうと、後々後悔する可能性があります。

次に、債権放棄は、税金の問題にも関わってくる可能性があります。多額の借金を放棄された場合、放棄された側は、贈り物をもらったのと同じように扱われ、贈与税の対象となることがあります。贈与税は、もらった財産の価値に応じて計算されるため、高額な借金を放棄された場合は、多額の贈与税を支払う必要が生じる可能性があります。ですから、債権放棄を行う前に、税金の専門家である税理士に相談し、どの程度の税金がかかるのかを確認しておくことが重要です。

また、債権放棄は、書面で行うことが望ましいです。口約束だけで済ませてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。例えば、本当に債権放棄が行われたのかどうかについて、当事者間で意見が食い違う可能性があります。書面に残しておけば、そのようなトラブルを避けることができます。書面には、債権放棄の対象となる金額、放棄する日付などを明確に記載する必要があります。

最後に、債権放棄は、法律の専門家である弁護士などの協力を得て行うことが望ましいです。債権放棄には、様々な法律が関わってくるため、専門家の助言を受けることで、思わぬトラブルを避けることができます。弁護士は、債権放棄に関する法律を熟知しており、適切な手続きをアドバイスしてくれます。これらの点に注意し、慎重に進めることで、債権放棄を円滑に進め、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 債権放棄とは | ある人が他の人に対して持つ金銭などの請求権を放棄する行為 |

| 注意点1 | 一度放棄すると、後から請求することはできない。特に高額な借金の放棄は慎重な判断が必要。 |

| 注意点2 | 税金の問題(贈与税)が発生する可能性があるため、税理士への相談が重要。 |

| 注意点3 | 書面での作成が望ましい。金額、放棄日などを明確に記載。 |

| 注意点4 | 法律の専門家(弁護士など)の協力を得ることが望ましい。 |

| まとめ | 上記の点に注意し、慎重に進めることで、債権放棄を円滑に進め、後々のトラブルを未然に防ぐことができる。 |

関連法規

人がお金や何かをしてもらえる権利、これを債権と言いますが、この債権を持つ人がそれを放棄することを、法律では免除と言います。この免除について、私たちの暮らしの基本的なルールを定めた法律である民法に詳しく書かれています。具体的には、民法643条で、債権を持っている人が、相手にそれを放棄すると伝えれば、それで免除が成立すると定めています。つまり、債権を持っている人の一方的な意思表示だけで、免除は成立するのです。

しかし、債務を負っている側にも権利はあります。同じ条文で、もし債務を負っている人が免除を断った場合には、免除は無効になるとも書かれています。つまり、借金の帳消しを申し出られたけれど、それを断ることもできるということです。

お金や物を無償で与える行為である贈与と免除は似ているように思えますが、法律的には全く別の行為です。贈与については民法130条に規定がありますが、この規定は免除には適用されません。贈与は、あげる人と受け取る人の双方の合意が必要ですが、免除は債権を持つ人の意思だけで行うことができる点が違うのです。

免除を行う場合には、これらの点をしっかり理解しておくことが大切です。債権放棄の手続きに不安がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、より確実で安全な免除手続きを行うことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 免除の定義 | 債権者が債権を放棄すること |

| 免除の成立要件 | 債権者の意思表示 (民法第643条) |

| 債務者の権利 | 免除の拒否権 (民法第643条) |

| 贈与との違い | 贈与は双方の合意が必要だが、免除は債権者の一方的な意思で可能 |

| 注意点 | 免除の仕方を正しく理解すること、必要に応じて専門家に相談すること |