臨終婚:愛と法の狭間で

調査や法律を知りたい

先生、『臨終婚』って、結婚生活を送るつもりがないのに結婚するんですよね?それって、本当に結婚と言えるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。確かに、ふつう結婚する時は、一緒に生活を送ることを前提に考えるよね。でも、法律上は、『一緒に暮らす意思』=『婚姻意思』とは必ずしもイコールではないんだ。

調査や法律を知りたい

どういうことですか?

調査・法律研究家

たとえば、財産を相続させたい、という目的だけで結婚届を出しても、結婚の効力がすべて発生してしまうことに、当事者たちが納得しているなら、それは有効な結婚と認められる、ということなんだ。つまり、『臨終婚』も、たとえ一緒に生活する意思はなくても、戸籍上夫婦として認められることで、様々な法的効果が生じる。それを望んで結婚するのであれば、それは有効な結婚と言えるんだよ。

臨終婚とは。

『臨終婚』とは、結婚する二人のうち、片方か両方が亡くなる直前に行う結婚のことです。この場合、その後実際に夫婦として生活していくつもりがないため、結婚する意思がないと言えるのではないか、つまり正式な結婚として認められないのではないかという問題が生じます。裁判では、結婚する意思とは、実際に夫婦としての関係を作る意思のことだと考えています。しかし一方で、たとえ結婚による一部の効果だけを目的として婚姻届を出した場合でも、結果として結婚の効力がすべて発生しても、本人たちに問題がない場合は、正式な結婚として認めるというような運用がされています。

はじめに

人生の終わりが近づいた時、愛する人と夫婦として人生を締めくくりたいと願う気持ちは、誰もが共感できるでしょう。深い愛情の表れとして、感動的な物語として捉えられることも少なくありません。これを叶える方法の一つとして、「臨終婚」という制度があります。これは、死期が近い方が、愛する人と法律上の夫婦となることを可能にするものです。死を目前にした状況での結婚は、一見すると純粋な愛の行為に見えますが、法的な観点から見ると、様々な問題点を含んでいるのです。

まず、「婚姻の真の意義」について考えてみましょう。婚姻とは、二人の人間が人生を共に歩み、喜びも悲しみも分かち合い、子孫を残し、社会生活を営むための基盤とされています。しかし、臨終婚の場合、結婚生活というものが実質的に存在しません。結婚の形式は整えられても、夫婦として共に暮らす時間がないまま、一方が亡くなってしまうからです。これでは、婚姻の本質からかけ離れているのではないかという疑問が生じます。

次に、法の解釈についても議論の余地があります。臨終婚は、民法上の「婚姻の成立要件」を満たしている必要があるからです。具体的には、両者の意思に基づく合意、婚姻適齢、重婚の禁止など、様々な条件をクリアしなければなりません。特に、意識が朦朧としている場合、本人の真意を確かめることが難しいという問題があります。代理人による婚姻も認められていますが、本当に本人が結婚を望んでいたのか、周囲の思惑が介入していないかなど、慎重な判断が求められます。

このように、臨終婚は愛情という尊い感情と、法の厳格な解釈との間で揺れ動く、複雑な制度と言えるでしょう。個々の状況を丁寧に精査し、真に当事者の利益を守るための慎重な対応が必要です。制度の利用にあたっては、関係者全員が十分に理解し、納得した上で手続きを進めることが重要です。

| 観点 | 内容 | 問題点 |

|---|---|---|

| 婚姻の意義 | 人生を共に歩み、喜びも悲しみも分かち合い、子孫を残し、社会生活を営む基盤 | 臨終婚では結婚生活が実質的に存在せず、婚姻の本質からかけ離れている。 |

| 法の解釈 | 民法上の婚姻成立要件(両者の意思、婚姻適齢、重婚の禁止など)を満たす必要がある。 | 意識が朦朧としている場合、本人の真意を確かめることが難しい。代理人による婚姻の場合、本人の意思や周囲の思惑の介入など、慎重な判断が必要。 |

| 手続き | 関係者全員が十分に理解し、納得した上で手続きを進める必要がある。 |

臨終婚とは何か

{人生の幕引きが迫る中で行われる婚姻、それが臨終婚です。}これは、どちらか一方、あるいは両方の当事者が亡くなる直前に行われる結婚のことを指します。結婚生活を始めるというよりは、人生の最期に法的な繋がりを求める行為と言えます。

このような結婚は、通常の結婚とは大きく異なり、結婚後に夫婦として共に暮らすことを想定していない場合がほとんどです。そのため、法律上、結婚が成立するための要件の一つである「婚姻の意思」があるのかどうかが、しばしば問題となります。婚姻の意思とは、夫婦として生活を共に営む意思のことです。臨終婚の場合、死期が迫っているため、現実に一緒に生活を送ることが不可能です。そのため、本当に結婚の意思があったのか、疑問が生じるのも当然です。

当事者にとって、臨終婚は様々な意味を持つと考えられます。例えば、愛する人との絆を法的に結びたいという願いや、残された配偶者に法的権利を保障したいという思いなどです。また、社会的な認知を得たい、周囲に関係性を明らかにしたいという理由も考えられます。それぞれの事情を丁寧に汲み取り、個々のケースに応じて判断する必要があります。

臨終婚は、法的にも倫理的にも複雑な問題を含んでいます。個人の尊厳、自己決定権、そして法的な権利など、様々な要素が絡み合い、単純な解釈では判断できない側面があります。今後、社会の変化に伴い、臨終婚を取り巻く状況も変化していく可能性があります。そのため、継続的な議論と理解が必要となるでしょう。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| 臨終婚の定義 | どちらか一方、あるいは両方の当事者が亡くなる直前に行われる結婚。人生の最期に法的な繋がりを求める行為。 |

| 婚姻の意思の問題 | 結婚後に夫婦として共に暮らすことを想定していない場合がほとんどのため、夫婦として生活を共に営む意思があるのかどうかが問題となる。 |

| 臨終婚の動機 |

|

| 臨終婚の複雑性 | 法的にも倫理的にも複雑な問題。個人の尊厳、自己決定権、法的な権利など、様々な要素が絡み合い、単純な解釈では判断できない。 |

| 今後の課題 | 社会の変化に伴い、臨終婚を取り巻く状況も変化していく可能性があるため、継続的な議論と理解が必要。 |

裁判所の判断

結婚の成立を認めるかどうかに関わる裁判所の判断について詳しく見ていきましょう。裁判所は、結婚の本質に関わる重要な判断を示しています。結婚するためには、形だけの書類上の手続きではなく、実際に夫婦として生活していく意思、つまり実質的な結婚関係を築こうとする意思が必要だと考えています。これは、結婚の本質が、単なる契約ではなく、人生を共に歩む共同体を作るという点にあることを示しています。

しかし、裁判所は、必ずしも杓子定規にこの原則を適用しているわけではありません。書類上の手続きである婚姻届が、結婚の全ての効果を発生させる目的で提出された場合に限らず、一部の目的、例えば相続や社会保障といった特定の利益を得るためだけに提出された場合でも、結婚が成立すると認める柔軟な判断をしています。つまり、たとえ将来一緒に暮らすつもりがなかったとしても、相続などの法的利益を得るためだけに婚姻届を出した場合でも、結婚の当事者双方に異議がない限り、その結婚は有効だと判断される可能性があります。

これは、結婚の成立を判断する際に、形式的な要件よりも、当事者たちの真の意思を尊重するという裁判所の姿勢を示しています。それぞれの事情を丁寧に考慮し、書類上の手続きに不備があったとしても、当事者たちが本当に結婚の意思を持っていたのかどうかを重視しているのです。このような柔軟な判断は、様々な事情を抱える人々の実情に寄り添い、より公正な解決を導く上で重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

| 結婚の成立条件 | 裁判所の判断 | 補足 |

|---|---|---|

| 夫婦として生活していく意思(実質的な結婚関係) | 必要 | 結婚の本質は人生を共に歩む共同体を作ること |

| 婚姻届の提出目的 | 全ての効果を発生させる目的でなくても、一部の目的(相続、社会保障など)のためだけでも有効 | 柔軟な判断 |

| 当事者双方の意思 | 異議がない限り、結婚は有効 | たとえ将来一緒に暮らすつもりがなくても、法的利益を得るためだけの婚姻届でも有効 |

| 結婚の成立判断基準 | 形式的な要件よりも当事者たちの真の意思を尊重 | それぞれの事情を考慮し、書類上の不備があっても真の意思を重視 |

事例紹介

人生の最期を迎える場面で、大切な人に法的権利を保障するための方法として、「臨終婚」という選択があります。これは、文字通り死期が迫っている人が、人生の伴侶となる人と婚姻関係を結ぶことです。ここでは、具体的な例を挙げて、臨終婚の意義を考えてみましょう。

ある男性が、重い病気で余命わずかだと医師から告げられました。彼は長年連れ添った女性がいましたが、様々な事情から正式な婚姻届は提出していませんでした。二人は深い愛情で結ばれていましたが、戸籍上は他人であるため、男性が亡くなった場合、女性には相続権も社会保障を受ける権利もありませんでした。

そこで、男性は残された時間が少ない中で、愛する女性と臨終婚をすることを決意しました。病床で、二人は証人に見守られながら、永遠の愛を誓い合いました。正式な夫婦となったことで、女性は法的に保護される立場となります。

この場合、男性は既に病状が重いため、結婚生活を送ることは事実上不可能です。しかし、臨終婚によって、女性は男性の法定相続人となることができます。つまり、男性の財産の一部を相続することが可能になります。また、遺族年金や健康保険などの社会保障を受けることもできます。

臨終婚は、死期が迫る人に残された数少ない選択肢の一つです。それは、愛する人に法的権利を保障し、少しでも安心して人生の最期を迎えられるようにするための、愛情と責任の証と言えるでしょう。たとえ短い時間であっても、正式な夫婦となることで、残された人の生活を守り、精神的な支えとなるという意味を持つのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 死期が迫っている人が、人生の伴侶となる人と婚姻関係を結ぶこと |

| 事例 | 余命わずかな男性が、長年連れ添った女性と婚姻届を提出していなかったため、女性に相続権や社会保障がなかった。そこで、男性は臨終婚を決意し、女性は法的に保護される立場となった。 |

| 意義・効果 |

|

| その他 |

|

問題点と課題

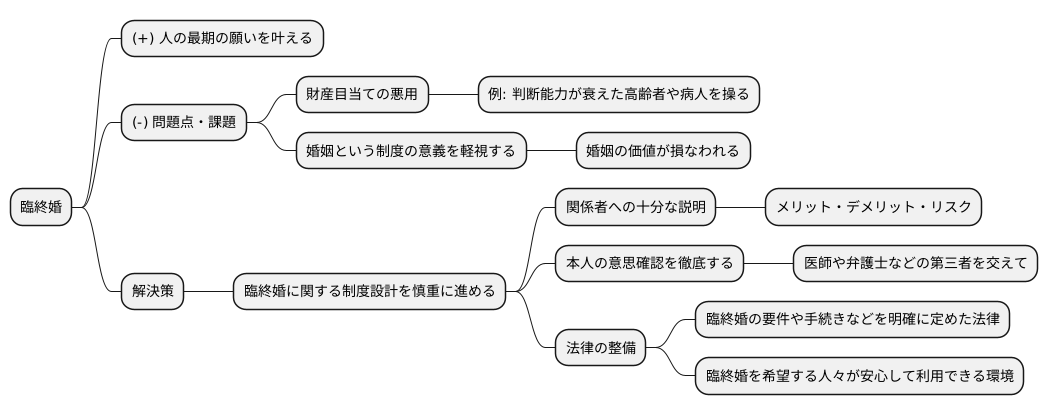

人の最期の願いを叶えるという温かい側面を持つ臨終婚ですが、同時に様々な問題や課題も抱えています。まず、最も懸念されるのは、財産目当ての悪用です。経済的な利益を得るために、本人の真の意思に反して、無理やり臨終婚をさせるという事態も考えられます。例えば、判断能力が衰えた高齢者や病人を、親族などが言葉巧みに操り、婚姻届にサインさせるといったケースです。このような状況を防ぐためには、本人の意思を厳格に確認する手続きが不可欠です。また、婚姻という制度の意義を軽視する可能性も懸念されます。本来、人生を共に歩むという深い意味を持つ婚姻が、財産相続のための手段として利用されることで、婚姻の価値が損なわれる恐れがあります。

これらの問題に対処するためには、臨終婚に関する制度設計を慎重に進める必要があります。まず、関係者への十分な説明が重要です。臨終婚のメリットだけでなく、デメリットやリスクについてもきちんと説明し、理解を得ることが必要です。さらに、本人の意思確認を徹底するための仕組み作りも欠かせません。医師や弁護士などの第三者を交えて、本人の意思を客観的に確認する手順を設けるべきです。また、法律の整備も重要な課題です。現状では、裁判所の判断に基づいた運用が中心となっており、法的な根拠が曖昧です。そのため、臨終婚の要件や手続きなどを明確に定めた法律を制定する必要があります。これにより、制度の悪用を防ぎ、臨終婚を希望する人々が安心して利用できる環境を整備することができるでしょう。

まとめ

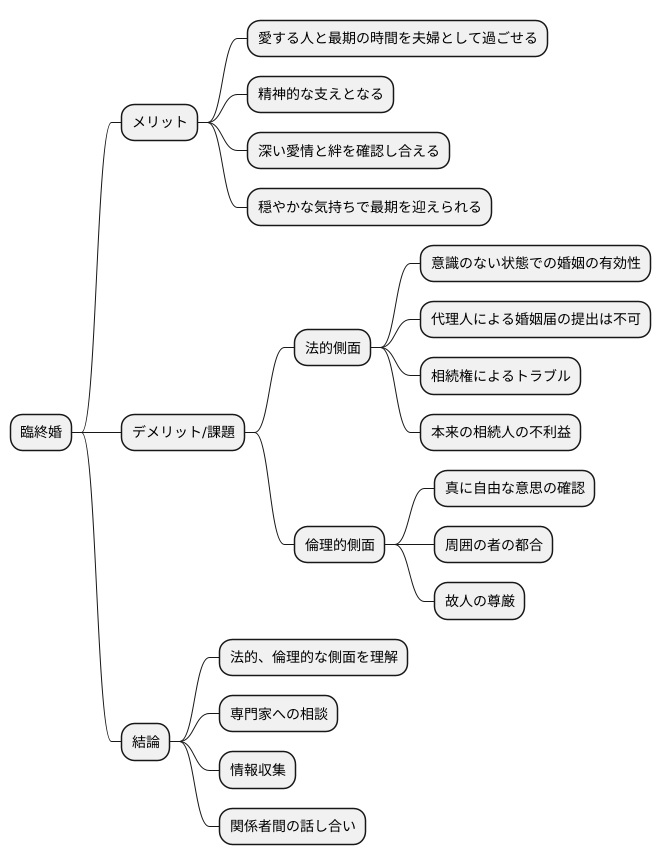

人生の最期を迎えるにあたって、愛する人と正式な夫婦として最期の時間を共に過ごしたい。そんな切なる願いから選ばれる道の一つが臨終婚です。病床にある大切な人と人生の幕引きを夫婦として迎えることは、互いにとって大きな精神的な支えとなる場合もあるでしょう。深い愛情と絆を確認し合い、穏やかな気持ちで最期の時を迎えられるかもしれません。しかし、臨終婚は法的にも倫理的にも複雑な問題をはらんでいることも忘れてはなりません。

まず、婚姻届は役所に提出され、受理されることで効力が発生します。しかし、意識のない状態や意思疎通が困難な状態での婚姻は、本人の真意を確認することが難しく、法的な有効性に疑問が生じる可能性があります。代理人による婚姻届の提出は認められていませんし、たとえ家族であっても本人に代わって婚姻の意思表示をすることはできません。また、婚姻によって相続権が発生するため、財産をめぐるトラブルに発展する懸念もあります。故人の意思に反した婚姻によって、本来の相続人が不利益を被る可能性も否定できません。

倫理的な観点からも、慎重な検討が必要です。病床にある人は判断能力が低下している場合もあり、真に自由な意思で婚姻を望んでいるのかを見極めることは容易ではありません。周囲の者が、故人の意思を尊重するという名目で、自身に都合の良いように婚姻を成立させようとするリスクも存在します。このような状況下では、故人の尊厳が守られない可能性も懸念されます。

臨終婚を検討する際は、安易に感情だけで判断するのではなく、法的、倫理的な側面を十分に理解した上で、慎重に進める必要があります。弁護士や医療ソーシャルワーカーなどの専門家に相談し、必要な情報収集を行い、関係者間で十分に話し合うことが大切です。人生の最期における尊厳と法の正義を守るためにも、臨終婚を取り巻く課題について、社会全体でより深い議論を進めていく必要があるでしょう。