オークション詐欺の危険性

調査や法律を知りたい

先生、オークション詐欺について教えてください。大手オークションサイトだから安全だっていうのは本当ですか?

調査・法律研究家

大手サイトだから絶対に安全とは言い切れないんだ。サイトはあくまで売買の場を提供しているだけで、実際の取引は個人間で行われるからね。相手がどんな人かはよく見極める必要があるよ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、サイトが間に入ってくれないってことですか?何かトラブルがあっても、自分で解決しなくちゃいけないんですか?

調査・法律研究家

そうなんだ。サイトはトラブル解決のサポートはしてくれるかもしれないけど、最終的には自分自身で注意深く取引を進めることが大切なんだ。相手をむやみに信用せず、少しでも怪しいと思ったら取引をやめる勇気も必要だよ。

オークション詐欺とは。

大きな競り売りサイトで品物を売買するとき、サイトが間に入ってくれると思いがちですが、実際は人と人とのやりとりです。相手のことをよく知らないままに信用してしまうと、だまされる危険が大きくなります。競り売りでの詐欺に気をつけましょう。

オークション詐欺の手口

インターネット競売は便利な半面、落とし穴も潜んでいます。誰でも手軽に売買できるという利便性とは裏腹に、人をだますための場所として悪用する者もいるのです。よくある手口としては、出品者が商品を発送せずにお金だけを受け取る、偽物や粗悪品を送りつける、といったものがあります。中には、言葉巧みに相手を信用させ、高額商品を本来よりはるかに安い値段で落札させる、といった巧妙な手口を使う者もいます。

特に注意が必要なのは、相手が新しく登録したばかりの利用者の場合や、これまでの評価が著しく低い場合です。このような相手との取引は、慎重に進める必要があります。少しでも怪しいと感じたら、取引をやめることも考えましょう。例えば、商品の説明が曖昧であったり、写真が不鮮明であったり、連絡が遅い、または取れないといった場合は、危険信号です。また、市場価格と比べて極端に安い値段で出品されている場合も、注意が必要です。安さにつられて飛びつく前に、なぜこんなに安いのか、その理由をよく考える必要があります。

個人間の取引であるがゆえに、運営会社が全ての取引を監視するのは不可能です。そのため、利用者自身がだまされないように用心することが大切です。甘い言葉や上手い話には特に注意が必要です。「必ず儲かる」「今だけ特別価格」といった言葉には、裏があると考えておきましょう。また、取引相手からの連絡は、運営会社が提供するメッセージ機能を通して行うようにしましょう。外部の連絡手段を要求された場合は、詐欺の可能性が高いので注意が必要です。

もしも詐欺に遭ってしまった場合は、すぐに運営会社と警察に連絡しましょう。証拠となる画面の保存や取引履歴なども忘れずに保管しておきましょう。泣き寝入りせずに、適切な対応をすることが大切です。インターネット競売は便利なツールですが、危険も潜んでいることを忘れずに、安全に利用しましょう。

| 注意点 | 詳細 | 対処法 |

|---|---|---|

| 出品者に注意 |

|

|

| 危険信号 |

|

|

| 運営会社の限界 | 全ての取引を監視するのは不可能 |

|

| 連絡方法 | 外部の連絡手段を要求された場合は詐欺の可能性が高い | 運営会社が提供するメッセージ機能を使用する |

| 詐欺に遭った場合 |

|

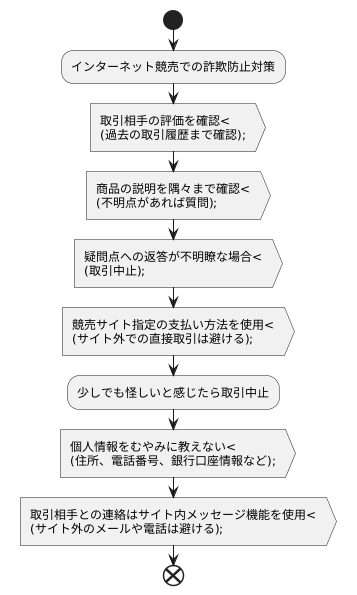

被害に遭わないための対策

インターネット上の競売で、だまされて損害を被らないようにするための方法を説明します。まず、取引相手の評価をよく確認することが重要です。星の数が多い出品者だからといって安心せずに、過去の取引履歴までしっかりと確認しましょう。以前の取引で問題を起こしていないか、きちんと見ておくことが大切です。

次に、出品されている商品の説明書きは隅々まで読み込み、分からないことや疑問に思うことがあれば、出品者に質問をしましょう。質問に対してはっきりとした答えが返ってこなかったり、不明瞭な返答しかない場合は、取引をやめることも考えましょう。

そして、お金の支払い方法は、競売サイトが指定する方法を使うようにしましょう。サイト以外での直接のやり取りは、詐欺の危険性が高まるので避けるべきです。

少しでも怪しいと感じたら、取引を中止する勇気を持つことが大切です。自分の身は自分で守るためにも、常に気を付けて競売を利用しましょう。用心に越したことはありません。

また、個人情報をむやみに教えないことも重要です。住所や電話番号、銀行口座の情報などを安易に教えてしまうと、悪用される危険性があります。取引に必要な情報以外は、相手には教えないようにしましょう。

最後に、取引相手との連絡は、サイト内のメッセージ機能を使うようにしましょう。サイト外のメールや電話で連絡を取り合うことは、トラブルに巻き込まれる可能性を高めます。これらの点に注意し、安全な取引を心がけましょう。

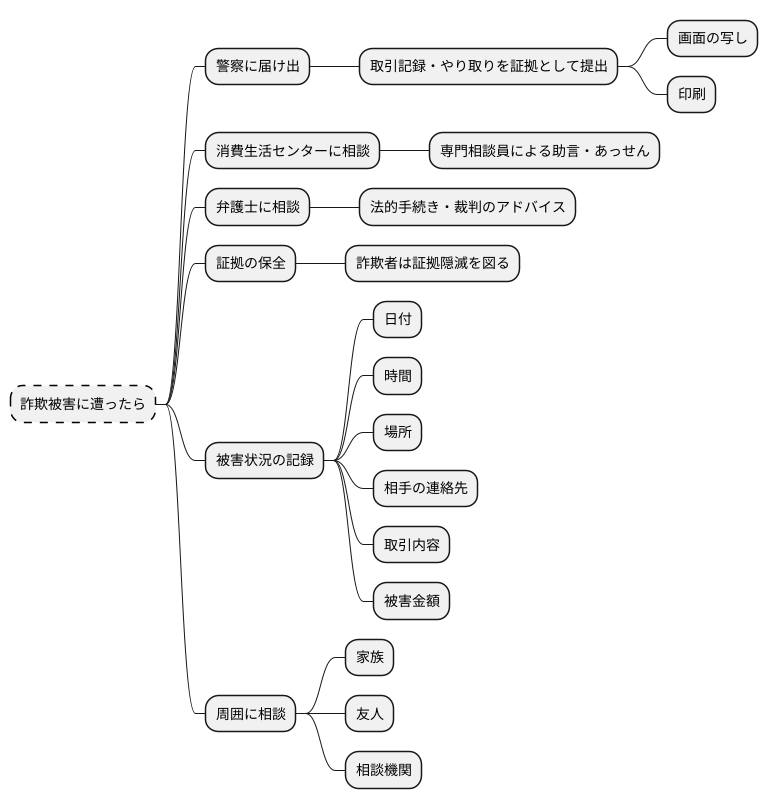

法的な対処法

インターネット上の競り市で、偽物をつかまされたり、お金をだまし取られたりする事件は後を絶ちません。このような被害に遭ってしまった場合、泣き寝入りするのではなく、しかるべき方法で解決を目指しましょう。まず、第一にするべきことは警察に被害を届け出ることです。警察は事件の捜査を行い、犯人を捕まえる役割を担っています。被害届を出す際には、取引の記録や相手とのやり取りを証拠として提出することが重要です。画面の写しを撮ったり、印刷したりして、大切に保管しておきましょう。

警察への届け出と並行して、消費生活センターなどに相談することも有効な手段です。消費生活センターは、消費生活に関するトラブルの解決を支援する専門機関です。専門の相談員が親身になって話を聞き、解決に向けた助言やあっせんを行ってくれます。また、弁護士などの法律の専門家に相談することも考えられます。弁護士は、法的な手続きや裁判について詳しい知識を持っています。状況に応じて、どのような法的措置を取ることができるのか、具体的なアドバイスを受けることができます。

詐欺を行う者は、巧みに証拠を隠そうとすることがよくあります。そのため、被害に遭ったことに気づいたら、すぐに証拠を集め始め、保全することが大切です。証拠がなければ、警察の捜査も難航し、犯人を捕まえることが難しくなります。また、被害の状況を詳しく記録しておくことも重要です。いつ、どこで、どのような被害に遭ったのか、できるだけ詳細に記録しておきましょう。日付、時間、場所、相手の連絡先、取引内容、被害金額など、思い出せることはすべて記録に残しておきましょう。

詐欺被害は金銭的な損失だけでなく、精神的な負担も大きいものです。一人で抱え込まず、家族や友人、相談機関などに話を聞いてもらいましょう。周囲の理解とサポートは、心の負担を軽くし、解決に向けて前向きに取り組む力になります。適切な機関に相談し、法的な手段を講じることで、被害を回復できる可能性が高まります。諦めずに、行動を起こしましょう。

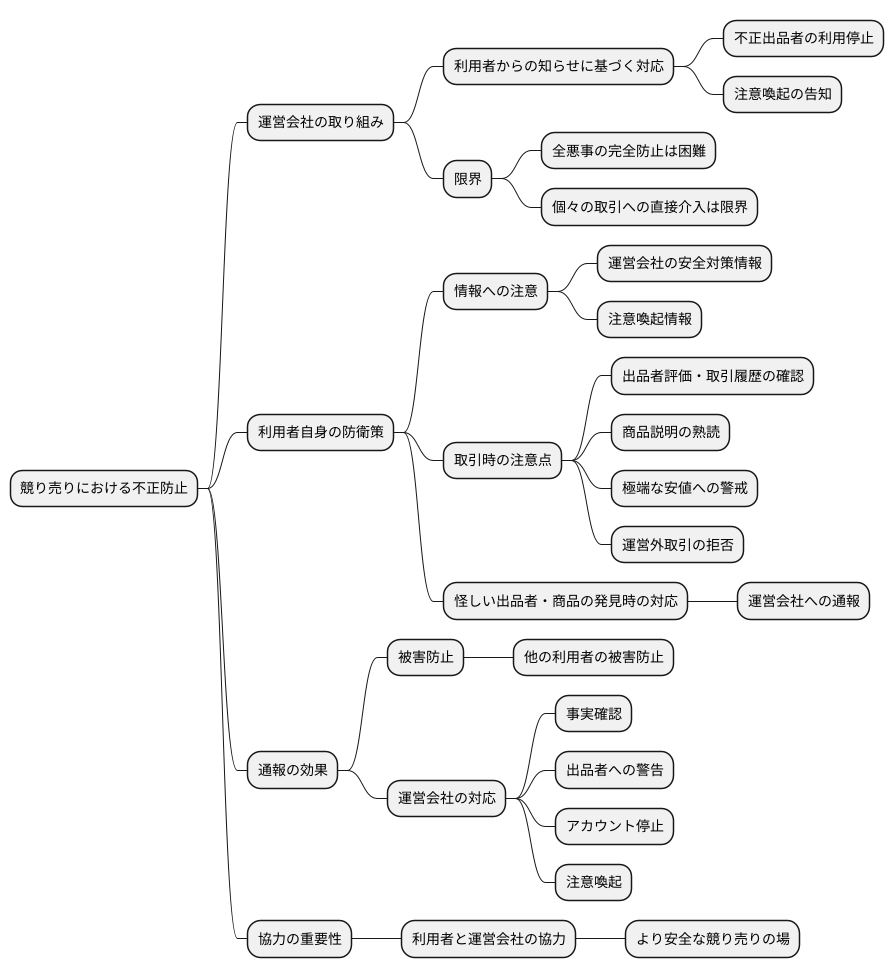

運営会社の役割

競り売り場所の運営会社は、偽りやごまかしによる被害を防ぐために、さまざまな取り組みを行っています。利用者からの知らせを受けて、不正を行う出品者の利用停止や、注意を促す告知などを行っています。しかし、すべての悪事を完全に防ぐことは難しいのが現状です。運営会社は、競り売りが行われる場所を提供する立場であり、個々の取引に直接介入することは、システムの仕組み上、限界があります。

そのため、利用者自身も、自らを守る意識を持つことが非常に大切です。運営会社が提供する安全対策や注意喚起の情報に常に気を配り、安全な取引を心がけましょう。例えば、出品者の評価や過去の取引履歴を確認したり、商品の説明をよく読んだり、価格が相場と比べてあまりにも安すぎる場合は注意が必要です。また、個人間のメッセージのやり取りで、運営会社の定める場所以外での取引をもちかけられた場合は、詐欺の可能性が高いので、絶対に応じてはいけません。

もし、怪しい出品者や商品を見つけた場合は、すぐに運営会社に通報しましょう。一人の通報が、他の多くの利用者の被害を防ぐことに繋がります。運営会社は、通報された情報を元に、事実関係の確認を行い、必要に応じて出品者への警告やアカウントの停止などの措置を取ります。また、他の利用者に向けて注意喚起を行うことで、被害の拡大を防ぎます。このように、利用者と運営会社が互いに協力し合うことで、より安全な競り売りの場を作り上げていくことが重要です。

盗聴の危険性

インターネットを安全に使うために、盗み聞き対策はとても大切です。特に、誰でも使える無料の無線インターネットなどは、セキュリティが弱く、情報が盗み見られる危険性が高いです。

カフェや駅などで無料の無線インターネットを使う場合、パスワードやクレジットカード番号などの大事な情報を入力するのは避けましょう。自宅や会社の、安全なネットワーク環境で入力するように心がけてください。

また、パソコンやスマートフォンには、セキュリティソフトを入れて、常に最新の状態にしておくことも重要です。セキュリティソフトは、盗み聞きだけでなく、コンピュータウイルスや、偽のウェブサイトに誘導して情報を盗む詐欺など、様々なネット上の攻撃から守ってくれます。

自分の情報だけでなく、家族や友人の情報も守るために、セキュリティ対策は欠かせません。安全なインターネット利用を心がけ、危険から身を守る意識を高く持ちましょう。

最近では、話しかけると答えてくれる機器や、家電をインターネットにつなぐ機器が、盗聴器として悪用される事件も起きています。これらの機器は便利ですが、セキュリティ設定をしっかり確認し、安全に使えるようにすることが大切です。説明書をよく読んで設定を見直し、安全性を高めましょう。知らないうちに自分の声が盗み聞かれてしまうことがないように、常に注意を払い、対策を怠らないようにしましょう。

| 場所 | 盗聴リスク | 対策 |

|---|---|---|

| 無料Wi-Fi (カフェ、駅など) | 高 | パスワード、クレジットカード番号など重要情報の入力は避ける。自宅や会社の安全なネットワーク環境で入力する。 |

| 自宅、会社 | 低 (対策済みの場合) | セキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保つ。 |

| スマートスピーカー、IoT機器 | 中~高 (設定による) | セキュリティ設定をしっかり確認し、説明書をよく読んで設定を見直し、安全性を高める。 |