損害額認定:立証困難な場合の救済

調査や法律を知りたい

『損害額の認定』って、どういう意味ですか?難しくてよくわからないです。

調査・法律研究家

そうですね、少し難しいですね。簡単に言うと、事故などで損害を受けた人が、損害を受けた金額を証明するのが難しい時に、裁判所が代わりに金額を決めてくれる制度のことです。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうして裁判所が代わりに決めてくれるんですか?

調査・法律研究家

損害を受けたのに、その金額を証明できないという理由で、何もお金をもらえないのは不公平ですよね。だから、裁判所が証拠に基づいて『これくらいだろう』と妥当な金額を決めてくれるんです。例えば、交通事故で後遺症が残って将来どれくらい仕事ができなくなるか、正確な金額を出すのは難しいですよね。そんな時に、裁判所が過去の判例などを参考にしながら金額を決めてくれます。

損害額の認定とは。

損害賠償を請求するとき、請求する側が損害があったこととその金額を証明しなければなりません。しかし、損害の証明が難しいからといって、請求を全て認めないのは公平ではありません。そこで、民事訴訟法248条では、損害があったことが認められる場合で、その金額を証明するのがとても難しいときは、裁判所がこれまでの裁判のやりとりや証拠の内容に基づいて、妥当な金額を判断できるとされています。これを損害額の認定といいます。

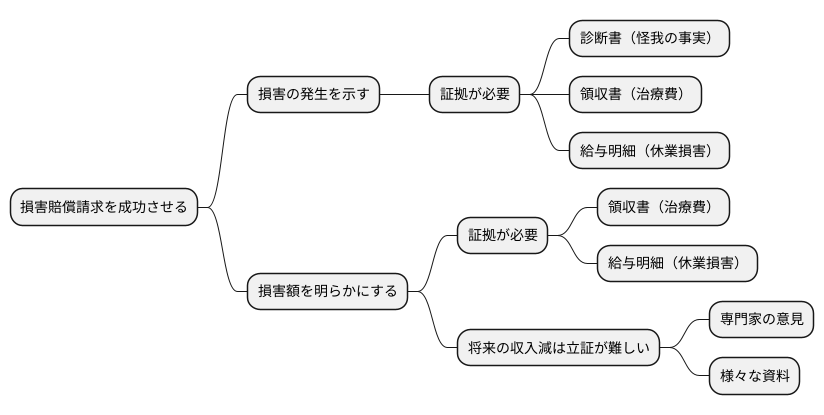

損害賠償請求と立証責任

お金で損害を償ってもらうには、まず自分が損をしたことを示す必要があります。そして、どれだけの損をしたのかも、自分で明らかにしなければなりません。これは、民事裁判で損害を償ってもらうための基本的な決まりです。裁判で認められるためには、必ずこの決まりを守らなければなりません。裁判官に納得してもらえるように、証拠を示すことが必要です。

例えば、道を歩いていて車にぶつかって怪我をしたとしましょう。この場合、病院でもらった診断書が必要になります。診断書は、怪我をした事実を証明する大切な証拠です。また、治療にかかったお金も、償ってもらうことができます。病院に支払った領収書を保管しておきましょう。領収書がないと、いくら支払ったのかを証明できません。怪我のせいで仕事に行けなくなり、収入が減ってしまった場合も、損害として認められます。会社からもらった給与明細などで、収入が減ったことを証明しましょう。休んだ日数を書いた書類なども役立ちます。

これらの証拠は、実際に損害があったこと、そして損害の金額を裏付けるものとして重要です。他にも、怪我をしたせいで将来の収入が減ってしまうと予想される場合は、その分の損害も請求できます。ただし、将来の収入減を証明するのは簡単ではありません。専門家の意見を聞いたり、様々な資料を集めたりする必要があるでしょう。証拠をしっかり集めて裁判官に納得してもらうことが、損害賠償請求を成功させるための鍵となります。しっかりと準備を行い、自分の権利を守りましょう。

立証の難しさ

損害賠償請求を行う上で、最も困難な点の一つが、実際に被った損害の金額を立証することです。損害が生じたという事実自体は明白であっても、その正確な金額を明らかにするのは容易ではありません。これは様々な要因が絡み合って生じる問題であり、被害者にとって大きな壁となります。

例えば、事業活動における取引上の不利益を考えてみましょう。ある契約違反によって将来得られるはずだった利益を失った場合、その損失額を算定するには、本来であればどれだけの利益が得られていたかを推定しなければなりません。これは過去の販売実績や市場動向など、複雑な要素を考慮する必要があり、客観的な数値として示すのは容易ではありません。また、取引相手側の不誠実な行動によって損害が生じたとしても、その因果関係を明確に証明することが難しいケースもあります。

さらに、精神的な苦痛による損害の場合、その苦痛を金額に換算することは非常に困難です。精神的な苦痛は、身体的な傷とは異なり、客観的に測定することができません。そのため、どれだけの苦痛を受けたかを金銭的な価値に置き換えることは、被害者自身にとっても難しい問題です。過去の判例や類似の事件における賠償額などを参考に算定することは可能ですが、個々のケースによって状況が大きく異なるため、必ずしも適切な金額とは言えません。

また、損害を証明するための証拠書類が失われていたり、そもそも存在しない場合もあります。火災や水害などで書類が焼失・流失してしまうケースや、そもそも書類を作成していなかったケースなどが考えられます。このような場合、損害の発生自体を証明することさえ困難になる可能性があります。

このように、損害賠償請求においては、損害の発生が明白であっても、その金額を立証することが大きな課題となります。もし、金額を証明できないという理由だけで請求が認められないとしたら、被害者は泣き寝入りを強いられることになってしまいます。真に被害者の権利を守るためには、このような状況下でも適切な救済措置が講じられる必要があると言えるでしょう。

| 損害の種類 | 立証の難しさ | 具体例 |

|---|---|---|

| 事業活動における取引上の不利益 | 将来得られるはずだった利益の算定が困難。過去の販売実績や市場動向など複雑な要素を考慮する必要がある。 | 契約違反による逸失利益 |

| 精神的な苦痛による損害 | 苦痛を金額に換算することが非常に困難。客観的な測定ができない。 | 精神的苦痛による損害賠償 |

| 証拠書類の欠如による損害 | 損害の発生自体を証明することが困難。 | 火災や水害による書類の焼失・流失、書類不備 |

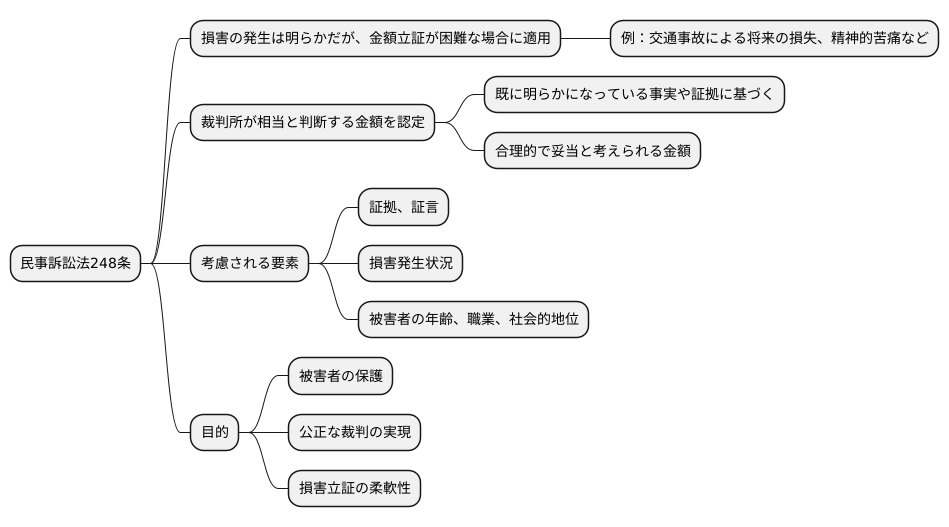

民事訴訟法248条の役割

裁判では、受けた損害を金銭で示すことが求められます。しかし、精神的な苦痛や、将来発生するであろう損失など、その損害の金額を正確に示すことが難しい場合があります。このような、損害は実際にあったと認められるにもかかわらず、その金額を立証することが難しいという状況を想定し、民事訴訟法248条は特別なルールを定めています。

この条文は、損害の発生自体は明らかだが、その性質上、正確な金額を示すことが非常に困難な場合に、裁判所が既に明らかになっている事実や証拠に基づいて、相当と判断される金額を損害額として認定できるというものです。例えば、交通事故で怪我をした場合、治療費や入院費といった直接的な費用は領収書などで証明できます。しかし、仕事ができなかったことによる収入の減少や、将来にわたる後遺症による損失など、金額を確定することが難しい損害もあります。このような場合、民事訴訟法248条が適用され、裁判官が様々な事情を考慮し、損害額を判断することになります。

具体的には、裁判で提出された証拠や証言、損害の発生状況、被害者の年齢や職業、社会的地位など、様々な要素を総合的に判断して、合理的で妥当と考えられる金額が認定されます。これは、被害者が受けた損害を適切に賠償し、救済するためには不可欠な規定です。また、損害の立証に関して過度に厳格な基準を設けることなく、裁判の柔軟性を高める役割も担っています。民事訴訟法248条は、損害賠償の分野において、被害者の保護と公正な裁判の実現に大きく貢献していると言えるでしょう。

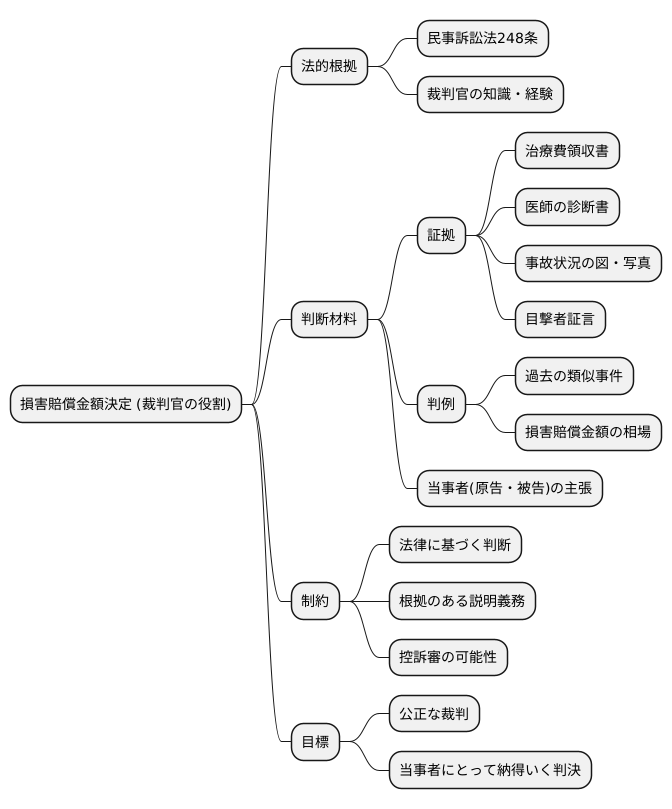

裁判所の裁量

お金に関する裁判で、損害を受けた人が受け取れる金額を決めるのは、裁判官の大切な仕事です。民事訴訟法という法律の248条に書いてあるとおり、裁判官は自分の知識や経験を活かして金額を決めます。裁判で今までどんなことがあったのか、証拠として何が提出されたのか、そして当事者である原告と被告が何を言っているのか、そういったことを全部まとめて考えます。例えば、交通事故でけがをした場合、治療費の領収書や医師の診断書は大切な証拠になります。それ以外にも、事故の状況を説明する図や写真、目撃者の証言なども証拠として提出されます。裁判官は、これらの証拠をじっくりと調べて、事故の状況を正確に理解しようと努めます。

過去の裁判で似たような事件がどのように扱われたか、つまり判例も参考にします。過去の判例を調べることで、今回と同じような状況でどれくらいの金額が支払われたのかを知ることができます。また、一般的にどのくらいの金額が支払われているか、相場も調べます。例えば、むち打ち症になった場合、過去の判例や一般的な相場を参考にしながら、適切な金額を検討します。

しかし、裁判官の判断は自由気ままにできるわけではありません。法律に基づいて、きちんと理由を説明できないといけません。もし、あまりにも変な金額を決めると、上の裁判所である控訴審で判断がひっくり返ることもあります。ですから、裁判官は、様々な証拠や判例、そして社会の常識などを考慮して、慎重に金額を決める必要があるのです。当事者にとって納得のいく公正な裁判をするためには、裁判官の責任ある行動が求められます。

相当な損害額の判断基準

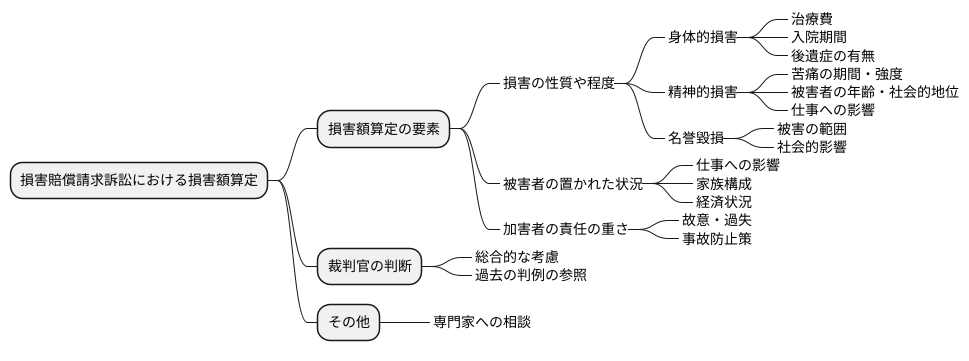

損害賠償請求訴訟を起こす際、必ず問題となるのが損害額の算定です。法律で明確な基準が定められていない「相当な損害額」は、どのように決められるのでしょうか。裁判官は様々な要素を総合的に考慮し、金額を決定します。

まず、損害の性質や程度が重要な要素となります。身体的な怪我であれば、治療にかかった費用や入院期間、後遺症の有無などが考慮されます。精神的な苦痛の場合、苦痛の期間や強度、被害者の年齢や社会的地位、仕事への影響などが判断材料となります。名誉毀損といった、目に見えない損害の場合、被害の範囲や社会的影響の大きさなどが考慮されます。

次に、被害者の置かれた状況も重要な要素です。例えば、同じ怪我でも、それが原因で仕事を失った場合とそうでない場合では、損害額は大きく異なります。また、家族構成や経済状況なども考慮されることがあります。扶養家族がいる場合や、収入が低い場合は、より大きな損害とみなされる可能性があります。

そして、加害者の責任の重さも金額に影響します。故意によるものか、過失によるものか、事故を防ぐためにどのような対策をとっていたかなど、様々な観点から責任の重さが判断されます。故意によるものの場合、過失によるものよりも、高額な賠償金が命じられる傾向があります。

このように、相当な損害額の決定には様々な要素が複雑に絡み合っています。そのため、過去の判例を調べて裁判官がどのような点を重視するのかを理解しておくことは、訴訟を有利に進める上で非常に大切です。弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を得ることも重要と言えるでしょう。

公平性の確保

民事裁判において、損害を受けた人が受けた損害を正しくお金に換算することは非常に重要です。しかし、実際にどれだけの損害を受けたのかを証明することは、多くの場合難しいものです。例えば、将来に発生するであろう収入の減少や、精神的な苦痛など、目に見えない損害をどのように証明すればよいのでしょうか。このような、損害の立証が困難な場合にこそ、民事訴訟法第248条が重要な役割を果たします。

この法律は、損害の立証が難しい場合でも、裁判所が様々な事情を考慮して、損害額を柔軟に決めることができるというものです。具体的には、事件の性質や当事者の状況などを総合的に見て、真実に近いと考えられる損害額を判断します。

この法律があるおかげで、被害者は泣き寝入りすることなく、正当な賠償を受ける可能性が高まります。例えば、交通事故で後遺症が残ってしまった場合、将来の収入減少を正確に計算することは困難です。しかし、この法律に基づいて、裁判所は、被害者の年齢、職業、これまでの収入などを考慮し、適切な損害額を判断することができます。

ただし、この法律を悪用して、本来よりも多い賠償金を得ようとすることは許されません。裁判所は、証拠を注意深く調べ、当事者の主張を公平に吟味した上で、真実に近いと思われる損害額を慎重に判断しなければなりません。

この民事訴訟法第248条は、被害者にとっての救済手段であると同時に、加害者にとっても不当に高い賠償金を請求されることを防ぐ役割を果たします。裁判所がこの法律を適切に運用することで、被害者と加害者の双方が納得できる、公平な解決につながることが期待されます。

| 法律 | 概要 | メリット | 注意点 | 期待される効果 |

|---|---|---|---|---|

| 民事訴訟法第248条 | 損害立証が困難な場合、裁判所が様々な事情を考慮し損害額を柔軟に決定できる。 | 被害者は泣き寝入りせず、正当な賠償を受ける可能性が高まる。交通事故の後遺症など、将来の収入減少など目に見えない損害の賠償請求が可能。 | 法律の悪用、本来より多い賠償金を得ようとすることは許されない。裁判所は証拠を吟味し、真実に近いと思われる損害額を慎重に判断する必要がある。 | 被害者と加害者の双方が納得できる、公平な解決。 |