クーリング・オフ:冷静な判断で契約を見直す

調査や法律を知りたい

先生、『クーリング・オフ』って、よく聞くんですけど、何のことか、よくわからないんです。教えてもらえますか?

調査・法律研究家

そうですね。『クーリング・オフ』とは、簡単に言うと、よく考えずに契約してしまった後で、やっぱりやめたいと思った時に、一定期間内なら、理由を問わずに契約をなかったことにできる制度です。 例えば、家に来た販売員から商品を買ってしまった後で、やっぱりいらないと思った時などに使える仕組みです。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どんな時でも使えるんですか?

調査・法律研究家

いいえ、いつでも使えるわけではありません。訪問販売や電話で勧誘されて商品を買った時など、法律で決められた場合だけ使えます。 また、クーリング・オフできる期間も、契約の種類によって違います。例えば、訪問販売の場合は、契約書を受け取った日から8日間以内です。

クーリング・オフとは。

『クーリング・オフ』について説明します。クーリング・オフとは、訪問販売や分割払いの販売などで、簡単に契約の申し込みや締結をしてしまった購入者のために、考え直す機会を与え、一定の期間内であれば、どんな理由でも契約を解消できる制度のことです。「特定商取引に関する法律」に基づいており、訪問販売や電話で勧誘されて商品を購入した場合などに認められています。例えば、訪問販売の場合は、契約書面を受け取った日から、原則として8日以内であればクーリング・オフが可能です。

クーリング・オフ制度とは

お客さまを守るための大切なしくみであるクーリング・オフ制度についてご説明いたします。これは、販売員が自宅や職場に直接訪れたり、電話で勧誘したりする訪問販売や電話勧誘販売などで、お客さまがその場で契約を迫られる状況から守るための制度です。

訪問販売や電話勧誘販売といった販売方法では、お客さまは冷静に考える時間がないまま契約をせかされることが多く、必要のない商品やサービスを買ってしまう危険性があります。このような不当な契約からお客さまを守るため、クーリング・オフ制度では、一定の期間内であれば、理由を問わずに契約を解除することができます。

クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から始まります。この期間内であれば、書面で通知を送るだけで簡単に契約を解除できます。違約金や損害賠償金を支払う必要も一切ありません。解除の通知は、書面が相手方に到達した時点で効力が発生しますので、配達証明付きの郵便等で送るのが確実です。

クーリング・オフ制度を利用することで、契約直後の高揚感や不安が落ち着いた後で、本当に必要な契約だったのかどうかをじっくり考える時間が持てます。契約内容をよく理解しないまま契約してしまった場合や、後から考え直したくなった場合でも、クーリング・オフ期間内であれば安心して契約を解除できます。

ただし、クーリング・オフ制度が適用される取引の種類やクーリング・オフ期間の長さには限りがありますので、契約前にしっかりと確認することが大切です。契約書面にクーリング・オフに関する事項が記載されていない場合は、消費生活センターなどに相談することをお勧めします。

| 制度名 | クーリング・オフ |

|---|---|

| 目的 | 訪問販売や電話勧誘販売などにおける不当な契約から消費者を守る |

| 対象 | 訪問販売、電話勧誘販売など |

| 期間 | 契約書面受領日から一定期間 (期間の長さは取引の種類による) |

| 解除方法 | 書面による通知 (配達証明付きの郵便等が確実) |

| 解除の効力発生 | 通知が相手方に到達した時点 |

| 費用負担 | 違約金や損害賠償金は不要 |

| 注意点 | 適用される取引の種類、クーリング・オフ期間の長さに限りあり 契約書面にクーリング・オフに関する事項の記載がない場合は消費生活センター等へ相談 |

クーリング・オフが適用される取引

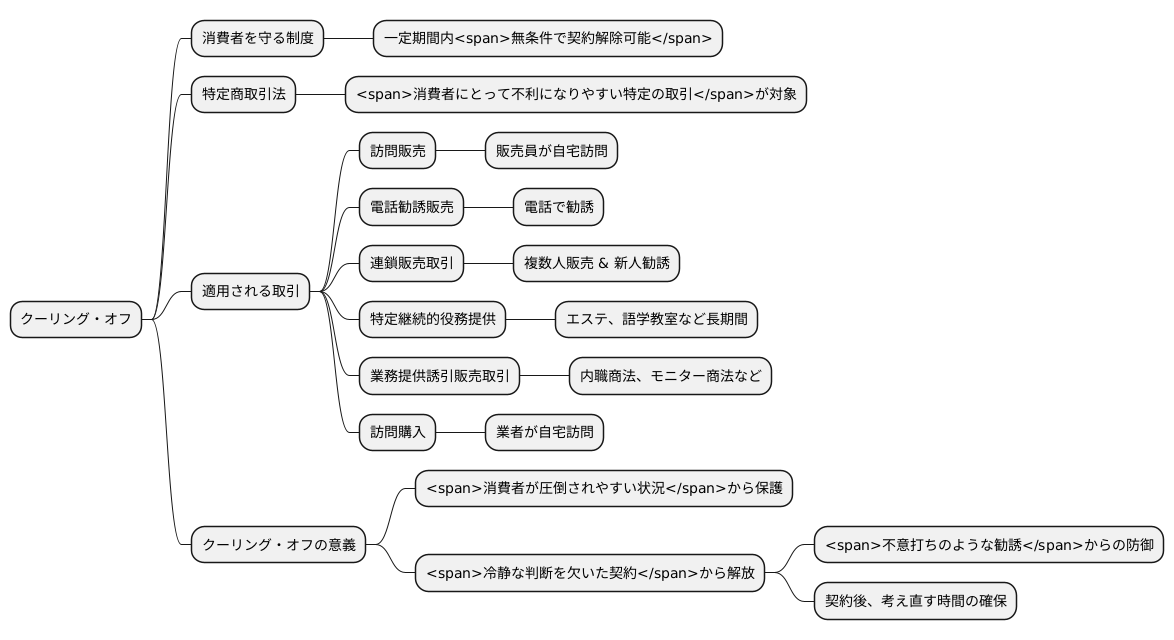

消費者を守る制度として、クーリング・オフがあります。これは、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できるというものです。しかし、この制度は、あらゆる商取引に適用されるわけではありません。特定商取引法という法律で定められた、消費者にとって不利になりやすい特定の取引に限られています。

では、クーリング・オフが適用される取引とは、一体どのようなものでしょうか。代表的な例としては、販売員が自宅を訪ねて商品を販売する訪問販売、電話で勧誘して商品を販売する電話勧誘販売などが挙げられます。他にも、複数の人々が商品を販売し、その販売組織に新たな人を勧誘することで利益を得る連鎖販売取引や、エステティックサロンや語学教室などの長期間にわたる役務提供契約である特定継続的役務提供なども含まれます。さらに、内職商法やモニター商法など、実際には仕事や商品を提供せずに金銭を支払わせる業務提供誘引販売取引、業者が消費者の自宅を訪問して物品を買い取る訪問購入も対象となります。

これらの取引に共通する特徴は、消費者が事業者の営業活動に圧倒されやすく、冷静に判断する余裕を奪われやすいという点です。例えば、訪問販売では、販売員が自宅に来ることで、心理的に断りにくくなることがあります。また、電話勧誘販売では、一方的に商品の説明を受け、契約を迫られることもあるでしょう。このような状況下では、消費者は十分な検討時間を確保できないまま契約を締結してしまう恐れがあります。クーリング・オフ制度は、このような不意打ちのような勧誘から消費者を守るための重要な役割を担っています。契約後に冷静になって考え直す時間を与え、不必要な契約から解放される機会を提供してくれるのです。

クーリング・オフ期間

『頭を冷やす期間』とも呼ばれるクーリング・オフは、契約後に一定期間、消費者が冷静に考え直す時間を確保し、必要ならば無条件で契約を解除できる制度です。 これは、販売時の勢いや雰囲気に流されて不必要な契約をしてしまうことを防ぐための大切な仕組みです。

このクーリング・オフが適用される期間は、契約の種類によって定められています。例えば、販売員が自宅を訪ねてくる訪問販売や、電話で勧誘してくる電話勧誘販売の場合は、契約書を受け取った日から8日間です。書類にサインした日ではなく、実際に契約書を受け取った日を起点として8日間がクーリング・オフ期間となりますので、契約書は必ず受け取った日付を確認し、保管しておきましょう。

また、友人や知人からの紹介で商品を購入するマルチ商法とも呼ばれる連鎖販売取引の場合は、契約書を受け取った日から20日間です。エステや語学教室、学習塾などの特定継続的役務提供もクーリング・オフの対象となり、こちらは契約が成立した日から8日間です。さらに、内職商法やモニター商法などの業務提供誘引販売取引では、契約が成立した日から20日間となっています。このように、取引の種類によってクーリング・オフ期間が異なるため、契約の際は必ず確認することが重要です。

クーリング・オフ期間内であれば、消費者はいかなる理由であっても無条件で契約を解除できます。 違約金や解約料などを支払う必要もありません。解除の通知は書面で行うのが確実で、書面を作成したら、速達や配達証明などを使って、相手方に確実に届くように送付することが大切です。 クーリング・オフ期間は、消費者の権利を守るための大切な制度です。契約内容をよく理解し、この制度を適切に活用することで、不利益を被ることを防ぎましょう。

| 取引の種類 | クーリング・オフ期間 | 期間の起算日 |

|---|---|---|

| 訪問販売・電話勧誘販売 | 8日間 | 契約書を受け取った日 |

| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 | 契約書を受け取った日 |

| 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾など) | 8日間 | 契約が成立した日 |

| 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) | 20日間 | 契約が成立した日 |

クーリング・オフの方法

契約を解除できる制度であるクーリング・オフ。トラブルに巻き込まれないためにも、正しい手続きを理解しておくことが大切です。クーリング・オフは、必ず書面で行う必要があります。電話や口頭での申し出は、証拠が残らず、のちにトラブルになる可能性があります。そのため、書面での手続きが必須です。

クーリング・オフの通知は、特定商取引法で定められた書面(クーリング・オフ通知書)を使うのが確実です。この書面は、インターネットで検索すれば簡単に見つけることができます。もし、この書面がない場合は、はがきや手紙でも構いません。ただし、必要事項を漏れなく記載することが重要です。

具体的には、「契約の解除を申し出る」という意思表示と、契約を結んだ日付、購入した商品名やサービス名、そして契約者の氏名、住所、電話番号などを明記する必要があります。これらの情報が不足していると、手続きがスムーズに進まない可能性がありますので、注意深く記入しましょう。

クーリング・オフ通知は、クーリング・オフ期間内に事業者に届くことが必要です。期間内に郵便局の窓口で投函すれば、通常は問題ありません。ただし、天候不順やその他の事情で配達に遅れが生じる可能性もゼロではありません。万が一に備え、期間ギリギリではなく、数日前には送付するなど、余裕を持って手続きを進めることが賢明です。また、配達記録が残る「簡易書留」や「特定記録」を利用することで、より確実に相手に届いたことを証明できます。安心して手続きを進めるためにも、これらの方法を検討してみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| クーリング・オフの方法 | 必ず書面で行う(電話や口頭は不可) |

| クーリング・オフ通知書の入手方法 | 特定商取引法で定められた書面を使用(インターネットで入手可能)、またははがきや手紙 |

| クーリング・オフ通知書の必須記載事項 |

|

| クーリング・オフ通知の送付期限 | クーリング・オフ期間内に事業者に届く必要がある |

| クーリング・オフ通知の送付方法 |

|

クーリング・オフ後の注意点

契約をなかったことにする制度であるクーリング・オフ。適用後にいくつか注意すべき点があります。まず、商品は必ず事業者へ返却しなければなりません。事業者から商品を受け取っている場合、クーリング・オフ成立後は速やかに返送する義務が生じます。反対に、事業者は受け取った代金を返金する義務を負います。お金は戻ってきますが、商品の返送料は原則として消費者が負担します。送料の負担については、事前に確認しておきましょう。

クーリング・オフは、契約前の状態に戻すことを目的としています。そのため、商品を使用したことで発生した損害は、消費者が賠償する必要があります。例えば、商品に傷をつけてしまった場合や、消耗品の一部を使ってしまった場合は、その分の費用を支払わなければなりません。試供品のように、気軽に試せるものと勘違いしてはいけません。クーリング・オフは、あくまでも契約の解除を目的とした制度です。商品を試用したり、サービスを体験したりする権利を保証するものではありません。

クーリング・オフの行使を妨げる行為には注意が必要です。事業者の中には、クーリング・オフの期間や手続きを分かりにくく説明したり、クーリング・オフを妨害するような言動を行うところもあります。このような行為は法律で禁じられています。クーリング・オフについて疑問があれば、すぐに消費生活センターなどの相談窓口に連絡しましょう。専門機関に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、契約内容をよく理解しないまま契約を結ぶことは避けましょう。契約書をよく読み、不明な点は質問して、納得した上で契約することが大切です。

| クーリング・オフとは | 契約をなかったことにする制度 |

|---|---|

| 商品の返却 | 消費者から事業者へ返却義務あり |

| 返送料 | 原則、消費者負担 |

| 代金の返金 | 事業者から消費者へ返金義務あり |

| 商品の損害賠償 | 商品使用による損害は消費者が賠償 |

| クーリング・オフの目的 | 契約の解除 |

| 禁止行為 | クーリング・オフ行使の妨害 |

| 相談窓口 | 消費生活センターなど |