契約解除の条件:解除条件を理解する

調査や法律を知りたい

『解除条件』って難しくてよくわからないんですけど、例えばどんなものがありますか?

調査・法律研究家

そうですね。例えば、あなたが家のお手伝いをして、お駄賃をもらう約束をしたとします。その時に「テストで100点を取ったら、お手伝いをしなくてもお駄賃をあげる」という約束を追加したとしましょう。この場合、「テストで100点を取る」というのが解除条件にあたります。100点を取れば、お手伝いという契約がなくなる、つまり解除されるわけです。

調査や法律を知りたい

なるほど。ということは、最初にあった契約がなくなるための条件ってことですね。でも、もし100点取れなかったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

その場合は、最初の契約、つまりお手伝いをするという約束が有効なままです。100点を取ることが、お手伝いという契約を解除する条件だったので、条件が満たされなければ解除されない、ということです。

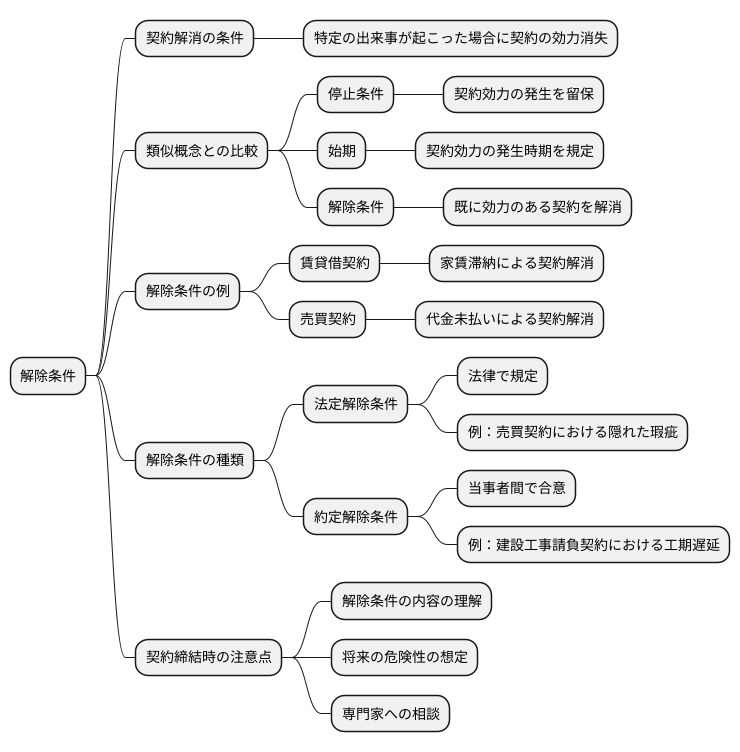

解除条件とは。

『契約をなくす約束』(すでに始まっている約束事で、あることが起きるとその約束事がなくなることを、契約をなくす約束と言います。たとえば、「試験に落ちたら学費を出すのをやめる」という約束事で、試験に落ちることが、この約束事をなくすことにあたります。)について

解除条件とは

契約を解消する条件、つまり解除条件とは、契約を結んだ者同士が前もって取り決めた特定の出来事が起こった場合に、契約の効力をなくすものです。これは、これから起こるかもしれない不確かな出来事を条件として契約が効力を持ち続けるかどうかに影響を与えるという点で、契約の効力の発生を留保する停止条件や、契約の効力が発生する時期を定めた始期と似ています。しかし、解除条件は既に効力を持っている契約を解消するという点で、停止条件や始期とは大きく異なります。

具体的な例を挙げると、部屋を貸し借りする契約で、借りている人が家賃を滞納した場合、貸している人は契約を解消することができます。この場合、家賃の滞納が解除条件にあたります。また、物を売り買いする契約で、買う人が期限までに代金を支払わなかった場合、売る人は契約を解消することができます。ここで、買う人が代金を支払わなかったという事実が解除条件となります。

解除条件には、法律で定められている法定解除条件と、当事者間で取り決める約定解除条件の二種類があります。法定解除条件は、民法などの法律で具体的に定められており、当事者が特に合意しなくても、一定の事由が発生すれば契約を解除できます。例えば、売買契約において、目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は契約を解除できます。一方、約定解除条件は、当事者間の合意によって自由に設定できます。例えば、建設工事請負契約において、工事が一定の期間内に完了しなかった場合、発注者は契約を解除できるといった条件を設定できます。

このように、解除条件は様々な契約に含まれることがあり、契約を結んだ人たちの権利や義務に大きな影響を与えます。契約を結ぶ際には、解除条件の内容をよく理解し、将来起こるかもしれない危険性を想定しておくことが大切です。特に約定解除条件を設定する場合は、どのような場合に契約を解除できるのか、解除の方法、解除の効果などを明確に定めておく必要があります。あいまいな表現は後にトラブルの原因となる可能性がありますので、専門家である弁護士などに相談しながら、慎重に検討することが重要です。

解除条件の具体例

契約を途中で終わらせる、つまり解除するための条件は、様々な契約の中にあらかじめ組み込むことができます。この解除条件は、契約の種類や内容に合わせて、柔軟に設定することが可能です。いくつか具体的な例を見てみましょう。

まず、雇用契約の場合を考えてみましょう。会社と従業員の間で結ばれる雇用契約では、従業員が会社の規則に著しく違反した場合、会社はその従業員との契約を解除することができます。このケースでは、「重大な規則違反」が解除条件となります。例えば、会社の機密情報を漏洩した場合や、職場で暴力行為を行った場合などがこれに該当する可能性があります。会社の規則の内容や、違反の程度によっては、口頭での注意や減給などの軽い処分ではなく、契約解除という重い処分が下されることもあります。

次に、建設工事請負契約の例を見てみましょう。家を建てたり、道路を舗装したりといった建設工事を請け負う契約においては、請負業者が約束の期日までに工事を完成できなかった場合、発注者は契約を解除することができます。この場合は、「工事を完成できなかったという事実」が解除条件です。自然災害や予期せぬ資材の高騰など、請負業者に責任のない事情で工事が遅れる場合もありますが、契約書にどのように記載されているかによって、解除の可否が判断されます。

さらに、委任契約の例も見てみましょう。弁護士に訴訟代理を依頼したり、税理士に確定申告を依頼したりする際に結ばれる委任契約では、受任者(依頼を受けた側)が委任された事務を適切に処理できなかった場合、委任者(依頼した側)は契約を解除することができます。「適切に処理できなかったという事実」が、この場合の解除条件です。例えば、弁護士が依頼者の利益を最大限に守るための適切な対応を怠ったり、税理士が計算ミスによって依頼者に損害を与えたりした場合などが該当するでしょう。

このように、解除条件は状況に合わせて柔軟に設定することができます。しかし、契約当事者間で解除条件の内容について、誤解のないよう明確に合意しておくことが非常に重要です。あいまいな表現や解釈の余地を残したままでは、後々、契約解除をめぐってトラブルに発展する可能性があります。契約を結ぶ際には、解除条件についてしっかりと確認し、疑問点があれば解消しておくようにしましょう。

| 契約の種類 | 解除条件 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| 雇用契約 | 従業員が会社の規則に著しく違反した場合 | 機密情報の漏洩、職場での暴力行為 |

| 建設工事請負契約 | 請負業者が約束の期日までに工事を完成できなかった場合 | 自然災害や資材高騰による遅延(契約書の内容による) |

| 委任契約 | 受任者(依頼を受けた側)が委任された事務を適切に処理できなかった場合 | 弁護士の不適切な対応、税理士の計算ミス |

解除条件と停止条件・始期との違い

契約の世界では、「解除条件」「停止条件」「始期」といった言葉が登場し、これらを混同しやすいものです。それぞれの意味合いと違いをしっかりと理解することが、契約内容を正しく把握するために重要です。

まず「解除条件」とは、既に効力が発生している契約を、将来起こるかどうか分からない出来事によって消滅させる条件のことです。例えば、「雨が降ったら遊園地に行く約束を無しにする」という約束で、「雨が降る」という部分が解除条件になります。既に約束は成立していますが、雨が降るという不確かな出来事が起きた場合、約束は消滅します。

次に「停止条件」ですが、これは契約の効力が発生するかどうかの判断を、将来の不確かな出来事に委ねる条件を指します。「宝くじが当たったら車を買う」という約束を例に挙げると、「宝くじが当たる」という部分が停止条件です。宝くじが当たるまでは、車を買うという契約の効力は発生しません。宝くじの当選という不確かな出来事が起きた時に初めて、車を買うという契約が有効になるのです。

最後に「始期」は、契約の効力が発生する具体的な時期を定めたものです。「来年の春からこの家に住む」という契約では、「来年の春」が始期になります。始期は、契約の効力の発生を左右するものではなく、いつから効力が発生するかという開始時期を定めるものなのです。つまり、「来年の春」という具体的な時期が来れば、その時点から住むという契約が有効になります。

このように、解除条件は既に発生している効力を消滅させるもの、停止条件は効力が発生するかどうかを左右するもの、始期は効力が発生する時期を定めるもの、とそれぞれ役割が異なります。三つの概念を正しく理解することで、契約内容をより正確に理解し、思わぬトラブルを避けることに繋がります。

| 項目 | 説明 | 例 | 効力発生のタイミング |

|---|---|---|---|

| 解除条件 | 既に効力が発生している契約を、将来起こるかどうか分からない出来事によって消滅させる条件 | 雨が降ったら遊園地に行く約束を無しにする(雨が降る:解除条件) | 条件発生時,効力消滅 |

| 停止条件 | 契約の効力が発生するかどうかの判断を、将来の不確かな出来事に委ねる条件 | 宝くじが当たったら車を買う(宝くじが当たる:停止条件) | 条件発生時,効力発生 |

| 始期 | 契約の効力が発生する具体的な時期を定めたもの | 来年の春からこの家に住む(来年の春:始期) | 始期到来時,効力発生 |

解除条件の法的効果

契約を解除する条件が満たされた場合、契約はその発生時点にまで遡って無効になります。言い換えると、最初から契約が結ばれていなかったものと見なされるのです。これは、契約解除の条件が満たされるまでは、契約が有効に存在していたという点で、単純に契約が無効になる場合とは異なります。契約が無効な場合は、最初から契約が成立していないものと見なされます。しかし、解除条件付きの契約は、条件が満たされるまでは有効に存在し、当事者間には権利と義務が発生します。解除条件が満たされた後は、当事者は契約に基づく権利を行使できなくなります。また、既に履行された金銭や物の受け渡しについては、原則として返還請求が可能となります。

例えば、売買契約において、買主が期限までに代金を支払わなかった場合、売主は契約を解除することができます。この場合、買主は売主に商品を返還し、売主は買主に代金を返還する義務が生じます。

しかし、契約の種類や内容によっては、解除の効果が過去に遡らない場合があります。例えば、部屋を借りる契約において、借り手が家賃を滞納したことを理由に貸主が契約を解除した場合、過去の滞納家賃については支払いの義務が残ります。これは、既に提供された部屋の使用という利益に対しては、対価である家賃を支払う義務が生じるからです。また、雇用契約において、従業員が会社の規則に違反したことを理由に会社が契約を解除した場合でも、それまでの給料の支払い義務は残ります。これは、既に労働を提供した従業員に対して、その対価である給料を支払う義務があるからです。

このように、契約内容や具体的な状況に応じて、解除の効果がどのように及ぶのかを注意深く確認することが重要です。専門家である弁護士などに相談し、適切な助言を受けることも有効な手段と言えるでしょう。

| 契約解除 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 遡及効のある解除 | 契約解除の条件が満たされた場合、契約はその発生時点にまで遡って無効になる。最初から契約が結ばれていなかったものと見なされる。条件が満たされるまでは契約は有効に存在し、当事者間には権利と義務が発生する。条件が満たされた後は、当事者は契約に基づく権利を行使できなくなり、既に履行された金銭や物の受け渡しについては、原則として返還請求が可能となる。 | 売買契約において、買主が期限までに代金を支払わなかった場合、売主は契約を解除することができ、買主は商品を返還し、売主は買主に代金を返還する義務が生じる。 |

| 遡及効のない解除 | 契約の種類や内容によっては、解除の効果が過去に遡らない場合がある。既に提供された利益に対する対価の支払義務は残る。 |

|

解除条件に関する注意点

契約を解消するための条件を定める際は、その内容が誰にとっても分かりやすく、具体的なものであることが重要です。あいまいな表現は、後々争いごとの原因になりかねません。「ちゃんとした訳があれば」といった漠然とした書き方ではなく、「売買の約束をした日から3か月以内に買い手がお金を借りることができなかった場合」のように、具体的な条件を明示する必要があるのです。

解消の条件が満たされた場合の手続きについても、契約書に具体的に書いておくことが大切です。例えば、解消を伝える方法やその期限をあらかじめ決めておくことで、将来の揉め事を防ぐことができます。具体的には、書面で通知するのか、口頭でもよいのか、通知の期限は何日までなのかといった点を明確にしておくべきです。また、期限までに通知しなかった場合はどうなるのかといった点も、あわせて決めておくとより安心です。

さらに、解消のための条件が不当に決められていると、社会通念上認められないものとして無効になる可能性があります。例えば、一方だけに著しく不利な条件を付けることは許されません。契約を結ぶ当事者間で公平になるよう、バランスのとれた条件を設定することが大切です。たとえば、売買契約において、買い手が一方的に不利な条件で契約を解消できる一方、売り手には正当な理由があっても契約を解消できないといった条件は、公平性を欠くものとして無効と判断される可能性があります。

契約書を作成する際には、専門家である弁護士などの助言を受けることも検討すると良いでしょう。専門家の助言を受けることで、契約内容の適法性や妥当性を確認できます。また、将来発生する可能性のある紛争を未然に防ぐための対策を講じることも可能になります。複雑な契約内容であったり、高額な取引が関わっている場合は、特に専門家の助言を受けることをお勧めします。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 解消条件の明確化 | あいまいな表現を避け、具体的な条件を明示する必要がある(例:「売買の約束をした日から3か月以内に買い手がお金を借りることができなかった場合」)。 |

| 解消手続きの明記 | 解消を伝える方法(書面、口頭など)、期限、期限までに通知しなかった場合の結果などを具体的に記載する。 |

| 解消条件の公平性 | 不当に一方的に不利な条件は、社会通念上認められず無効になる可能性がある。バランスのとれた条件を設定する。 |

| 専門家の助言 | 弁護士などの専門家に相談することで、契約内容の適法性や妥当性を確認し、将来の紛争を予防できる。複雑な契約や高額な取引の場合は特に推奨。 |