夫婦同姓を考える:伝統と個人の権利

調査や法律を知りたい

先生、「夫婦同姓」って、法律で決められているんですか?

調査・法律研究家

はい、法律で決められています。民法という法律で「夫婦は、結婚するときに決めたとおり、夫か妻のどちらかの名字を名乗る」とされています。

調査や法律を知りたい

結婚したら、必ずどちらかの名字を変えなければいけないんですか?

調査・法律研究家

そうです。日本では、結婚したら夫婦は同じ名字を名乗ることになっています。どちらの名字にするかは、結婚するときに決めます。

夫婦同姓とは。

結婚した夫婦が同じ名字を名乗ることについてです。日本では、結婚するときに夫か妻のどちらかの名字を選ぶことになっています。これは法律で決められています。

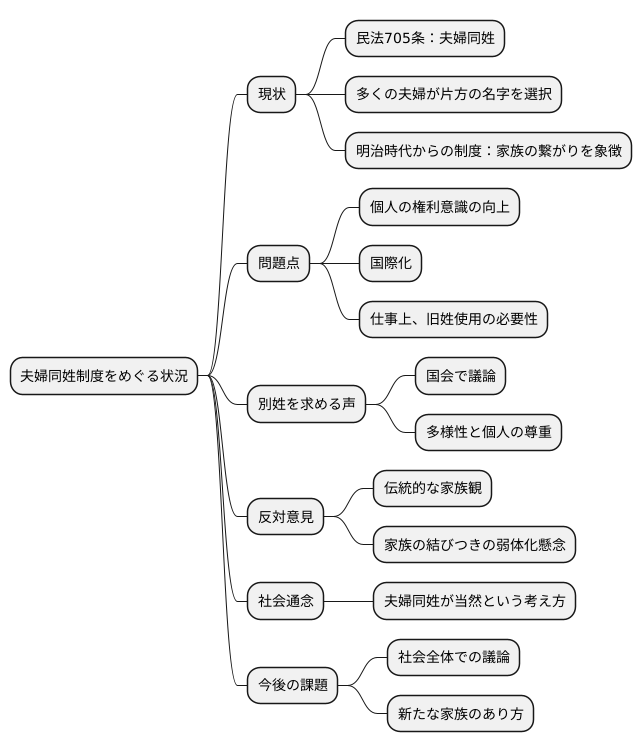

夫婦同姓の現状

我が国では、民法第七百五十条によって夫婦は同じ名字を名乗ることが定められています。これは、婚姻届を提出した夫婦が夫か妻のどちらかの名字を選ぶことを意味し、今も多くの夫婦が片方の名字を選んで共に暮らしています。明治時代から続くこの制度は、かつての家制度の名残とも言われ、家族の繋がりを大切にする象徴として考えられてきました。

しかし、近年では、個人の権利意識の向上や世界との交流の広まりなどを背景に、夫婦が同じ名字でなければならないのかという疑問の声も上がっています。結婚後も自分の名字をそのまま使いたいという希望を持つ人や、仕事上、旧姓を使い続けたいと考える人も少なくありません。夫婦別々の名字を選べる制度を導入してほしいという声は年々大きくなっており、国会でもたびたび話し合いの場が設けられています。

しかし、昔から続く家族のあり方を重んじる意見との対立もあり、法律を変えるまでには至っていません。夫婦同姓をめぐる状況は、まさに変わりゆく途上にあると言えるでしょう。法律が変わることで、家族の形が多様化し、個人の尊重が進むと考える人もいれば、名前が変わることで家族の結びつきが弱まると心配する人もいます。

また、夫婦同姓を当然とする社会通念が根強く残っていることも、制度変更を難しくしている一因です。様々な立場の人々の意見を丁寧に聞き、これからの時代の家族のあり方について、社会全体でよく話し合う必要があると言えるでしょう。

選択的夫婦別姓制度とは

夫婦別姓制度とは、結婚後も夫婦それぞれが結婚前の名字をそのまま使い続けられるようにする制度です。今の日本では、結婚すると夫婦は同じ名字にしなければなりませんが、この制度ができれば、同じ名字にするか、別々の名字のままにするかを選べるようになります。

現在の制度では、結婚で名字を変えることで様々な困りごとが起こる可能性があります。例えば、長年使ってきた名前を変えることで、仕事での人間関係や社会での信用に影響が出るかもしれない、という不安があります。また、様々な手続きや書類の書き換えが必要になり、時間も手間もかかります。特に、女性は男性に比べて名字を変えることが多い現状があり、負担が大きいという意見が多く聞かれます。

夫婦別姓制度は、このような負担や不安をなくし、個人の生き方や社会での立場を守るために役立つと考えられています。自分の名前は、その人の存在そのものを表す大切なものです。長年使い慣れた名前を変えることで、自分らしさやアイデンティティが失われると感じる人もいるでしょう。夫婦別姓制度は、そうした個人の思いを尊重し、自分らしく生きられる社会を作るために必要とされています。

海外から来た人と結婚する場合、それぞれの国の習慣や法律によって名字の扱いが違います。夫婦別姓制度があれば、国際結婚における名字の問題をスムーズに解決し、様々な国の人々が暮らしやすい社会を作ることにもつながります。

結婚は人生における大きな転換期です。どのような名字を選ぶのか、夫婦が自由に決められるようにすることは、様々な生き方を認め合う社会を作る上で大切な一歩となるでしょう。

夫婦同姓をめぐる議論

夫婦が同じ名字を名乗るべきか、それとも別々の名字を名乗ることを認めるべきか、この議論は長年続けられてきました。この問題は、昔から大切にされてきた家族のあり方と、一人ひとりの権利を守るという、一見矛盾する二つの価値観のぶつかり合いを私たちに突きつけています。

同じ名字を名乗ることを良しとする人たちは、家族みんなが同じ名字を持つことで、家族としてのまとまりが強まり、子どもたちにとっても良い影響があると信じています。また、ずっと昔から続いてきた日本の習慣や文化を守るためにも、夫婦は同じ名字であるべきだと考えています。家制度の時代から続く、家族の同一性を象徴する「家名」としての役割を重視する意見も根強くあります。

一方、別々の名字を名乗ることを選べるようにするべきだと考える人たちは、個人の名前は、その人の存在そのものを示す大切なものであり、自分の名字を選ぶ権利は守られるべきだと主張します。また、様々な生き方が認められる社会を作るためには、名字の選択も自由であるべきだと訴えています。名字を変えることで発生する様々な手続きの手間や、社会生活で不利益を被る可能性があることも、制度を変えるべき理由として挙げられています。仕事上の不都合や、旧姓使用の煩雑さ、アイデンティティの喪失感なども、重要な問題として認識されています。

どちらの意見にも、それぞれの立場からのもっともな理由があり、簡単に結論を出すことは難しいでしょう。しかし、社会の移り変わりや、一人ひとりの権利に対する意識の高まりを考えると、もっと柔軟で様々な選択肢が選べる制度へと、議論を進めていく必要があるのではないでしょうか。時代に合わせて、家族の形も多様化しています。それぞれの家族が、自分たちに合った形を自由に選べる社会を目指していくべきです。

| 観点 | 同姓 | 別姓 |

|---|---|---|

| 家族観 | 家族のまとまりの強化、子どもへの良い影響 | 個人の尊重、多様な生き方の容認 |

| 伝統・文化 | 日本の伝統・文化の継承、家名 | 個人の権利の尊重、多様な選択肢 |

| 個人 | – | 個人のアイデンティティの保持 |

| 社会 | – | 社会の多様化、柔軟な制度設計 |

| 実務 | – | 手続きの煩雑さ、不利益、アイデンティティ喪失感 |

| その他 | 家制度の名残 | 旧姓使用の煩雑さ、仕事上の不都合 |

世界の夫婦の姓

世界には様々な夫婦の姓のあり方が存在します。日本のように法律で夫婦同姓を義務付けている国は実は少数派で、国際的に見ると珍しい例と言えるでしょう。多くの国々では、結婚後もそれぞれの生まれたままの姓を維持する夫婦別姓が一般的です。たとえば、欧米諸国をはじめ、多くのアジアやアフリカの国々でも夫婦別姓が認められています。

夫婦別姓が主流の社会では、結婚しても個人のアイデンティティが尊重され、社会生活においても混乱が少ないという利点があります。特に、女性が結婚後も仕事で活躍する現代社会においては、旧姓を使い続けることでキャリアを維持しやすいため、夫婦別姓を選択する人々が増えている国もあります。また、一部の国では、夫婦が新しい姓を作ることも認められています。これは、伝統的な家族観にとらわれず、新しい家族の形を築きたいと考える夫婦にとって、自由な選択の一つとなっています。

このように、姓に関する法律や習慣は、それぞれの国の歴史や文化を色濃く反映しています。古くからの伝統を重んじる社会では夫婦同姓が根強く残っている一方、個人の自由を尊重する社会では夫婦別姓が主流となっています。グローバル化が進む現代社会においては、異なる文化や価値観を持つ人々との交流がますます盛んになっています。このような状況下で、日本の夫婦同姓制度は、国際的な理解を得る上で障壁となる可能性も否定できません。海外では、夫婦同姓を強制することは個人の自由を侵害するものであると捉えられる場合もあり、国際結婚の際にトラブルが生じるケースも少なくありません。

様々な国の制度や文化を理解し、比較検討することは、日本の夫婦同姓制度の今後を考える上で非常に大切です。国際社会の一員として、多様な価値観を認め合い、より良い制度のあり方を模索していく必要があるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本の夫婦同姓制度 | 法律で夫婦同姓を義務付けている。 国際的には少数派であり、国際的な理解を得る上で障壁となる可能性がある。 |

| 夫婦別姓 | 多くの国で一般的。 個人のアイデンティティが尊重され、社会生活での混乱が少ない。 女性のキャリア維持に役立つ。 |

| 新しい姓の創設 | 一部の国で認められている。 伝統的な家族観にとらわれず、新しい家族の形を築きたい夫婦にとっての選択肢。 |

| 姓に関する法律や習慣 | 各国の歴史や文化を反映している。 伝統を重んじる社会では夫婦同姓が根強く、個人の自由を尊重する社会では夫婦別姓が主流。 |

| 国際社会との関係 | 様々な国の制度や文化を理解し、比較検討することが重要。 多様な価値観を認め合い、より良い制度のあり方を模索していく必要がある。 |

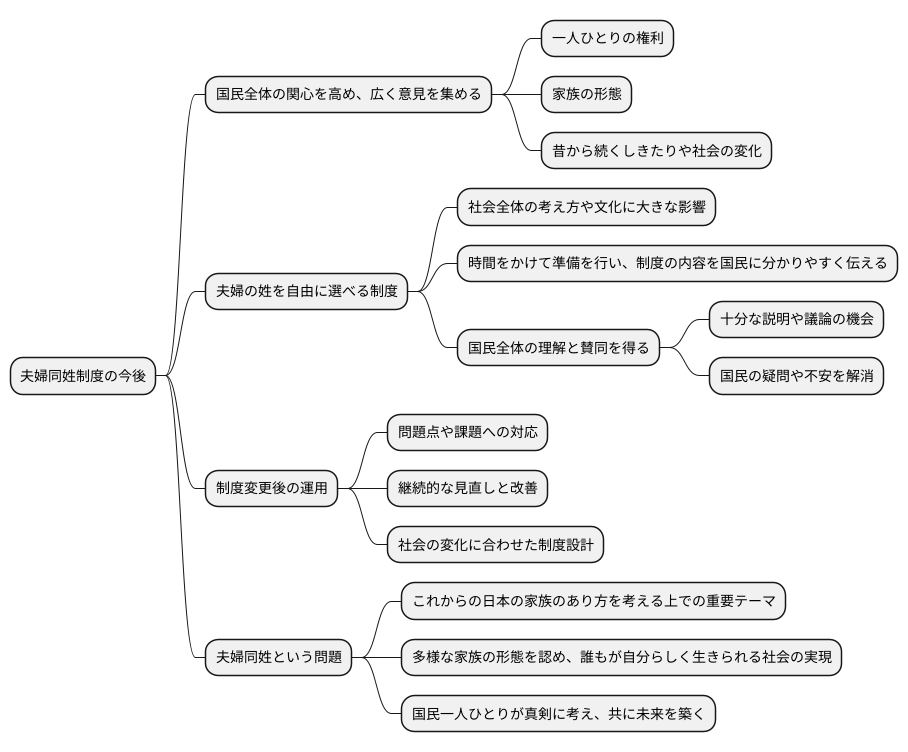

今後の展望

夫婦同姓制度の今後については、国民全体の関心を高め、広く意見を集める場を設けることが大切です。話し合いの場では、一人ひとりの権利、家族の形態、昔から続くしきたりや社会の変化など、様々な視点からの意見に耳を傾ける必要があります。将来の社会にとって何が一番良いのか、あらゆる要素を考えながら、制度のあり方を模索していくべきです。

夫婦の姓を自由に選べるようにする制度は、単に制度を変えるだけでなく、社会全体の考え方や文化に大きな影響を与える可能性があります。そのため、導入にあたっては、時間をかけて準備を行い、制度の内容を国民に分かりやすく伝えることが欠かせません。制度変更について、国民全体の理解と賛同を得ることが必要です。十分な説明や議論の機会を設け、国民の疑問や不安を解消する努力が求められます。

また、制度が変わった後も、実際に運用してみて初めて分かる問題点や課題が出てくる可能性があります。起こりうる問題を想定し、前もって対策を考えておくことも重要です。制度を導入した後も、継続的に見直し、必要に応じて改善していく必要があります。常に社会の変化に合わせた制度設計を心がけることが大切です。

夫婦同姓という問題は、これからの日本の家族のあり方を考える上で、避けて通れない重要なテーマです。多様な家族の形態を認め、誰もが自分らしく生きられる社会を実現するために、国民一人ひとりが真剣に考え、共に未来を築いていく必要があるでしょう。

まとめ

日本の夫婦は、結婚するときに同じ名字を選ぶことが法律で決められています。これは、昔から続く家族のあり方を大切にした制度と言えます。しかし、近年、個人の権利を尊重しようとする考え方が広まり、この制度が良いのか悪いのか、様々な議論がされています。

特に、夫婦がそれぞれ結婚前の名字を使い続ける「選択的夫婦別姓制度」を求める声は大きくなってきています。世界を見ると、夫婦が別々の名字を持つ国も少なくありません。また、日本では、女性が結婚後に名字を変えることが一般的ですが、仕事で築き上げた信用や、自分のアイデンティティを失いたくないと考える人もいます。

一方で、家族の一体感を象徴するものとして、同じ名字を持つことに意義を感じる人もいます。長年続いてきた伝統を変えることへの不安や、子供への影響を心配する声も聞かれます。

このように、夫婦同姓制度には賛成と反対、両方の意見があります。どちらの意見も大切にしながら、国民全体でよく話し合うことが重要です。個人の尊重と家族の絆、昔から続くことと新しく変わること、様々なことを考えながら、未来の私たちにとって一番良い制度を見つけていく必要があるでしょう。

もし制度が変わったとしても、それで終わりではありません。社会の変化に合わせて、常に制度を見直し、より良いものにしていく努力を続けることが大切です。夫婦同姓制度について考えることは、家族のあり方、そして社会の未来について、深く考える良い機会と言えるでしょう。