贈与の条件:負担付き贈与とは?

調査や法律を知りたい

『負担付き贈与』って、贈り物をもらう人が何か義務を負う贈与のことですよね? 例えば、おじいちゃんから家を『もらう代わりに、毎月お墓参りに行く』ことを約束する、みたいな感じですか?

調査・法律研究家

いい例えですね。まさにそういうことです。家の贈与を受ける代わりに、お墓参りの義務を負う、これが負担付き贈与です。

調査や法律を知りたい

じゃあ、もしお墓参りに行かなかったら、家はもらえなくなっちゃうんですか?

調査・法律研究家

そこが少し複雑なところです。お墓参りに行かなくても、家の贈与自体は有効です。つまり、一度もらった家はあなたのものになります。ただし、おじいちゃんは『お墓参りに行かない』ことを理由に、贈与を取り消すことができる、つまり家をもらったことをなかったことにできるのです。

負担付き贈与とは。

『負担付き贈与』について説明します。贈り物を受け取る人に、何かしらの義務を課す契約のことを、負担付き贈与といいます。もし、受け取る人がその義務を果たさなかったとしても、贈り物をする契約自体には効力があります。つまり、贈り物は有効です。しかし、贈り物をする人は、義務が果たされなかったことを理由に、贈り物をする契約をなかったことにすることができます。

負担付き贈与の仕組み

贈与とは、財産を相手に無償で譲り渡す行為を指します。つまり、見返りを求めない好意によって財産を移転させることです。これに対し、負担付き贈与とは、この無償の贈与に一定の条件を付加したものを指します。贈与を受ける側、つまり受贈者には、贈与と引き換えに何らかの義務が課せられます。この義務を「負担」と呼び、負担付き贈与の核心を成す要素です。

この負担の内容は、金銭の支払いや労働の提供、特定の行為の遂行など、実に多様な形をとることが可能です。例えば、親が子供に家屋を贈与する場面を考えてみましょう。この際、親は子供に対して「毎月一定額の生活費を支払う」という条件を付けることができます。これが負担付き贈与の一例です。子供は家屋という財産を得る代わりに、親に生活費を支払う義務を負うことになります。

また、事業承継の場面でも、負担付き贈与はしばしば用いられます。例えば、会社経営者が後継者に事業を譲り渡す際に、「従業員の雇用を維持する」という条件を付けることが考えられます。この場合、後継者は事業を承継するのと引き換えに、従業員の雇用を守る義務を負います。このように、負担付き贈与は単なる財産の移転だけでなく、贈与者と受贈者双方の様々な意向や目的を反映させることができます。

負担の内容や程度は、贈与者と受贈者間の合意によって自由に決められます。ただし、負担が過度に重く、贈与の利益を著しく損なう場合には、実質的に売買とみなされる可能性もあります。贈与と売買の境界は曖昧な場合もあり、負担付き贈与を行う際には、その内容を慎重に検討する必要があります。また、負担の内容によっては、税金や登記手続きなどに影響が出る場合があるので、専門家への相談も検討すると良いでしょう。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 贈与 | 財産を相手に無償で譲り渡す行為。見返りを求めない好意によって財産を移転させる。 | – |

| 負担付き贈与 | 無償の贈与に一定の条件(負担)を付加したもの。受贈者は贈与と引き換えに何らかの義務を負う。 | 親が子供に家屋を贈与する際に、子供に毎月一定額の生活費を支払う義務を課す。 会社経営者が後継者に事業を譲り渡す際に、従業員の雇用を維持する義務を課す。 |

| 負担の内容 | 金銭の支払いや労働の提供、特定の行為の遂行など、多様な形をとることが可能。 | 生活費の支払い、従業員の雇用維持 |

| 負担の程度 | 贈与者と受贈者間の合意によって自由に決められる。ただし、負担が過度に重い場合は実質的に売買とみなされる可能性もある。 | – |

| 注意点 | 負担の内容を慎重に検討する必要がある。税金や登記手続きなどに影響が出る場合があるので、専門家への相談も検討すると良い。 | – |

通常の贈与との違い

普段私たちが行う贈与は、贈り物をする人が自分の財産を相手に渡す行為で、贈り物を受け取った人には特に何かをする必要はありません。例えば、誕生日プレゼントに友人に本を贈ったり、お祝いに祖父母からお金を貰ったりするような場合です。これらは贈り物をする人が一方的に財産を提供するもので、受け取った人に特別な義務はありません。しかし、負担付き贈与と呼ばれる贈与の形では事情が異なります。負担付き贈与では、財産を受け取る代わりに、贈り物をする人から指定された義務を果たす必要があります。この義務を果たすことが、贈与の約束が有効である条件となるのです。

具体的な例を挙げると、ある人が自宅を息子に贈与する際に、「この家を貰う代わりに、私の面倒を見て最後まで生活の世話をしなさい」という条件を付けたケースが考えられます。この場合、息子は家を受け取る代わりに、親の面倒を見るという義務を負います。もし息子が親の面倒を見ないなど、義務を怠った場合、贈与をした親は贈与の約束をなかったことにし、贈与した家を取り戻すことができます。これが、負担付き贈与と通常の贈与の大きな違いです。

通常の贈与では、贈り物を受け取る権利だけがありますが、負担付き贈与では、贈り物を受け取る権利と同時に、贈り物をする人の指定した義務を果たす必要があります。権利と義務が表裏一体となっている点が、負担付き贈与ならではの特徴と言えるでしょう。贈与する側、される側双方にとって、どのような条件で贈与を行うか、どのような義務が発生するかをしっかりと確認し、合意しておくことが大切です。そうでなければ、後々トラブルが発生する可能性も出てきます。負担付き贈与は、贈与をする人にとって、自分の財産を有効に活用しながら、必要な世話をしてもらう手段となり、贈与される人にとっても、財産を得る機会となるため、それぞれの状況や希望に合わせて適切に利用することが重要です。

| 項目 | 通常の贈与 | 負担付き贈与 |

|---|---|---|

| 財産の提供 | 一方的な提供 | 義務の履行と引き換えの提供 |

| 受取人の義務 | なし | 贈与者の指定した義務を履行 |

| 義務不履行時の結果 | なし | 贈与の取消、財産の返還 |

| 権利と義務 | 権利のみ | 権利と義務が表裏一体 |

| 例 | 誕生日プレゼント、お祝い金 | 家と引き換えの介護 |

義務不履行への対応

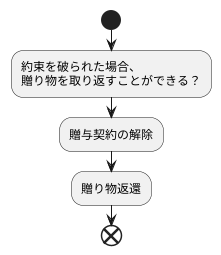

約束を破られた場合、贈り物を取り返すことができるのでしょうか?贈与、つまり贈り物を受け取った人が、それに伴う約束を守らない場合、贈り主はどのような手段を取ることができるのか、詳しく見ていきましょう。

まず、贈り物を受け取った人に、約束事を守るようにお願いすることができます。口頭で伝えることもできますし、内容証明郵便など、正式な形で伝える方法もあります。

それでも約束が守られない場合は、贈与契約そのものをなかったことにできる場合があります。これを「贈与契約の解除」と言います。契約が解除されると、贈り物はなかったことになり、受け取った人は贈り物を受け取る前の状態に戻す義務が生じます。例えば、お金であれば返金し、土地や建物であれば、所有権を元の持ち主に戻す必要があります。

ただし、どんな場合でも契約を解除できるわけではありません。例えば、約束を破った内容が些細なことであったり、約束を守れなかったことに正当な理由があったりする場合は、契約の解除は認められない可能性があります。例えば、病気や災害などのやむを得ない事情で約束を守れなかった場合などが考えられます。

契約解除の可否は、それぞれの状況を丁寧に見て判断されます。約束の内容、破られた内容の重大性、約束を守れなかった理由など、様々な要素を総合的に考慮して判断が下されます。専門家である弁護士に相談することで、より適切な対応策を知ることができます。

負担付き贈与の活用例

贈与を受け取る側が何かしらの義務を負うことを条件に財産を譲り渡す、負担付き贈与。贈与する側、贈与される側、双方にとってメリットがあるこの仕組みは、様々な場面で活用されています。

まず、会社の事業を次の世代に引き継ぐ、事業承継の場合を考えてみましょう。後継者に事業を譲る際、「従業員の雇用を維持すること」「一定期間事業を継続すること」といった条件を付けることができます。これらの条件によって、事業の安定的な継続を期待できるだけでなく、従業員の生活も守ることができるのです。後継者も、事業基盤を引き継げるという大きなメリットがあります。

次に、土地や建物を贈与する不動産の贈与の場合です。例えば、親から子へ自宅を贈与する場合、「贈与者である親に対して生活費を支払うこと」「建物を適切に維持管理すること」といった条件を付けることができます。贈与を受ける子は、財産を得られると同時に、親の生活の安定を確保する義務を負うことになります。親にとっては、安心して財産を譲ることができるだけでなく、生活の保障も得られるため、大きな安心材料となります。

さらに、教育資金の贈与の場合も見てみましょう。子や孫に教育資金を贈与する際、「特定の学校に進学すること」「必要な資格を取得すること」といった条件を付けることができます。受贈者は、教育の機会を得られるだけでなく、学習意欲を高める効果も期待できます。贈与者も、教育資金が有効に活用されることを期待できます。

このように、負担付き贈与は、贈与者と受贈者の双方の利益、そして様々な目的を達成するための有効な手段となり得るのです。贈与者にとっては、自分の希望を反映させながら財産を譲ることができ、受贈者にとっては、財産を得ると同時に、責任感や学習意欲を高める機会を得ることができます。それぞれの状況に合わせて、負担付き贈与の活用を検討してみるのも良いでしょう。

| 贈与の種類 | 贈与者側のメリット | 受贈者側のメリット | 条件の例 |

|---|---|---|---|

| 事業承継 | 事業の安定的な継続、従業員の生活の保障 | 事業基盤の引継ぎ | 従業員の雇用維持、一定期間の事業継続 |

| 不動産贈与 | 財産の譲渡と生活の保障 | 財産の取得 | 贈与者への生活費の支払い、建物の維持管理 |

| 教育資金贈与 | 教育資金の有効活用 | 教育の機会の取得、学習意欲の向上 | 特定の学校への進学、必要な資格の取得 |

注意点と専門家への相談

贈与を受け取る側が何か義務を負うことを条件とする贈与、つまり負担付き贈与を行う際には、注意すべき点がいくつかあります。まず、贈り物を受け取る代わりに負う義務の内容は、出来る限り明確に決めておく必要があります。「少し手伝ってほしい」などといったあいまいな表現は、後々、言った言わないといった揉め事の種になりかねません。そのため、具体的にどのような行為を、いつ、どのくらいの期間行うのかといった詳細を、契約書にしっかりと書き記しておくことが大切です。

また、贈り物を受け取る代わりに負う義務があまりにも重い場合、贈与の契約自体が効力を失う可能性があります。例えば、高額な不動産を贈与する代わりに、毎日長時間介護をすることを条件とするなど、贈与の価値と比べて明らかに負担が大きすぎる場合は、契約が無効と判断されることがあります。ですので、負う義務の内容や程度については、法律にくわしい弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

負担付き贈与は、贈る側と贈られる側の双方の利益を守る有効な手段となりえます。贈る側は、自分の財産を託す代わりに、必要な支援や協力を得ることができ、贈られる側は、財産を得るのと同時に、自分の役割や責任を明確にすることができます。しかし、適切な手続きを踏まなければ、予期せぬトラブルに発展する可能性も秘めています。贈与の条件が不適切であったり、契約内容があいまいであったりすると、当事者間で争いが生じ、せっかくの好意が台無しになってしまうかもしれません。

専門家の助言を受けることで、そのような危険を避け、円滑な贈与を実現できるでしょう。弁護士などの専門家は、法律の知識に基づいて、適切な契約内容や手続きをアドバイスしてくれます。贈与を行う前に、一度相談してみることで、後々のトラブルを未然に防ぎ、安心して贈与を行うことができるはずです。

| 負担付き贈与の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 義務内容の明確化 | 贈り物と交換に負う義務は具体的に何を、いつ、どのくらいの期間行うのか等を契約書に明記する必要がある。あいまいな表現はトラブルの元となる。 |

| 義務の重さの制限 | 贈与の価値と比べて負担が大きすぎる場合、契約が無効となる可能性がある。例えば、高額な不動産の贈与に対し、毎日長時間介護をする義務などは無効と判断される可能性がある。 |

| 専門家への相談 | 契約内容の妥当性や手続きの適切さを確認するために、法律の専門家(弁護士など)に相談することが推奨される。 |

| トラブル発生の可能性 | 贈与条件が不適切、契約内容があいまいな場合、贈与者と受贈者間でトラブルが発生する可能性がある。 |

| 専門家相談のメリット | 専門家の助言を受けることで、トラブルを回避し、円滑な贈与を実現できる。 |