複利の仕組みと法律の視点

調査や法律を知りたい

『複利』って、難しくてよくわからないんです。簡単に言うとどういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、利息にもさらに利息がつくことだよ。雪だるま式にお金が増えていくイメージだね。

調査や法律を知りたい

雪だるま式…なるほど。でも、普通の利息と何が違うんですか?

調査・法律研究家

普通の利息は、最初に預けたお金だけに利息がつくけど、複利の場合は、利息にも利息がつくから、結果としてもらえるお金がより多くなるんだよ。

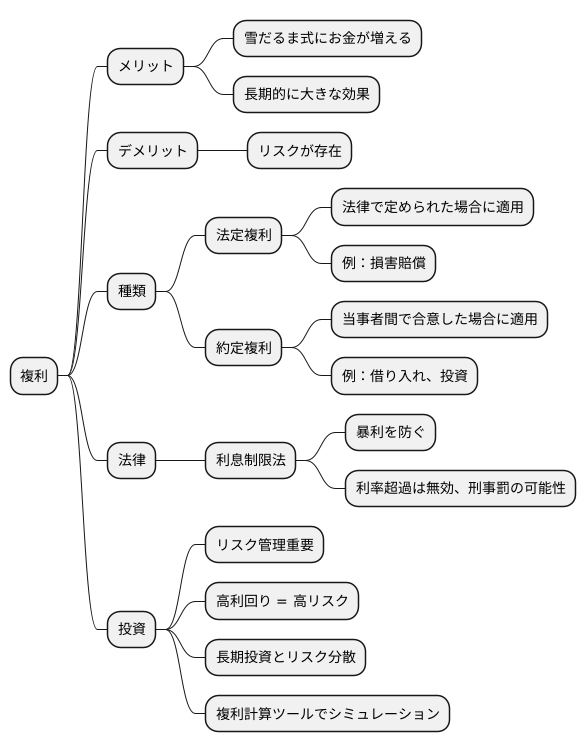

複利とは。

『複利』について説明します。複利とは、利息の支払期日が来た時に、利息を実際に債権者に支払わず、元本に組み込んで、その増えた元本に対してさらに利息を発生させることです。複利には、法律で定められた複利と、当事者同士の約束で決まる複利の2種類があります。法律で定められた複利は、債務者が1年以上利息の支払いを遅らせ、債権者が支払いを請求しても支払わない場合に、遅延している利息を元本に組み入れることができるというものです(民法405条)。もう一方の約束で決まる複利は、当事者同士の合意によって発生します。

複利計算の基本

金利計算には大きく分けて単利と複利の二種類があります。単利は元本に対してのみ金利が発生する計算方法です。例えば、百万円を年利五%で運用した場合、一年後には五万円の金利が発生し、元本と合わせて百五万円になります。二年後も同様に元本の百万円に対してのみ五万円の金利が発生し、合計で百十万円になります。つまり、単利では毎年同じ金額の金利を受け取ることになります。

一方、複利は発生した金利を元本に組み入れることで、その金利にもさらに金利が発生する計算方法です。これは雪だるま式に金利が増えていくことを意味します。先ほどの例と同じく、百万円を年利五%で複利運用した場合、一年後には五万円の金利が発生し、元本と合わせて百五万円になります。二年目は、この百五万円を新しい元本として金利計算を行います。つまり、百五万円に対して五%の金利が発生するため、金利は五万二千五百円となり、元本と合わせて百十万二千五百円になります。このように、複利では前年に発生した金利も元本に組み入れられるため、単利よりも多くの金利を受け取ることができます。

複利の効果は時間の経過とともに大きくなります。長期間運用すればするほど、雪だるま式に増える金利の効果は顕著になります。そのため、複利は長期的な資産形成において強力な道具となります。預金や投資など、様々な金融商品で複利計算が用いられています。将来の資金計画を立てる上で、複利の仕組みを理解することは非常に重要です。複利計算を活用することで、より効率的に資産を増やすことができます。例えば、老後の生活資金準備や住宅購入資金の積立など、将来の目標達成に向けて複利の力を利用することができます。

複利の効果を最大限に活かすには、できるだけ早くから運用を始め、長期間続けることが大切です。たとえ少額からでも、複利の効果によって時間とともに大きな資産へと成長させることができます。また、金利が高いほど複利の効果も大きくなりますが、高い金利にはリスクも伴うため、自身の状況やリスク許容度に合わせて適切な金融商品を選ぶことが重要です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 単利 | 元本に対してのみ金利が発生。毎年同じ金額の金利を受け取る。 | 100万円を年利5%で運用

|

| 複利 | 発生した金利を元本に組み入れ、その金利にもさらに金利が発生。雪だるま式に金利が増える。 | 100万円を年利5%で運用

|

| 複利の効果 | 時間の経過とともに大きくなり、長期的な資産形成に有効。 | – |

| 複利の活用 | 老後の生活資金準備、住宅購入資金の積立など。 | – |

| 複利を最大限に活かすには | できるだけ早くから運用を始め、長期間続ける。金利が高いほど効果も大きいが、リスクも伴うため、自身の状況やリスク許容度に合わせて適切な金融商品を選ぶ。 | – |

法律における複利

お金に関する取り決めにおいて、利息がどのように増えていくかは大切な点です。法律では、この利息の増え方を「複利」と呼び、大きく分けて二つの種類があります。一つは「法定複利」、もう一つは「約定複利」です。

法定複利は、法律によって定められた複利計算の方法です。お金を借りた人が一年以上利息の支払いを滞らせ、貸した人が支払いを求めても応じない場合に適用されます。これは、お金を借りた人が不当に利益を得るのを防ぎ、貸した人の権利を守るための仕組みです。例えば、お金を借りた人が利息を支払わず、長い間放置していた場合、元金だけでなく、発生した利息にもさらに利息が加算されていくことになります。

一方、約定複利はお金を貸す人と借りる人の間であらかじめ取り決めた複利計算の方法です。契約によって自由に利率や計算方法を決めることができますが、法律で定められた上限を超える利率を設定することはできません。利息制限法という法律があり、この法律で許された範囲内でなければなりません。あまりに高い利率を設定すると、法律に違反することになり、無効とされる可能性があります。

お金の貸し借りに関する契約を結ぶ際は、複利計算の方法についてしっかりと確認することが重要です。契約書に記載されている内容をよく理解し、法律で認められた範囲内であるかを確認しましょう。もし、複利計算の方法に疑問がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。複利は、適切に利用すればお金を増やす効果的な手段となりますが、理解不足のまま利用すると大きな損失を招く可能性もあります。そのため、法律の知識を身につけることが大切です。

| 複利の種類 | 説明 | 適用条件 | 利率 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 法定複利 | 法律によって定められた複利計算の方法 | 1年以上利息の支払いが滞納し、貸し手が支払いを求めても借り手が応じない場合 | 法律で定められた利率 | 借り手の不当な利益を防ぎ、貸し手の権利を守るための仕組み |

| 約定複利 | 貸し手と借り手の間で事前に取り決めた複利計算の方法 | 契約による | 契約で自由に設定可能(ただし、利息制限法の上限を超えることは不可) | 利率が高すぎると法律違反になる可能性があり、無効とされる場合も |

複利と利息制限法

お金を貸し借りする際に、利息を付けて返す約束をすることはよくあります。この利息を計算する方法の一つに、複利というものがあります。複利とは、元金だけでなく、既に発生した利息にも利息が付く計算方法です。雪だるま式に利息が増えていくため、長期間の貸し借りでは大きな金額になる可能性があります。

しかし、複利で利息を設定する際には、利息制限法という法律に注意しなければなりません。この法律は、高い利息による貸し借りの問題を防ぐために作られました。具体的には、利息の上限を定めており、この上限を超える利息は無効となります。つまり、たとえ複利で計算した結果であっても、法律で決められた上限を超える利息を受け取ることはできません。場合によっては、罰せられる可能性もあります。

利息制限法には、元金の金額に応じて上限金利が異なるという特徴があります。例えば、10万円未満の貸付には年20%、10万円以上100万円未満の貸付には年18%、100万円以上の貸付には年15%というように、元金が大きくなるほど上限金利は低くなります。複利計算を行う際には、元金の金額に応じて適切な上限金利を適用し、その範囲内で利息を設定する必要があります。

貸し借りの契約を結ぶ前には、利息制限法の内容をよく理解しておくことが大切です。また、複雑な計算が必要な場合や法律の解釈に不安がある場合は、法律の専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安全な貸し借りを実現できるでしょう。

複利は便利な計算方法ですが、利息制限法というルールを守る必要があります。法律を遵守し、正しく利息を設定することで、健全な金銭取引を心がけましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 複利 | 元金だけでなく、発生した利息にも利息が付く計算方法。長期間だと高額になる可能性あり。 |

| 利息制限法 | 高利貸しを防ぐための法律。利息の上限を定めており、超過分は無効。罰則の可能性あり。 |

| 上限金利 | 元金の金額に応じて異なる。例:10万円未満 20%、10万円以上100万円未満 18%、100万円以上 15% |

| 契約前の注意点 | 利息制限法の理解、必要に応じて法律専門家への相談。 |

| まとめ | 複利は便利だが利息制限法の遵守が必要。法律を守り、正しく利息を設定することで健全な取引を。 |

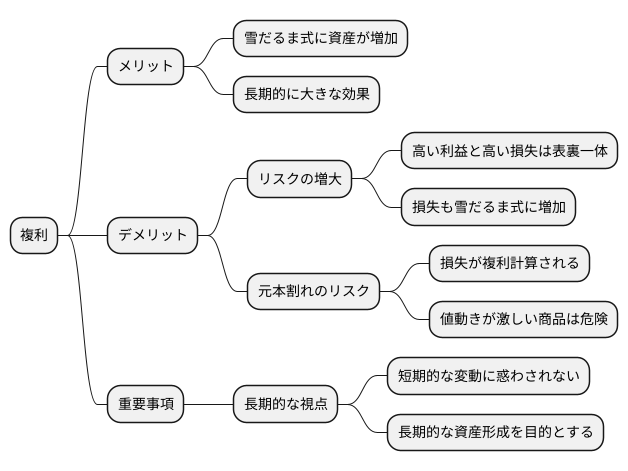

複利の注意点

お金を増やす方法の一つとして、複利というものがあります。これは、利金も元本に組み込み、次の期間の利息計算を行う仕組みです。雪だるま式に資産が増えていくイメージで、長期的に大きな効果を生み出します。しかし、その反面、注意すべき点もいくつかあります。

まず、複利の効果は時間が経てば経つほど大きくなりますが、同時にリスクも大きくなります。投資の世界では、高い利益が期待できるものほど、大きな損失が出る危険性も高くなります。複利で運用する場合、利益が出れば雪だるま式に資産が増えますが、損失が出た場合も同様に損失が膨らんでしまう可能性があります。ですので、投資する対象をよく理解し、自分がどれだけの損失までなら耐えられるのかをしっかりと見極めた上で、投資を行う必要があります。

次に、元本割れのリスクについてです。複利運用では、利益だけでなく損失も複利で計算されるため、元本を割り込んでしまう可能性も出てきます。特に、値動きが激しい投資対象を選ぶと、短期間で大きな損失を被り、元本割れを起こしてしまう危険性が高まります。投資を始める前に、自分がどれだけのリスクを負えるのか、よく考えてから投資を始めましょう。

最後に、長期的な視点の重要性についてです。複利の効果は、長期間運用することで最大限に発揮されます。短期的な市場の変動に焦って売買を繰り返すと、せっかくの複利効果を活かせません。投資は、短期的な利益ではなく、長期的な資産形成を目的とするべきです。一時的な損失に一喜一憂せず、じっくりと時間をかけて資産を増やすという心構えが大切です。焦らず、長い目で見て投資に取り組みましょう。

複利計算の具体例

お金が増える仕組みを、実際に見ていきましょう。

百万円を、一年に三パーセントの割合で増えるように、五年預けるとします。まず一年目は、百万円の三パーセント、つまり三万円の利息がつきます。よって、元金と合わせて百三万円になります。

二年目には、この百三万円を元金として計算します。百三万円の三パーセントは、約三万九百円です。これを元金に足すと、およそ百六万九百円になります。

三年目は、百六万九百円に三パーセントの利息、約四万九百八十円が加わり、百十一万八百八十円ほどになります。四年目は、この百十一万八百八十円に三パーセントの利息、約三万三千五百七十円がつき、百十四万二千四百円ほどになります。

五年目には、百十四万二千四百円に三パーセントの利息、約三万四千二百七十円がつき、最終的にはおよそ百十五万九千二百七十円になります。

もし、利息を元金に足さずに計算する、いわゆる単利で計算した場合、百万円の五年間分の利息は、三万円かける五で十五万円です。よって、五年後には百十五万円になります。

複利で計算した場合、単利の場合に比べて、約九千二百七十円多くお金が増えていることがわかります。このように、複利は雪だるま式にお金が増えていく仕組みです。預ける期間が長ければ長いほど、この効果は大きくなります。じっくり時間をかけてお金を増やしたい、長期的な資産形成を考えている人に、複利は心強い味方となるでしょう。色々な条件で計算してみて、複利の効果を体感してみてください。

| 年 | 元金 | 利息 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 1年目 | 1,000,000円 | 30,000円 | 1,030,000円 |

| 2年目 | 1,030,000円 | 30,900円 | 1,060,900円 |

| 3年目 | 1,060,900円 | 31,827円 | 1,092,727円 |

| 4年目 | 1,092,727円 | 32,782円 | 1,125,509円 |

| 5年目 | 1,125,509円 | 33,765円 | 1,159,274円 |

単利の場合: 1,000,000 + 30,000 * 5 = 1,150,000円

複利と単利の差: 1,159,274円 – 1,150,000円 = 9,274円

まとめ

お金をふやす方法として、複利は非常に強力な仕組みです。複利とは、元本だけでなく、利息にも利息がつくことで、雪だるま式にお金が増えていく仕組みのことを言います。まるで雪の塊が転がるたびに大きくなっていくように、お金もどんどん増えていきます。この増加の力は、長期的に見ると大きな効果を発揮します。

しかし、複利の効果は良い面ばかりではありません。複利にはリスクも存在することを忘れてはいけません。複利には、法律で定められた法定複利と、当事者間で約束した約定複利の2種類があります。法定複利は、法律で定められた場合にのみ適用され、例えば裁判で損害賠償額を決めるときに使われます。一方、約定複利は、借り入れや投資などで当事者間で合意した場合に適用されます。

複利でお金を貸し借りする場合、利息制限法という法律に注意しなければなりません。利息制限法は、貸金業者が暴利をむさぼることを防ぎ、借り手を守るための法律です。この法律で定められた利率を超える利息は無効になり、場合によっては刑事罰が科せられることもあります。複利計算をする際にも、この利息制限法を遵守することが大切です。

特に投資においては、複利の力を効果的に活用するためにも、リスク管理は非常に重要です。投資は必ずしも利益が出るという保証はなく、損失が出る可能性も常にあります。高い利回りを求めるほど、大きな損失が出る危険性も高くなります。ですので、長期的な視点で投資を行い、リスクを分散させることが大切です。複利計算の道具などを使い、様々な状況を想定することで、投資に対する具体的なイメージを持つことができます。将来の計画を立てる上で、複利の知識は大変役に立ちます。しっかりと理解し、計画的に活用していきましょう。