履行勧告:家庭裁判所の説得とは?

調査や法律を知りたい

先生、「履行勧告」ってよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

調査・法律研究家

もちろんよ。簡単に言うと、家庭裁判所で決まった約束事を守らない人に対して、裁判所が「約束を守りましょうね」と促すことだね。例えば、養育費を払う約束をしたのに払わない場合などに、裁判所が「ちゃんと払いましょう」と勧めるんだよ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、もし勧告に従わなかったらどうなるんですか?

調査・法律研究家

そこが大事なところなんだけど、履行勧告はあくまでも「お願い」であって、強制力はないんだ。つまり、勧告に従わなくても、罰則などはない。ただ、裁判所から勧告を受けたという事実が、今後の裁判などに影響を与える可能性はあるけどね。

履行勧告とは。

家庭裁判所で決まった約束事を守らない人に対して、家庭裁判所が約束を守るよう促すことを「履行勧告」といいます。履行勧告をしてもらうための手続きにお金はかかりません。しかし、約束を守らない人が勧告に従わなくても、無理やり支払わせることはできません。

履行勧告とは

子を育てる責任は親にあります。夫婦が離婚した場合、子どもと一緒に暮らさない親は養育費を支払う義務があります。しかし、様々な事情で支払いが滞ってしまうことがあります。そのような時、家庭裁判所では支払いを促すための様々な方法を用意しています。その一つが履行勧告です。

履行勧告とは、家庭裁判所における調停や審判で決まった内容を守らない人に対し、裁判所が約束を守るように促す手続きです。例えば、離婚の際に養育費の支払いが滞っている場合や、子どもと会う約束が守られていない場合などに使われます。

この手続きは、裁判所が当事者双方から話を聞き、事情を詳しく調べた上で行われます。そして、合意した内容を守るように丁寧に説得し、助言します。

例えば、養育費の支払いが滞っている場合、裁判所は支払いが滞っている理由を尋ねます。もし、経済的な理由で支払いが難しい場合は、支払額や支払い方法について当事者同士の話し合いを促し、より現実的な解決策を一緒に考えます。また、子どもと会う約束が守られていない場合、子どもにとって最善の利益を念頭に置きながら、会う頻度や方法について助言を行います。

ただし、履行勧告には強制力はありません。相手が裁判所の勧告に従わなくても、罰則や強制執行などの措置を取ることはできません。しかし、裁判所からの勧告を受けることで、当事者が自らの行動を振り返り、問題解決に向けて自主的に動くきっかけとなることが期待されています。履行勧告は、問題を早期に解決し、子どもや当事者の負担を軽減するための大切な制度です。

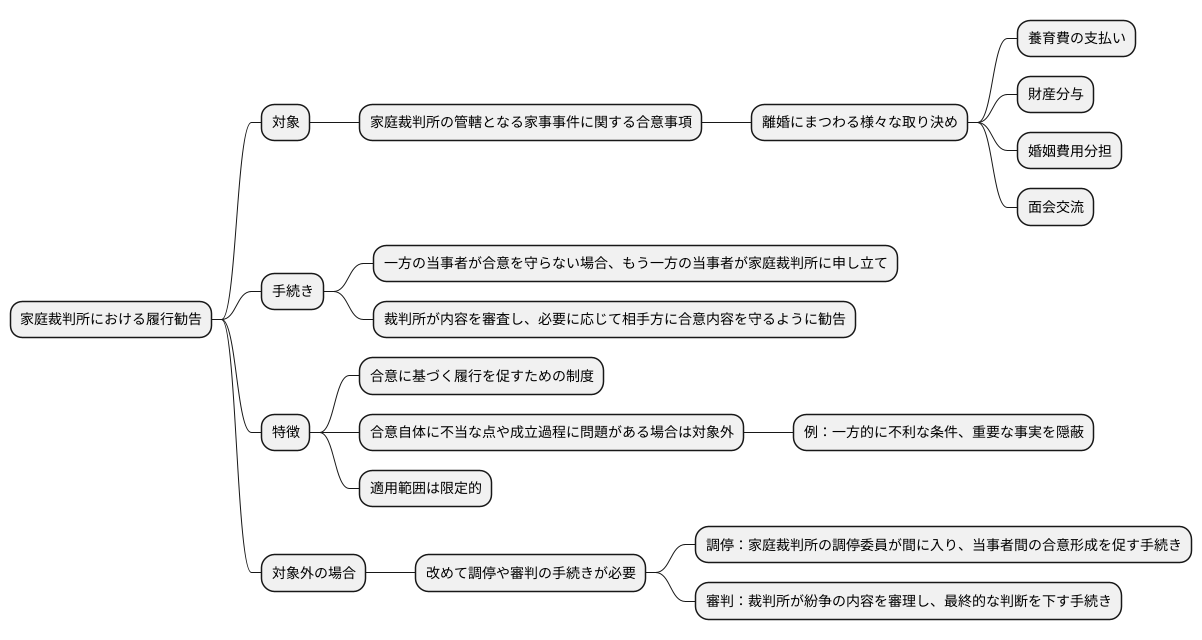

履行勧告の対象

家庭裁判所における履行勧告は、家事事件における当事者間の合意が履行されない場合に、裁判所が履行を促すための制度です。この制度の対象となるのは、主に家庭裁判所の管轄となる家事事件に関する合意事項です。

具体的には、離婚にまつわる様々な取り決めが挙げられます。例えば、子どもを育てるのにかかる費用である養育費の支払い、夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける財産分与、婚姻関係が継続している間の生活費の分担である婚姻費用分担、そして子どもと離れて暮らす親が子どもと会う面会交流などが代表的な例です。これらの合意は、当事者間で書面に残されることが一般的です。

もし、これらの合意内容について、一方の当事者が約束を守らない場合、もう一方の当事者は家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。申し立てを受けた裁判所は、内容を審査し、必要に応じて相手方に合意内容を守るように勧告します。

ただし、履行勧告はあくまで合意に基づく履行を促すための制度です。そのため、合意自体に不当な点があったり、合意が成立した過程に問題があったりする場合は、履行勧告の対象とはなりません。例えば、一方的に不利な条件で合意させられた場合や、重要な事実を隠されて合意した場合などは、合意自体が無効となる可能性があります。

このような場合には、履行勧告ではなく、改めて調停や審判の手続きを行う必要があります。調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、当事者間の合意形成を促す手続きです。審判とは、裁判所が紛争の内容を審理し、最終的な判断を下す手続きです。合意内容に問題がある場合や、合意が成立した過程に瑕疵がある場合は、これらの手続きを通じて改めて解決を図る必要があります。このように、履行勧告は有用な制度ですが、その適用範囲は限定的であることを理解しておく必要があります。

申立ての手続き

夫婦間の問題解決のために作られた公正証書による約束が守られない場合、家庭裁判所に履行の勧告を申し立てることができます。この手続きは、約束が果たされていない事実を明らかにする資料と共に裁判所へ申し立てを行うものです。

申立書を作成する際には、約束をした本人と相手方の氏名や住所、約束の内容、そして具体的にどのような点が履行されていないのかを詳しく書く必要があります。例えば、養育費の支払いが滞っている場合には、支払期日と未払い金額、これまでどのようなやり取りがあったのかを時を追いながら具体的に記載することで、状況をより明確に伝えることができます。また、以前の調停や審判で作成された記録などの関連書類も提出する必要があります。これらの書類は、これまでの経緯や合意内容を証明する重要な証拠となるため、申立てをスムーズに進める上で不可欠です。

申立ての手続き自体は複雑ではありません。裁判所には申立書の見本が用意されているので、それを参考にしながら必要事項を記入すれば容易に作成できます。また、窓口で相談することも可能ですので、不明な点があれば気軽に相談してみましょう。さらに、この申立てにかかる費用は無料です。金銭的な負担を気にすることなく、手続きを進めることができます。

このように、履行勧告の申立ては比較的簡単な手続きで、費用もかかりません。公正証書による約束が守られない場合、この制度を活用することで、問題解決への糸口を見つけることができるでしょう。まずは必要な書類を集め、家庭裁判所に相談してみることをお勧めします。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 対象 | 公正証書による約束が守られない場合 |

| 手続き | 家庭裁判所に履行の勧告を申し立てる |

| 申立書の内容 |

|

| 添付書類 | 関連書類(例:調停・審判の記録) |

| 申立方法 |

|

| 費用 | 無料 |

| 効果 | 問題解決の糸口 |

履行勧告の効果と限界

履行勧告とは、裁判所が当事者に対して、合意内容を守るように促すことです。これは、話し合いによる解決を重視する制度で、相手方に自発的な履行を促すことを目的としています。たとえば、金銭の支払いや、物の引き渡し、何らかの行為の実行など、様々な合意内容に対して履行勧告を利用することができます。

履行勧告は、相手方が合意内容を軽視している場合や、なぜ履行していないのか理由がはっきりしない場合に特に有効です。裁判所から勧告を受けることで、相手方は改めて合意の重要性を認識し、履行を開始する可能性が高まります。また、履行勧告は、裁判所という公的な機関を通して行われるため、相手方に心理的な圧力をかける効果も期待できます。当事者同士の話し合いでは解決が難しかった問題も、裁判所の介入によって解決の糸口が見つかることもあります。

しかし、履行勧告には強制力がありません。相手方が裁判所の勧告に従わなくても、罰則や強制執行などの直接的な措置を取ることはできません。これは、あくまでも自発的な履行を促すための制度だからです。もし相手方が勧告に従わない場合は、改めて調停を申し立てる、履行審判という手続きを検討する、訴訟を起こすなどの別の手段を検討する必要があります。

また、相手方の経済状況が悪化し、履行が困難になっている場合、当初の合意内容を見直す必要があるかもしれません。例えば、分割払いを認める、支払期限を延長するなど、状況に応じて柔軟に対応することが重要です。このように、履行勧告は有用な制度ですが、万能ではありません。状況によっては、他の解決手段と組み合わせることで、より効果的に解決を図る必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 履行勧告とは | 裁判所が当事者に対して、合意内容を守るように促すこと。自発的な履行を促すことを目的とした、話し合いによる解決を重視する制度。 |

| 対象となる合意内容 | 金銭の支払いや、物の引き渡し、何らかの行為の実行など、様々。 |

| 有効な場合 | 相手方が合意内容を軽視している場合や、なぜ履行していないのか理由がはっきりしない場合。 |

| 効果 | 相手方に合意の重要性を再認識させ、履行開始の可能性を高める。裁判所という公的な機関を通して行われるため、相手方に心理的な圧力をかける効果も期待できる。 |

| 強制力 | なし。相手方が勧告に従わなくても、罰則や強制執行などの直接的な措置を取ることはできない。 |

| 勧告に従わない場合の手段 | 改めて調停を申し立てる、履行審判という手続きを検討する、訴訟を起こすなど。 |

| 相手方の経済状況悪化時の対応 | 当初の合意内容の見直し(分割払いを認める、支払期限を延長するなど)。 |

| まとめ | 履行勧告は有用な制度だが万能ではない。状況によっては、他の解決手段と組み合わせることで、より効果的に解決を図る必要がある。 |

他の解決手段との関係

約束をきちんと守ってもらうための方法として、様々な手段がありますが、その中でも「履行勧告」という方法と、他の方法との関わりについて説明します。履行勧告とは、約束を守らない相手に対して、行政機関が約束を守るように促すことを言います。この方法は、他の問題解決の方法と合わせて使うことができます。

例えば、話し合いで解決を目指す「調停」で合意ができた後、相手が約束を守らない場合を考えてみましょう。まず、履行勧告を試み、それでも相手が応じない場合は、もう一度調停を申し立てることができます。また、履行勧告を行うと同時に、裁判所の力を借りて強制的に約束を実行させる「強制執行」の手続きを進めることも可能です。ただし、強制執行を行うには、いくつかの条件を満たす必要があり、すぐに実行できるとは限りません。そのため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

調停や、専門家が判断を下す「審判」といった他の手続きと比べると、履行勧告は手続きが簡単で費用もそれほどかかりません。ですから、まずは履行勧告を試みることで、早く、かつ穏便に問題を解決できる可能性があります。

しかし、履行勧告には、相手が従うことを強制する力がないという点に注意が必要です。履行勧告だけで解決しない場合に備えて、他の解決方法も考えておくことが大切です。状況に応じて、他の方法も検討しながら、柔軟に対応していくことが重要です。例えば、相手が履行勧告に従わない場合、状況によっては訴訟を起こすことも選択肢の一つとなります。訴訟は時間と費用がかかる可能性がありますが、判決には強制力があるため、最終的な解決に繋がる可能性が高くなります。このように、履行勧告は他の解決手段と組み合わせて、より効果的に活用することができます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、状況に応じて適切な手段を選択することが、早期かつ円満な解決への近道と言えるでしょう。

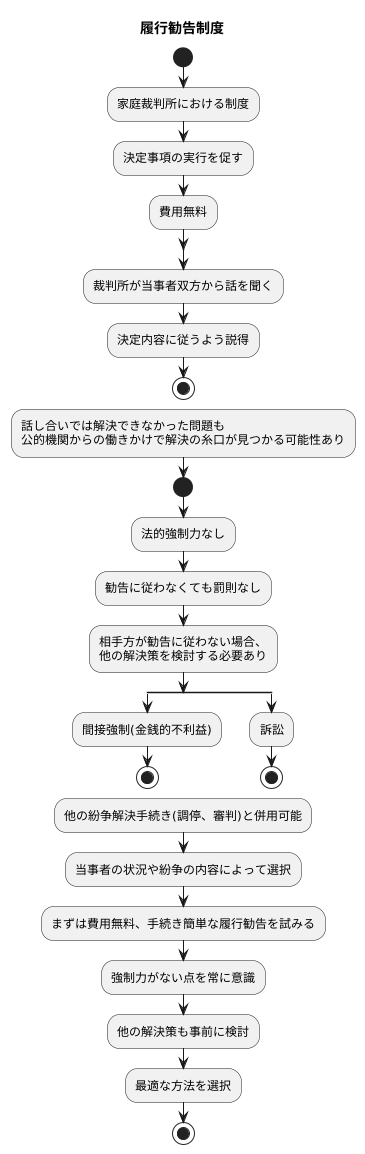

まとめ

家庭裁判所における履行勧告制度は、決定事項の実行を促すための仕組みです。この制度を利用するための費用はかかりません。手続きとしては、裁判所が当事者双方から話を聞き、決定内容に従うよう説得を行います。これにより、話し合いでは解決できなかった問題も、公的機関からの働きかけによって解決の糸口が見つかる可能性があります。

しかし、履行勧告には法的強制力がないという点に注意が必要です。つまり、裁判所の勧告に従わなかったとしても、相手方に罰則が科せられることはありません。相手方が勧告に従わない場合は、他の解決策を検討する必要があります。例えば、間接強制という方法を用いて、金銭的な不利益を与えることで履行を促す手段もあります。また、状況によっては訴訟を起こすことも考えられます。

履行勧告は、他の紛争解決手続きと併用されることもあります。調停や審判といった手続きと組み合わせることで、より効果的な解決を目指すことができます。どの方法を選択するかは、当事者の状況や紛争の内容によって異なります。まずは費用がかからず、手続きも比較的簡単な履行勧告を試みることで、早期解決の可能性を探ることができます。

ただし、強制力がない点を常に意識しておくことが重要です。履行勧告だけで解決に至らない場合に備えて、他の解決策についても事前に検討し、柔軟に対応していく必要があります。相手方の経済状況や性格、合意内容の複雑さなど、様々な要素を考慮した上で、最適な方法を選択することが、最終的な解決へと繋がる鍵となります。