内縁:事実婚との違いと法的保護

調査や法律を知りたい

先生、『内縁』って、籍を入れていないけど、一緒に暮らしていて、みんなから夫婦だと思われている関係のことですよね?法律上の夫婦とどう違うんですか?

調査・法律研究家

そうだね。結婚の意思があって、周りの人から夫婦として見られているけど、役所に届け出をしていない関係のことだね。法律上の夫婦と違うのは、書類の上では夫婦として認められていない点だ。例えば、法律上の夫婦は自動的に互いの財産を相続する権利があるけど、内縁関係ではそれはないんだよ。

調査や法律を知りたい

じゃあ、内縁関係だと、全然法律で守られていないんですか?

調査・法律研究家

いや、そういうわけでもないんだよ。法律上の夫婦と同じように扱われる部分もあるんだ。例えば、お互いに扶養する義務があったり、不貞行為をしたら慰謝料を請求できたりするケースもある。ただし、全てが法律上の夫婦と同じ扱いになるわけではないから、注意が必要だね。

内縁とは。

いわゆる“内縁”について説明します。内縁とは、結婚する意志があり、世間一般には夫婦として認められるような共同生活を送っているものの、役所に結婚の届け出を出していないため、法律上は夫婦と認められない関係のことです。ただし、裁判での判決や学者の研究では、法律上の夫婦と同じように扱われる場合も多いです。

内縁の定義とは

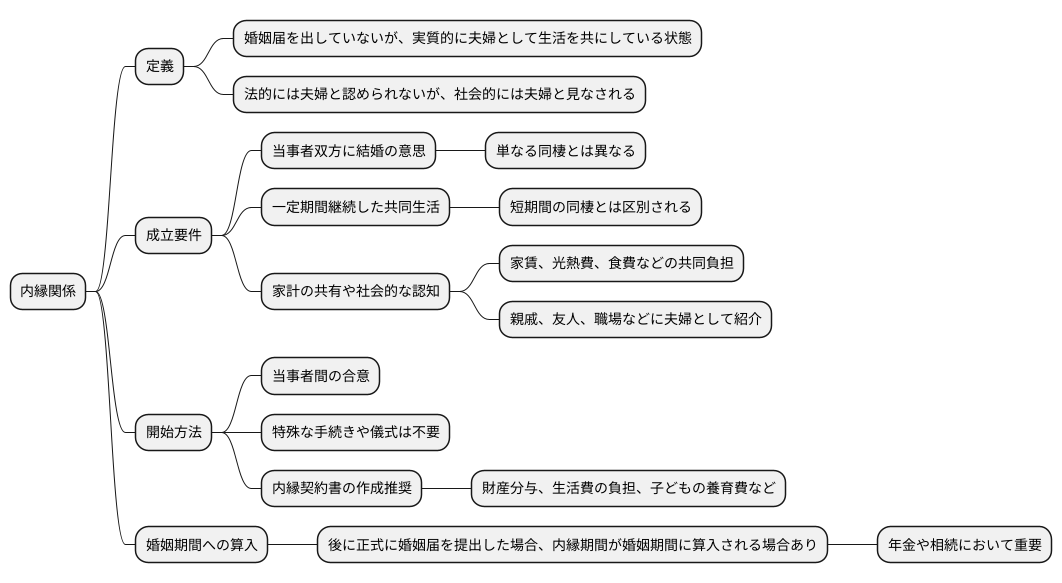

内縁とは、婚姻届を出していないものの、実質的に夫婦として生活を共にしている状態を指します。法的には夫婦と認められませんが、社会的には夫婦と見なされる関係です。つまり、戸籍上は他人同士であっても、日常生活においては夫婦と同様の暮らしを送っている状態です。

内縁関係が成立するには、当事者双方に結婚の意思があることが不可欠です。単に一緒に住んでいるだけの同棲とは異なり、将来結婚する意思を持って共同生活を送っている点が重要です。また、一定期間継続した共同生活を送っていることも条件となります。どれくらいの期間が必要かは一概には言えませんが、短期間の同棲とは区別されるだけの期間が必要です。さらに、家計の共有や社会的な認知も重要な要素となります。家賃や光熱費、食費などを共同で負担しているか、親戚や友人、職場などに夫婦として紹介しているかなども考慮されます。

内縁関係を始めるにあたって、特別な手続きや儀式は必要ありません。当事者間の合意だけで成立します。しかし、内縁関係は法的に保護されていない部分もあるため、後々のトラブルを避けるために内縁契約書を作成しておくことが推奨されます。契約書には、財産分与や生活費の負担、子どもの養育費などについて、具体的な取り決めを記載しておくことが大切です。

内縁関係にある期間は、後に正式に婚姻届を提出し、法律上の夫婦になった場合、婚姻期間に算入されることがあります。年金や相続などにおいて、婚姻期間が重要な要素となる場合もあるため、内縁関係にあった期間も考慮されることがある点は重要なポイントです。

事実婚との違い

婚姻届を出していない、いわゆる事実上の夫婦関係には、「内縁」と「事実婚」という言葉があります。どちらも法的に結婚している状態ではありませんが、この二つの間には微妙な違いがあります。

内縁は、かつては法律婚と同じように扱われる場合が多くありました。例えば、相続や社会保障制度において、法律婚の夫婦とほぼ同じ権利が認められていました。しかし、近年では、法律婚と内縁の差を明確にするための法整備が進み、内縁関係における権利保護の範囲は以前より狭まっていると言えるでしょう。

一方、事実婚は、内縁よりもさらに法的保護の範囲が限定的です。社会保障制度や相続など、一部の法律においてのみ、夫婦と同様の権利が認められる場合があります。さらに、事実婚として認められるためには、単に当事者同士が夫婦であるという合意があるだけでは不十分です。周囲の人々からの夫婦として認識されているか、実際に一緒に生活している期間の長さや経済的な協力関係など、様々な要素を総合的に判断し、社会的に夫婦と見なせるかどうかが重要になります。

例えば、住民票の続柄が「妻(未届)」となっている場合は、役所に夫婦として届け出ていないものの、公的に夫婦と同等の関係にあると認められていることを示しています。このような場合は、内縁関係と判断される可能性が高いでしょう。しかし、住民票の情報だけで判断できるわけではなく、他の状況証拠も合わせて慎重に検討する必要があります。内縁か事実婚かの判断は複雑で、個々の状況によって異なるため、専門家への相談が必要となる場合もあります。

| 項目 | 内縁 | 事実婚 |

|---|---|---|

| 法的保護 | 以前は法律婚とほぼ同等だったが、近年縮小傾向。 | 内縁よりさらに限定的。社会保障制度や相続など、一部の法律においてのみ、夫婦と同様の権利が認められる場合あり。 |

| 成立要件 | かつては婚姻の意思と事実があれば成立とされていた。 | 当事者間の合意に加え、周囲の認識、同居期間、経済的協力関係など、社会的に夫婦と見なせるかどうかの総合的な判断が必要。 |

| 判断基準 | 住民票の続柄「妻(未届)」は内縁の可能性が高いが、他の状況証拠も合わせて慎重に検討。 | 様々な要素を総合的に判断。住民票の情報だけでは不十分。 |

| その他 | 専門家への相談が必要な場合もあり。 | 専門家への相談が必要な場合もあり。 |

内縁における法的保護

事実婚、いわゆる内縁関係は、婚姻届を出していないため法律上の夫婦とは認められませんが、一定の法的保護が認められています。これは、長期間にわたって共同生活を営み、社会的に夫婦と同様の生活実態を築いている場合に、法的保護を与えることで、当事者の人権を守ることが目的です。

内縁関係が解消した場合、法律婚と同様に、財産分与を請求することができます。これは、内縁関係にある間に築いた財産を、貢献度に応じて分配するものです。例えば、一方が家事や育児を担い、もう一方が収入を得ていた場合、収入を得ていた側は、家事や育児を担っていた側に対して、財産分与を行う義務があります。また、内縁の解消が一方の不貞行為などの不正行為によって引き起こされた場合には、慰謝料請求も可能です。精神的な苦痛に対する賠償を求めることができます。

内縁関係にあった相手が亡くなった場合、一定の条件を満たせば、相続人としての権利を主張できる場合があります。ただし、法律婚の配偶者とは異なり、自動的に相続人となるわけではありません。内縁関係の事実や期間、扶養の有無などを考慮し、家庭裁判所で相続人として認められる必要があります。

しかし、内縁関係は法律婚と比べて、法的保護の範囲が限定的な部分もあります。例えば、税制上の優遇措置である配偶者控除や、健康保険の被扶養者となることはできません。また、相手が病気になった際に、法律婚の配偶者のように自動的に医療行為の同意権を持つわけではありません。これらの点を理解しておき、必要に応じて公正証書を作成するなど、自身を守るための対策を講じておくことが重要です。

内縁関係における権利や義務は複雑で、個々の状況によって判断が異なります。問題が発生した場合や、将来に備えたい場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を得ることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 婚姻届を出していないが、長期間にわたって共同生活を営み、社会的に夫婦と同様の生活実態を築いている関係。 |

| 法的保護の目的 | 当事者の人権を守るため。 |

| 財産分与 | 内縁関係解消時に、貢献度に応じて財産を分配。家事・育児担当者への財産分与義務あり。 |

| 慰謝料請求 | 一方の不貞行為等で解消された場合、精神的苦痛に対する賠償請求が可能。 |

| 相続 | 一定の条件下で相続人としての権利を主張できる場合あり。(家庭裁判所の判断による) |

| 法的保護の限界 | 配偶者控除、健康保険の被扶養者、医療行為の同意権などは認められない。 |

| 対策 | 公正証書の作成など、自身を守るための対策が必要。 |

| 専門家への相談 | 問題発生時や将来に備え、弁護士等への相談が重要。 |

内縁関係の解消

男女が婚姻届を出さずに、夫婦として生活を共にすることを内縁といいます。この内縁関係は、法律上の婚姻とは異なり、届出の手続きが必要ないため、関係解消の手続きも簡素です。当事者双方が合意すれば、いつでも解消することができます。話し合いの上、円満に解消できれば問題ありませんが、一方的に解消することも法的には可能です。

内縁関係を解消する際、当事者間で金銭や物のやり取りに関する取り決めが必要となるケースがあります。例えば、共同で生活費を負担していた預貯金や家財道具、不動産などをどのように分けるか、あるいは一方が他方に対して金銭的な援助を求める場合などです。このような財産の分割や慰謝料請求は、法律上の婚姻における財産分与や慰謝料請求と同様の考え方に基づいて行われます。当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。

内縁関係は婚姻届を提出していないため、離婚届を出す必要はありません。しかし、関係解消の事実をはっきりさせるために、内縁解消合意書を作成することを強くお勧めします。この合意書には、財産分与、慰謝料、子どもの親権・養育費などについて、具体的な内容を記載することで、後々のトラブルを避けることができます。例えば、財産の分割方法や支払時期、慰謝料の金額、子どもの養育費の金額や支払い方法などを明確に記載しておくことが重要です。

また、内縁関係が解消されると、相手方を扶養する義務もなくなります。これまで相手方に生活費を頼っていた方は、生活設計を見直す必要があります。仕事を探したり、公的な支援制度の利用を検討したりするなど、自立した生活を送るための準備が必要となるでしょう。内縁関係解消は人生における大きな転換期となる可能性があります。関係解消の手続きや必要な準備について、しっかりと理解しておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 内縁とは | 婚姻届を出さずに、夫婦として生活を共にすること。 |

| 内縁解消 | 当事者双方が合意すれば、いつでも解消可能。一方的な解消も法的には可能。 |

| 金銭・財産 | 預貯金、家財道具、不動産などの分割、慰謝料請求は、法律上の婚姻と同様の考え方に基づき、当事者間で合意の上決定。合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立て可能。 |

| 内縁解消合意書 | 関係解消の事実をはっきりさせるために作成が推奨される。財産分与、慰謝料、子どもの親権・養育費などについて具体的な内容を記載。 |

| 扶養義務 | 内縁関係が解消されると、相手方を扶養する義務も無くなる。 |

| 自立への準備 | 生活設計の見直し、仕事探し、公的支援制度の利用検討など、自立した生活を送るための準備が必要。 |

子どもの権利と義務

親と子のつながりは、婚姻関係にあるかないかに関わらず、大切なものです。いわゆる内縁関係にある男女の間に生まれた子どもも、法律上の婚姻関係で生まれた子どもと同じように、様々な権利と義務が保障されています。

まず、親子関係を法的に確定するためには「認知」が必要です。これは、父親がその子を自分の子どもと認める手続きです。認知することで、子どもは父親の戸籍に入り、相続などの権利を持つことができます。認知の手続きには、家庭裁判所で行う方法と、役所に任意認知届を提出する方法があります。もし父親が認知を拒否する場合は、母親は家庭裁判所に認知請求訴訟を起こすことができます。

子どもに対する養育の義務は、内縁関係でも法律上の婚姻関係でも変わりません。両親には、子どもが自立するまで、衣食住の提供や教育を受けさせる義務があります。養育費の金額は、両親の収入や子どもの年齢、生活水準などを考慮して決められます。内縁関係が終わった後も、養育費の支払いは継続されます。

内縁関係が解消した場合、子どもの親権者を決めなければなりません。親権とは、子どもを監護し教育する権利と義務のことです。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、審判によって親権者が決められます。

このように、内縁関係で生まれた子どもも、法律上の婚姻関係で生まれた子どもと同じように、法によって守られています。認知、養育費、親権など、子どもの権利を守るための制度を理解し、適切な手続きを行うことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 親子関係の確定 | 父親による認知が必要。認知の手続きは家庭裁判所または役所に任意認知届を提出。父親が認知を拒否する場合は、母親は家庭裁判所に認知請求訴訟を起こせる。子どもは認知によって父親の戸籍に入り、相続などの権利を持つ。 |

| 養育の義務 | 内縁関係でも法律上の婚姻関係でも両親に子どもの自立まで衣食住の提供や教育を受けさせる義務がある。養育費の金額は、両親の収入や子どもの年齢、生活水準などを考慮して決められ、内縁関係が終わった後も継続される。 |

| 親権 | 内縁関係が解消した場合、子どもの親権者を決めなければならない。親権とは、子どもを監護し教育する権利と義務のこと。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることができ、調停でも合意に至らない場合は、審判によって親権者が決められる。 |

| 子どもの権利 | 内縁関係で生まれた子どもも、法律上の婚姻関係で生まれた子どもと同じように、法によって守られている。 |