クリーンハンズの原則:不正行為と救済

調査や法律を知りたい

先生、『クリーンハンズの原則』って、どんなものですか?よくわからないんです。

調査・法律研究家

簡単に言うと、悪いことをした人が裁判で助けてもらおうと思っても、裁判所は助けてあげないよ、という考え方のことだよ。たとえば、盗んだお金を取り返そうとして裁判を起こしても、裁判所は助けてくれないんだ。

調査や法律を知りたい

なるほど。でも、どうして助けてくれないんですか?お金はもともと自分のものだったのに…。

調査・法律研究家

確かに、お金はもともと君のものだったかもしれないね。でも、盗むという悪いことをしたからだよ。法律は正しい行いをする人を守るためにあるから、悪いことをした人を助けることはできないんだ。民法708条にも『悪いことをした人が何か渡しても、返してもらうことはできない』と書かれているんだよ。

クリーンハンズの原則とは。

不正な行いをした人が裁判で訴えても、裁判所はその人を助けません。これは「きれいな手の人しか助けない」という考え方で、「クリーンハンズの原則」と呼ばれています。民法708条にも「悪いことをして相手に渡した物は、返してもらうよう裁判所に訴えても無駄です」と書いてあり、この原則が表れています。

はじめに

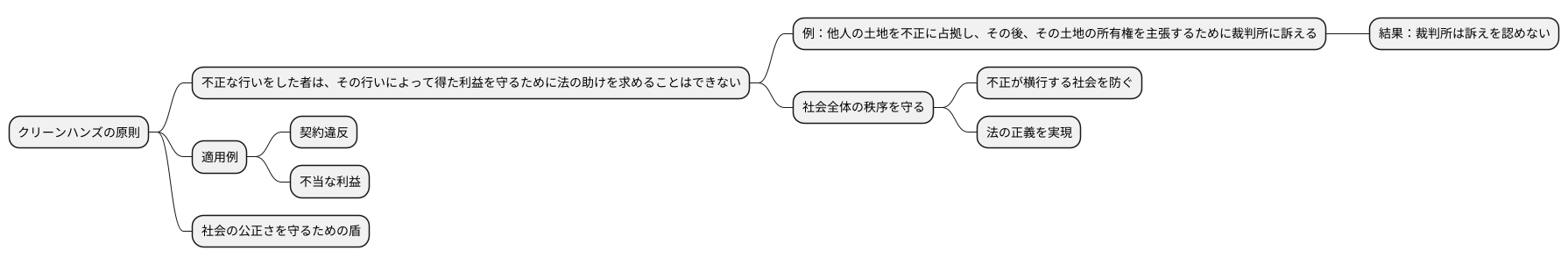

「汚れた手で助けを求めても、誰も手を差し伸べてはくれない」ということわざを聞いたことがありますか?これは、不正な行いをした者は、その行いによって得た利益を守るために法の助けを求めることはできない、という古くからの知恵を表現したものです。これを法の世界では「クリーンハンズの原則」と呼びます。聞き慣れない言葉かもしれませんが、この原則は私たちの社会における公正さを支える重要な柱の一つです。

たとえば、ある人が他人の土地を不正に占拠し、その後、その土地の所有権を主張するために裁判所に訴えたとします。この場合、たとえその人が形式的に土地の所有権を主張できる書類を持っていたとしても、裁判所は彼の訴えを認めません。なぜなら、彼は不正な手段で土地を手に入れたため、「汚れた手」で正義を求めているとみなされるからです。つまり、不正な行いをした人は、その行いから生じる利益を守るために裁判所の助けを求めることはできないのです。これがクリーンハンズの原則の核心です。

この原則は、単に個々の裁判の公平性を確保するだけにとどまりません。社会全体の秩序を守る上でも重要な役割を果たしています。もし、不正な行いをした人が裁判で勝訴することがあれば、人々は法を軽視し、不正が横行する社会になってしまうでしょう。クリーンハンズの原則は、そのような事態を防ぎ、法の正義を実現するために不可欠な要素となっています。

この原則は、さまざまな場面で適用されます。たとえば、契約違反の場合、契約に違反した側がその契約に基づいて利益を得ようとしても、クリーンハンズの原則によって認められないことがあります。また、不当な利益を得た者が、その利益を守るために裁判を起こしても、同様の結果になる可能性があります。このように、クリーンハンズの原則は、社会の公正さを守るための強力な盾として機能しているのです。今回の解説を通して、この原則の重要性について理解を深めていただければ幸いです。

原則の内容

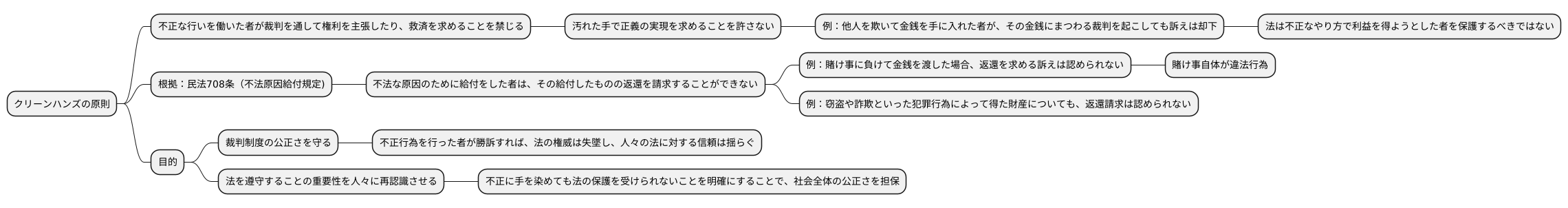

不正な行いを働いた者が、裁判を通して権利を主張したり、救済を求めたりすることを禁じるのが、「クリーンハンズの原則」です。この原則は、読んで字の如く、「汚れた手」で正義の実現を求めることを許さないという趣旨です。具体例として、ある人が他人を欺いて金銭を手に入れたとしましょう。この人が後々、その金銭にまつわる裁判を起こしたとしても、裁判所は過去の不正行為を重視し、訴えを却下します。なぜなら、不正なやり方で利益を得ようとした者を、法が保護するべきではないからです。

この原則は、民法708条の不法原因給付規定に記されています。同規定は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と定めています。分かりやすく言うと、違法行為によって何かを受け取ったとしても、それを返してもらうために裁判を起こすことはできないということです。例えば、賭け事に負けて相手に金銭を渡した場合、後になって返還を求める訴えを起こしても、裁判所は認めません。なぜなら、賭け事自体が違法行為とみなされるからです。同様に、窃盗や詐欺といった犯罪行為によって得た財産についても、返還請求は認められません。

クリーンハンズの原則は、裁判制度の公正さを守る上で重要な役割を果たしています。もし不正行為を行った者が裁判で勝訴すれば、法の権威は失墜し、人々の法に対する信頼は揺らぎかねません。この原則は、法を遵守することの重要性を人々に再認識させる効果も持っています。不正に手を染めても、最終的には法の保護を受けられないことを明確にすることで、社会全体の公正さを担保しているのです。

適用範囲

「汚れた手」の原則、あるいは「クリーンハンズの原則」と呼ばれるものは、どのような裁判でも適用されるものではありません。この原則が主に適用されるのは、金銭による賠償以外の救済を求める場合、すなわち、衡平法上の救済を求める場合です。例えば、ある契約内容を履行するように求める訴えや、相手の行為を停止するように求める訴えなどが、この衡平法上の救済にあたります。

一方で、損害賠償のように金銭のみの賠償を求める場合には、この原則は通常適用されません。なぜなら、金銭賠償は、損害を受けた範囲内で損害を回復してもらうための手段であり、裁判所の裁量によって左右される余地が、衡平法上の救済の場合に比べて小さいからです。衡平法上の救済は、裁判所が様々な事情を考慮して判断する必要があるため、訴える側の過去の行いが重視されるのです。

しかしながら、金銭賠償を求める場合でも、この原則が適用される可能性はあります。それは、不正な行為によって得られた利益の返還などを求める場合です。例えば、不正な手段で取得した財産を売却して得た利益を返還するように求める訴えなどが考えられます。このようなケースでは、金銭賠償であっても、不正行為と損害との間に因果関係があるため、「汚れた手」の原則が適用される余地があると言えるでしょう。不正な手段で得た利益は、本来受け取るべきではないものと判断され、返還が求められる可能性があります。つまり、金銭の支払いを求める訴えであっても、その根底に不正行為がある場合には、「汚れた手」の原則が適用され得るのです。

| 救済の種類 | 原則の適用 | 説明 | 例 |

|---|---|---|---|

| 金銭による賠償 (衡平法上の救済以外) |

通常適用されない | 損害回復が目的であり、裁判所の裁量が小さい | 損害賠償請求 |

| 衡平法上の救済 (金銭以外の救済) |

適用される | 裁判所の裁量が大きく、訴える側の過去の行いが重視される | 契約履行請求、行為停止請求 |

| 不正行為による利益の返還 (金銭賠償だが不正行為に基づく) |

適用される可能性あり | 不正行為と損害に因果関係があるため | 不正に取得した財産の売却益返還請求 |

具体例

不正に関わっていない清廉潔白な者でなければ、裁判所の保護を受けられないという原則、いわゆる「汚れた手」の原則は、様々な場面で適用されます。どのような場合にこの原則が適用されるのか、具体的な例をいくつか見てみましょう。

まず、偽造書類を使った契約問題を考えてみます。例えば、ある人が土地の所有権を偽った書類を使って、他の人と売買契約を結びたとします。後日、本当の所有者が現れ、売買は無効だと主張した場合、偽造書類を使った人は、契約の履行を求めて裁判を起こすかもしれません。しかし、裁判所は、この人が偽造書類を使ったという不正行為を理由に、訴えを退ける可能性があります。つまり、不正に契約を結んだ本人が、その契約の効力を主張しても、裁判所は保護の手を差し伸べないということです。

次に、知的財産権の侵害に関する例です。例えば、ある会社が、他社の有名な商標とよく似たマークを使って商品を販売したとします。これは商標権の侵害にあたります。この会社が、後から競合他社に販売の差し止めを求められた場合、裁判所は、商標権を侵害していた会社側の訴えを退ける可能性があります。たとえ競合他社の行為が不当であったとしても、自らが不正行為をしていた以上、裁判所の保護は受けられないのです。

最後に、不法に取得した財産に関する紛争を考えてみましょう。ある人が盗んだ宝石を質屋に売却し、後日、警察に盗品と判明したため質屋から宝石が没収されたとします。この人が、宝石を取り戻すために質屋を訴えたとしても、裁判所は、そもそも宝石を盗んだという不正行為を理由に、訴えを却下するでしょう。このように、不正な手段で得た利益や地位を守るために裁判を起こしても、不正行為そのものが原因で裁判所の助けを得られない場合があるのです。これは、裁判所が不正行為を助長しないようにするためであり、法の正義と公正さを守るための重要な考え方です。

| 事例 | 説明 | 結果 |

|---|---|---|

| 偽造書類を使った契約問題 | 偽造書類で土地の所有権を偽り売買契約。真の所有者出現で売買が無効に。 | 契約の履行を求める訴えは、偽造書類を使った不正行為を理由に却下される可能性あり。 |

| 知的財産権の侵害 | 他社の商標と似たマークを使い商品販売。商標権侵害で販売差し止め。 | 商標権侵害をしていた側の訴えは却下される可能性あり。 |

| 不法に取得した財産に関する紛争 | 盗んだ宝石を質屋に売却。盗品と発覚し宝石没収。 | 宝石返還を求める訴えは、そもそも宝石を盗んだ不正行為を理由に却下される可能性あり。 |

原則の意義

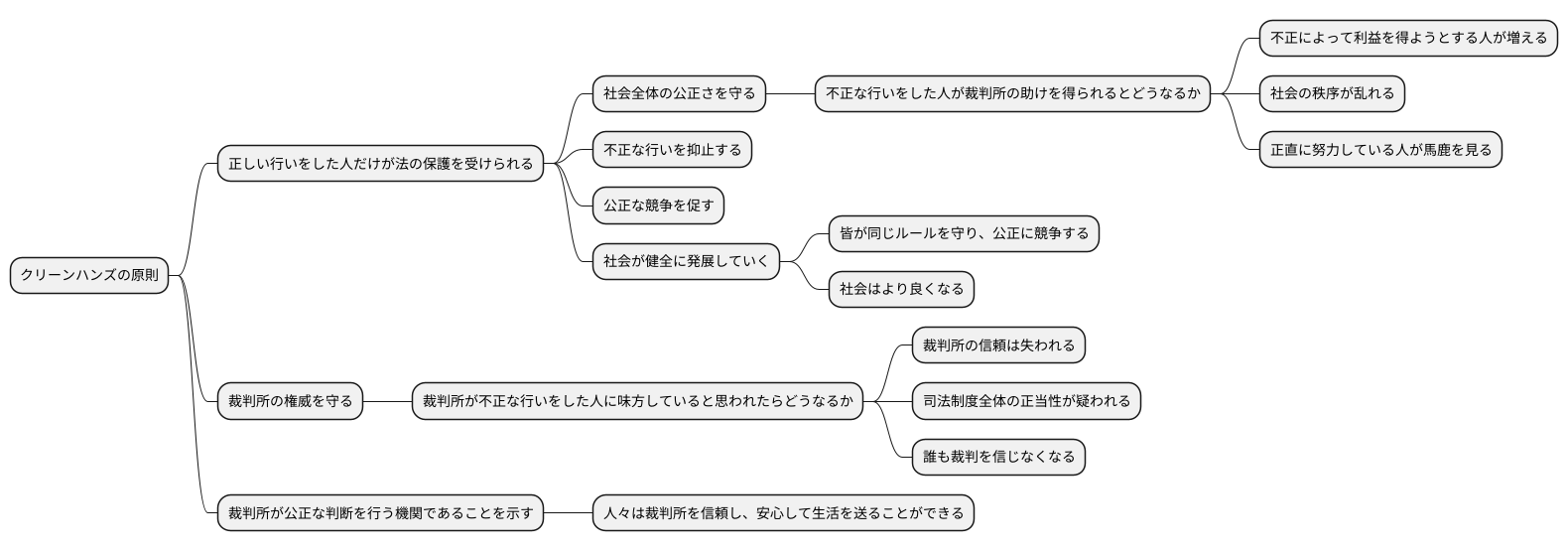

正しい行いをした人だけが法の保護を受けられるという考え、これを「クリーンハンズの原則」と言います。この原則は、ただ悪いことをした人を罰するだけのものではありません。もっと広く、社会全体の公正さを守るという大切な役割を担っています。

もし、不正な行いをした人が裁判所の助けを得られるとしたら、どうなるでしょうか。不正によって利益を得ようとする人が増え、社会の秩序が乱れてしまうかもしれません。ルールを守らずに、ずるいことをして得をする人がいる社会では、正直に努力している人が馬鹿を見ることになります。

この原則は、不正な行いを抑え、公正な競争を促すことで、社会が健全に発展していくことに役立っています。皆が同じルールを守り、公正に競争することで、社会はより良くなっていきます。

さらに、「クリーンハンズの原則」は、裁判所の権威を守る役割も果たしています。裁判所が不正な行いをした人に味方していると思われたら、裁判所の信頼は失われます。そうなれば、司法制度全体の正当性が疑われ、誰も裁判を信じなくなってしまうかもしれません。

「クリーンハンズの原則」は、裁判所が公正な判断を行う機関であることを示す重要な指針なのです。この原則があることで、人々は裁判所を信頼し、安心して生活を送ることができます。だからこそ、この原則は大切に守られなくてはならないのです。