育児休業:制度理解と円滑な活用

調査や法律を知りたい

『育児休業』って、具体的にどんな制度ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、子どもを育てるために、会社などを休むことができる制度だよ。法律で決められているから、誰でも利用できる権利なんだ。

調査や法律を知りたい

誰でも利用できるんですか?具体的にどんな人が利用できるんですか?

調査・法律研究家

そうだね。例えば、1歳未満の子どもを育てている会社員や公務員など、一定の条件を満たせば利用できるよ。もちろん、お父さんもお母さんも利用できるんだ。

育児休業とは。

子が生まれたときなど、子育てのために一定期間、仕事を休むことができる制度(法律で決められています)について

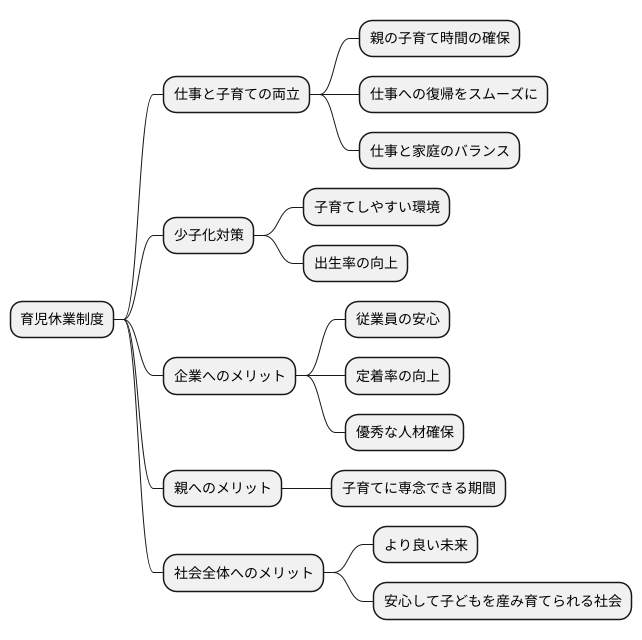

制度の目的

仕事と子育てを両立できる環境をつくること、これが育児休業制度の大きな目的です。子どもが生まれたばかりの時期は、特に手がかかり、親は子育てに多くの時間を割かざるを得ません。特に母親は、出産後の身体の回復も必要です。このような状況で、安心して子育てに集中できる期間を確保することで、仕事への復帰をスムーズにし、男女ともに仕事と家庭のバランスをうまく取れる社会を目指しています。

近年、少子化が社会問題となっていますが、育児休業制度は、少子化対策の重要な柱の一つでもあります。子育てしやすい環境を整えることで、子どもを産み育てたいと考える人を増やし、出生率の向上に繋げたいという狙いがあります。

この制度は、子どもを持つ人だけでなく、企業にもメリットがあります。育児休業を取得しやすい環境が整っていれば、従業員は安心して働き続けることができ、結果として定着率の向上に繋がります。また、子育て支援に力を入れている企業は、優秀な人材を惹きつける効果も期待できます。

育児休業制度は、親が子育てに専念できる期間を保障するだけでなく、社会全体のより良い未来を目指した制度と言えるでしょう。誰もが安心して子どもを産み育てられる社会の実現に向けて、この制度の更なる充実が期待されます。

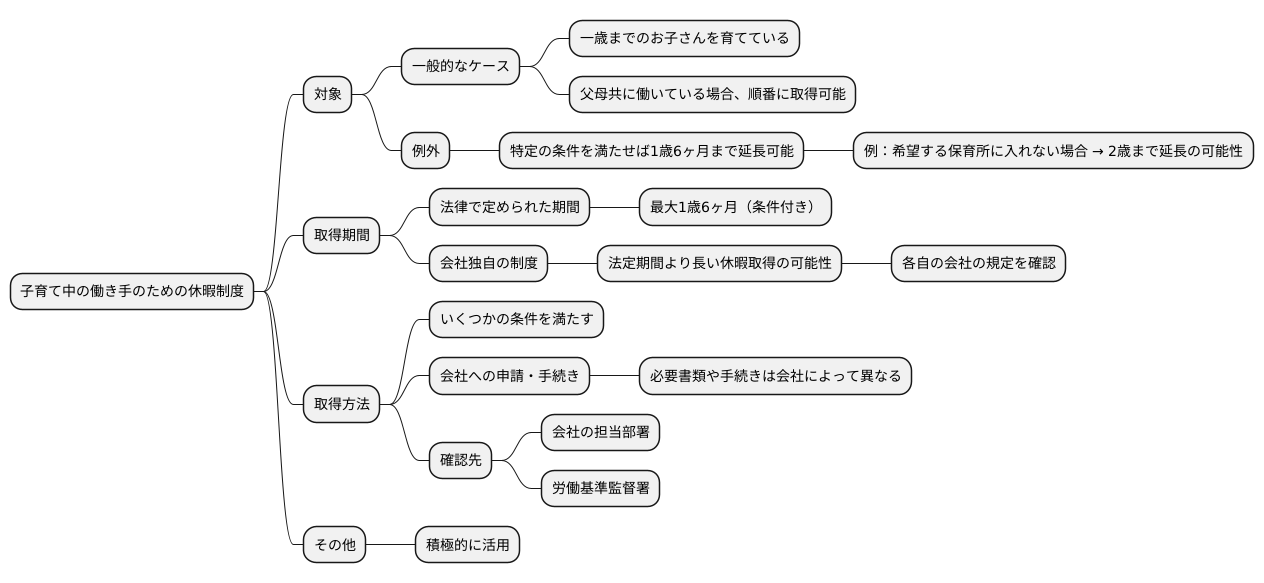

取得できる人

子を育てている働き手が仕事をお休みできる制度について説明します。この制度は、一般的には一歳になるまでのお子さんを育てている場合に使えます。お父さん、お母さん共に働いているご家庭では、どちらか一方だけでなく、順番に取得することもできます。

お子さんが一歳を超えても、特定の条件を満たせば、最長で一歳六か月になるまでお休みを延ばすことができます。例えば、希望する保育所に入れないなどの事情がある場合、二歳までお休みを取れる可能性もあります。

会社によっては、法律で決められた期間よりも長くお休みを取れる制度を設けているところもあります。これは会社独自の制度なので、それぞれの会社の規定を確認する必要があります。

お休みを取得するには、いくつかの条件を満たし、会社への申請や手続きが必要です。必要な書類や手続きの方法は会社によって異なる場合があるので、会社の担当部署や労働基準監督署に確認することをお勧めします。育児と仕事の両立を支援する様々な制度があるので、積極的に活用し、より良い環境で子育てに取り組んでいきましょう。

休業期間と給付金

子が生まれた時、親となる人は喜びとともに、これからの生活への不安を抱くかもしれません。特に、仕事と子育ての両立は大きな課題です。安心して子育てに集中できるよう、国は育児休業制度を設け、金銭的な支援を行っています。この制度を利用することで、一定期間仕事を休むことができ、その間、生活の支えとなる給付金を受け取ることができます。

育児休業を取得できる期間は、原則として子が満1歳になるまでです。つまり、子の誕生日が来る前日までが休業期間となります。状況によっては、最長で子が2歳になるまで延長することも可能です。例えば、保育所が見つからないなどの事情があれば、延長の申請を検討できます。

休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。この給付金は、休業開始前の賃金をもとに計算されます。休業開始から6か月間は、以前の賃金の67%が支給され、7か月目からは50%に減額されます。育児休業給付金の目的は、休業中の生活を支え、子育てに専念できる環境を整備することです。親が経済的な心配をせずに、安心して子どもと向き合えるよう支援するものです。

育児休業給付金を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。また、所定の手続きも必要です。必要な書類や手続きの流れなど、具体的な内容については、お近くのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。担当者に相談することで、疑問点を解消し、スムーズに手続きを進めることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 育児休業取得期間 | 原則として子が満1歳になるまで(最長2歳まで延長可能) |

| 育児休業給付金 | 雇用保険から支給

|

| 受給条件 | 一定の条件を満たす必要あり |

| 申請手続き | 所定の手続きが必要(詳細はハローワークまたは厚生労働省HPで確認) |

仕事への復帰

子供が生まれ、大切に育てた時間を経て、いよいよ仕事への復帰です。法律では、育児休業が終わった後は、以前と同じ職場で、同じように仕事をすることが原則と定められています。これは、子育てによって仕事が不利にならないようにという配慮からです。

企業側にも、労働者がスムーズに仕事に戻れるように、様々な配慮をする義務が課せられています。育児と仕事の両立は容易ではありません。それぞれの事情に合わせて、柔軟な対応が必要です。例えば、勤務時間を短くする制度や、始業・終業時刻を調整できる制度の利用を認めることが考えられます。また、仕事の内容を見直したり、担当を変えるなど、負担を軽減することも必要です。

特に、初めての子育てで職場復帰をする人にとっては、不安や戸惑いは大きいでしょう。職場には、子育てに関する相談を受け付ける窓口を設けたり、復帰後も定期的に状況を把握し、困りごとを聞くなど、継続的な支援体制を整えることが重要です。

上司や同僚の理解と協力も大切です。子育て中の社員が、急な休みを取ったり、残業が難しい状況にあることを理解し、お互いに助け合う雰囲気づくりが必要です。

企業が、職場復帰を支援することは、優秀な人材の定着に繋がり、ひいては企業の成長にも貢献します。復帰する人、周りの同僚、そして企業全体にとって、より良い環境を築くことが、未来への明るい一歩となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法律の規定 | 育児休業後、以前と同じ職場で、同じように仕事をすることが原則 |

| 企業の義務 | 労働者がスムーズに仕事に戻れるよう様々な配慮をする |

| 配慮の例 |

|

| 職場復帰支援 |

|

| 周囲の協力 | 上司や同僚の理解と協力、助け合いの雰囲気づくり |

| 企業のメリット | 優秀な人材の定着、企業の成長に貢献 |

社会の変化への対応

近年、家族のかたちや人々の価値観は大きく変わってきています。かつては、主に男性が働き、女性が家庭を守るという役割分担が一般的でしたが、今では共働き世帯が増え、男性も積極的に子育てに参加するようになってきています。こうした社会の変化に伴い、子育てと仕事の両立支援策への期待も高まっています。

中でも、育児休業制度は重要な役割を担っています。この制度は、親が子どもを育てるために一定期間仕事を休むことを可能にし、休業中の生活費を保障するものです。かつては、主に女性が利用するものと考えられていましたが、近年は男性の育児参加を促進するため、制度の見直しが進められています。

具体的には、男性の育児休業取得率向上を目標とした法改正や、育児休業給付金の支給期間延長などが検討されています。例えば、給付金の支給割合を引き上げたり、休業期間を分割して取得できるようにしたりすることで、より利用しやすい制度を目指しています。また、企業側にも、男性社員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりが求められています。上司や同僚の理解促進のための研修や、休業中の業務を円滑に進めるための体制整備など、企業の取り組みも重要です。

育児休業制度の更なる充実は、子育てと仕事の両立支援だけでなく、少子化対策にも繋がると期待されています。安心して子どもを産み育てられる環境を整備することで、出生率の向上に貢献することができるでしょう。誰もが働きやすく、子どもを育てやすい社会の実現のためには、社会全体の意識改革と、制度の継続的な見直しが必要です。今後、どのような制度改正が行われ、どのような効果を生み出すのか、注目が集まっています。

| 背景 | 現状 | 課題 | 対策 | 展望 |

|---|---|---|---|---|

| 家族のかたちや価値観の変化、共働き世帯の増加 | 子育てと仕事の両立支援策への期待の高まり | 男性の育児休業取得率の低さ |

|

|

企業の取り組み

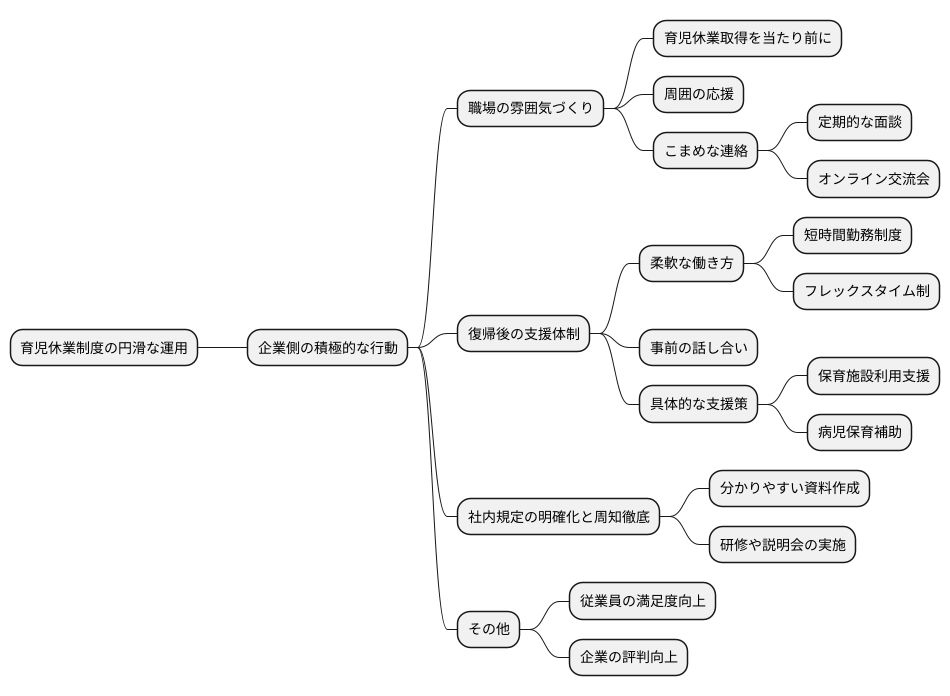

仕事と子育ての両立支援として、育児休業制度は重要な役割を果たしますが、制度がうまく機能するためには、企業側の積極的な行動が欠かせません。単に制度を設けるだけでなく、実際に利用しやすい環境を整備することが大切です。

まず、職場の雰囲気づくりが重要です。育児休業を取得することにためらいを感じたり、周囲に迷惑をかけるのではないかと不安に思う従業員もいるかもしれません。上司や同僚が育児休業取得を当たり前と捉え、応援する雰囲気を作ることで、従業員は安心して休業を取得できます。また、休業中の従業員とのこまめな連絡も大切です。会社の近況を伝えたり、仕事の状況を共有することで、従業員は職場との繋がりを保ち、スムーズに復帰できるよう準備を進めることができます。例えば、定期的な面談やオンラインでの交流会などを実施することで、孤立感を防ぎ、復帰への不安を軽減できます。

さらに、復帰後の支援体制も重要です。短時間勤務制度やフレックスタイム制など、柔軟な働き方を導入することで、従業員は仕事と子育てのバランスをとりやすくなります。また、復帰後の業務内容や配置について、事前にしっかりと話し合う機会を設けることも大切です。さらに、保育施設の利用支援や、病児保育の補助など、子育てに関する具体的な支援策を提供することも効果的です。これらの取り組みを通じて、従業員は安心して仕事に集中でき、生産性の向上にも繋がります。

加えて、社内規定の明確化と周知徹底も必要です。育児休業に関する手続きや必要な書類、休業期間中の給与や福利厚生など、分かりやすくまとめた資料を作成し、従業員に配布することで、制度の利用を促進できます。また、研修や説明会などを開催し、制度の内容を丁寧に説明することも重要です。育児休業制度を正しく理解し、活用することで、従業員の満足度向上と企業の評判向上にも繋がります。企業は、従業員が安心して子育てと仕事を両立できるよう、責任を持って環境整備に取り組むべきです。