子供との面会:親の権利と子の福祉

調査や法律を知りたい

『面会交流』って、離婚した親が子供に会う権利のことですよね?

調査・法律研究家

そうとも言えますが、少し違います。確かに離れて暮らす親が子供と会うことを指しますが、親の権利というよりは、まず子供にとって良いかどうかが重要になります。

調査や法律を知りたい

つまり、親が会いたいと思っても、子供にとって良くない場合は会えないこともあるんですか?

調査・法律研究家

はい、そうです。面会交流は親の権利として認められていますが、法律では『子の利益を一番に考える』と書かれています。子供にとってプラスにならないと判断されれば、面会交流は認められないこともあります。

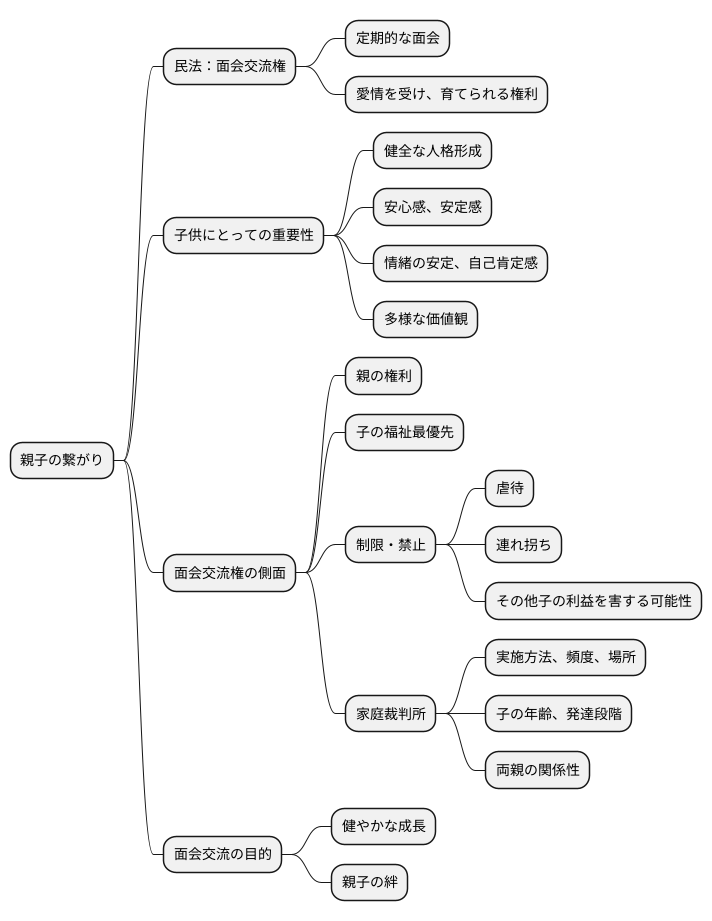

面会交流とは。

離婚などで子供と一緒に暮らせない親が、子供と会ったり、手紙などでやり取りをすることを『面会交流』と言います。これは、親が当然持っている権利だと考えられていますが、法律では離婚するときに決めておくべきことの一つとして書かれているだけです(民法766条1項)。また、面会交流を決める時は、何よりも子供の幸せを一番に考えないといけないとされています。つまり、面会交流は親の権利である一方、子供にとって良いことでなければ認められないということです。

面会交流とは

夫婦が離婚したり、別々に暮らすことになった時、子供と一緒に暮らせない親には、子供と定期的に会う機会が認められています。これを面会交流といいます。面会交流は、単に会うだけでなく、手紙のやり取りや電話、電子メールといった方法でも行うことができます。子供と離れて暮らす親にとって、子供との繋がりを保つ上で、この面会交流は大切な権利です。

しかし、面会交流は親の権利であると同時に、子供の健やかな成長を第一に考えなければならないという重要な側面があります。親の都合や感情だけで面会交流を強制することは許されません。子供の年齢や置かれている状況、親子の関係性など、様々な要素を考慮し、子供にとって本当に良い方法で面会交流が行われなければなりません。

そのため、面会交流の方法や頻度、内容について、当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所が間に入って調整を行うことがあります。例えば、面会交流の場所を子供の自宅や公共の施設にするか、面会する時間をどのくらいにするか、一緒に食事をするか、宿泊を伴うかなど、細かい点まで話し合われます。また、子供が幼い場合や、親との関係が良好でない場合には、家庭裁判所の職員や専門家が立ち会うこともあります。

面会交流は、子供と離れて暮らす親が子供との関係を維持するだけでなく、子供にとっても、離れて暮らす親の愛情を感じ、情緒の安定を図る上で重要な役割を果たします。関係者全員が子供の幸せを第一に考え、協力し合うことで、面会交流はより実りあるものとなるでしょう。

法律で定められた権利

親子の繋がりは、たとえ離婚によって物理的な距離が生じても、法律によって守られるべき大切な絆です。民法では、離婚後も子供と離れて暮らす親が子供と定期的に会う権利、いわゆる面会交流権を明記しています。これは、子供にとって両親から愛情を受け、育てられる権利を保障するための重要な制度です。

子供は、発達段階において両親の存在を必要とします。特に精神的な成長過程において、両親からの愛情と関わりは健全な人格形成に大きな影響を与えます。たとえ両親が離婚という選択をしたとしても、子供は両方の親から愛情を受け続ける権利を持ち、面会交流はそれを実現する手段となります。離れて暮らす親との面会は、子供にとって安心感や安定感を得る機会となり、情緒の安定や自己肯定感の醸成に繋がると考えられています。また、多様な価値観や人生経験に触れることで、子供の視野を広げる機会にもなります。

しかしながら、面会交流権は親の権利であると同時に、子の福祉を最優先に考えなければならないという重要な側面も持ち合わせています。つまり、親の権利が絶対的に優先されるわけではありません。面会交流が子供に悪影響を与える可能性がある場合、例えば、虐待の過去があったり、面会時に親が子供を連れ去ってしまう危険性があるなど、子の利益を害するおそれがある場合は、面会交流が制限、または禁止されることもあります。家庭裁判所は、面会交流の実施方法や頻度、場所などを決定する際、子供の年齢や発達段階、両親の関係性、そして何よりも子供の福祉を最優先に考慮します。

面会交流は、子供にとって健やかな成長を支えるとともに、離れて暮らす親子の絆を維持するための大切な制度です。しかし、その実施にあたっては、常に子の利益を最優先に考慮し、慎重に進めていく必要があります。

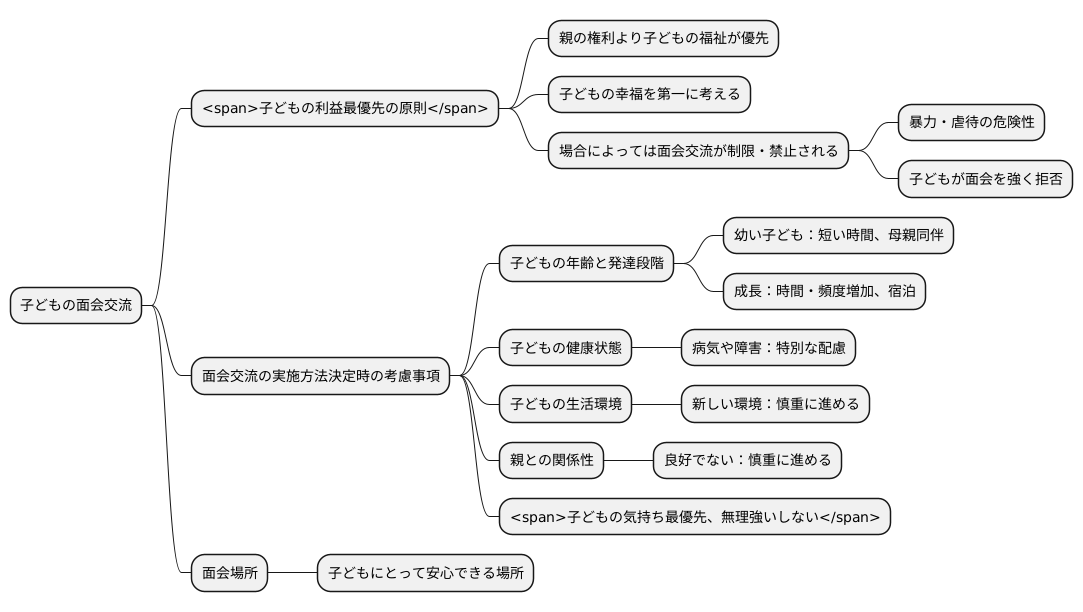

子の利益最優先の原則

子どもと離れて暮らす親との面会交流は、子どもの健やかな成長にとって大切な機会です。この面会交流に関して最も重要な指針となるのが、『子どもの利益最優先の原則』です。この原則は、面会交流の実施方法や頻度、場所などを決める際に、何よりも子どもの幸福を第一に考えなければならないというものです。

具体的には、子どもの年齢や発達段階を考慮する必要があります。幼い子どもであれば、短い時間での面会や、母親同伴での面会が適切な場合もあります。成長するにつれて、面会時間や頻度を増やしたり、宿泊を伴う面会交流を行うことも検討できます。また、子どもの健康状態も重要な要素です。病気や障害のある子どもには、特別な配慮が必要です。

さらに、子どもの生活環境や親との関係性も大切です。子どもが新しい生活環境に慣れるまで、あるいは親との関係が良好でない場合には、慎重に面会交流を進めるべきです。面会場所も、子どもにとって安心できる場所を選ぶことが重要です。子どもの気持ちを最優先に考え、無理強いしないように配慮しなければなりません。

この原則は、親の面会交流の権利よりも子どもの福祉が優先されることを意味します。場合によっては、面会交流が子どもにとって有害だと判断されれば、面会交流が制限されたり、禁止されたりすることもあります。例えば、子どもに暴力を振るったり、虐待したりする危険性がある場合、面会交流は認められません。また、子どもが面会交流を強く拒否している場合も、子どもの意思を尊重することが重要です。子どもの幸せを守るため、様々な状況を慎重に判断し、最善の道を模索していく必要があるのです。

面会交流の形態

両親が離れて暮らすことになった場合、子供と離れて暮らす親との面会交流は、子供の健全な成長にとって非常に大切です。この面会交流には、様々な形があり、状況に応じて柔軟に対応することが求められます。大きく分けると、子供と直接顔を合わせる形と、そうでない形があります。

子供と直接顔を合わせる形は、一般的に対面交流と呼ばれ、最も多く行われている方法です。対面交流の中でも、子供を親の家に泊まらせる宿泊を伴うものと、日帰りで行うものがあります。宿泊を伴う面会交流は、より長い時間子供と過ごし、親子の絆を深める機会となります。一方、日帰りでの面会交流は、短時間ながらも定期的に子供と会うことで、安定した関係を築くのに役立ちます。

面会場所も様々です。親の自宅や子供の自宅で行う場合もあれば、公園や動物園、水族館、遊園地などの公共施設を利用することもできます。また、家庭裁判所内の面会交流室を利用することも可能です。面会場所を選ぶ際には、子供の年齢や好み、季節、移動の負担などを考慮することが重要です。

子供と直接会わない形の間接交流には、手紙のやり取りや電話、電子メールなどがあります。手紙は、自分の気持ちを伝える練習になり、文字を通して親子のコミュニケーションを深めることができます。電話は、声を通して親子の繋がりを感じることができる手段です。近年では、インターネットを利用したビデオ通話も普及しており、離れた場所にいても、まるで一緒にいるかのように顔を見ながら会話することができます。これらの方法は、距離や時間の制約がある場合や、対面交流が難しい状況にある場合に有効な手段となります。

面会交流の形を決める上で最も大切なのは、子供の年齢や発達段階、置かれている状況、そして親子の関係性を考慮し、子供にとって何が一番良いのかを最優先に考えることです。画一的な方法ではなく、それぞれの状況に合わせて柔軟に対応することで、子供と親、双方にとってより良い面会交流を実現することができます。

| 面会交流の種類 | 形態 | 詳細 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 直接交流(対面交流) | 宿泊を伴う | 親の家に泊まる | より長い時間過ごし、親子の絆を深める | 移動の負担、長期間の不在による子供の負担 |

| 日帰り | 短時間の面会 | 定期的に会い、安定した関係を築く | 短い時間しか過ごせない | |

| 間接交流 | 手紙、電話、メール、ビデオ通話 | 距離や時間の制約がある場合に有効 | 直接会えない寂しさ、通信環境が必要 |

調停や審判

夫婦が別れることになり、子供と離れて暮らすことになった親にとって、子供と会うことは大切な権利です。これを面会交流といいます。しかし、面会交流の方法について、両親の意見が合わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停とは、裁判とは違い、争う場ではありません。調停委員と呼ばれる、法律や家庭問題に詳しい第三者が間に入り、両親の話し合いを助けます。調停委員は、両親それぞれの話に耳を傾け、子供にとって何が一番良いのかを考えて、両親が合意できるような提案をします。例えば、面会交流の頻度や時間、場所、方法などについて、具体的な提案を行います。

調停で両親が合意に達した場合、その合意は法的効力を持ちます。つまり、合意した内容を守らなければ、強制執行の手続きを取られる可能性があります。調停での合意は、裁判での判決と同じように、守らなければならないものです。

しかし、調停で合意に至らない場合もあります。そのような時は、審判手続きに移行します。審判では、家庭裁判所の裁判官が、子供にとって何が一番良いのかを判断し、面会交流の方法などを決定します。審判の決定は、調停の合意と同様に、法的効力を持ち、両親は裁判所の決定に従う義務があります。

面会交流は、子供と離れて暮らす親にとって、子供との繋がりを保つための大切な権利ですが、子供にとって最善の利益が守られるように、慎重に進められる必要があります。調停や審判は、子供にとってより良い環境を整えるための大切な手続きです。