離婚後の氏変更:手続きと注意点

調査や法律を知りたい

結婚していた時の名前を離婚後も使っていたのですが、やっぱり結婚前の名前に戻したいです。これは簡単にできますか?

調査・法律研究家

結婚していた時の名前を使いつづけることを「婚氏続称」と言いますが、婚氏続称後に結婚前の名前に戻したい場合は、「氏の変更の許可」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。ただ、申し立てれば誰でもすぐに許可がおりるというわけではありません。

調査や法律を知りたい

許可をもらうのは難しいのですか?

調査・法律研究家

氏の変更には「やむを得ない事由」が必要ですが、婚氏続称後に結婚前の名前に戻したい場合は「やむを得ない事由あり」と判断されることが多いです。とはいえ、必ず許可されるとは限らないので、申し立ての際は慎重に検討する必要があります。

離婚における「氏の変更の許可」とは。

「離婚した後の名字の変更について」というテーマについて説明します。結婚していた時の名字を使い続ける手続きをしたけれど、結婚前の名字に戻したい時、あるいは結婚前の名字に戻したけれど、結婚していた時の名字に戻したい時など、家庭裁判所に名字の変更を申し立てる必要があります。名字の変更を認めてもらうには、名字を変える必要がある特別な理由が必要です。結婚していた時の名字を使い続ける手続きをした人が結婚前の名字に戻りたい場合は、特別な理由があると認められやすい傾向にあります。しかし、簡単に名字の変更が認められるわけではありません。また、子どもの名字と親の名字が違う場合、子どもを親の戸籍に入れるためには、子どもの名字の変更を申し立てる必要があります。

離婚後の氏の変更

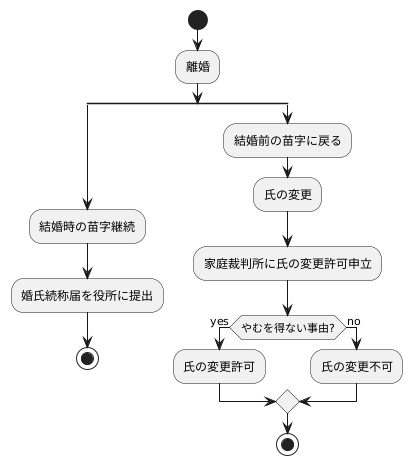

{夫婦として共に人生を歩むことを誓い合った結婚生活も、様々な事情により終わりを迎えることがあります。離婚が成立すると、苗字に関して二つの選択肢が生じます。一つは、結婚していた時の苗字を使い続けること。もう一つは、結婚前の苗字に戻ることです。

結婚していた時の苗字を使い続けたい場合は、「婚氏続称」と呼ばれる手続きが必要です。この手続きは役所に届け出を出すだけで完了するため、比較的簡単です。必要書類を揃え、提出するだけで手続きは済みますので、時間的にも負担は少ないでしょう。

しかし、一度婚氏続称の手続きをした後、または結婚前の苗字に戻った後で、改めて苗字を変更したい場合は、少し複雑な手続きが必要になります。単なる気持ちの変化や、何となく今の苗字がしっくりこないといった理由だけでは、苗字を変更することはできません。

改めて苗字を変更したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立てをしなければなりません。家庭裁判所は、申し立てられた内容を慎重に審査し、「やむを得ない事由」があると判断した場合のみ、苗字の変更を許可します。この「やむを得ない事由」とは、例えば、旧姓に戻ったことで仕事上の不利益が生じている場合や、日常生活において不便や困難が生じている場合、あるいは結婚していた時の苗字を使うことで精神的な苦痛を感じている場合などが該当します。

家庭裁判所は、申し立ての理由だけでなく、様々な事情を考慮して判断を下します。そのため、氏の変更許可の申し立てを行う際には、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。申し立てに必要な書類や、どのような事情を説明すれば許可が下りやすいかなど、専門家の助言は大きな力となるでしょう。

氏の変更が認められる理由

苗字を変えるには、法律で定められた『やむを得ない事由』が必要です。これは、社会生活を送る上で、あるいは個人の生活において、苗字を変える必要性が極めて高いと認められる事情のことです。どのような事情が『やむを得ない事由』と認められるのか、具体的な例を見ていきましょう。

結婚後、相手の苗字を名乗っていた方が、元の苗字に戻したいと考える場合を考えてみます。結婚前の苗字で仕事や社会活動をしていた、あるいは結婚前の苗字で広く知られており、仕事に支障が出るといった理由があれば、『やむを得ない事由』として認められやすい傾向にあります。つまり、苗字を変えることで、社会生活や仕事に大きな影響が出ることが客観的に示せるかどうかが重要です。例えば、長年、結婚前の苗字で築き上げてきたキャリアや評判があり、苗字を変えることでそれが損なわれる可能性がある場合などは、その事情を具体的に説明することで、苗字変更の必要性を訴えることができます。過去の仕事の資料や、関係者からの証言などを準備しておくと、説得力が増すでしょう。

一方で、『結婚していた頃の苗字への愛着が薄れた』、『元の苗字に戻したい気持ちがある』といった個人的な感情だけでは、『やむを得ない事由』として認められない可能性が高いです。なぜなら、これらの理由は客観的な必要性を示すものではなく、あくまで個人的な都合と捉えられてしまうからです。苗字の変更は、戸籍や公的な書類にも影響を与える重要な手続きです。そのため、個人的な感情だけで認められるほど簡単なものではありません。苗字を変える必要性を示すには、客観的な理由と具体的な事情を丁寧に説明し、納得してもらえるようにすることが大切です。単なる気持ちの問題ではなく、社会生活や経済活動に支障が出る可能性があることを具体的に説明することで、苗字変更の許可を得られる可能性が高まります。

| 事由 | 認められる? | 説明 |

|---|---|---|

| 結婚前の苗字で仕事や社会活動をしていた、結婚前の苗字で広く知られており、仕事に支障が出る | 認められやすい | 苗字を変えることで、社会生活や仕事に大きな影響が出ることが客観的に示せるかどうかが重要。長年、結婚前の苗字で築き上げてきたキャリアや評判があり、苗字を変えることでそれが損なわれる可能性がある場合などは、その事情を具体的に説明することで、苗字変更の必要性を訴えることができます。過去の仕事の資料や、関係者からの証言などを準備しておくと、説得力が増す。 |

| 結婚していた頃の苗字への愛着が薄れた、元の苗字に戻したい気持ちがある | 認められない可能性が高い | これらの理由は客観的な必要性を示すものではなく、あくまで個人的な都合と捉えられてしまうから。苗字の変更は、戸籍や公的な書類にも影響を与える重要な手続きです。そのため、個人的な感情だけで認められるほど簡単なものではありません。 |

子供の氏の変更

夫婦が離婚した後、親権を持たない親の戸籍に子を入れる場合、子の氏を変更する必要があります。これは、民法で定められた手続きであり、勝手に行うことはできません。氏の変更をするには、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、許可を得なければなりません。

家庭裁判所は、子の福祉を何よりも大切にし、子の利益になるかどうかを主な判断基準として、氏の変更を許可するかどうかを判断します。例えば、親権を持たない親が子を実際に育てることになり、子の氏を親権者と同じ氏にすることで、学校や社会生活での不便や混乱を避けることができると認められる場合は、氏の変更が許可されることが多いでしょう。また、子が既に一定の年齢に達していて、自分自身で氏を変更したいという強い希望を持っている場合も、子の意思は尊重される傾向にあります。

子の年齢が幼い場合、家庭裁判所は、子の意思を直接確認することが難しいため、親子の関わり方や家庭環境など、様々な要素を慎重に考慮して判断します。例えば、親権を持たない親が、離婚後も継続的に子と良好な関係を築いており、子もその親に懐いているといった状況であれば、氏の変更が許可される可能性は高くなります。反対に、親権を持たない親が、離婚後、子とほとんど会っておらず、子との関係が希薄な場合は、氏の変更が許可されない可能性が高くなります。

このように、氏の変更許可は、個々の事情によって判断が異なるため、必ず許可されるとは限りません。もし氏の変更を考えている場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。氏の変更は、子の将来に大きな影響を与える重要な問題であるため、慎重に進める必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 子の氏変更 | 離婚後、親権を持たない親の戸籍に子を入れる場合は子の氏を変更する必要がある。民法で定められた手続きで家庭裁判所の許可が必要。 |

| 判断基準 | 子の福祉、子の利益。学校や社会生活での不便や混乱を避ける、子の強い希望がある場合などは許可されやすい。 |

| 幼い子の場合 | 子の意思確認が難しいため、親子の関わり方や家庭環境など様々な要素を考慮。離婚後も良好な関係を築いている場合などは許可されやすい。 |

| 氏の変更許可 | 個々の事情によって判断が異なるため、必ず許可されるとは限らない。弁護士などの専門家に相談するのが望ましい。 |

手続きの方法

名の改めを望む場合は、家庭裁判所にて申し立てを行う必要があります。必要な書類や手続きの手順に関しては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。窓口で直接尋ねるか、電話や家庭裁判所のホームページで確認する方法があります。

申し立ての際に必要な書類はいくつかあります。まず、「名の変更許可申立書」を作成します。これは、あなたの氏名、住所、連絡先、変更を希望する名、そして変更の理由などを記載する書類です。変更後の名を決める際には、社会通念上妥当な名を選ぶ必要があります。次に、戸籍謄本が必要です。これは、あなたの現在の氏名や家族関係などが記載されている公的な書類で、市区町村役場で取得できます。そして、名の変更を希望する理由を説明する書面も必要です。この書面には、なぜ名の変更が必要なのかを具体的に説明し、変更によってどのような影響があるのかを記載する必要があります。例えば、現在の名のために日常生活で不便が生じている場合や、過去の出来事から精神的な苦痛を感じている場合などは、具体的なエピソードを交えて説明することで、申し立てが認められる可能性が高まります。

これらの基本的な書類以外にも、家庭裁判所によっては追加の資料提出を求められる場合があります。例えば、名の変更によって影響を受ける可能性のある関係者からの同意書や、医師の診断書などです。どのような資料が必要になるかは、個々の状況によって異なるため、事前に家庭裁判所に確認することをお勧めします。

名の変更手続きには、書類の準備、家庭裁判所への提出、審判など、様々な段階があり、数ヶ月かかる場合もあります。そのため、時間に余裕を持って手続きを進めることが重要です。また、手続きの内容が複雑だと感じる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、よりスムーズに手続きを進めることができます。専門家は、必要な書類の作成や手続きのアドバイス、家庭裁判所とのやり取りなどを代行してくれますので、負担を軽減することができます。

| 手続き | 必要書類 | 補足事項 |

|---|---|---|

| 名の変更 |

|

|

注意点

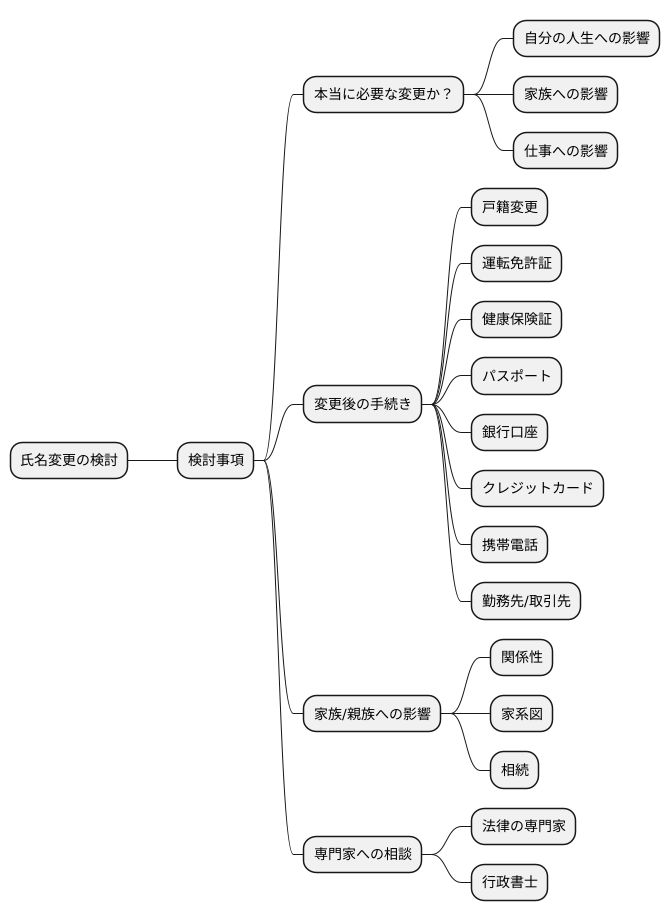

氏の名を変えることは、人生における大きな転換期となる場合があり、一度変更すると簡単には元に戻すことができません。変更を申し立てる前に、本当に氏を変える必要があるのか、自身の人生にとってどのような影響があるのかを深く考える必要があります。感情的な理由だけで判断するのではなく、将来の自分自身や家族、仕事など様々な側面からじっくりと検討することが大切です。

氏の変更には、単に戸籍上の手続きだけでなく、様々な変更手続きが必要となることを忘れてはいけません。運転免許証や健康保険証、パスポートといった公的な身分証明書の書き換えはもちろんのこと、銀行口座やクレジットカード、携帯電話の契約名義など、日常生活に関わるあらゆる手続きにも影響が及ぶ可能性があります。これらの手続きには、それぞれ申請書類の提出や手数料の支払いが必要となる場合があり、時間も労力もかかります。場合によっては、勤務先や取引先への連絡や書類の変更なども発生するでしょう。手続きの煩雑さや費用、時間的な負担をしっかりと把握した上で、申し立てを行うかどうかの判断をすることが重要です。

また、氏の変更は、自分自身だけでなく、家族や親族にも影響を与える可能性があることを認識しておく必要があります。家族や親族との関係性や、家系図、相続などへの影響も考慮に入れ、周りの人々とよく話し合い、理解を得ることが大切です。

氏の名を変えるという重大な決断をする前に、法律の専門家や行政書士などに相談し、適切な助言を受けることを強くお勧めします。専門家は、氏の変更に関する法律や手続きについて詳しく説明し、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供してくれます。自分だけで抱え込まず、専門家の知識と経験を借りることで、よりスムーズかつ確実な手続きを進めることができるでしょう。将来を見据え、慎重に検討し、後悔のない選択をしてください。