疑わしきは罰せず:刑事裁判の大原則

調査や法律を知りたい

『疑わしきは被告人の利益に』ってどういう意味ですか?

調査・法律研究家

簡単に言うと、犯罪の裁判で、本当にやったかどうかはっきりしないときは、被告人の言うことを信じるということです。つまり、被告人に不利になるようなことは、証拠が完璧じゃない限り認めないということです。

調査や法律を知りたい

完璧じゃないって、どのくらい完璧じゃないとダメなんですか?

調査・法律研究家

「合理的な疑い」が残るくらい証拠が不十分だとダメです。例えば、犯行時刻に被告人が別の場所にいたというアリバイの証拠が不確かな場合などは、被告人の無罪を疑う「合理的な疑い」が残るので有罪にできない、ということです。

疑わしきは被告人の利益にとは。

『疑わしいときは、被告人のためになるように考えなさい』ということについて。刑事裁判では、あることが本当にあったのかどうかを裁判官が判断するとき、『これは本当だ』と確かに思えるまでは、被告人のためになるように判断しなければならないという原則です。

推定無罪の原則

人は、裁判で有罪と決まるまでは、無実だと見なされます。これを推定無罪の原則と言い、現代の法律ではとても大切な考え方です。この原則は、国の強い力による不当な人権侵害を防ぐ、重要な役割を担っています。 たとえば、ある人が罪を犯したと疑われたとしても、すぐに罰することはできません。警察や検察は、その人が本当に罪を犯したと証明するために、たくさんの証拠を集めなければなりません。そして、裁判官は、その証拠を詳しく調べ、本当に罪を犯したと確信できる場合のみ、有罪を言い渡すことができます。もし証拠が不十分で、疑いが残る場合は、無罪と判断しなければなりません。

この推定無罪の原則は、私たちの憲法で守られている基本的な権利の一つです。これは、刑事裁判の土台となる重要な原則であり、すべての人に等しく適用されます。 お金持ちでも貧乏な人でも、地位の高い人でも低い人でも、同じようにこの原則によって守られます。また、どんなに重大な罪を犯したと疑われていても、裁判で有罪と決まるまでは、無実の人として扱われなければなりません。

「疑わしきは罰せず」とも言われますが、これは推定無罪の原則を分かりやすく言い換えたものです。つまり、少しでも疑いがある場合は、被告人のためになるように判断しなければならないということです。これは、国家権力が強大な力を持つ現代において、個人の権利と自由を守るために、なくてはならない重要な考え方です。推定無罪の原則は、私たちが安心して暮らせる社会を作るための、大切な柱の一つなのです。

| 原則 | 説明 | 役割 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 推定無罪 | 裁判で有罪判決が確定するまでは、人は無実とみなされる。 | 国家権力による不当な人権侵害を防ぐ。 | 個人の権利と自由を守るために不可欠な原則。安心して暮らせる社会の基盤。 |

| 疑わしきは罰せず | 推定無罪の原則を分かりやすく言い換えた表現。 少しでも疑いがある場合は、被告人のためになるように判断しなければならない。 |

国家権力から個人の権利と自由を守る。 | 現代社会において、個人の権利と自由を守るために不可欠な考え方。 |

合理的な疑い

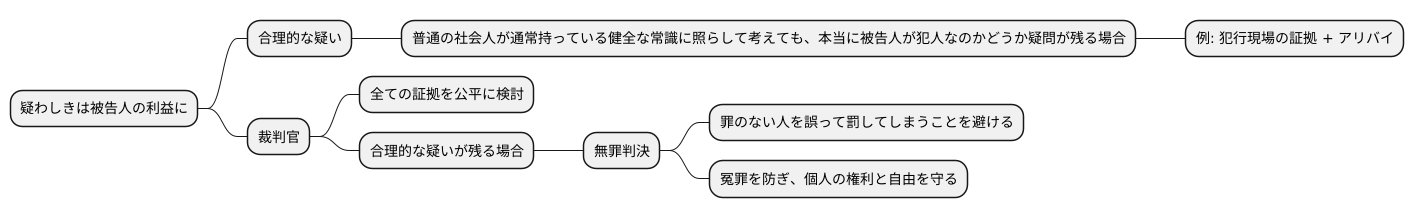

「疑わしきは被告人の利益に」とは、刑事裁判における大切な考え方です。これは、被告人が有罪かどうかを判断する際に、少しでも疑いがある場合は、被告人に有利なように判断しなければならないという原則です。この原則の中心にあるのが「合理的な疑い」という概念です。

この「合理的な疑い」とは、単なる何となくの疑いや、根拠のない疑いとは違います。確かな証拠に基づき、普通の社会人が通常持っている健全な常識に照らして考えても、本当に被告人が犯人なのかどうか疑問が残るような場合を指します。例えば、犯行現場に残された証拠が被告人を犯人と示唆していたとしても、それだけでは不十分です。

例えば、事件発生時に被告人が全く別の場所にいたことを示す証言や証拠(アリバイ)があったとします。このような場合、犯行現場の証拠は被告人に不利なものであっても、アリバイを裏付ける証拠と合わせて考えると、本当に被告人が犯人なのか確信が持てなくなるかもしれません。このような状況では、「合理的な疑い」が残ると言えます。

裁判官は、全ての証拠を公平に検討し、被告人が有罪かどうかを判断します。そして、証拠を検討した結果、「合理的な疑い」が残る場合には、被告人を有罪とすることはできません。つまり、無罪判決を言い渡さなければなりません。これは、罪のない人を誤って罰してしまうという最悪の結果を避けるために非常に重要な原則です。冤罪を防ぎ、個人の権利と自由を守る上で、この「合理的な疑い」という概念は、刑事裁判において極めて重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

証明責任

罪を裁く場において、人が本当に悪いことをしたのかどうかを決める大事なルールがあります。これを「証明責任」といいます。このルールでは、疑わしい人が自分の潔白を証明する必要はありません。その人が悪いことをしたと疑う側が、きちんと証拠を出して示さなければなりません。

たとえば、ある人が物を盗んだとします。この時、盗んだと疑われている人は、自分が盗んでいないことを証明するために、あれこれと説明する必要はありません。盗んだと疑う側、つまり警察や検察が、その人が盗んだという証拠をきちんと示さなければならないのです。

証拠は、ただ「盗んだようだ」と漠然と感じさせるものでは足りません。誰が見ても「確かに盗んだ」と納得できるような、はっきりとした証拠が必要です。もし、証拠が不十分で、「本当に盗んだのだろうか?」と少しでも疑いが残る場合は、盗んだとされた人は無罪になります。

これは、罪のない人を誤って罰しないようにするための、とても大切なルールです。もし、疑わしい人が自分の潔白を証明しなければいけないとしたら、警察や検察はきちんとした証拠を集めずに、簡単に人を捕まえることができるようになってしまいます。そうなると、本当は何も悪いことをしていないのに、罰せられてしまう人が出てきてしまうかもしれません。

疑わしい人が黙っていても、疑う側がきちんと証拠を集めて示す。これが、正しい判断をするために欠かせないルールなのです。このルールを守ることで、私たちは安心して暮らすことができます。

| 誰が証明する? | どの程度の証明? | なぜこのルールが大切? |

|---|---|---|

| 疑う側(警察や検察) | 誰が見ても納得できるはっきりとした証拠 | 罪のない人を誤って罰しないため 安心して暮らせる社会のため |

冤罪防止

人は誰でも間違いを犯す生き物です。これは、日々の生活だけでなく、捜査や裁判といった重要な場面でも変わりません。警察や裁判所も、人間が運営している以上、誤りが起こる可能性は常に存在します。証拠を読み間違えたり、あるべき姿にとらわれて事実を見誤ったりすることで、罪のない人を罪に問い詰めてしまう危険性があるのです。

「疑わしきは被告人の利益に」という原則は、まさにこのような悲劇、冤罪を防ぐための重要な砦です。この原則は、裁判官に対して、慎重な判断と厳格な証拠の評価を求めるものです。もしも、真犯人が別にいるにもかかわらず、状況証拠などからある人に疑いが向けられたとしても、本当にその人が犯人なのか確信が持てない場合には、無罪にしなければならない、ということです。

この原則は、個人の自由と人権を守るための最後の砦とも言えます。一度冤罪によって人生が壊されてしまえば、元通りにすることは非常に困難です。失われた時間、傷ついた心、社会からの偏見。これらを償うことは容易ではありません。だからこそ、刑事裁判においては、わずかな疑いでも残る場合は、無罪と判断しなければならないのです。

この原則は、決して犯罪者を擁護するためのものではありません。真に罪を犯した者を野放しにすることが目的ではなく、罪のない人を罪に陥れることを防ぐためのものです。社会の安全を守るためには、犯罪者を捕まえることも重要ですが、同時に、個人の尊厳と人権を守ることも同様に重要なのです。この二つのバランスを保つことが、より良い社会を実現するための鍵となります。

盗聴捜査との関連

盗聴による捜査は、個人の私生活を覗き見る行為であるため、慎重な運用が求められます。他人の内緒話を盗み聞きすることは、私たちが大切にしている私生活の平穏を大きく乱す可能性があります。そのため、法律では、盗聴という捜査手法を使う際には、非常に厳しい条件を定めています。

盗聴によって集められた証拠は、「疑わしい場合は、被告人の言い分を優先する」という原則に基づいて、適切に判断されなければなりません。例えば、盗聴された会話の内容がはっきりしない場合や、会話の場面によっては複数の意味に取れる場合には、裁判官は慎重に言葉の意味を考え、被告人に不利な解釈を簡単に採用してはなりません。盗み聞きした会話の一部分だけを取り上げて、都合の良いように解釈することは許されません。

盗聴で得られた証拠だけで有罪を証明することは難しく、他の証拠と合わせて総合的に判断する必要があります。例えば、指紋や目撃証言など、盗聴以外の証拠と合わせて、事件の全体像を明らかにする必要があります。盗聴された会話の内容が、他の証拠と矛盾する場合には、その信ぴょう性を慎重に検討しなければなりません。

また、盗聴の手続きに違法行為があった場合には、その証拠は裁判で使うことができなくなる可能性があります。例えば、盗聴の許可を得ずに盗聴器を設置した場合や、許可された範囲を超えて盗聴した場合には、その証拠は違法に集められたものとして、裁判で使えなくなります。

盗聴捜査は、犯罪を解明するための強力な手段である一方、個人の権利を侵害する危険性も高いため、その運用には細心の注意が必要です。「疑わしい場合は、被告人の言い分を優先する」という原則を忘れずに、適正な証拠の集め方と判断が行われなければなりません。個人の尊厳を守りながら、安全な社会を実現するために、盗聴捜査のあり方は常に問い直されるべきです。

| 盗聴捜査のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 慎重な運用 | 個人の私生活に深く関わるため、厳格な条件下でのみ実施される。 |

| 証拠の判断基準 | 「疑わしい場合は、被告人の言い分を優先する」原則に基づき、慎重に判断。複数の解釈が可能なら被告人に不利な解釈を避ける。会話の一部のみを切り取って都合よく解釈することも不可。 |

| 有罪証明の難しさ | 盗聴された証拠のみで有罪を証明することは困難。指紋や目撃証言など他の証拠と合わせて総合的に判断する必要あり。盗聴内容と他の証拠が矛盾する場合は信憑性を慎重に検討。 |

| 違法な手続き | 盗聴許可を得ていない、許可範囲を超えた盗聴など、違法な手続きで得られた証拠は裁判で使用不可。 |

| 盗聴捜査のあり方 | 犯罪解明の強力な手段だが、個人の権利侵害の危険性も高い。常に「疑わしい場合は、被告人の言い分を優先する」原則を念頭に、適正な証拠収集と判断を行う必要があり、継続的な見直しが必要。 |