保釈制度:逃亡と保証金のジレンマ

調査や法律を知りたい

保釈って、お金を払えば誰でもできるんですか?

調査・法律研究家

いいえ、誰でもできるわけではありません。まず、起訴されて被告人になっていなければなりません。逮捕されたけれど、まだ起訴されていない、被疑者という段階では保釈の請求はできません。

調査や法律を知りたい

そうなんですね。じゃあ、起訴されたら必ず保釈してもらえるんですか?

調査・法律研究家

いいえ、必ず保釈してもらえるわけでもありません。保釈は権利ではありますが、裁判所が認めなければ保釈はされません。例えば、逃亡のおそれがあると判断された場合は、保釈が認められないこともあります。

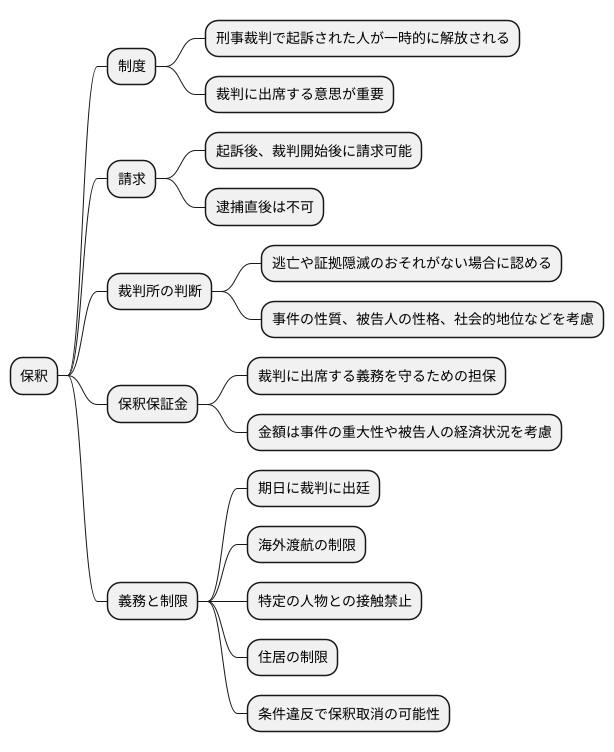

保釈とは。

『保釈』とは、まだ罪が確定していない被告人がお金を納めることで、自由の身になることです。保釈は、裁判で罪が決まるまでの間、一時的に自由になれる制度です。しかし、保釈中に裁判所からの呼び出しに応じなかったり、逃げたりすると、保釈は取り消され、納めたお金は戻ってこなくなり、再び牢屋に入れられます。保釈を頼む権利は、罪で訴えられた人に認められた権利です。訴えられる前に保釈を頼むことはできません。裁判官(最初の裁判が開かれた後は裁判所)に保釈を頼み、認められ、お金を納めれば、一時的に自由の身になれます。

保釈とは何か

保釈とは、捕まった人を裁判の前に一時的に外に出す制度です。まだ罪が確定していない人を閉じ込めておくのは、人が本来持つ自由を不当に奪うことになりかねません。そこで、保釈という仕組みが生まれました。これは、無罪と決まるまでは、出来るだけ自由でいられるようにという考え方によるものです。保釈中は、家に帰ったり、仕事に行ったりすることができます。ただし、いつも保釈が認められるわけではありません。罪が重い場合や、逃げたり証拠を隠したりする心配がある場合は、保釈されません。保釈を認めるかどうかは、裁判官が決めます。裁判官は、事件の内容、証拠の確かさ、過去の行い、逃げる可能性などをよく考えて判断します。

保釈されるためには、保釈金を納める必要があります。これは、裁判にきちんと来ることを約束するためのものです。もし、裁判に来なければ、保釈金は国のお金になります。保釈金は、事件の重大さなどに応じて金額が決まります。裁判にきちんと出廷し、裁判が終われば、保釈金は戻ってきます。保釈中に、裁判所からの指示に従わなかったり、逃げたりすれば、保釈金は戻ってきません。さらに、再び捕まることになります。つまり、保釈金は、裁判にきちんと来るように促すためのものと言えるでしょう。

保釈は、自由と秩序のバランスを取るための大切な制度です。罪を犯したかもしれない人を社会から隔離する必要性と、無罪が確定するまでは自由を尊重する必要性。この二つの間で、難しい判断が求められます。保釈制度は、この難しさに答えを出すための、長く続く試行錯誤の成果なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保釈とは | 裁判の前に一時的に外に出る制度 |

| 目的 | 無罪推定に基づき、未決拘留による不当な自由の剥奪を防ぐ |

| 保釈中の活動 | 帰宅、仕事など |

| 保釈の可否 | 裁判官が判断(罪の重さ、逃亡・証拠隠滅のお恐れなどを考慮) |

| 保釈金 | 裁判への出廷を保証するための金銭 |

| 保釈金の金額 | 事件の重大さなどに応じて決定 |

| 保釈金の返還 | 裁判に出廷し、裁判が終われば返還 |

| 保釈金の没収 | 裁判所からの指示に従わない、逃亡した場合 |

| 保釈の意義 | 自由と秩序のバランスを取るための制度 |

保釈の要件

保釈とは、刑事裁判で起訴された人が、裁判を受ける間、拘置所や留置場から一時的に解放される制度です。罪を認めて反省しているかどうかではなく、これから始まる裁判に出席するかどうかが重要な点です。逮捕された直後では保釈を求めることはできません。起訴されて、正式に裁判が始まって初めて保釈を請求できます。なぜなら、起訴によって初めて裁判が開始され、被告人としての権利や義務がはっきりとするからです。

保釈は、憲法で保障された権利ではなく、裁判所が判断するものです。裁判官は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりする恐れがないと判断した場合にのみ保釈を認めます。逃亡のおそれがないかどうかは、事件の性質や重大性、被告人の性格やこれまでの行動、家族や周りの人間関係、職業や社会的地位など、様々な要素を考慮して判断されます。重大な犯罪で、逃亡のおそれが高いと判断されれば、保釈は認められません。

保釈が認められると、被告人は保釈保証金を納付しなければなりません。これは、保釈中の被告人が裁判に出席する義務を守るための担保です。裁判を妨害せず、きちんと裁判を受けることを約束するものです。保釈保証金の金額は、事件の重大性や被告人の経済状況などを考慮して裁判官が決定します。保釈された人は、裁判所の定めた期日に裁判に出廷する義務があります。

保釈中は、裁判所の指示に従わなければなりません。海外への渡航が制限されたり、特定の人物と接触することを禁じられたりといった条件が付けられることもあります。住居の制限が課される場合もあります。これらの条件に違反すると、保釈が取り消され、再び身柄を拘束される可能性があります。保釈は、裁判を受ける権利を守るための制度ですが、裁判への協力を前提とした制度であることを忘れてはなりません。

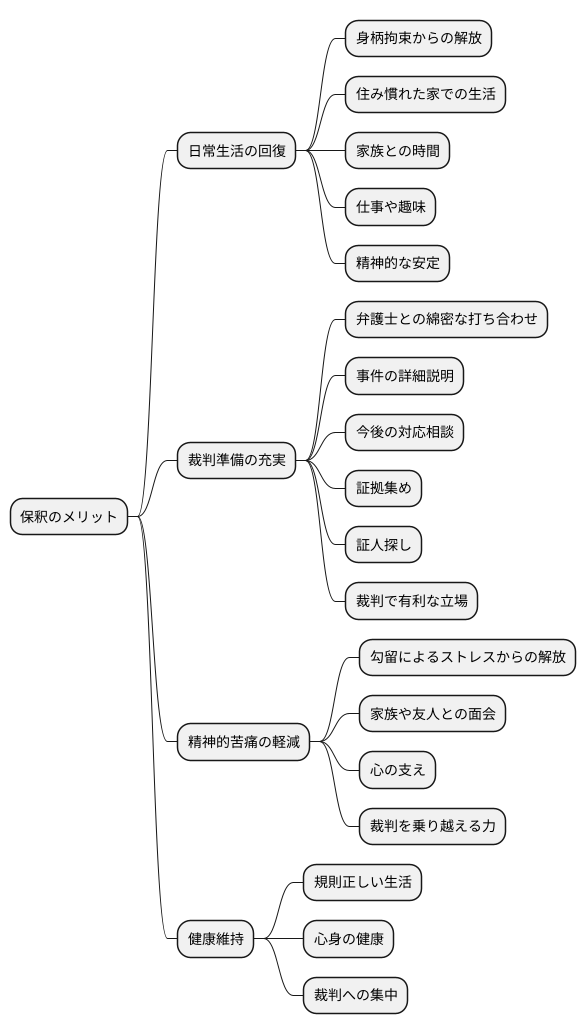

保釈のメリット

身柄を拘束されている状態から解放されることで得られる利益は、いくつもあります。まず何よりも、日常生活を取り戻せるという点が挙げられます。留置場という限られた空間で、規則に縛られた生活を送ることは、心身ともに大きな負担となります。保釈によって、住み慣れた家に戻り、家族と過ごし、仕事や趣味などの普段通りの生活を送ることができるようになります。これは、精神的な安定を取り戻す上で非常に重要です。

次に、保釈中は弁護士とじっくりと話し合い、裁判に向けた準備を十分に行うことができます。接見時間は限られており、留置場では落ち着いて話をすることも難しいのが現状です。保釈されれば、弁護士事務所や自宅などで、時間をかけて事件について詳しく説明し、今後の対応を相談できます。必要な証拠を集めたり、証人を見つけたりといったことも、自由な状態だからこそできることです。綿密な準備は、裁判で有利な立場に立つために欠かせません。

さらに、勾留されていること自体が精神的な苦痛となります。見知らぬ人と同じ部屋で暮らし、プライバシーも限られた生活は、大きなストレスとなるでしょう。保釈によって、家族や友人と自由に会うことができ、心の支えを得られます。これは、裁判という難しい局面を乗り越える上で大きな力となるはずです。また、健康面への配慮も保釈のメリットです。規則正しい生活を送ることで、心身の健康を維持し、裁判に集中して臨むことができます。

保釈のデメリット

保釈とは、刑事事件で起訴された被告人が、裁判が始まるまで、あるいは判決が確定するまでの間、身柄を拘束されずに、社会生活を送ることを認める制度です。自由を得られる一方で、相応の責任と負担が伴います。まず第一に、保釈を受けるためには、裁判所に保釈保証金を納付しなければなりません。この金額は、事件の重大性や被告人の経済状況などを考慮して裁判所が決定します。金額は事件によって大きく異なり、高額になるケースも少なくありません。保釈保証金は、被告人が裁判に出廷することを保証するための担保であり、裁判手続きにきちんと従えば、最終的には返還されます。しかし、納付自体が大きな経済的負担となることは避けられません。第二に、保釈中は裁判所の指示に従わなければならないという制約があります。例えば、海外への渡航が制限されたり、事件の関係者との接触が禁止されたりすることがあります。住居の移動についても裁判所の許可が必要になる場合もあります。これらの制約は、日常生活に少なからず影響を及ぼす可能性があります。裁判所の指示に違反した場合、保釈が取り消され、再び身柄を拘束されることになります。さらに、納付した保釈保証金も没収されてしまいます。保釈保証金は高額な場合が多いため、経済的な損失も甚大です。また、逃亡した場合も同様に、保釈の取り消し、身柄の拘束、そして保釈保証金の没収という事態になります。保釈は確かに自由を得られる制度ですが、同時に大きな責任を伴うことを理解しておく必要があります。保釈のメリットとデメリットをよく考えた上で、慎重に判断することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保釈の定義 | 刑事事件で起訴された被告人が、裁判が始まるまで、あるいは判決が確定するまでの間、身柄を拘束されずに、社会生活を送ることを認める制度 |

| 保釈の条件 | 保釈保証金を裁判所に納付 |

| 保釈保証金 | 事件の重大性や被告人の経済状況などを考慮して裁判所が決定。裁判手続きにきちんと従えば最終的には返還される。 |

| 保釈中の制約 | 裁判所の指示に従わなければならない。 例:海外渡航制限、事件関係者との接触禁止、住居移動の制限など |

| 制約違反時の結果 | 保釈の取り消し、身柄の再拘束、保釈保証金の没収 |

| 逃亡時の結果 | 保釈の取り消し、身柄の拘束、保釈保証金の没収 |

保釈と裁判

保釈とは、罪を犯したと疑われている人が、裁判が終わって判決が確定するまでの間、身柄を拘束されることなく、社会の中で生活することを認める制度です。これは、無罪推定の原則に基づき、まだ有罪が確定していない人に、自由を保障するために行われます。保釈が認められるためには、裁判所に保釈保証金を納める必要があります。このお金は、被告人が裁判に出廷することを保証するための担保です。

もし、裁判の結果、無罪判決が下された場合、被告人は自由の身となり、納めた保釈保証金は全額返還されます。無罪が確定した時点で、これまで科せられていたあらゆる制限も解除され、通常の生活に戻ることができます。一方、有罪判決を受けた場合、言い渡された刑の執行が始まります。保釈保証金は、刑罰の一部として没収される場合もあります。

保釈中は、裁判期日に必ず出廷する義務があります。もし、正当な理由なく出廷しなかった場合、逃亡とみなされ、裁判所から逮捕状が出されます。警察に身柄を拘束されると、保釈は取り消され、残りの裁判は拘束された状態で進められることになります。当然、保釈保証金も没収されます。

このように、保釈は、被告人の権利を尊重しつつ、裁判の円滑な進行を確保するための重要な制度です。逃亡や証拠隠滅のリスクと、被告人の基本的人権である自由を保障することのバランスを図りながら、公正な裁判を実現するために、適切な運用が求められます。保釈の可否や保釈保証金の額は、事件の性質、被告人の状況などを考慮して、裁判所が個別に判断します。

| 保釈制度 | 無罪判決の場合 | 有罪判決の場合 | 保釈中の出廷義務違反 |

|---|---|---|---|

| 裁判前の身柄拘束を解き、社会生活を認める制度。無罪推定の原則に基づき、保釈保証金を納める必要がある。 | 自由の身となり、保釈保証金は全額返還。あらゆる制限も解除。 | 刑の執行開始。保釈保証金は没収される場合も。 | 逃亡とみなされ逮捕状が出され、保釈は取り消し。拘束された状態で裁判が進められ、保釈保証金も没収。 |